高邮-宝应M4.9级地震前周围水位的群体特征1

王 维 叶碧文 沈红会 缪阿丽

高邮-宝应4.9级地震前周围水位的群体特征1

王 维 叶碧文 沈红会 缪阿丽

(江苏省地震局,南京210014)

高邮-宝应4.9级地震是江苏陆地22年来发生的最大的地震。在震前2年发现省内流体井水位出现了群体性准同步变化,表现为震中区井水位的同步下降。本文重点分析了江苏省流体井水位变化特征,消除了气压、降雨和地下水开采的影响,用异常幅度与年变幅度比值、从属函数两种方法定量提取了震前异常变化,根据水位资料及其变化机理总结了震前水位的群体性异常特征,认为在弱震区井水位的群体性变化是分析判定地震前兆异常的有效指标。水位的群体性异常反映了震前区域应力场的调整,震源区为应力变化的集中区。

高邮-宝应地震水位区域应力场从属函数

引言

地下水位是地壳活动中反应灵敏的组份,承压含水层井水位的变化可以反映震源区的应力场变化、区域构造活动产生的场兆和源兆信息以及非构造因素引起的变化(车用太,1997;张淑亮等,2015)。许多学者研究了地下水位在震前的异常变化。在地震孕育过程中,含水层介质受到区域构造活动的作用(Claesson等,2004),孔隙压发生变化,从而导致水位的变化。也有学者认为区域应力调整改变了介质的渗透性,即构造活动增加了含水层渗透性和流动通道(赵利飞等,2002;Claesson等,2007),引起水位变化(张磊等,2014)。1976年唐山7.8级地震(车用太,1997)、1990年共和7级地震(刘耀炜等,1998)震前地下流体前兆的动态演化特征都表明构造活动会引起水位的变化。地下水异常的产生,不仅和震源应力场有关,而且和区域应力场联系密切(张素欣等,1997),从西部多震区历史震例来看,一次中强地震孕育过程可能伴随较大范围的前兆异常(刘翔等,2014),而震前的前兆异常往往具有群体性特征。江苏地处华北平原南部,陆地中强地震比较少,历史上由水位确定异常的典型震例不多。2012年7月20日的高邮-宝应4.9级地震前,江苏省内流体井水位出现了群体性的一致变化,主要表现为流体井水位不同程度的趋势下降。在排除了各种干扰因素后,这种群体性水位下降仍然存在。本文通过对井水位变化的趋势分析和周期分析,消除或者减弱开采、降雨等造成的影响,采用异常幅度和年变幅比值以及从属函数的方法定量表达异常信息,根据水位资料及其变化机理总结了震前水位的群体性异常特征。对于弱震区以及环境干扰较大的地区,这项工作对未来中强地震中短期预测具有一定的实际意义。

1 高邮-宝应M4.9级地震区的地质构造及江苏水位观测

2012年7月20日江苏陆地发生了22年来最大的一次地震——高邮-宝应4.9级地震。该地震发生在江苏中部,在地质构造上位于苏北南黄海南部盆地东台坳陷的金东坳陷内,震中区北侧为柳堡凸起,南侧为柘垛凸起,震中位于这2个次级凸起之间的临泽凹陷内。震区地质构造复杂,柳堡凸起、临泽凹陷、柘垛凸起受北东向滁河断裂控制(图1)。滁河断裂为正断层,走向北东,倾向西北,为柳堡凸起与临泽凹陷的分界断裂,控制了临泽凹陷的发育,且具有一定的规模。该断裂在空间上与宏观调查、震源机制解以及小震精定位等结果具有一致性,因此判断高邮-宝应4.9级地震的发生与滁河断裂有关(孙业君等,2012)。

江苏地下水位观测井共16口,主要观测静水位和动水位,辅助观测流量、气温、气压、降水等。水位观测有数字化和模拟两种观测方式,其中数字化观测井15口、模拟观测井1口。“九五”和“十五”期间,绝大部分观测井进行过改造。

水位观测受到多种因素的影响,主要影响因素有气压、降雨和周围水资源的开采。其中气压和降雨的影响主要体现在高频和年频段上,而地下水开采则是影响水位的低频趋势。从20世纪80年代末起,江苏南部开始了大规模的地下水开采,在90年代中期,政府一度限制和停止部分地区的地下水开采。抽取地下水对水位观测造成了很大影响。图2为2008年至2013年江苏部分水位的变化速率,图中清楚地显示了苏南和苏北水位趋势变化的差异性,主要表现为苏中苏北水位下降而苏南水位上升。这种现象很大程度上受到苏北开采地下水和苏南停止开采地下水的影响。由于开采点和开采量的变化,地下水开采变化量难以从水位观测中定量消除。在异常分析时,主要采用去掉低频长趋势的方法来分析和确定异常方向以及异常幅度。

1.淮阴-响水口断裂;2.洪泽-沟墩断裂;3.滁河断裂;4.陈家堡-小海断裂;蓝色曲线为水系

图2 江苏部分水位变化速率(2008—2013年)

2 高邮-宝应M4.9级地震前周围水位变化的群体特征

高邮-宝应4.9级地震震中位于江苏中部(图1),江苏流体井测点均在距震中200km的范围内。去掉受干扰影响严重及停测的测点,震中周围13口井自2009年以来的观测数据如图3所示。图中,苏21井数据因有大幅度长趋势变化,无法直接分辨其变化细节,因此做了去趋势处理。经过认真梳理分析,震前周围水位变化具有明显的群体特征,主要表现为除了苏08井以外,其它井水位自2010年4—6月左右开始呈转折下降的趋势,这种群体性下降变化显然打破了图2给出的江苏流体井水位原有的长期变化特征,并且在下降起始时间上有很好的一致性。

另外,考虑到每口井的井深、套管、岩性、受开采影响等不同情况,笔者具体分析了每个测点水位下降变化的起始时间、下降绝对幅度和相对于年变的下降相对幅度。数据处理过程中为了消除或减弱环境影响,采用了高通滤波的方式消除地下水开采引起的趋势变化,通过周期分析消除了气压和降雨等年频段的影响,对于年变形态复杂的井采用最大下降幅度减去相应时间段正常平均年变幅度来得到下降幅度。苏02、03、05、06、08、10、12、20、22井采取了上述方法;苏18、19井因年变形态较差,直接从原始数据判断年变幅度、异常下降幅度和水位下降起始时间。考虑到不同测井的水位变化幅度因井口参数和岩性结构的差异,因此采用内符合度,即异常幅度与年变幅度的比值来进行分析。因年变幅度反映的季节性变化与井口参数和岩性结构有关,因此异常幅度与年变幅度的相对变化基本能反映该井的真实异常水平。具体数据见表1。

表1 高邮-宝应M4.9级地震震前周围水位的转折时间及幅度

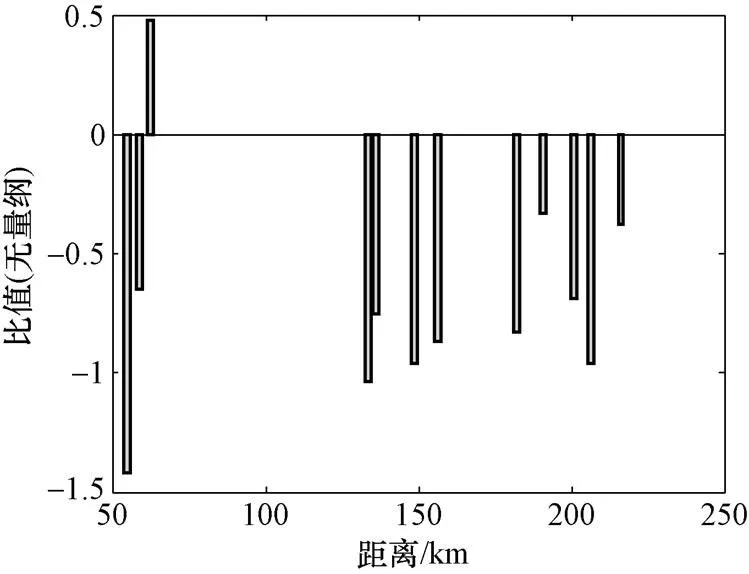

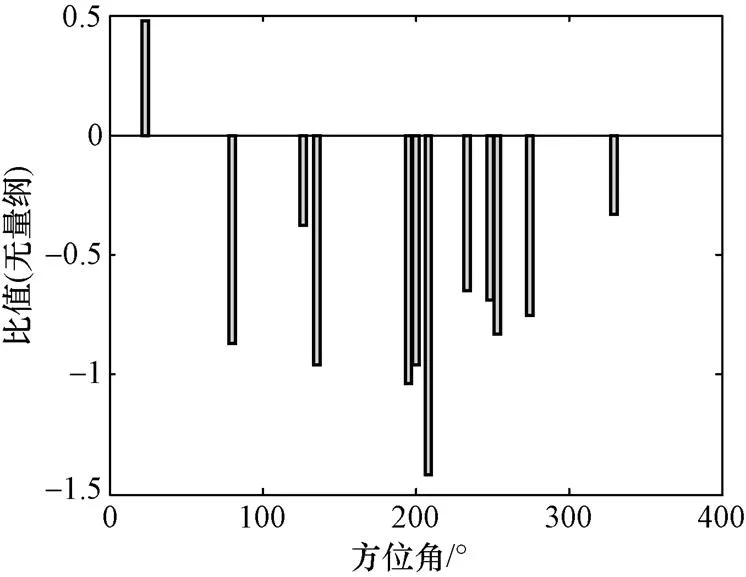

根据表1绘出异常幅度与年变幅度的比值与震中距、方位的关系图,如图4和图5所示。从图4看,水位的异常范围比较大,最远的观测井震中距约为220km,异常幅度与年变幅度比值的绝对值基本在0—1之间,且随着距离增加比值逐渐减小。从图5可以看出,异常幅度与年变幅度的比值分布具有方向性,方位角为200°左右时比值最大,并逐渐向两侧衰减。

图4 比值与震中距关系

图5 比值与方位关系

3 从属函数提取水位异常特征

研究表明,地震前地下流体的异常表现为“上升-下降-地震”或“上升-地震-下降”(顾申宜等,2010;范雪芳等,2010),无论哪一种形式都存在观测曲线转折现象,通过表征斜率的从属函数描述曲线的变化可以更清晰地找到转折点,也便于对异常进行定量化描述。从属函数是一种无量纲函数,通过观测值相对于时间的斜率和相关系数建立,具体形式为(郑江蓉等,1998):

式(2)中为滑动窗长,即一元回归分析时的样本个数。为观测值,为与观测值相应的观测时间。

基于上述原理,对数据连续性较好的苏02、03、06、08、10、12、18、19、20、22井进行计算。首先采用小波分析去除各个流体井水位数据的高频信息并保留低频趋势项,然后根据(1)式和(2)式进行计算,得到每口流体井的从属函数值。计算结果见图6。

从图6可以看出,每个流体井至少出现过一次明显的趋势性转折变化,出现异常即从属函数0.5的次数和时间各不相同,但是比较明显的一致性变化出现在2012年7月20日高邮-宝应4.9级地震之前,从2010年下半年到2012年上半年,各流体井先后出现从属函数0.5的情况,这种群体异常现象在其它时段没有再出现。

有研究指出,华东地区地下水开采严重,水位群体性变化多与环境干扰有关(孙小龙等,2013;张磊等,2014)。虽然江苏地区整体水位受到地下水开采的影响,但由于苏北、苏南的地下水开采、停止开采周期完全不一致,历史上全省的水位在趋势变化上不同步。另外,2010年4—6月前后水位出现的群体性准同步下降趋势变化与降雨气压等环境因素并无关系。全省水位的同步变化在历史数据中是第一次被观测到,综合分析认为水位的一致性变化可能与高邮-宝应4.9级地震有关。

4 水位群体异常变化的机理分析

解释地下水前兆的主要模式有扩容(DD)模式(Christopher等,1973)与裂隙串通(IPE)模式(米雅奇金,1983),这两种模式都强调了震源区及附近的岩体震前的破裂活动,水位异常在微破裂时表现为下降,在裂隙扩容或串通阶段水位大幅上升,然后发震。但在实际观测中,由于大部分前兆测点不可能刚好在震源区及附近,因此这样的异常形态并不常见。地震断层的破裂长度(km)采用下式估算(郭增建,1979):

其中为震级。通过上式可以得到高邮-宝应4.9级地震的破裂长度仅为6.1km。虽然估算结果可能与实际破裂长度有较大差别,但基本上可以认为震源区的范围非常小,周围水位测点基本都在震源区以外,因此以上两种模式都不适合解释高邮-宝应地震前水位的群体变化,需要更合理的分析。井水位的上升下降异常变化除了与裂隙的破裂有关外,比较普遍的影响因素为周围应力场活动。在区域应力场作用下,岩石的孔隙度和渗透系数都会发生变化。在相对挤压的环境中,孔隙度下降,岩石水渗透进井孔造成水位上升,同样水位下降则反映了周围岩石的相对拉张变化。

通过水位变化特征与距离和方位的关系,可以很好地解释震前水位变化与周围区域应力场的活动。从水位下降的方位分布和相对下降幅度来看,下降方位主要集中在方位角70°—280°范围内,最大下降方位为200°左右,表现为应力场的张性变化,而震中的另一侧苏08井周围出现压性变化,并且出现压性变化的时间相对晚一些。高邮-宝应地震的震源机制表明主压应力方向为北北东向,与水位的变化所揭示的应力情况一致。由于高邮-宝应地震破裂尺度不足10km,而最近的流体井震中距大于50km,因此该震前水位群体下降并非源兆,更多是受控于区域应力场作用。从目前研究可知,华东地区处在NE向主压、NW向主张应力场的控制下,主应力作用方式以近水平为主(周翠英等,2005;孙业君等,2015)。水位的上升、下降区域和方位与应力场方向具有一定的一致性。

综上分析,可以认为水位的群体变化反映了区域应力场发生改变,高邮-宝应地震震源区是周围应力集中的区域,该地震的发生是由于应力水平超过该区域地壳岩体所能承受的强度,从而导致的能量释放。

5 讨论

通过对高邮-宝应4.9级地震震前流体井水位的深入分析和研究后,得出一些认识和异常特征:

(1)水位观测主要受气压、降雨和周围环境的影响。其中气压的影响接近线性,比较容易通过数学方法剔除;降雨对于承压井的影响较小,对于渗透井的影响较难处理,但一般可以通过井口改造解决;环境的影响比较复杂,也是目前困扰水位观测的重要因素,对水位的影响需要判断是否为构造水位发生了变化。地震前兆引起的构造水位变化在目前的观测条件下很难通过单测点水位的上升或下降来判断,因此综合分析水位的群体变化,结合其它前兆观测或测震学指标是非常重要的(刘耀炜等,2000)。

(2)真正意义上的源兆应该是与震源破裂有关的前兆,如唐山地震前周围水位的变化(车用太等,1997)。在实际观测中,一般的中强地震前很难观测到源兆,因此在全国大部分地区,场兆的预测作用值得关注。由于板块挤压、地幔物质流动、地球自转等动力学因素,地震大都发生在板间;同样板块内也存在大小块体的相对运动,反映了区域应力场的变化。场兆变化可以看做是区域应力场变化,其特点是异常变化范围比较大,不同测点的异常具有一定的同步性和协调性,不同区域存在异常的分界线等。目前,大部分前兆观测都是以应力和应变为基础的物理或化学变化,前兆的群体性变化有助于判断区域应力场的变化,未来地震的发震点需关注应力集中区域或存在明显闭锁的断层。

车用太,1997.地下流体的源兆、场兆与远兆及其在地震预报中的意义.地震,17(3):283—289.

车用太,鱼金子,高维安,1997.唐山地震前兆场形成与演化的坚固体膨胀-热物质涌落(DR)模式.中国地震局地质研究所,地震预报的新思路和新方法.北京:地震出版社.

范雪芳,刘耀炜,吴桂娥等,2010.华北地区水位与水氡中期、中短期前兆异常特征研究.地震研究,33(2):147—158.

顾申宜,张慧,谢晓静等,2010.海南井水位中期和中短期异常信息的提取方法及其特征分析.地震地质,32(4):638—645.

郭增建,秦保燕,1979.震源物理.北京:地震出版社.

米雅奇金,1983.地震孕育过程.北京:地震出版社.

刘翔,付红,吴国华等,2014.2011年盈江5.8级地震前近场流体异常初探.地震研究,37(3):354—361.

刘耀炜,张元生,1998.共和7.0级地震前地下流体前兆的动态演化特征.西北地震学报,20(1):59—64.

刘耀炜,施锦,2000.强震地下流体前兆信息特征.地震学报,22(1):102—107.

孙小龙,刘耀炜,马玉川等,2013.鲁豫交界地区深井水位持续大幅度下降原因分析.中国地震,29(1):132—141.

孙业君,王俊,黄耘等,2012.2012年7月20日江苏省高邮-宝应4.9地震震源机制解.防震减灾工程学报,32(4):521—522.

孙业君,刘红桂,江昊琳等,2015.江苏南部地区现今震源机制和应力场特征.地震研究,38(2):203—210.

张磊,刘耀炜,孙小龙等,2014.基于水化学和物理方法的井水位异常分析.地震地质,36(2):513—522.

张淑亮,王霞,刘瑞春等,2015.太原井水位的快速上升与构造活动的关系.震灾防御技术,10(1):46—58.

张素欣,高景春,王吉易,1997.大同地震地下水群体异常周期分析.华北地震科学,16(4):42—45.

赵利飞,尹京苑,韩风银,2002.应力调整改变介质渗透性对水位的影响.地震,22(1):55—60.

郑江蓉,黄耘,徐桂明,1998.利用从属函数对常熟5.1级地震前兆异常的研究.地震学刊,3:25—29.

周翠英,王铮铮,蒋海昆等,2005.华东地区现代地壳应力场及地震断层错动性质.地震地质,27(2):273—288.

Christopher H. Scholz, Lynn R.Sykes, Yash P. Aggarwal, 1973. Earthquake prediction: A physical basis. Science, 181: 803—809.

Claesson L.,Skelton A., Graham C., et a1., 2004.Hydrogeochemical changes before and after a major earthquake. Geology, 32(8): 641—644.

Claesson L., Skelton A., Graham C., et a1., 2007.The timescale and mechanisms of fault sealing and water— rock interaction after an earthquake. Geofluids.

Group Characteristics of Water Levels before the Gaoyou-Baoying4.9 Earthquake

Wang Wei, Ye Biwen, Shen Honghui and Miao Ali

(Earthquake Administration of Jiangsu-Province, Nanjing 210014, China)

The Gaoyou-Baoying4.9 Earthquake is the largest earthquake in the land area of Jiangsu in recent 22 years. The water levels of partial wells in Jiangsu were uniformly declined in 2 years before this earthquake. This work mainly focuses on the variation of water levels in Jiangsu. The influences of pressure, rainfall and mining of groundwater are eliminated in the process of data processing. Two methods are adopted. One is the ratio between abnormal amplitude and annual variation amplitude, the other is the subject function. Then the forms of abnormal changes are extracted. Characteristics of group anomalyis summarized according to the mechanism and the distribution of water level change. At last, we conclude out that group anomaly of water levels is more reliable than single anomaly in weak seismic areas, and such anomaly is more likely to respond to the adjustment of stress field, where the hypo-central region can be considered as the concentration area of the stress field.

Gaoyou-Baoying4.9 Earthquake;Water level;Regional stress field;Subject function

10.11899/zzfy 20160409

江苏省地震局青年科学基金项目(201601重点)

2016-02-26

王维,女,生于1982年。博士,助理研究员。主要从事地震综合预报。Email:wangwei_nj@126.com

——高邮博物馆精华演绎