走向抗战(三)

——“月读”《蒋介石日记》(1937)

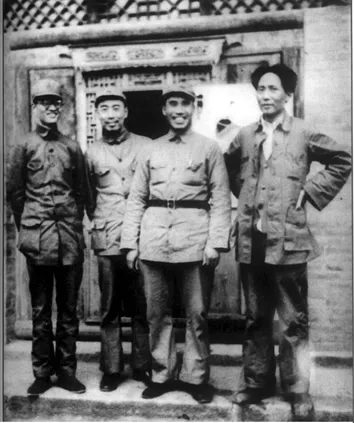

1937年,毛泽东、周恩来、朱德、秦邦宪在延安

十、自我心理建设(1937年2月28日至3月6日)

蒋介石在西安事变中受到了生理和心理两个层面上的伤害,背脊处伤势为事变发生时蒋氏逃跑时跌伤所致。按宋美龄《西安事变回忆录》载,在宋美龄前往西安探视蒋介石之时,蒋正因背脊伤而卧床休息。2月10日,蒋介石由上海飞往杭州,至宏恩医院照X光进行检查,请名医诊治背伤。虽然结果并无大碍,但蒋氏的伤情恢复进展不佳。3月1日,他在日记中写:“上午照X光,背脊伤处似无进步。”

相较之下,心理所受到的打击更为严重:曾深受蒋信任的张学良发动兵谏;心腹邵元冲在事变中为枪击所伤,不治身亡;同父异母的兄长蒋介卿听闻西安事变惊骇过度中风,不久即病逝。接二连三遭到重大打击,蒋介石心境之悲凉可想而知。

然而,蒋介石自觉身负重任,职责所在,尽管身心俱疲,仍不得不勉强视事。

蒋介石对收服四川一事,关注由来已久。1932年,四川爆发二十一军长刘文辉和二十四军长刘湘之间的所谓“二刘之战”。蒋介石支持的刘湘最后击败了刘文辉,获得四川的主导权力。但是,刘湘在独享大权后,并未对蒋言听计从,四川与中央仍保持一定距离,企图成为高度自治的半独立之地。蒋、刘二人的关系也每况愈下。红军长征经过四川时,刘湘麾下的川军战绩不佳,屡屡败于红军之手。四川有请中央军入川之呼声,蒋介石经与刘湘协商,决定由中央军到川北截击红军,同时派驻参谋团入川监督。蒋挑选任命贺国光担任参谋团主任。贺国光为蒋介石所信赖,又与川军素有渊源,早年赴四川陆军速成学校,加入四川新军。贺入川后,即开始监督四川的军政活动。1937年3月4日蒋日记中提到,“贺元靖代主任”,即贺国光成为重庆行营代理主任。

但是,刘湘面对蒋介石的步步紧逼,亦不甘束手就擒。他试图联合桂系以求自保。蒋获知此事之后,持续关注川系动向,日记中不乏“对川、桂无线电特别注意”;“川、桂勾结叛变阴谋之消除”等记载。

蒋氏西安事变时所受创伤仍未平复,处理收服四川一事又不顺利,难免心浮气躁,2月28日日记载:

上午记事,见戴经尘,谈川刘事,燥急非凡,徒增病势,戒之。

这种病情加之诸事不顺带来的情绪,在其他事件上亦可见。3月2日蒋与德国人克兰的谈话之中,蒋特意表示:“余精神还好,惟病体尚未十分痊愈。”他意识到了急躁情绪的影响,当日日记中告诫自己:

性情燥急,应以静制动,以志帅气也。

在3月的反省录中也写道:

性燥因病未痊也,然病中更应以静制动,切勿操急为要。

然而,欲要以静制动,谈何容易。3月3日蒋日记中又记了心烦动怒的事:

上午批阅后,见辞修,闻其不明事理之言,训斥之。中央直辖将领明显表示对杂军叛变者优遇,以为奖恶之根,又恳待直接忠实者之薄,此种倾向甚可虑也。

蒋介石为了安抚杂牌军而对其优待,不料却引来其嫡系的不满。蒋不胜其烦,连堪称左膀右臂的陈诚在其焦躁之时都被严词训斥。

蒋介石十分重视身心建设,日记中对身体及精神状况欠佳的状况多有记载,且不时自我提醒。如2月28日记,“心气烦躁,夜不成眠”;3月6日已然是“精神萎顿,心如悬罄,脑若蜂巢。急思休养,以免坏事”。后一段文字说明,蒋记自己身心不佳的状况,多数情况下并非是为消极懒惰找借口,而是提醒自己注意调节,有所改善。

十一、盘算“收抚”中共(1937年3月7-13日)

位处江西九江的庐山不仅景色优美,对蒋介石来说也是意义非凡。1926年北伐期间,蒋介石首次来到庐山,在此召开会议商讨迁都问题。国民政府定都南京后,庐山由于和南京同处于长江沿岸,交通便利,成为了国府要员度假疗养,尤其是避暑的首选之地。蒋介石几乎每年都会到庐山,并于1933年在山上建了“美庐”别墅,当然抗战时期被迫迁都西南除外。国民党的多次重要会议在庐山召开,还在这里举办了著名的“庐山军官训练团”。每到夏天,庐山上达官要人云集,大有成为国府“夏都”之势。

西安事变后,蒋介石的健康一直没有完全恢复,不得不抱病处理军政事务,已然是筋疲力竭,而且宋美龄的病情也未痊愈,蒋日记写道,“妻之脑病恐成痼疾,应设法调治”。为此,蒋在“下周预定”中写道:

一、游息上庐山。

二、专为休养。

三、约妻同行。

蒋介石3月6日晚上从南京乘船,7日上午,与孔令仪等人同游位于镇江北长江之中的焦山:

上午,舰向下游,思游焦山。对妻病甚忧怜,乃拟到沪后,约其同乘舰游江养病。下午,与培甥与孔小甥同游焦山。

蒋介石于游览山水之间仍然挂念着生病的宋美龄。3月8日蒋介石到达上海,见到病中的妻子,心下顿生怜惜之情:“见妻病甚怜,亦甚自苦,心神徒多烦恼”。3月9日中午,蒋介石偕宋美龄乘飞机至九江,傍晚抵达庐山牯岭。

抵达庐山的蒋介石,在随后的几日之中与宋美龄尽享庐山美景和天伦之乐。他日记中对此记载:

3月10日,“本日在岭与子良、令俊、令仪、端纳等终日玩笑。下午看荀子及报告,晚扑克作玩,夜不成眛(寐)。”

3月11日,“本日以昨夜不能安眠,故精神萎顿,对川事甚烦躁。下午乘兴游山。”

3月12日,“与妻及仪甥等游御碑亭。下午巡视庐山讲习所,游览所前松岛,优游自得。”

蒋介石试图在庐山疗养,以缓解西安事变的伤痛和政事上的压力,实际上,他并未能完全摆脱国事的困扰,在休养期间亦不断发号施令,有时甚至夜不能寐。

在这些政事当中,蒋介石最为关注的还是与中共方面的谈判,这在日记中也有反映。蒋在3月9日写道:“目前最大问题,为对共匪之处置能否得当。”在蒋看来,如何才是处置得当呢?他10日的日记中写道:

注意:一、对赤匪收抚不可迁就之条件;甲、不能设立总部;乙、不能成立特区;丙、不能留编地方警甲,为武力暴动之张本;丁、对其高级干部保护其自由权,如其愿出洋,则可由政府资送;戌、政党组织,必须在国民大会之后。

蒋介石根据其对付国民党内反对派的经验,来考虑对中共武装的改编问题。其原则是让中共武装“输诚”,部队打散改编,把高级将领与军队分离,甚至资送出国考察。

对于蒋介石所提出的原则,中国共产党当然不可能“照单全收”。按《毛泽东年谱》记载,3月12日,毛泽东出席中共中央政治局常委会议,商讨同国民党的谈判问题。毛泽东在会议中明确表示:“谈判的方针,无疑是无产阶级政党与资产阶级政党的合作的方向,而不是无产阶级做资产阶级的尾巴。如果这样,我们便要失去信仰。我们宁为玉碎,不为瓦全。”

国共双方在谈判的原则问题上存在着巨大的差异,在究竟是“输诚”还是“合作”上争执不下。毛泽东甚至指示谈判代表周恩来,在西安已然是无可再谈,要求同蒋介石本人直接进行谈判。

十二、见日本武官(1937年3月14-20日)

对于日本问题,国共虽然在具体应对措施的看法上存在差异,但是对于其侵华野心的认识却是一致的。九一八事变中,中国军队未作任何抵抗就丢掉东北的大片领土,蒋和南京国民政府均受到国人的谴责。此后,蒋和南京政府虽有所改变,在淞沪地区和长城各口抗击来犯的日军,在对日谈判时,也做出过一些抗争。不过总体而言,国民政府的对日政策,是“一面抵抗,一面交涉”。蒋认为,要想取得对日本的胜利,首先应充实国内各方面实力,取得国内的统一与稳定。西安事变的发生,使得蒋不得不停止“攘外必先安内”的政策,与中共谈判停战,更加主动地应对日本的挑战;而中共方面,也借此机会与国民党商谈和平条件,毛泽东与张闻天致电周恩来:“和平大计已定,现谈判者是国家政策与两党关系(包括红军、苏区等组织方式问题)之具体方案,必须原则上妥当与事实上能行,故须会商后续谈。”

西安事变结束后,时任日本驻华使馆武官为喜多诚一。喜多诚一为日本滋贺县人,先后就读于日本陆军士官学校与陆军大学,曾任参谋本部部员、上海派遣军情报参谋,参谋本部中国课课长,驻中国公使馆副武官等职,是个主张对华侵略的好战分子。

蒋介石3月14日从庐山返回南京,次日即依约会见喜多诚一。

喜多诚一询问蒋,是否已与中共妥协?日本最担心的是国共合作,形成中国国内政治力量的大团结。蒋介石回复说:“余敢以一语告君,即中国有余负责一天,必不使共产党存在。无论共产党或第三国际用何阴谋诡计,余自信皆有办法应对,寄语贵国可放心。”蒋介石用了点小计谋,实际上没有正面回答喜多的问题。同时蒋又对中日关系的未来提出要求:“两国军事当局所应特别努力者,即在变换其往日之错误态度,改正其一切不合理之行动,以融合两国国民情感,调整中日国交,此为先著!”这里,明说的是“两国军事当局”,实际上是要求日本驻华军队“改变往日错误态度”。

这次见面,蒋介石对日本人的傲慢非常不满,并在日记中表示要将这种屈辱变成抗日的动力:

“喜多”骄横无礼,一如往昔。敌寇之骄,吾人之胜,何愤激为哉?

牢记日本侵华所带来的耻辱,与争取早日一雪耻辱,是蒋介石日记的主题之一。1933年1月1日,他曾在日记中写到“雪耻之记,已足五年,今年不再自欺乎?倭寇警报日急,望自奋勉,毋负所生也。”这里的五年,是指蒋1928年第二次“北伐”时在济南遭受日军干涉受辱,立志雪耻。然而现实的情况尤其是中国衰弱的国家实力,使得他不得不一再对日本采取妥协的政策,直到九年后的今天仍然未能实现雪耻之志,其内心之愤懑由此可知。

3月16日,蒋在日记中写读《圣经》感想:

读旧约诗篇三十四篇,大卫对其敌人‘亚比米立’之装傻态度,甚有所感。

《旧约》中说,“大卫的诗,是他在亚比米立面前装疯,被驱逐离去时作的”。面对敌人,虽然一时失利,但不必气馁,要相信“恶人必被害死;憎恨义人的,必被定罪”。蒋之“甚有所感”,一方面是对于前一日领喜多诚一之骄横无礼,乃至数十年来中国受日本之觊觎与欺压,无可奈何,主张先发展自身,韬光养晦,对大卫之装傻心有戚戚焉,另一方面也是希望通过自身之努力,能够最终带领国人摆脱日人之欺压的愿望。

蒋介石与航空委员会主任周至柔

在会见喜多诚一的次日,蒋介石又接待了日本经济考察团,他日记中写了一个细节:

下午,对倭人经济考察团招待致词,对其涩泽子爵老者幽灵致敬,默念一分钟,彼邦人士闻此如其尚有礼义之心,则必知感也。

可见,蒋介石对待日本人还是有区别的,他对日本经济考察团致词之前,先对几年前过世、被尊称为“涩泽子爵”的涩泽荣一(1840-1931年)致敬,涩泽是日本近代著名的实业家,对日本近代工商业的发展有重要贡献,被誉为“日本近代实业界之父”。蒋介石希望借此举来感化日本经济界人士。

十三、建设空军(1937年3月21-27日)

西安事变的发生,打乱了蒋介石此前对于未来的抗日设想,不过正如他3月14日在日记中记载的那样:

昨日上午与天翼(注:熊式辉)谈话,彼言五年来四大国难,即一、对倭外交;二、赤匪猖獗;三、两广割据;四、财政与经济支出。至今皆得一假定形式之解决矣。余曰,不能得谓解决也,不过较前轻松而已,但前途艰巨,全在于以后之做法也。

蒋认为,当时棘手的对日外交、中共割据、两广独立以及财政与经济四个问题,虽未完全解决,此时都得到了很大程度的改善,为国民政府提供了相对稳定的国内环境。中共借此和平时机,召开延安会议。毛泽东在此次会议上就今后共产党的任务发表谈话,提出了“中日矛盾是主要的,国内矛盾降到次要的地位”;“三民主义的革命的方面,与我们现时的政纲不是相冲突的,我们应当拿起这一武器”;“阶级斗争应该以照顾大局为原则,……土地革命现在不是主导的地位”;“国民党的三中全会开始了国民党政策上的转变,从通过的决议看,是从妥协到抗战、从独裁到民主”四个观点。长期对立的国共两党,已在和解的路上。

蒋介石除了与中共继续就如何实现“合作”停战问题进行谈判,整合国内军事力量(尤其是非嫡系的地方实力派)外,在其他领域则继续推行他对于未来抗战准备的构想,尤其是空军力量的加强。

国民党空军建设起步较晚,1918年初孙中山在大元帅府下设航空处,有意发展空军力量。在1927年南京政府建立以后,中国并没有实现真正的统一,地方实力派虽然表面上服从中央的号召,事实上仍然各自为政。这一时期虽然地方上有一些空军力量,但不成体系,力量薄弱,且中央难以统一调令。日本在1931至1932年的侵华战争中,对中国东北及上海地区实施了“无差别轰炸”,军事力量乏善可陈的国民政府自然没有足够的空军来与日军抗衡,更使中国军队在战场上处于被动挨打的地位。上述状况激发了国民政府开展“航空救国”运动,1932年,原杭州笕桥军政部航空学校被扩大改组为中央航空学校,蒋介石自兼校长。1933年中国航空协会成立,蒋介石为名誉理事。同年全国航空建设会成立,该会隶属于军委会,蒋介石兼委员长。1934年5月,国民政府将成立于1928年航空署扩大,改组为航委会,具体负责国民政府辖下的军、民航空事务,蒋介石自兼该会的委员长,下设办公厅处理日常事务。1934年,国民政府组建中国空军。1936年,蒋介石六十大寿,国内掀起了一次规模浩大的“献机祝寿运动”,各界筹款支援中国空军建设。

宋美龄也积极参与了中国空军的建设。她为筹措资金、购买飞机与空军人才的培养做了大量工作。宋美龄曾亲自邀请美国退役的飞行员陈纳德(Claire LeeChennault)来华,担任教官,后来陈纳德成为著名“飞虎队”的指挥官,对中国的抗日战争做出了重要贡献。有人称宋美龄为“中国空军之母”。

从西安回来后,蒋介石即着手改组航空委员会,以进一步强化空军建设。日记中多有记载:

3月15日,“周至柔、黄秉衡、王光锐、陈庆云分任航会校事”。

3月16日,“解决军校人选、航会人选与各部次长人选”、“空军今年建设计划”。

3月18日,“关于航空会事甚多困难,主持乏人,事业滞停,而不知此中之艰难者,视为易事也。”

3月20日,“会客后与妻车行。为航空事,夫妻皆甚忧惶焦急,人才难得,奈何。”

3月25日,“航空委会之从速组织。”

3月27日,“航空会定下月一日成立。”

这段时间的日记,显示蒋在空军建设的决心与用心,甚至到了“夫妻皆甚忧惶焦急”的地步。

在蒋的大力推动下,4月,航空委员会设立航空委员会主任一职,承委员长之命,统率空军,首届主任为周至柔,并增设秘书长一人,为宋美龄,襄助主任。航委会为空军最高指挥机关。蒋介石夫妇同时担任重要行政职务,这在其它军队建制中是不可能见到的,蒋介石夫妇对空军的重视可见一斑。

虽然国民政府空军仍然存在着体系不完整、力量薄弱等诸多问题,与日本空军有很大差距,但从无到有,进步是神速的。在全面抗战爆发后,空军健儿不畏强敌,英勇出击,曾打了不少漂亮的胜仗,协助陆军抵御日军侵略。

中国空军在抗日战争中的英雄事迹,可歌可泣,永存长空。