《析津志》所见元大都人与自然关系述论

[摘 要]《析津志》作为最早的北京地方文献,保留了元大都人与自然互动关系诸面相的丰富记载,具备重要的环境史史料价值。元大都居民的地方生计,如衣、食、住、行等,与其周围的环境资源密切相关,在资源利用的过程中形成了特定的适应自然、改造自然的技术形态,风俗、岁纪的形成与表达则是基于当时条件下生态认知与实践的反映。

[关键词]《析津志》;元大都;环境史;地方志;史料价值

[基金项目]国家社科基金重大项目“多卷本《中国生态环境史》”(13&ZD080)与国家社科基金青年项目“古代华北的能源危机与社会生态变迁研究”(14CZS035)的阶段性成果。

[作者简介]方万鹏,历史学博士,南开大学历史学院讲师(天津 300350)。

《析津志》作为反映元大都基本概况的重要史料,一直在北京史的研究当中占据重要地位。由于其史料反映内容的全面性,以致在各个史学研究的分支领域都得到了不同程度的解读和运用,如元大都的城市布局、河道水系、习尚风俗、职官制度等①,但尚无据此为核心史料探寻元大都人与自然关系的专论。笔者不揣浅陋,试图在资料解读的基础上就元大都的人与自然关系作出探讨,并希冀以此为例,阐释环境史视野下地方史志资料解读与利用的新思维。

那么,何为人与自然关系?环境史是以研究历史上人与自然互动关系为鹄的的新史学,而通常意义上我们所理解的人与自然互动关系即是历时性维度之下的人类开发活动与环境变迁的关系,抑或是极端环境条件对人类社会活动产生的影响②。在本文当中,我们试图摒弃这两种思路,通过梳理归纳《析津志》的记载内容,考察其作为地方性文献,反映了特定时空范围内的何种环境资源,人们是如何利用这些资源来满足自身生计所需,在利用资源的过程中形成了怎样的技术,技术又在多大程度上适应或改造环境,人们又是如何通过对自然及其变化的观察从而形成顺时顺势的节令、风俗?等等。

一、环境资源与地方生计

大都作为元代的政治中心,其城市功能的重要性不言而喻,自然吸纳和汇聚了大量人口于此。如果我们将大都视为一个生态系统,那么生存在这一系统当中的人即位于食物链的顶端,大量人口的生存和发展必然要以大量的资源消耗作为生存基础,而作为满足人类生存需求无外乎衣食住行等基本生计问题。要解决这些问题,除了通过漕运或其他长途贩运的形式来获取异地资源外,其首要选择还是攫取周围的水土、动植物等环境资源。

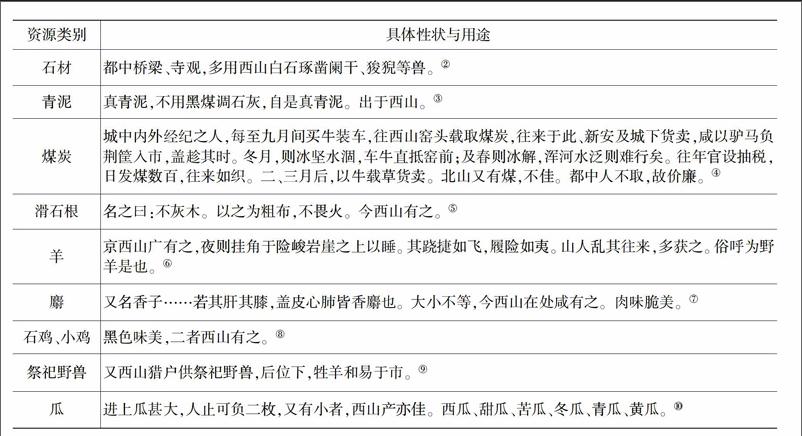

以西山为例,西山位于大都西部,其特定的环境条件蕴含了丰富的资源,这些资源构成了大都居民重要的生计来源。在《析津志》的多处记载当中,我们不难看出当时的大都居民对西山资源是何等的依赖。时任太史院史的郭守敬曾力主开辟河道,充分利用西山的各种资源:“在前亡金时分,旧城以西,将浑河穿凿西山为金口,引水直至旧城,上有西山之利,下乘京畿漕运,直抵城有来。在后河道闭塞了。如今有皇帝洪福裹,将河依旧河身开挑呵,其利极好有。西山所出烧煤、木植、大灰等物,并递来江南诸物,海运至大都呵,好生得济有。”①兹将《析津志》所见西山供给大都的资源列表如下。

对于城市居民来讲,其生计资源的获取多通过市场交易获得,这一点古今如此,元代大都亦不例外。从列表我们便可看出,西山出产的多种生计资源除了进贡之外,大多是要拿到市场上进行交易的。因此,集市的种类和数量的多寡自然可以体现一个城市或地区的生产生活面貌。我们将《析津志》所记述元大都的集市按照衣、食、住、行等四个方面进行了粗略分类①,列表如下,由此可窥得大都生活风貌之一斑。

■

下面,我们以衣、食、住、行、用等为切入点,分别探讨大都居民是如何利用周边资源如动物、植物等来满足这些生计需求的。

首先是衣物类。一般来讲,古人的衣物除了使用麻、棉等植物纤维织造外,动物的毛皮亦是重要的组成部分,而大都作为蒙汉文化交融的场所,对动物毛皮的利用自然更甚。《析津志》“风俗”类称:“市人多服羊皮御冬寒,只一重不复添加。比至来年三、四月间,多平价卖讫,甫及冬冷时却又新买,不复问其美恶,多服之。皮挎亦如之,多是带毛者,然皆窄狭,仅束其腿陉耳。”②由此可见,大都之人服羊皮御冬是相当普遍的现象,而且形成了一定的市场交易规律,即春售出、冬购入,具有明显的季节性特点。

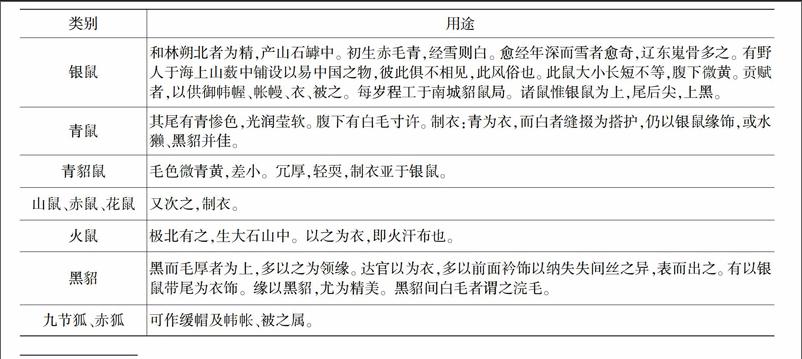

不仅是羊皮,貂类及鼠类的毛皮亦非常广泛地用于衣被等物的制作,甚至就官方而言,有专门的貂鼠局负责此事。“岁纪”类称五月“南北城人于是日赛关王会,有案,极侈丽。貂鼠局曾以白银鼠染作五色毛,缝砌成关王画一轴,盘一金龙,若鼓乐、行院,相角华丽,一出于散乐所制,宜其精也”③。又称八月“宫中怯薛官与留守官,此一月,日陈铺设金绣茵褥,请诣赴锦褥纳失失,胖褥、氍毹地衣,便殿银鼠壁衣,大殿上虎皮西蕃结带璧幔之属,并利用监、貂鼠局、茶迭儿局人匠铺设,仍各怯薛主之”④。而“物产”“鼠狼之品”类则详细记述了如何利用鼠类皮毛来制作不同种类的衣物,对貂鼠类皮毛的认知已经达到了相当的高度⑤。兹将其相关信息列表如下:

动物的皮毛除了用来做衣物服被外,还被广泛地用做饰品。例如当时大都非常盛行“击球”运动,参与者所骑马匹的装饰就非常有讲究,“击球者,今之故典。而我朝演武亦自不废。常于五月五日、九月九日,太子、诸王于西华门内宽广地位,上召集备衙万户、千户,但怯薛能击球者,咸用上等骏马,系以雉尾、缨络,萦缀镜铃、狼尾、安答海,装饰如昼。玄其障泥,以两肚带拴束其鞍。先以一马前驰,掷大皮缝软球子于地,群马争骤,各以长藤柄球杖争接之”①。从中我们可以看出,球是用“大皮”缝制的,而马匹装饰则包括了“雉尾”“狼尾”等。

其次,就食而言,人类作为杂食性动物,动物与植物均可被加工进食为腹中之物。从饮食结构来讲,一般主食是以五谷杂粮如麦、粟、稻等植类作物为主,而辅助菜品则包括动物类和植物类两个部分,动物类可指牛、羊、鸡、鸭等家畜家禽,植物类则包括各种蔬菜。这一情况在前述大都相关集市分类中体现得非常明显。当然还有例外的情况,比如游牧民族可能以牛羊肉类作为主食,再如植物类的辅食还包括种类繁多的水果、野菜等等。总之,涉及饮食之问题相当繁杂,我们此处不预备面面俱到、展开讨论,仅就元大都居民的蔬菜食用情况作一举隅。

《析津志》“物产”类记载了近六十种蔬菜,并就部分菜品的特性、用途乃至是药用价值等作了详细说明,如“解葱,如玉簪叶,味香。一如葱,食之解诸毒”;“白皮,味如鼠耳草,香甘,作米食必用之,与粉相使”;“山葱、戏马菜、白菜。右京南、北、东、西山俱有之,土地所宜。在端午前俱可食,午节后伤生”②。尽管这一认识过程并非一蹴而就、肯定需要一个相当长的历史积累过程,但是这些记载仍然反映了时人较高的认识自然、利用自然的水平。《析津志》对蔬菜种类的详尽记载自然说明,当时蔬菜品类繁多且在日常生活中应用非常广泛,作者甚至专作“菜志”来表达蔬菜的重要性,称:“士大夫不可一日不知此味,而菜果可少欤!”又:“夫涧芹、沼沚、溪毛,可荐于祖庙,可羞于王公。凡耕田、灌园、沃蔬,大夫士又何尝废哉!山殽、野蓛、苜蓿之类,食之寄诸珍味,从可知无择焉。”③

复次,关于住宿之建筑材料,除了泥石砖瓦之外,植物往往也是构成建筑材料的重要组成部分,比如木材等。都城的营建是一项浩大的工程,必须充分利用周边的有利资源来作为营建基础,如辽天德三年张浩受命增筑燕城,即“取真定府潭园材木,营造宫室及凉位十六”。而金人筑造燕城时甚至还要用到涿州的土:“金朝筑燕城,用涿州土。人置一筐,左右手排立定,自涿至燕传递。空筐出,实筐入,人止土一畚,不日成之。”④而到了元代,芦苇则在建筑城墙时发挥了重要的作用。

世祖筑城已周,乃于文明门外向东五里,立苇场,收苇以蓑城。每岁收百万,以苇排编,自下砌上,恐致摧塌,累朝因之。至文宗,有警,用谏者言,因废此苇,止供内厨之需。每岁役市民修补。⑤

专门立苇场收购芦苇,体现了其时芦苇的建筑用途,而“每岁收百万”也足以说明当时离北京城不远的地方一定有大量芦苇的生长。芦苇作为多年生水生或湿生的高大禾草,“生于湖泊、河岸旁、河溪边多水地区,常形成苇塘。在水下土层深厚、土质较肥、含有机质较多的黏壤土或壤土最适宜芦苇的生长,这类土壤一般都分布在静水沼泽和浅水湖荡地区”⑥。这也意味着北京及其周边当时一定有面积庞大的湿地分布,从而与今天湿地面积的极度萎缩形成鲜明对比①。当然,不仅是营建城墙,芦苇还广泛地用于其他地方。例如在市集上用来搭建简易的交易场所,“市利经纪之人,每于诸市角头,以芦苇编夹成屋”②。还被当作燃料,“烧饭桥,南出枢密院桥、柴场桥。内府御厨运柴苇俱于此入”③。

最后,关于行的问题,自然是指以牛、马等动物来作为代步工具。其时,大都建立了辐射四方的交通网络,为满足交通运输和信息传递的需要,设置众多的骆驼站、牛站、马步站等④,其他出行还要用到驴、骡甚至象等⑤,这些都反映了对动物资源的役使和利用,兹不赘述。

二、技术形态彰显的环境适应与社会能动

技术是人类为了能够更好地利用自然资源以满足自身的需求而进行的创造性发明,特定的技术发明或改进要受到社会需求的推动,但同时亦要受到自然环境的制约,技术是人类适应改造自然、谋求社会发展的产物。在漫长的人类社会发展过程中,人类为了满足日常生产生活所需,形成了形形色色的技术种类,它们以特定的形态存在于社会中,发生于人与自然交互作用的界面。技术形态往往表现为环境适应和社会能动两个方面。所谓环境适应,是指自然环境的力量比较强大,人类无法彻底改变其以符合自身需要,只能通过特定的技术来规避自然的不利影响;所谓社会能动,则是指人类基于对自然规律的认识和把握,通过相应的技术措施使得自然资源能够在一定程度上有序、可控地为人类社会服务。

比如气候变化。古代人类的行为活动对气候影响非常有限,只能采取相应措施来减少恶劣气候带来的不利影响。以沙尘暴为例,元代大都沙尘天气较为频繁,称:“幽燕沙漠之地,风起,则沙尘涨天。显宦有鬼眼睛者,以鱿为之,嵌于眼上。仍以青皂帛系于头。上多有黑沙者,日稍出,则高处即乾燥。盖其沙土横纹故也。”⑥受此影响,大都居民在诸多生活细节上都作了相应的技术应对,比如“又有红漆四方盒。有替者盛诸般果子,仍以方盘铺设案上。若官员、士庶、妇人、女子,作往复人情,随意买送。以此方盘不分远近送去。此盒可以蔽风沙,并可收拾,并远年之器”⑦。不仅如此,纵览《析津志》,我们发现使用油漆以此来减缓风沙消蚀损害的现象非常普遍,“右此等木器,多在海子,桥南甚多,哈达门外亦有。然皆粗作生活。盖朔地风沙尘土,唯用油漆涂饰窗棂,虽内廷亦不用纯漆”⑧。

建筑选址亦体现环境适应,我们在前文提到当时北京地区湿地较多,因此在建筑选址时必须考虑这一因素,如“至元四年二月己丑,始于燕京东北隅,辨方位,设邦建都,以为天下本。四月甲子,筑内皇城。位置公定方隅,始于新都凤池坊北立中书省。其地高爽,古木层荫,与公府相为樾荫,规模宏敞壮丽”⑨。强调其地高爽,即是对卑湿之地的规避。此外,官方公署办公地点亦会随着天气的冷暖变化进行季节性调整,“中书省……正堂五间。东西耳房。春冬东耳房,夏秋西耳房,于内署省事”①。

社会能动则表现在生产生活的多个方面,此处我们仅举水力加工一例。所谓水力加工,是指以水为动力进行粮食加工的经济活动,其工具形态表现为水碓、水碾、水磨(或称水硙)等,水力加工工具已经具备了机器形态的三要素——发动机、传动机、工具机,在传统社会代表了较高的生产力和技术水平。元代大都及其周边有较多的河、泉、湖等,这一点前人研究较为充分,此处不再赘引史料,良好的水系环境为水力加工的存在和发展提供了条件。唐宋时期作为都城的长安、开封等地都有较大规模的水力加工活动,大都水力加工的规模可能不及前者,但是我们在《析津志》中还是能够略窥一斑。

大都城内水系发达,因此在皇家禁苑当中即可借水势设立水碾,“厚载门,乃禁中之苑囿也。内有水碾,引水白玄武池,灌溉种花木。自有熟地八顷,内有小殿五所。上曾执耒耜以耕,拟于耤田也”②。又称:“厚载门,松林之东北,柳巷御道之南。有熟地八顷,内有田……东有水碾一所,日可十五石碾之。”③禁苑水碾每天可碾粮食达十五石之多,但是与加工效率较高的畜力碾相比,还是要略逊一筹,物产“碾、碾房”条称碾“以牛、马、驴、骡拽之。每碾必二三疋马旋磨,日可二十余石。旧有扇厨,甚不劳力”④。这可能与大都城内水流的水势落差有关,因为水力加工工具的动力来源即是水流落差产生的水动力,城市内部的水系不论如何发达,水流落差终究有限,无法与山区水力条件相媲美,加工效率自然不可相提并论,如“西山斋堂村有水磨,日夜可碾三十余石。掮糠则有厨,有上轮连者”⑤。此处的水碾处于皇家禁苑当中,当属皇家所有。此外,“文明闸四,在哈达门第二桥下。有皇后水磨一所”⑥。

皇家之外,权臣、寺观拥有水力加工工具亦有所体现。如:“上曰:月赤察儿伐人奸发其蒙蔽。乃以没入桑哥黄金四百两,白金五千五百两,及水田、水硙、别墅赏其清疆。”⑦又:“长春宫,南城故老云:此宫元是女姑主之,后转为道宫,未知孰是。又云:长春宫水碾,自古金水河流入燕城,即御沟水也,入南葫芦套,盛杂莲花,复流转入周桥。”⑧

除了权贵阶层外,民间亦有水磨经营,“惠和闸二,在魏村苇场官柴埠。有民磨一所。庆丰闸二,在籍田东。平津闸三,在郊亭地。溥济闸二,在午磨”⑨。又官方在开凿河道时提到可能会将百姓架设于河流之上水碾拆毁的问题。

都水监里谙知水利的人委用,著将金口旧河深开挑,合众水处做泺子,准备阙水使用。挑至旧城,又做两座闸,将此水挑至大都南五门前第二桥,东南至董村、高丽庄、李二寺,运粮河口。相合看地形从便开挑呵,怎生,奏。开挑这河,必然将百姓每房舍、水碾些小折毁的,房舍并碾价不斟酌的有,这般也赈济百姓有。

当然,除了利用水力来加工粮食之外,畜力和人力其实更为普遍。除了前文提到的“碾房”畜力碾之外,还有人力旱碾“半边石糟,如月样,数人相推,力难而未熟”,以及纺纱碾“其制甚巧,有卧车立轮,大小侧轮,日可三五十斤”。特别值得一提的是鲈纱碾,称:“俱望东南,多不在人家房屋内。故老传云:金国替燕,人咸感江南之人。后都人询问昔时供给,贡赋粮米俱在江南,遂以碾望东南,上朝揖而拜。故名捣碾东南。示不忘昔日供给也。”①众所周知,自魏晋南北朝至隋唐时期,南方地区逐步得到开发并成为北方政治中心漕粮的重要来源地,自宋、元以来体现尤甚,明清时期自不待言,而鲈纱碾的方位指向正是基于这一事实,具有重要的民俗文化蕴意,也是人们基于经济生活实际产生的文化认知在技术形态设计上的反映。不仅是碾,碓的方位指示亦是如此,“官大街上作朝南半披屋,或斜或正。于下卖四时生果、蔬菜。剃头、卜算、碓房磨,俱在此下。剃头者以彩色画牙齿为记。碓则望东南偏为之。咸称乡老云,捣碓东南有故事”②。

三、风俗、岁纪中的生态认知与实践

“风俗”一般是指特定区域的人群基于当地特定的自然和社会环境逐渐形成的一些风气、礼节、行为习惯等等,风俗会随着社会变迁发生一些变化,但整体来讲具有很强的延续性,同时也具备一定的约束性,是特定区域人群共同遵守的行为规范。“岁纪”的含义就比较复杂一点,可指年代,亦可指一年当中的岁时节日,《析津志》中的“岁纪”显然和后者的含义是一致的。而岁时节日中的特定礼节与行为习惯往往就是风俗的一部分,所以两者就这一层面而言是高度融合的。只是风俗中的行为习惯和文化现象更具历史感、强调历史传承,而岁纪更具当下意义和针对性。风俗、岁纪本身是社会活动的一种体现,其形成深受自然环境及其变化的影响,这一点从其编排体例便可看出,也即方志文献在叙述风俗、岁纪时一般是按月份或季节来进行,即在某某月份或季节,人们应该或习惯性地从事某某活动,而该项活动一般又与特定时节的事物生发密切相关,比如端午采艾、重阳赏菊等等。要之,风俗、岁纪的社会活动事项往往是在人们长时期生态认知的基础上形成的,其原始目的是趋利避害,在流传过程中逐渐富于社会文化意味,但仍然具有明显的自然节律特征和自然环境影响的印记。

《析津志》“风俗”“岁纪”类记录了元代大都的风俗、习尚和节日庆祝活动等,特别值得注意的是“岁纪”中的太庙荐新活动,荐新是指以时鲜的食品祭献。《仪礼·既夕礼》称:“朔月,若荐新,则不馈于下室。”③《礼记·檀弓上》载“有荐新,如朔奠。”孔颖达疏:“荐新,谓未葬中间得新味而荐亡者。”④荐新以其“新”的特点更能明显体现自然环境对人类社会的影响。根据“风俗”“岁纪”类的相关记载⑤,我们按其编排体例,按月份将其主要活动和太庙荐新的内容列表如下页。

从表中可以看出,元代大都的帝王和臣民在一年当中每个月都有相应的社会活动事项,这些事项有的古自有之,只不过在元代得到传承,有的则有浓厚的时代色彩,但是它们基本上都要发生在人与自然交互作用的界面。因此,我们不能将这些按照时令节奏安排的事项仅仅视为一种社会性活动,它们是其时其地人们对自然世界生态认知和实践的反映。具体来讲,大致体现在以下几个方面:其一,根据自然时节的变化安排相应活动,形成以趋利避害为目的的行为习惯。例如,“二月二日,谓之龙抬头……男子妇人不用扫地,恐惊了龙眼睛。”而三月三日则“谓此日可脱穷贫者,竞以菽黍稭纽作圆圈,自以此圈套其首自足,掷之水中,云脱穷以讫”。其二,岁时节日的活动进行往往以季节生发为信号或基础,具有鲜明的生态意象特征,尤其是以典型植物的生发为标志。如一月份挂柳条、二月份踏青斗草、五月端午的艾草、八月中秋的菊花等等。其三,太庙荐新的具体内容更是逐时节而定,可具体参阅表格,不再赘言。

四、余论

综上,我们以《析津志》中的“物产”“岁纪”“风俗”“河闸桥梁”等类为核心史料,探讨了元代大都居民的生计方式、技术形态以及生态认知与实践等,这些史料及其所反映的历史侧面可能为以往“正统”史学所不关注,但是它们的重要性却不容忽视,它们是我们深入了解其时其地人们政治活动、经济行为、文化现象的基础或前提。笔者也试图以此为个案,作为环境史视野下地方志资料解读与利用再出发的一种尝试。

地方志是历史研究的基本史料之一,随着史学边界的不断拓展,其重要性将愈发凸显。与政治史、社会史、文化史等主要关注人不同,环境史以研究历史上人与自然互动关系为旨趣,它更加关注人类历史活动发生发展的舞台——自然,并力图呈现人与自然相互作用、影响、变化的历史过程。因此,环境史的史料须要对自然变迁的过程有所呈现,还要指明人类是如何认识、适应并参与到这种变化过程中的,唯有如此才能实现其学术诉求。那么,由特定的编纂内容、体例决定,地方志在环境史史料中必然要扮演重要的角色。例如,地方志通常以区域为空间单位,在历时性的维度之下对特定区域的疆域、山川、气候、风土、物产等进行分门别类的描述和记载,而这些史料信息对于人与自然关系的图景呈现无疑具有重要的意义。

其实,关于地方志的环境史史料价值,朱士嘉先生早在三十多年前的《中国地方志的起源、特征及其史料价值》①一文中即有所揭橥,在谈到地方志资料记载信息的连续性时,朱先生提出了四个有利条件,其中两个是:“便于了解自然地理、自然灾害、气候、水文不断变化的情况和规律”;“便于了解该地区人口的增减、物产的丰歉,动植物和水族生长、迁徙、灭绝的情况和规律”。近些年来,随着环境史理论探索的展开和深入,部分学者也先后谈到这一问题,如钞晓鸿就方志文献中环境史信息的提取与解读作了举例说明,指出文献本身容易出现的谬误和解读中应当注意的问题②。而在环境史的实证探索中,方志作为一种文献在具体研究中也发挥了非常重要的作用。

但是,地方志的环境史史料价值不应当局限于对环境结构性要素如气候、水文、动物、植物等史料信息的简单提取与利用,如果仅仅以此而论,地方志中的大量环境史信息还将一如既往地处于“沉睡”的状态。那么,在环境史的视野之下,我们究竟应当以何种思维来全面解读地方志中的环境史信息呢?具体来讲包括两个审视维度和三个信息提取层面。

所谓两个审视维度,即时间维度和空间维度。其一是时间维度,地方志资料往往具有鲜明的时代特征,特定时代的方志一般可以反映特定时代的基本环境状况。以方志比较集中的明清为例,如果我们拉长历史视野、将夏商周至民国自上而下地按照朝代顺序建立一个时间纵轴,那么明清两代即是靠近轴底端的两个时间节点,而该时期方志文献所反映的环境状况即可视为这两个节点的基本环境特征、面貌。这是一个“承前启后”的参照标准,它既是明清之前数以千年、万年环境变化、累积之结果,也是我们今天环境现状因袭、发展的基础和前提。其二是空间维度,也即在特定的空间范围内,在特定的地理条件和环境资源基础之上,人们是如何基于对周边环境资源的认识进而来获取这些资源,形成了何种技术形态来开展生产生活,在长期历史发展过程中确立了何种制度、规范、信仰等等。这些问题在地方志当中或得到分门别类的体现,或需要我们进行综合贯通的解读。从这个意义上来讲,一部地方志其实就是特定地区的一部“准环境史”。

所谓三个信息提取层面,是基于两个审视维度之下、在具体研究中可能提取到的环境史信息。第一层面是关于环境结构性要素的记载,如一个地方的地理环境、水文条件、气候特征、动植物资源状况等等,也即所谓的人类一切活动发生发展的舞台;第二层面着重关注人与自然交互作用的历史界面,即人类基于特定的环境所从事的适应与改造自然的诸项活动,如特定生产、生活技术的发明、应用、改进等等;第三个层面是能够反映特定时代人群对环境的认知水平及由此而形成的文化传统、文化传承和文化行为,如特定风俗、活动习惯以及地方性知识的形成等等。

要之,在环境史的视野之下,地方志资料的史料价值将会得到更为充分的解读和利用,而这与环境史学术愿景的实现也相得益彰。

(感谢匿名审稿专家对本文提出修改意见。文责自负。)