榜样的力量

王源

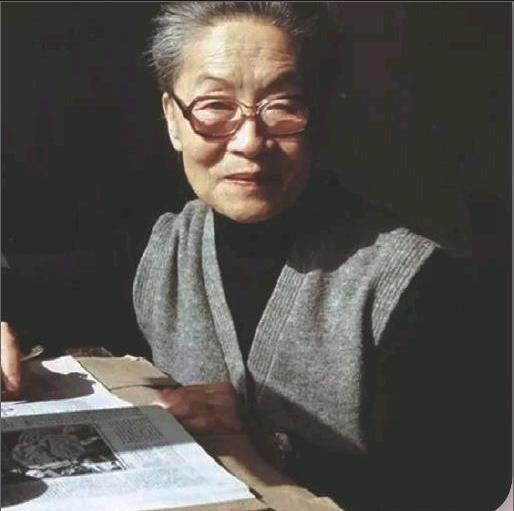

杨绛 本名杨季康,中国著名作家、戏剧家、翻译家,通晓英语、法语、西班牙语。由她翻译的《唐·吉诃德》被公认为最优秀的翻译佳作,到2014年已累计发行70多万册。她早年创作的剧本《称心如意》被搬上舞台长达60多年,2014年还在公演。2003年,93岁的杨绛出版散文随笔集《我们仨》,风靡海内外,再版达100多万册;96岁时出版哲理散文集《走到人生边上》;102岁时出版250万字的《杨绛文集》8卷。一直以来,杨绛先生以其朴素、简洁的笔风著称,看似平平淡淡,却独具一格,是文字极具张力的展现。

杨绛,世人尊称她为先生,不仅因为她在文学上、作品翻译方面的独具匠心,更因为她拥的有卓越品质。正如她的丈夫钱钟书评价她为“最贤的妻,最才的女”。是啊,她坚忍于知识分子的良知与操守,又坚贞于伟大女性的关怀与慈爱,这点还体现在她对女儿钱瑷的教育中。

父母是孩子的第一任老师

杨先生在接受采访时曾说过,所谓“好的教育”,首先是启发人的学习兴趣,培养人的学习自觉性和上进心,引导人能好学和不断完善自己,要让学生在不知不觉中受到教育。榜样的作用很重要,言传不如身教。杨先生就是这样为她女儿树立一个榜样,犹如一抹路灯,暖暖地升起,淡淡地照亮前方的路。

钱瑷同她父母一样,是一个书痴。这并不是钱钟书、杨绛刻意培养的,而是她在潜移默化中模仿,继而真正喜欢上的。那时在钱家每天都能看到一个连走路都走不稳的小女孩拿着一本书,认真、安静地坐在凳子上看,有时一坐就是一两个小时。这对于孩子是极难的,然而对钱瑷来说是一件很平常的事。除此之外,还有对于责任感以及个人品质的引导,这就要说到杨先生的为人风格。

纵观杨先生的一生,淡泊明志大概是对她最好的诠释。作为出身富足家庭的她来说,全然不在乎名与利,这要归功于她的家庭。杨先生曾回忆父亲杨荫杭时说道:“父亲从不训示我们如何做,我是通过他的行动,体会到‘富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈古训的真正意义的。”那时官至高等检察厅厅长的杨荫杭,因为坚持审理交通部总长许世英受贿案,宁可被官官相护的北洋政府罢官。这件事深深地影响了杨绛,使得她也学到了父亲公正严明的行事作风。另外,杨绛家的读书风气也特别好。父亲不仅饱读诗书,而且是胡适的老师。杨绛的母亲是一个勤劳简朴的人,在亲自操劳一家大小衣食住行的同时,有空还会翻翻古典文学、现代小说,读得津津有味,这也让杨绛感触极深。所以杨先生学他们,找父亲的藏书来读,并且从中找到乐趣,从此一辈子都以读书为乐。如此成长起来的杨绛,也用如此好的品质影响着自己的孩子。

长大后的钱瑷也如同她的父母一样,是一个刚正不阿、对工作一丝不苟、富有责任感的人。她在北京师范大学任职期间,会因为学术与职业素养问题,直白地向外国的合作方指出问题,直到对方改正错误才肯罢休。她关爱学生,有时晚上她讲完课,即使倒好几趟车才回到家,特别累了,到家还没坐下,一旦有学生打电话来,她也会不厌其烦地接听,有时一个电话还很长;偶尔晚饭后有学生找到家里,她都耐心地为他们解决问题。她还对学术要求严谨,甚至在生命的最后时刻,她都在写文章。对她来说,这叫文学债,欠不得。

自主式的教育

杨绛对钱瑷的教育,并不像一个教育世家那么刻板,反而给了很多自由。钱钟书亦是如此。正如她曾经评价好的教育时,说过:“教育是管教,受教育是被动的,孩子在父母身边最开心,爱怎么淘气就怎么淘气,一般总是父母的主张,说‘这孩子该上学了。孩子第一天上学,穿了新衣新鞋,拿了新书包,欣欣喜喜地上学了。但是上学回来,多半就不想再去受管教,除非老师哄得好。”

在家里,钱钟书是杨绛的“两个孩子”之一,小的时候钱瑷常说:“我和爸爸最哥们,我们是妈妈的两个顽童,爸爸还不配做我的哥哥,只配做弟弟。”所以,钱钟书做得最多的事是陪女儿玩,不过对待她学知识也有一套专属的方式。那时钱瑷学外文,遇到不懂的单词,都要她自己想办法去认识。有一次,她看到一个很难的单词,翻了3部词典也未查着,跑来问爸爸,钱钟书不告诉她,让她自己继续查,查到第5部辞典果然找着。这样的学习方法,却起到了事半功倍的效果。

用杨绛的话来说,她对钱瑷绝对放任。比如上学,钱瑷身体不好,学校就建议她休学一年。对此,杨先生并没什么异议,不上学就自己教,还能自由些。后来,他们一家来北京居住,因为课本内容的不同,老师担心钱瑷跟不上,就让原本应该上高二的钱瑷再上一次高一,杨先生在询问钱瑷的意见后,两人索性在家里自学,就这样钱瑷整个高中是在母亲的教导下度过的。钱瑷曾经爱弹钢琴,迷恋着清华大学的音乐室,时不时就得去那里弹上几个小时的琴。但去北京后没有音乐室,为此,杨绛还为她买了钢琴,却因为时间的问题,钱瑷没再学下去,杨绛也没什么意见,也不指责女儿,这大概是真的让孩子将学琴当作一种兴趣与爱好吧。

除学习外,这种自主性的教育还体现在生活上。为了照顾一家人的生活,钱钟书家从不缺钟点工,然而钱瑗每个周末回家,从不肯把脏衣服和被单子带回家让阿姨洗,都是自己洗;上下班要倒好几趟车,她都是自己折腾几个小时回来,其生活自理能力可见一斑。其实,这也是受杨绛的影响。那时国难当头,生活清贫,加上钱钟书醉心创作,杨绛就自动地从大小姐转换成老妈子,任劳任怨地打理着一家老小的全部生活,之后生活好点了,也只请钟点工做做饭、洗洗衣服。诚如杨先生说的那样:在艰难忧患中最能依恃的品质,是肯吃苦。因为艰苦孕育智慧,没有经过艰难困苦,不知道人生的道路多么坎坷。有了亲身经验,才能变得聪明能干。

春风大雅能容物,秋水文章不染尘,短短一句话,可以说是杨先生一生的概括,同时也是她对女儿教育的真实写照。杨先生每每谈及教育时,总会提到父母对她的教育,这就是榜样的力量。它看似润物细无声,却坚韧地驻扎在每个人的心里生根发芽,摧古拉朽般无坚不摧。