纤维蛋白原联合凝血酶原复合物在妇产科大出血围术期中的应用

庄梅红,卢昆林,王 薇

·临床医学· ·短篇论著·

纤维蛋白原联合凝血酶原复合物在妇产科大出血围术期中的应用

庄梅红,卢昆林,王 薇

目的 观察纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)与凝血酶原复合物(prothrombin complex,PCC)联合使用在妇产科大出血中的效果。方法 将50例患者按治疗方法分成对照组、实验组。对照组分别输注PCC、FIB,实验组联合输注PCC+FIB。测定2组输注前30 min和输注后2 h的活化部分凝血酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(FIB)值,记录浓缩红细胞悬液(RBC)的输注量及二进手术的发生率。结果 与对照组比较,实验组的APTT、TT、PT明显缩短,FIB显著提高,RBC的用量减少,二进手术的发生率减少,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 联合输注FIB+PCC在妇产科大出血中有显著的效果,不仅可以减少红细胞的需要量,也可以降低二进手术的发生率。

纤维蛋白原;凝血酶原复合物;大出血;围术期

异位妊娠破裂大出血、产后出血是妇产科常见而危险性极高的急症,如果不及时有效的处理将容易发生弥散性血管内凝血而导致患者死亡。传统的处理方法是大量的输注血制品及止血药,不重视成分血的联合使用,不仅效果欠佳,还将延误患者的抢救时机。我科采用的纤维蛋白原(fibrinogen,FIB)+凝血酶原复合物(prothrombin complex,PCC)联合输注在围术期合理使用取得了良好的效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择我院2007年1月至2014年1月救治的妇产科失血量>2 000 ml的患者50例。其中,异位妊娠破裂出血20例,宫颈癌术后出血4例,葡萄胎清宫术出血2例,子宫肌瘤术后出血2例,产后出血22例。年龄16~50岁,平均28岁。按治疗方法分成实验组和对照组。每组25例,2组患者一般情况差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 麻醉方法 2组患者均采用气管内静吸复合全麻。

1.3 仪器与试剂 活化部分凝血酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(FIB)测定均由本院引进的美国克曼库尔特公司生产的ACL7000全自动血凝仪及配套试剂完成。红细胞悬液由泉州市中心血站提供,冻干人纤维蛋白原(法布莱士,1g/支)、冻干人凝血酶原复合物(普舒莱士,200 IU/支)均由上海莱士血制品公司生产。

1.4 研究方法 2组患者在输注血制品前30 min抽血急查其APTT、TT、PT、FIB值,根据患者生命体征快速的输液及使用升压药物纠正休克症状。对照组在术前、术中、术后分别输注FIB、PCC,其中FIB首次剂量2 g加入20~30 ℃灭菌注射用水100 ml中轻轻摇动溶解后,以60滴/min的速度滴入。后续根据凝血监测指标APTT、TT、PT、FIB值酬情分别输入FIB或PCC。PCC首次剂量按20~40 IU/kg用生理盐水稀释成100 ml经输血器30 min内滴完,后续根据凝血监测指标酬情给予FIB或PCC。实验组术前、术中、术后联合输注PCC+FIB,FIB首次剂量2 g,PCC首次剂量20~40 IU/kg,后续根据APTT、TT、PT、FIB值酬情输入FIB+PCC。2组患者均每隔30 min抽血监测APTT、TT、PT、FIB值。同时根据床边动脉血气分析监测的血红蛋白(Hb,g/L)及红细胞压积(Hct,%)的结果,2组患者均输入浓缩红细胞悬液(RBC)。当2组患者的Hb>80 g/L时停止输入RBC。

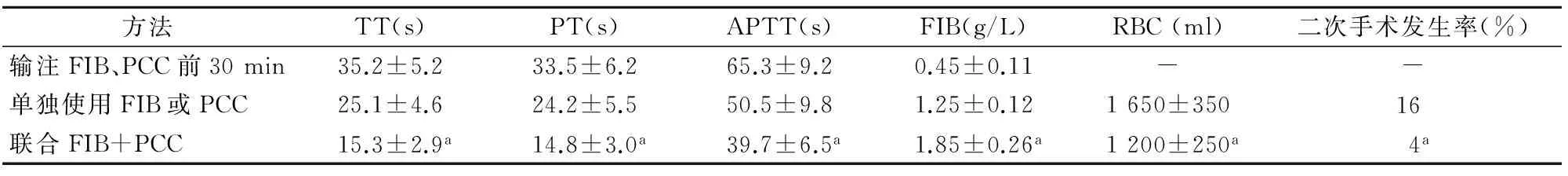

表1 单独使用FIB或PCC和联合FIB+PCC的比较(n=50,x±s)

方法TT(s)PT(s)APTT(s)FIB(g/L)RBC(ml)二次手术发生率(%)输注FIB、PCC前30min35.2±5.233.5±6.265.3±9.20.45±0.11--单独使用FIB或PCC25.1±4.624.2±5.550.5±9.81.25±0.121650±35016a联合FIB+PCC15.3±2.9a14.8±3.0a39.7±6.5a1.85±0.26a1200±250a4a

注:与单独使用FIB或PCC比较aP<0.05。TT:凝血酶时间,PT:凝血酶原时间,FIB:纤维蛋白原,APTT:活化部分凝血酶时间,RBC:浓缩红细胞悬液,PCC:凝血酶原复合物

1.5 监测指标 使用前30 min及使用后2 h的APTT、TT、PT、FIB值,RBC的输入量(ml),二次手术的发生率(%)。

1.6 二次手术的指征 术后30 min内出血达400 ml以上且为新鲜不凝血;引道内或引流管有持续鲜红血流出;血压持续性下降需要血管活性药物维持;血色素持续下降;彩超或体查表明腹腔内有大量积血等综合因素判断。

1.7 统计学处理 采用SPSS 17.0统计软件进行统计分析。计量指标均采用均数±标准差(x±s)表示 。组间各参数间差异显著性用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2组患者在输注FIB、PCC前30 min的APTT、TT、PT、FIB值差异无统计学意义(P>0.05),输注FIB或PCC后其TT、PT、APTT均明显缩短,FIB明显升高。但联合输注FIB、PCC组的患者缩短更为显著,FIB提升也更加明显。单独使用FIB或PCC的25例患者有4例二次手术止血,联合使用FIB+PCC的25例患者中仅有1例二次手术止血,联合使用FIB+PCC比单独使用FIB或PCC的APTT、TT、PT明显缩短,FIB明显升高,RBC的输注量明显减少,二次手术的发生率明显下降,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

3 讨论

失血性休克患者由于其出血量大,病程进展快,及时有效的抢救是挽救患者生命的关键之一。医院麻醉科、临床科及辅助科等科室医生的通力合作为挽救患者的生命起着关键的作用。医生及时有效地处理和科学合理地使用药物纠正患者的凝血功能可以大大提高救治的效果。及时纠正患者凝血功能,尽可能不让患者病情进一步恶化为弥散性血管内凝血。患者术前、术中或者术后大量的出血消耗大量FIB、凝血酶原及其他凝血因子,同时抢救和抗休克过程输入大量晶体液、库存血和代血浆,血中各种凝血因子稀释性降低,导致凝血功能异常[1]。单纯依靠手术或通过纱布填塞往往难以达到理想的止血效果。FIB是一种由肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质。纤维蛋白是在凝血过程中,凝血酶切除血纤蛋白原中的血纤肽A和B而生成的单体蛋白质。临床上常用于胎盘早期剥离、产后大出血、外伤、大手术或内出血等引起的FIB缺乏而造成的凝血障碍,以及先天性低FIB血症。人PCC是从健康人混合血浆中分离制备的一种能促进血液凝固的静脉注射血浆蛋白制剂。PCC主要含有依赖于维生素K的凝血酶原(FII)、凝血酶原转化因子(FVII)、抗血友病乙性因子(FIX)和自身凝血酶原(FX)[2]。大量临床研究发现,当出血量>2 000 ml时,单纯大量输血难以控制大出血,应该补充FIB和PCC[3]。传统的抢救经验就是大量的输入RBC、冷沉淀、新鲜冰冻血浆、血小板及大剂量的使用一些促凝血药物,效果往往不佳,而且造成血制品的大量浪费,甚至还大大增加了输血传播性疾病的发生率。对于妇产科大出血患者病程短但是发展快,及时有效的处理患者一般能够痊愈出院。抗休克的同时,凝血功能的纠正是成功的关键。特别是对于一些产后大出血的患者,及时处理低蛋白血症,对于挽救患者生命、降低产妇的死亡率起着十分重要的作用[4]。

本研究发现输注FIB或PCC均可以明显缩短患者的APTT、TT、PT,提高FIB含量,改善患者的凝血功能,但联合输注效果比单独使用其中一种药物更佳。联合输注FIB+PCC在妇产科大出血患者的围术期处理中有显著的效果,不仅可以减少红细胞的需要量,节约临床用血量,一定程度上可以适当缓解血源紧张的社会状况,也可以降低因凝血效果不佳而造成二次手术的发生率,具有良好的使用前景,值得在妇产科临床工作中推广使用。

[1] 周志忠,曹艳花,林妙,等.冷沉淀与凝血酶原复合物联合在大出血的应用[J].海南医学院学报,2009,15(9):1073-1074.DOI:10.3969/j.issn.1007-1237.2009.09.024.

[2] 文圆,何彦林.人凝血酶原复合物的研究进展[J].微生物学免疫学进展,2012,40(4):77-81.DOI:10.3969/j.issn.1005-5673.2012.04.017.

[3] 杨华,朱启娟,黄秋云.纤维蛋白原及凝血酶原复合物在抢救产科DIC中的应用体会[J].中国妇幼保健,2007,22(1):43-44.DOI:10.3969/j.issn.1001-4411.2007.01.023.

[4] 陈宁,李华,闻林.临产及产后大出血妇女纤维蛋白原水平分析[J].海南医学.2007,18(4):125.DOI:10.3969/j.issn.1003-6350.2007.04.083.

(本文编辑:林永丽)

362000 福建 泉州,解放军第一八○医院妇儿科

R714.7

B

10.3969/j.issn.1009-0754.2016.06.023

2016-01-19)