音乐是条“不归路”

——访著名音乐家储望华

宋璎芮

音乐是条“不归路”

——访著名音乐家储望华

宋璎芮

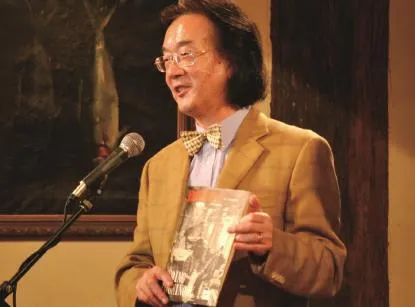

有一部钢琴作品,每个中国人听到都会热血沸腾、心潮澎湃,这就是中国钢琴泓篇巨制《“黄河”钢琴协奏曲》。作品自问世以来,就被海内外的众多钢琴大师奉为音乐会叫座作品。这部作品不仅是中国钢琴历史上的一颗明珠,也是一部不可多得的跨越国界和语言的经典,而这部作品的主要创作者之一就是本文的主人公——著名音乐家储望华先生。他在14岁时便创作了二胡独奏曲《村歌》,当时被《人民日报》称为“戴红领巾的作曲者”。如今,当年的“红领巾”已经是满头华发的耄耋之人。虽已暮年,但他的音乐在中国钢琴历史中却永葆青春,他的《解放区的天》《翻身的日子》《红星闪闪放光彩》等曲目伴随着一代代的中国琴童成长起来,经久不衰。储望华这个名字也早已被写入中国钢琴史册之中。

千里挑一,凭兴趣考入少年班

每一位艺术家都有一个跟音乐相关的故事,储望华老师也不例外。今天的琴童大多数是从4、5岁,最晚也从小学开始学习乐器,而令人意外的是,储老师在考入中央音乐学院前并没有学过任何一件乐器,只是凭借比较出众的歌唱才能成为学院里少年班的一名学生。这个“白丁”学生当时已经12岁了。按照现在中央音乐学院附中招收人才的标准,显然已经过了启蒙的年龄。

储望华回忆这段时光时说道:“我学音乐很晚。我毕业于北京宽街小学,小学时指挥了学校合唱队,参加了东城区小学歌咏比赛,名列后位。1952年我小学毕业之后,便参加了中央音乐学院少年班(1956年改名为中央音乐学院附中)的考试。当时少年班在全国招生,在北京、上海、天津设立了3个考场,共约1000人来报考,最后只录取了30名。与现在附中录取情况完全不同,当时被录取的同学绝大部分在音乐方面都是‘白丁’,不会演奏任何乐器。我们一起考入的学生,只有4、5个同学能够弹奏《布格缪勒》或《小奏鸣曲》这类初级程度的钢琴曲,而我也是凭着唱了《歌唱祖国》和《贪污分子你睁开眼》这两首群众歌曲,以及通过简单的音高、节奏测试,才考上的少年班。当时,我的主科钢琴启蒙老师是中央音乐学院附中的陈文老师,她是从钢琴系刚毕业留校工作的青年教师,是个极有气质的人,很有魅力。她对我最大的帮助是启发和培养我的音乐感,这是基础中的基础,却让我终生受用。”

两年内从“白丁”成长为作曲家

经过两年的专业学习,储望华从一个“白丁”快速蜕变为一颗冉冉升起的艺术之星,不得不感叹他在音乐上的天赋。别看他起步晚,但是他的父母受过高等教育,良好的家庭文化氛围以及家长的支持,都给了储望华发挥天性的极大自由,为他铺陈了一条成功的大道。储望华的父母都是高级知识分子,早年双双留学英国。父亲从亊新闻工作,办杂志、办报,算是民国时期著名报刊人之一,抗战后办《观察》杂志,上世纪50年代曾担任《光明日报》总编辑;母亲从事教育工作,曾任上海著名的女子中学校长,家里却没有任何成员懂得音乐,甚至连音乐爱好者都谈不上。虽然不具备良好的家庭音乐环境,但是他们都注重孩子在文化修养和个人品行方面的培育。储望华说:“我长大了之后,母亲告诉我,小时候看完电影出来,我就能哼唱刚才电影里的音乐。父亲也是看着我从小就喜欢唱歌,觉得似乎有一点点音乐才能,看见报纸上刊登了少年班招生的广告,就决定让我去试试。不想我竟然以3%的比例被录取了,他便高高兴兴地把我送上了学习音乐的这条‘不归之路’。”

心甘情愿做艺术

都说人生要走很多步,数也数不清,但是关键的也就那几步。如果没有当时父亲看到的那则招生广告,如果父母没有关注到储望华的音乐才华,也许中国钢琴发展历史中就不会有储望华这个名字,更不会有那些优秀的作品流传于世。储老师口中的“不归路”应该是一条他心甘情愿、值得付出一生的选择吧。正如他说的那样:“我真是觉得自己走上了一条幸福之路、快乐之路,感恩音乐给我带来的一切。我对音乐的喜爱是发自内心的,每天从早到晚与音乐为伍、为伴、为友,听音乐、弹钢琴是从来没有厌倦感的。特别是进入少年班后,开始了音乐专业训练,又能和同学们一起分享音乐,听到了过去不曾知道的欧洲经典音乐作品,接触到了巴赫、贝多芬、肖邦等大音乐家的作品,真是让自己眼界大开,我也由此进入了神奇美妙的音乐世界。当时最为兴奋的事,就是聆听欧美各国来访的音乐会或歌舞表演,每次演出都仿佛触及了我的灵魂一般。直到今天,我都一直庆幸自己学习和从事了音乐,它给了我想要的生活,一次又一次给我带来了重大的机遇、挑战和幸福。”

生命的另一种形式

尽管储望华的表述没有华丽的修饰和太过溢美之词,从中还是能感受到他对音乐的虔诚和满足感。这种发自内心的幸福和满足感,是胜过一切的。

对储望华来说,与其把艺术创作当作工作,不如说是他生命的另一种形式,生命不息,创作就不止。储望华说:“如果把1952年看作我学音乐起点的话,我的艺术生涯已经60多年了。我在14岁开始作曲,1956年曾经以处女作——二胡独奏曲《村歌》在第一届全国音乐周公演,《人民日报》还以“戴红领巾的作曲者”为题进行了报道;1961年在中央音乐学院钢琴系读三年级的时候,人民音乐出版社公开出版了我的钢琴独奏作品《变奏曲》和《江南情景组曲》;1961年我创作了《筝箫吟》《隔江相望》《揺篮曲》《风雨归舟》《八度练习曲》以及《小白菜变奏曲》等作品,无一例外都表现出了一个青少年初探音乐之梦的情怀。因为我的种种表现,我1963年毕业后就留校工作了。”

讲到自己创作的作品时,他说,很难说自己心里最满意的作品是哪一部。在不同的历史时期,自己创作改编了不同的钢琴曲。“我的很多音乐作品都是时代的折射,比如1964年的《翻身的日子》和2003年的《茉莉花幻想曲》,二者有关联,但又风格迥异,艺术创作过程是一个自我逐渐成熟、完善的过程。”他说,他的作品也是分为早期、中期、后期,总的趋势是愈来愈专业化、多样化,最近30年的音乐创作领域扩展到交响乐室内乐,前几年还创作了交响乐《丝绸之路》和《萨克斯管协奏曲》等。

“在我的创作中,没有任何一部作品像《“黄河”钢琴协奏曲》那样让我终生难忘。创作时,聆听了种种历史上悲欢离合的史实,再加上‘文革’期间,国家、社会、家庭、人生的变故,有多少发人深省的故事啊……”说到此,储望华老师停顿了,也许这些欲言又止的话语,只能留存在他自己的心中,且不能与外人道,但也让人清晰地感受到那段不易揭开的尘封往事中些许的伤感和无奈吧。

谁来担当中国钢琴重托

储望华的名字已经成了新中国钢琴发展史中不能或缺的重墨一笔。尽管他创作了不少题材和体裁的作品,但似乎钢琴作品更深受喜爱,人们一提起中国钢琴就必定会想到储望华。对此,他说道:“多年来中国广大的听众以及师生对我的厚爱,我由衷地感激。只是一直觉得,比起中国的钢琴演奏及教学,我们在钢琴创作作品这块还是非常的滞后,特别从国际文化的发展,以及中国政治、经济的大国地位来说,在国际上有影响力、竞争力的中国音乐作品,真是凤毛麟角、乏善可陈。老一辈的钢琴作曲家如陈培勋、汪立三、黎英海等已离世,新的作品虽然有所涌现,却未能形成气候,所以,我迫切希望从上至下都能更关注中国钢琴作品的创作和推动。”

其实,储望华老师曾经多次在公开场合对中国钢琴作品现状发表过看法。老一辈的钢琴作曲家相继去世,他也慢慢地年事已高,就更注重呼吁年轻作曲家参与到中国钢琴的创作中来,而他这些年不断地在澳洲和中国两地频繁奔波,也是希望通过自己的实际努力,可以为国内钢琴界的发展作出贡献。

其实,他对中国钢琴未来发展是深表担忧的:“近10多年,我经常参加北京、上海、香港等地的钢琴比赛活动,非常欣慰地看到全国各地的选手踊跃参与,真是高手如林,也为中国钢琴家后继有人而兴奋不已。但我觉得国内钢琴水平发展的状态仍是不平衡的,依然是北京、上海、广州等大城市处于遥遥领先的地位,而不少边远地区的钢琴师资水平亟待提高,这就是实现中国钢琴教学全面发展的瓶颈。其中,教师的自我进修、深造和进取是最重要的。中国琴童对于本民族音乐的熟知度本毋庸置疑,国内的专业院校以及老师也要对中国钢琴作品有些责任感。如果连大院校的教师都只是热衷于国际比赛,而缺乏发展中国本土钢琴音乐事业的主人翁责任感,没有时间、精力去研究和开拓中国钢琴教学的新曲目,试问,那还有谁会来思考中国钢琴作品的何去何从,所谓的‘中国钢琴学派’由何而建、从何而立,全国各地省市又如何效法呢?”

封面小琴童:李哲翔

技艺精湛,学养升华

步入晚年之后,储望华依然活跃在国内外艺术界,除举办音乐会、担任赛事的评委等工作外,他还潜心地研习书法、绘画等艺术,并成功举办了自己的个人画展。

储望华说:“我从小艺术兴趣广泛,爱好多样,演话剧、说相声、画画、写字、刻图章、办墙报、参观画展、看电影、听曲艺、看球赛,无所不好。我始终相信,一个人的兴趣广泛,修养全面,对其一生都有着增加专业水平、增进生活品格、提升个人素养的益处。即使是画画,我也主张以原创与创新为主,把丰富想象力作为画画的核心,少点临摹。我小学时画兵器,大学时画乐器,从不照本宣科,都凭自己观察与想象力去画。中学办墙报,曾经临摹了一张铅笔画‘刘胡兰像’和一张‘贝多芬像’,到大学唯一临摹了一幅任伯年的《彩墨春燕图》,这3件美术习作是我一生中仅有的临摹作品。我最反对死读书、关门造车、闭门死练技术、与社会实践脱节的学习方法。我周游世界时,每到一处都会在当地的美术馆、画廊里流连忘返,看在脑中、记在心里。今年10月我在墨尔本举行了画展,我的油画作品在开幕式当天就被出售了三分之二。我有兴趣拓展我的书画艺术,但是我不会忘记我的老本行——钢琴与作曲。”

最后,储望华用自己的经历为琴童们总结