保护的责任与安理会强制性干预决议

——利比亚与叙利亚案例的比较分析

李丽

保护的责任与安理会强制性干预决议

——利比亚与叙利亚案例的比较分析

李丽

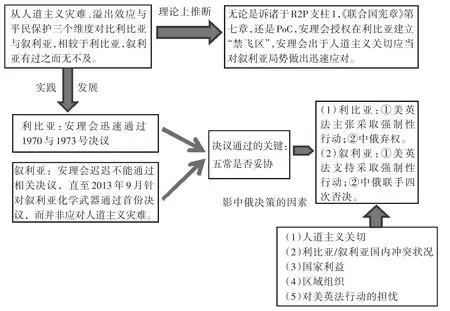

一种观点认为在利比亚危机中安理会1973号决议的通过是R2P的试金石,是R2P从语言到行动的第一次尝试。但对决议文本的仔细分析发现R2P的支柱一、《宪章》第七章与PoC均可成为安理会1973号决议的规范性基础,但R2P的支柱三却未在决议中被提及。叙利亚危机再次证明了R2P支柱三在实践中不可被执行。从人道主义灾难程度、溢出效应和平民保护三个维度审视,叙利亚危机相较于利比亚危机都有过之而无不及,但在漫长的内战中,安理会却无法迅速达成与1973号决议相似的决议。通过案例对比发现,仅凭R2P自身无法促成安理会做出强制干预的决定。安理会是否能达成共识取决于五常的政策立场,在利比亚与叙利亚案例中,中俄两国的态度尤为关键。中俄基于一系列因素对两场危机做出不同应对。这些因素包括人道主义关切、利比亚/叙利亚国内冲突概况、国家利益、区域组织的立场以及对西方国家实际行动的担忧。

保护的责任;安理会1973号决议;利比亚危机;叙利亚危机;中国;俄国

一、引言

支持与批评保护的责任(Responsibility to Protect,下文简称R2P)①国外关于R2P的研究大致围绕四个方面:(1)梳理R2P概念与讨论应用范围,代表著作为:Theresa Reinold:Sovereignty and the Responsibility to Protect:the Power of Norms and the Norms of the Powerful(Routledge,2013);Sara.E.Davies,Luke Glanville ed:Protecting the Displaced:Deepening the Responsibility to Protect(Nijhoff Publishers,2010);Alex J.Bellamy:“Responsibility to Protect or Trojan Horse?The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq”,Ethics&In⁃ternational Affairs,Vol.19,Issue 2,2005,pp.31-54;Alex J.Bellamy:“The Responsibility to Protect and the Problem of Military Intervention”,International Affairs,Vol.84,No.4,2008,pp.615-639;Jide Martyns Okeke:“Contextualizing the Responsibility to Protect in Darfur”,International Journal of African Renaissance Studies,Vol.5,No.1,2010,pp.65-81;Alex J.Bellamy:“Whither the Responsi⁃bility to protect?Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit”,Ethics&International Af⁃fairs,Vol.20,No.2,pp.143-169;Touko Piiparinen:“Responsibility to Protect:The Coming of Age of Sovereignty-Building”,Civil Wars,Vol.15,No.3,2013,pp.380-405等。(2)探讨保护的责任的规范化地位,代表著作为:Alex J.Bellamy,Sara E.Davies and Luke Glanville:The Responsibility to Protect and International Law(Martinus Nijhoff,2010);(3)R2P的扩散与传播:以区域或国别为基础的研究,代表著作为:Eki Yemisi Omorogbe:“The African Union,Responsibility to Protect and the Libyan Crisis”,Netherlands International Law Review,Vol.59,No.2,2012,pp.141-163;Rizal Ruk⁃ma:“The ASEAN Political and Security Community(APSC):Opportunities and Constraints for the R2P in Southeast Asia”,The Pacific Review,Vol.25 No.1,March 2012,pp.135-152;David Capie,“The Responsibility to Protect Norm in Southeast Asia,Framing,Resistance and the Localization Myth”,The Pacific Review,Vol.25,No.1,March 2012,pp.75-93;Charles E.Ziegler:“Contesting the Responsibility to Protect”,International Studies Perspectives,No.1,2016,pp.1-23;Lina Alexan⁃dra:“Indonesia and the Responsibility to Protect”,The Pacific Review,Vol.25,No.1,March 2012:51-74等。(4)研究保护的责任与人道主义干预二者的关系。国内关于R2P的研究就著作而言,学术性著作不多。截止目前为止,关于保护的责任尚没有专著问世。以书形式出现的两本均是编辑的论文集,分别是刘铁娃主编的《保护的责任:国际规范建构中的中国视角》与贾庆国主编的《全球治理:保护的责任》。学术论文包括阮宗泽:《负责任的保护:建立更安全的世界》;刘铁娃的《中国与保护的责任:中国干预政策的连续与变化》;刘毅的《“保护的责任”可能产生的道德风险及其规制》;张旗《变革的中国与人道主义干预》;王琼《国际法准则与“保护的责任”》;曾向红与霍杰的《西方国家对“保护的责任”的选择性适用:影响因素与案例分析》;陈拯与朱宇轩的《中国政府与“保护的责任”辩论:基于安理会相关辩论发言的分析》;吴澄秋的《主权、人权与责任:中国对国际人道主义危机的应对变化》;黄超《框定战略与“保护的责任”规范扩散的动力》。本文主要关注保护的责任与人道主义干预的关系。都无法回避它与人道主义干预的关系。已有研究要么认为二者具有本质区别,典型地体现在:R2P为国际社会所接受,已经成为或正在成为国际规范(emerging norm),而人道主义干预则未被国际社会接受;②Yang Razali Kassim,The Geopolitics of Intervention:Asia and the Responsibility to Protect(Springer,2014),p.11。可参见Alex J.Bellamy,Sara E.Davies and Luke Glanville:The Responsi⁃bility to Protect and International Law(Martinus Nijhoff,2010);Angus Francis,Vesselin Popovski and Charles Sampford,Norms of Protection:Responsibility to Protect,Protection of Civilians and their Interaction,(United Nations University,2012);Alex J.Bellamy:“Responsibility to Protect or Trojan Horse?The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq”,Ethics&International Affairs,Vol.19,Issue 2,2005,pp.31-54;Theresa Reinold:Sovereignty and the Responsibility to Protect:the Power of Norms and the Norms of the Powerful(Routledge,2013);Sara.E.Davies,Luke Glanville ed。:Protecting the Displaced:Deepening the Responsibility to Protect(Nijhoff Publishers,2010);James Pattison:Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect:Who Should Intervene?(Oxford University Press,2010);邱昌情:《“保护的责任”与国际人权规范建构》,复旦大学博士论文,2014年等。要么认为二者是新瓶装旧酒的关系,即R2P仅仅是对人道主义干预的重新框定。该观点又可以更细致地被分为:支持R2P的规范化进程与不赞成R2P的规范化进程。支持R2P规范化进程的学者虽然秉持保护的责任仅仅是人道主义干预概念上的重新框定,二者具有本质一致性,但由于国际社会极力反对人道主义干预,因而开始最好不要提及两个概念的本质一致性,否则会阻碍R2P的推广与规范化进程。③例如加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)提出的一种观点,政治上最有用的是发明了讨论人道主义干预的新方式,将整个辩论从干预的权利转为责任,关注的焦点从干预的主体到需要支持的对象。使用保护的责任,而不是干预的权利,就能够与那些极力反对的行为体接触(engage)。换言之,行为体必须改变他们的措施,重新思考真正的问题。请参见Gareth Evans,“The Responsibility to Protect:from an Idea to an International Norm”,in Richard H.Cooper,Juliette Voinov Kohler ed。,Responsibility to Protect:the Global Moral Compact for the 21st Century,(Palgrave Macmillan,2009),p.19。不赞成R2P规范化进程的学者认为R2P与人道主义干预无异,会成为个别国家干预他国内政的借口。④可参见Liliana L.Jubilut:“Has the‘Responsibility to Protect’Been a Real Change in Human⁃itarian Intervention? An Analysis from the Crisis in Libya”,International Community Law Review,Vol.14,No.4,2012,pp.309-335;Aidan Hehir:The Responsibility to Protect:Rhetoric,Reality and the Future of Humanitarian Intervention(Palgrave Macmillan,2012);王琼:《国际法准则与“保护的责任”》,载《西亚非洲》2014年第2期,第95-113页;许蓓蕾:《从“失败国家”到“保护的责任”:国际干预对主权规范的挑战》,复旦大学硕士论文,2009年。

笔者认为R2P是人道主义干预的重新框定,二者具有本质一致性。这种一致性体现在理念与实践两个维度。从理念上看,二者均属于世界主义,主张“个人是道德关切的终极单元,有资格获得平等的关切,不管他们的民族身份和公民身份如何”。⑤【美】科克-肖·谭,杨通进译:《没有国界的正义:世界主义、民族主义与爱国主义》重庆出版社2014年版,第1页。从实践上看,R2P的成功执行实质上仍是国际社会强制性干预主权国家内政的问题。相同的问题决定了R2P与人道主义干预在实践中面临同样的障碍,主要表现为干预主体的纯粹私利导向和国际社会的“意愿不足”。R2P重新框定的效果及未能解决本质性的问题均可通过实践中的案例予以评判,尤其是利比亚与叙利亚的案例对比,强烈揭示了人道主义干预与R2P需要克服的根本困难仍在。作为一个原则,如果不需要付诸实践,则不会产生诸多争议。反之,通过实践,也可以审视原则本身是否发生真正变化。

事实上,支持重新框定说的学者,也多以利比亚、叙利亚为例论证自己的观点。⑥就利比亚问题与R2P之间的关系,学界并不存在一致的认识。大致的立场可以分为两类:一类认为利比亚是R2P的试金石,是R2P从语言到行动的第一次尝试,可参见Hugh Breakey,“The Responsibility to Protect:Game Change and Regime Change”,in Angus Francis,Vesselin Pop⁃ovski and Charles Sampford ed.,Norms of Protection:Responsibility to Protect,Protection of Civilians and their Interaction(United Nations Press,2013),p.31.;而另一类认为利比亚行动实质上违反了R2P(例如被视为R2P之父的加勒特·埃文斯(Gareth Evans)认为利比亚行动违反了R2P,理由如下:北约所领导的联盟中的一些成员对反叛者提供武器实质上违背了武器禁运的明确条款;在执行决议的全过程中,都没有认真对待实现一个真正和可持续的停火与相应的政治谈判进程;空袭针对的是逃跑的士兵,而他们并没有对平民的安全形成威胁;空袭针对一些在军事上并没有重要意义的地区;北约联盟在内战中几乎全部支持叛乱的一方。因而,无论在利比亚行动中,最开始追求何目标,政权变化迅速成为行动的主要目标。可参见Yang Razali Kassim,The Geopolitics of Intervention:Asia and the Responsibility to Protect(Springer,2014),p.5.在叙利亚问题上,一致的观点是该案例证明了R2P的支柱3在实践中不可行,可参见Luke Glanville:“Does R2P matter?In⁃terpreting the impact of a norm”,Cooperation and Conflict,Vol.51,No.2,2015,pp.1-16。既有研究虽然准确定位了利比亚与叙利亚是保护的责任的关键案例,但是分析中存在明显不足。首先,没有准确定位利比亚,主要是安理会1973号决议,与保护的责任的关系。⑦支持R2P是人道主义干预的重新框定在审视利比亚案例时,存在两种观点:一种观点认为,决议的通过是由于一系列必要的临时性因素的集合,这些因素与保护的责任要么无关,要么关联甚小。例如,卡扎菲政权释放出大规模暴力的明确威胁;卡扎菲缺少强大的盟友与坚强的后盾,以及阿拉伯联盟明确要求国际社会采取行动等。另一种观点认为,国家只会在能够服务于自身利益之时,才会进行干预以执行平民保护。干预利比亚的决定是因为区域的溢出效应,石油和黄金储备的前景(Luke Glanville:“Does R2P matter?Interpreting the impact of a norm”,Coopera⁃tion and Conflict,Vol.51,No.2,2015,pp.1-16。)这些观点都没有从文本本身审视安理会决议与保护的责任的关系;也未对保护的责任进行细分,以审视它的不同支柱与安理会决议的关系。其次,对叙利亚的分析局限在案例本身,缺乏分析的说服力与力度。⑧仅通过在叙利亚案例中,安理会未及时采取强制性措施说明保护的责任的失败是缺少说服力的。这一点可很容易被驳斥,通过否定叙利亚情形中存在R2P适用的四种罪行(战争罪、反人类罪、大屠杀与族裔清洗)即可。通过正负面案例之间的对比论证R2P在大规模人道主义灾难中无法成为国际社会行动的充分条件更能深化分析力度。关于叙利亚与保护的责任的相关文献可见Daniel Silander and Don Wallace ed。,International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Routledge,2015);Williams,Paul R.Williams,J.Trevor Ulbrick,Jonathan Worboys,“Preventing Mass Atrocity Crimes:the Responsibility to Protect and the Syria Crisis”,Case Western Reserve Journal of International Law;Vol.45 Issue 1/2,2012,p.473;As,S.van,Why not in Syria?‘R2P not the rule but the exception’,Master thesis,Leiden University,2013等。再次,已经存在的对利比亚与叙利亚的对比分析,也没有给出一个好的对比维度。⑨可参见Justin Morris:“Libya and Syria:R2P and the Spectre of the Swinging Pendulum”,In⁃ternational Affairs,Vol.89,No.5,2013,pp.1265-1283;Ramesh Thakur,“R2P after Libya and Syria:Engaging Emerging Powers”,Washington Quarterly,Vol.36,No.2,2013,pp.61-76;Kersavage,Kathryn,“The‘responsibility to protect’our answer to‘never again’? Libya,Syria and a critical analysis of R2P”,International Affairs Forum,Vol.5,No.1,2014,pp.23-41等。最后,西方的文献认为,保护的责任在叙利亚问题上的失败,源于中俄两国的否决权,他们没有看到中俄在利比亚与叙利亚投票背后的多重驱动力。

针对已有研究的不足,本文以利比亚与叙利亚为例,通过回答保护的责任能否促成安理会通过强制性干预决议,证明相较于人道主义干预,保护的责任并未实现质的突破。文章首先审视安理会1973号决议本身,探明保护的责任在推动该决议通过中的角色;随后以人道主义灾难程度、溢出效应和平民保护为变量,对比分析利比亚与叙利亚,揭示出二者与保护的责任的关系;最后分析促成利比亚与叙利亚局势差异的原因,即中俄政策决策背后的推动力。通过上述分析,本文最终指出,人道主义灾难程度并非是安理会通过决议的充分条件,仅仅诉诸于保护的责任,并不能促成国际社会的强制行动,因而相较于人道主义干预,R2P并非是质的飞跃,仅仅是重新框定。

二、利比亚危机与安理会1973号决议的规范性基础

利比亚战争的爆发是内外因素共同驱动的结果。战争爆发后,安理会于2011年2月26日与3月17日先后通过1970号决议与1973号决议。1970号决议中指出在利比亚发生的针对平民人口的大规模、有系统的攻击可构成危害人类罪。利比亚政府当局有责任对平民提供保护。国际社会将对利比亚实施武器禁运等。⑩S/RES/1970,http://www.un.org/zh/sc/documents/resolutions/2011.shtml。但相较于1970号决议,1973号决议受到国际社会更多关注。该决议促发的国际干预也被视为R2P影响力的证据。安理会1973号决议支持在利比亚建立禁飞区,认为“在阿拉伯利比亚民众国领空禁止一切飞行是保护平民以及保障运送人道主义援助的安全的一个重要因素,是促进利比亚境内停止敌对行动的一个果断步骤”。⑪S/RES/1973,http://www.un.org/zh/sc/documents/resolutions/2011.shtml。决议通过以后,以法国、英国、美国三国为主的联合部队于3月19日,对利比亚发起代号为“奥德赛黎明(Operation Odyssey Dawn)”的军事行动。

这次在利比亚的军事行动是联合国第一次违背当事国意志,对主权国家进行的军事干预。尽管安理会1973号决议的文本语言中没有正式诉诸R2P,但R2P的支持者声称这是保护的责任这一教义明显的胜利,并且有可能为关于人道主义危机的辩论开创一个先例。⑫Robert W.Murray,“Humanitarianism,Responsibility or Rationality? Evaluating Interven⁃tion as State Strategy”,in Aidan Hehir ed。,Libya,the Responsibility to Protect and the future of Hu⁃manitarian Intervention(Palgrave Macmillan,2013),p.28。尽管支持者如此言说,在安理会通过1973号决议之后,针对决议通过的合理性,形成一场辩论:一方是上述干预的支持者,认为这一使命对人道主义是绝对必要的,这一使命将是对R2P教义的检验;另一方则没有以人的安全为视角审视安理会的决策,而是认为该使命是出于稳定此区域的必要性。⑬Robert W.Murray,“Humanitarianism,Responsibility or Rationality? Evaluating Interven⁃tion as State Strategy”,p.15。当然,由于与其他国内冲突相较,2011年利比亚以及北非也并非极端不稳定,后一种观点具有疑问之处。但这种观点也促使人们思考安理会1973号决议是不是由于R2P的推动而通过?为了审视R2P是不是国际社会行动的真正推动力,需要返回到决议本身。

(一)1973号决议首次诉诸R2P支柱三?

如上文所述,决议本身并没有明确提及保护的责任一词。但如果通过保护的责任的三个支柱来审视该决议,那么的确会发现决议中强调了R2P的支柱一,即“重申利比亚当局有责任保护利比亚民众”。⑭2009年7月,潘基文发布《保护的责任实施报告》,指出了R2P的三个支柱。这三个支柱是:(1)每一个国家均有责任保护其人民免遭灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪之害;(2)国际社会有责任鼓励并帮助各国履行这一责任;(3)国际社会有责任使用适当的外交、人道主义和其他手段,保护人民免遭这些罪行之害,如果一个国家显然无法保护其人民,国际社会必须随时根据《联合国宪章》采取集体行动保护人民。请参见http://www.un.org/zh/index.html。但安理会决议中援引R2P的支柱一,1973号决议并非首例。安理会2006年1月27日通过的关于刚果(金)和布隆迪的1653号决议,也强调该区域中的政府应当承担起保护本国人民的主要责任。2006年8月31日通过的关于苏丹达尔富尔的1706号决议重新确认了WSO文件的138、139段,即保护的责任。安理会1970号决议,也指出利比亚当局具有保护平民的主要责任。⑮材料来源于Global Center for the Responsibility to Protect,对安理会与R2P有关的决议进行了全面、及时的总结,http://www.globalr2p.org/resources/335。由于R2P的支柱一实质上是嵌于主权规范中,并没有对国际秩序的基本架构提出任何挑战,诉诸支柱一实质上还是承认主权。因而,将安理会1973号决议看作是R2P取得突破性的成功并不十分合理。当然,也有学者指出,相较于先前提及R2P支柱一的安理会决议,1973号决议提出了设立“禁飞区”,这是R2P的突破,涉及到支柱三。但问题在于这是诉诸于R2P的支柱三,还是其他国际规范,例如《联合国宪章》第七章与《在武装冲突中保护平民》?

(二)《联合国宪章》第七章

虽然《联合国宪章》承认主权与不干涉内政,但实质上从一开始,《宪章》也为干涉预留了空间。《宪章》第三十九条规定,“安全理事会应断定任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为之是否存在,并应作成建议或抉择依第四十一条及第四十二条规定之办法,以维持或恢复国际和平及安全”。第四十二条规定,“安全理事会如认第四十一条所规定之办法为不足或已经证明为不足时,得采取必要之空海陆军行动,以维持或恢复国际和平及安全。此项行动得包括联合国会员国之空海陆军示威、封锁及其他军事举动”。⑯联合国官网:http://www.un.org/zh/sections/un-charter/chapter-vii/index.html。这种干预一国内部冲突的逻辑是,一旦国内冲突溢出成为地区与国际问题,不再纯粹是一国内政问题,即使予以干预,也没有违背当事国的主权。《宪章》第七章赋予安理会的这种权利先于R2P。在安理会1973号决议中,“认定阿拉伯利比亚民众国局势继续对国际和平与安全构成威胁,根据《联合国宪章》第七章采取行动……”。⑰S/RES/1973,http://www.un.org/zh/sc/documents/resolutions/2011.shtml。因此,从决议文本也可得出结论,《联合国宪章》第七章证成了1973号决议的通过。

(三)在武装冲突中保护平民(Protection of Civilians in Armed Conflicts,简称为PoC)

认为1973号决议支持R2P获得巨大成功的观点,给出的理由是该决议几乎全文提及平民保护,并授权设立“禁飞区”。但R2P支持者忽略了一个事实,即除了R2P,PoC也关注平民保护。PoC定义多样,权威的定义是由R2P全球中心所给,即在战时旨在保护平民安全、尊严与正直(integrity)的措施,根源于国际人道主义法律、难民法和人权法下的义务。⑱Andrew Garwood-Gowers,“Enhancing Protection of Civilians through‘Responsibility to Pro⁃tect’Preventive Action”,in Angus Francis,Vesselin Popovski and Charles Sampford ed。,Norms of Protection:Responsibility to Protect,Protection of Civilians and their Interaction(United Nations Press,2013),p.138。安理会1973号决议通过设立“禁飞区”的决定,但目的也在于在武装冲突中保护平民,并且强调各方的首要责任均是采取一切措施为平民提供保护。

如上所述,如果认为1973号决议诉诸了R2P的支柱一,那么该决议在R2P的发展进程中并没有什么特殊地位。R2P的支持者之所以认为该决议具有开创性作用,源于他们认为北约的行动实质上执行了支柱三,即国际社会针对国内人道主义灾难采取强制性应对。这种观点首先扭曲了R2P支柱三的原意。支柱三强调,在一国国内正在发生大规模人道主义灾难,即战争罪、族裔清洗、反人类罪和大屠杀,而当事国政府没有能力或不愿意为平民提供保护,国际社会通过安理会的授权,为了平民保护可以进行强制性干预。但反观当时利比亚的情形,在北约采取军事行动时,并没有清晰证据表明上述四种罪行正在利比亚境内发生。

虽然安理会1973号决议认为,“目前在阿拉伯利比亚民众国发生的针对平民人口的大规模、有系统的攻击可(may)构成危害人类罪”,⑲S/RES/1973,http://www.un.org/zh/sc/documents/resolutions/2011.shtml。但通过将危害人类罪的构成要件与利比亚实况相对比,就会质疑利比亚是否发生了大规模暴行。⑳危害人类罪的构成要件包括:武装冲突的情况,或其它形式的不稳定情况;严重侵犯国际法规定的人权或破坏国际人道主义法的记录;国家机构能力薄弱;动机或诱因;有制造暴行案的能力;缺乏缓和因素;纵容暴行罪的环境,或铺垫行动;触发因素;广泛的或系统的攻击任何公民群体的征兆;制定计划或政策以攻击任何公民群体的征兆。http://www.un.org/zh/preventgeno⁃cide/adviser/methodology.shtml。此外,反观利比亚,反对派拥有攻击型武器,并在安理会1973号决议通过之前就成立临时政权,这些都标志着利比亚内战的正式爆发。反对派属于内战中的当事方,因而能否将卡扎菲政权所针对的对象归结为平民存疑,更何况危害人类罪还需要大规模针对平民。此外,内战中伤及平民不可避免,如果认为卡扎菲政权伤及平民可构成危害人类罪,那么反对派和北约的军事行动也对平民构成了伤害。因而在利比亚战争中援引R2P的支柱三实质上不恰当。其次,如果利比亚的情形尚未构成R2P支柱三的适用对象,那么北约的强制性行动实质上就是扭曲了R2P。如此,就同人道主义干预的命运一样,由于实践中的扭曲和未能及时更正,R2P有重走人道主义干预“堕落之路”的可能。

北约的行动不仅扭曲了R2P的适用范围,它也不符合决议本身。通读1973号决议全文,它延续1970号决议的主旨,即在武装冲突中保护平民,说明安理会行动的主要规范性基础是在武装冲突中保护平民,而不是保护的责任的原则。㉑Amdrew Garwood-Gowers,“The Responsibility to Protect and the Arab Spring:Libya as the Exception,Syria as the Norm?”,University of New South Wales Law Journal,Vol.36,No.2,2013,pp.594-618。在某种意义上而言,PoC的适用范围比R2P更广泛,后者仅仅适用于四种罪行,而前者则适用于一切武装冲突中。从这个意义上而言,安理会1973号决议的规范基础明显是PoC。因为上述的R2P与PoC之间的相似性和密切联系,如果安理会强调的是R2P的支柱三,它需要用更清晰的语言谈及国际社会的强制性干预行动,而不仅仅只谈在武装冲突中保护平民。

综上所述,安理会1973号决议诉诸和体现了保护的责任支柱一、《联合国宪章》第七章与PoC规范,而非R2P的支柱三。北约的行动虽有安理会授权,但明显超出了保护平民的目的,恣意扩大了授权行动的范围与目的。对于安理会是否赋予了北约如此行动的权威,实质上存有质疑。首先,就行动范围而言,决议仅仅授权建立禁飞区,但北约的行动却扩展到对政府占领区域的空袭,和向反对派空投武器。其次,就行动目的而言,北约的军事行动一方面没有严格遵守平民保护,将目标扩大到颠覆卡扎菲政权。1973号决议开篇立即提出不仅利比亚当局,而且武装冲突中的各方均有责任确保平民的安全,设立禁飞区的目的也在此,但北约军事行动却给平民造成新的伤害。另一方面,1973号决议,实质上也督促冲突各方实现停火,而北约在行动的过程中完全忽略了印度和巴西提出的1973号决议的“双轨”性质,即尝试实现停火。北约领导人所采取的行动阻碍了此决议原旨在保护平民的努力。这些均使人们质疑北约决定的正确性、时间节点与权威,并进而怀疑北约的行动是基于政治利益,而非保护平民。㉒Hugh Breakey,“The Responsibility to Protect:Game Change and Regime Change”,in An⁃gus Francis,Vesselin Popovski and Charles Sampford ed。,Norms of Protection:Responsibility to Pro⁃tect,Protection of Civilians and their Interaction(United Nations Press,2013),p.31。

支持R2P是人道主义干预重新框定的学者虽然指出利比亚并不意味着R2P的胜利,但给出的理由是北约追求政权颠覆扭曲了R2P的原意,他们未对决议本身进行审视。通过上述对安理会1973号决议的分析可见,利比亚案例中诉诸了R2P的支柱一,但揭示了R2P支柱三概念上的脆弱性与不可执行性。R2P是人道主义干预的重新框定表现在支柱三仍然未成为安理会决议的规范性基础。这说明了R2P并没有如其追随者所鼓吹的那样,在本质方面,已经实现从言辞到实践的转变。R2P虽通过言辞上的重新框定可以获得国际社会的接受,但一旦经实践检验,它与人道主义干预的本质一致性立刻显露。叙利亚问题再次证明了R2P支柱三在实践中不可被执行,说明了安理会围绕着何时以及如何对应对人道主义危机存在严重分歧。

三、人道主义灾难、溢出效应与平民保护:利比亚与叙利亚的对比分析

叙利亚战争持续时间长,波及范围广,产生了严重的后果。从人道主义灾难程度、溢出效应和平民保护三个维度分析,与利比亚危机相比,叙利亚危机都有过之而无不及。首先,就人道主义灾难而言,叙利亚内战的过程中也伴随着大规模的侵犯人权事件和大规模的人道主义灾难。联合国人权理事会于2011年8月授权成立叙利亚问题独立国际调查委员会,旨在调查自叙利亚冲突爆发以来叙利亚境内的侵犯人权行为。该委员会自2011年11月至2015年2月向人权理事会总共提交九份报告,揭示出了叙利亚境内正在发生的大规模人道主义灾难,甚至指出了叙利亚境内有“反人类罪”与“战争罪”发生。㉓联合国人权高级专员办事处:http://www.ohchr.org/CH/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ Documentation.aspx。而且在叙利亚的境内,政府也无法提供这种保护,这显然符合R2P的适用情形。

其次,从溢出效应来看,叙利亚战争从一开始就不是单纯的内战问题,它牵一发而动全身,区域与体系大国卷入,产生了严重的溢出效应:(1)恐怖主义的盛行与恐怖行为的输出。“伊斯兰国”从全球招募参加“圣战”的人员,对他们加以培训后,让他们再返回原处,策划恐怖事件,波及多国。(2)叙利亚冲突也向外输出了大批难民。难民潮的主要目的地是西欧。㉔难民来源、行动路线以及目的地,请参加Business Insider:http://www.businessinsider.com/ map-of-europe-refugee-crisis-2015-9。虽然到达欧洲的难民还包括利比亚、伊拉克等国,但主要以叙利亚为主。欧洲国家没有足够的物质、基础设施等对难民危机做出充分应对。除去福利问题,难民基本上来自伊斯兰国家,与当地基督教文化具有差异,亦可能成为冲突的因素。

最后,从平民保护来看,截至目前,叙利亚战争已持续五年,导致26000人死亡。根据联合国人道主义事务协调办公室(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs,简称为OCHA)的报告,到2016年2月,叙利亚战争已经产生4600,000难民和至少6600,000内部流离失所的人。㉕联合国人道主义事务协调办公室:http://www.unocha.org/syria。OCHA指出,叙利亚当前面临着全世界最严重的流离失所(displacement)问题。自从2011年叙利亚冲突爆发后,叙利亚人民的平均寿命降低超过20年,学校的出勤率降低了一半以上,超过2000,000的儿童处于失学中。自2011年以来,叙利亚的经济萎缩了40%,导致大部分叙利亚人民失去生计。

综上所述,就人道主义灾难而言,如果以战争罪、反人类罪、族裔清洗和大屠杀为指标,那么在利比亚的案例中,安理会的决议是利比亚情势可能(may)构成反人类罪;而在叙利亚的案例中,联合国人权理事会提交的报告则指出,反人类罪和战争罪正在叙利亚上演。从地区影响来说,在安理会出台决议和北约开始军事行动之时,利比亚冲突如果具有溢出效应,那也是在“阿拉伯之春”的背景下对周围国家的扩散。但叙利亚危机不同,不仅以教派、族群等为纽带将区域小国、大国卷入其中,而且还通过恐怖主义、难民等机制影响到全球的和平与稳定。从保护平民的需求来看,叙利亚危机共产生了四百六十万难民,而2011年利比亚冲突产生的难民是4384人。㉖《国际安全研究开源大数据·全球难民统计(2009-2014)》,载《国际安全研究》2016年第1期,第152-160页。叙利亚危机无论是从R2P适用的罪行,或是以《联合国宪章》第七章,或是以PoC为视角进行审视,相较于利比亚,它都更需要国际社会及时迅速的应对。因而,叙利亚是可以用来检验R2P支柱三更好的案例。虽然叙利亚冲突本身有国际社会许多国家的身影,但这些应对却不同于R2P支柱三,因为后者明确要求获得安理会授权。通过两个案例之间的对比,理论上的预期应该是安理会出于人道主义关切,无论是诉诸R2P还是以PoC为证成,或是援引《联合国宪章》第七章,应当迅速通过决议,那么实际情况又是如何呢?

相较于安理会在利比亚问题上迅速通过1973号决议,国际社会,尤其是五常却迟迟不能在叙利亚问题上达成妥协与一致。叙利亚内战自2011年3月爆发,安理会通过的首份关于叙利亚问题的决议草案却是在2013年9月28日,且首份决议针对的消除叙利亚的化学武器问题,并不像安理会1973号决议全文关注平民保护。此外,该决议也不涉及国际社会为了平民保护,做出及时应对的条款。虽然在没有安理会授权的情形下,各国在叙利亚境内也采取了军事行动。但问题的关键在于,为什么在利比亚案例中,安理会可以授权,但在叙利亚问题上,安理会却无法达成一致?

四、对影响中俄决策因素的分析

以人道主义灾难程度、溢出效应和平民保护三个变量为指标,叙利亚危机更需要国际社会采取强制性行动,但实际局势恰恰相反。安理会是否可以通过强制性决议取决于五常是否能够达成妥协,而在利比亚与叙利亚案例中,中俄的立场尤为关键。中俄在利比亚危机中弃权,而在叙利亚危机中却联手四次否决相关提议。影响中俄决策的因素包括人道主义关切、利比亚/叙利亚国内冲突状况、国家利益、区域组织的立场以及对西方国家实际行动的担忧。

(一)人道主义关切

人道主义关切虽然可以影响中俄的决定,但却不是促成安理会授权的充分条件。利比亚与叙利亚的对比表明,即使R2P是安理会1973号决议通过的理由(justification),它也无法成为国际社会应对大规模人道主义灾难的充分条件。关于利比亚的案例分析表明,R2P甚至有可能并非是安理会1973号决议通过的合理性之一。争议主要还是围绕在R2P的支柱三,支柱一强调当事国承担主要的保护责任经常为安理会决议所提及。如果R2P的支柱三无法促成国际社会行动,意味着单纯出于人道主义动机,几乎无法将R2P的支柱三从言辞转化为行动。在《联合国宪章》之下,安理会承担国际和平与安全的主要责任。安理会可以做出强制性决定,并且约束所有成员国,但安理会的关键问题是五常一直根据自己国家利益做出决策,很少有证据说明道德压力是有效的。这意味着对一国内部人道主义危机的应对将一直是国家利益和人道主义需求形成重合的产物。㉗Aidan Hehir,“The Responsibility to Protect as the Apotheosis of Liberal Teleology”,in Aid⁃an Hehir Robert Murray ed.,Libya,the Responsibility to Protect and the Future of Humanitarian Inter⁃vention(Palgrave Macmillan,2013),pp.52-53.

(二)国内冲突概况

就国内冲突状况而言,虽然国内冲突及人道主义灾难程度并不能成为促成安理会授权的充分条件,但国内冲突中有一点影响到授权的决策,即自我-他者区分是否清晰明显。这里的“自我”是尊重人权、民主的一方,通常表现为无辜的受害者,而“他者”则是违反规则,施加伤害的一方。在利比亚冲突中,阿拉伯世界、欧洲与美国倾向于将利比亚动乱看作是突尼斯动乱的版本,是利比亚人民反对专制政府,争取民主的运动。撒哈拉以南的非洲认为卡扎菲与反对派之间的斗争是乍得内战的变种,易产生溢出效应。非洲领导人认为卡扎菲反复无常、以自我为中心,经常表现出进攻性与侵略性。㉘Alex de Waal,“‘My Fears,Alas,Were Not Unfounded’:Africa's Responses to the Libya Conflict”,in Aidan Hehir Robert Murray ed.,Libya,the Responsibility to Protect and the Future of Hu⁃manitarian Intervention(Palgrave Macmillan,2013),pp.60-64.这主要与卡扎菲长期给国际社会留下的印象相关。在利比亚内战爆发之时,卡扎菲为其他非洲领导人所憎恶,既不受到尊重,也不被信任。㉙Alex de Waal,“‘My Fears,Alas,Were Not Unfounded’:Africa's Responses to the Libya Conflict”,pp.60-64.因而,国际社会在利比亚冲突中更加容易同情反对派,站到卡扎菲的对立面或至少没有争取保留卡扎菲政权。

但叙利亚冲突的情形截然不同,并不能简单地将阿萨德政府或者反对派看作是无辜的受害者。在对平民造成伤害的程度上,也很难做出黑白二分,叙利亚冲突中的各方要么针对彼此,要么针对平民都有侵犯人权的行为。㉚John Janzekovic,“Organization for the Prohibition of Chemical Weapons”,in Daniel Silander and Don Wallace ed.,International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Routledge,2015),p.73.最明显的例子就是化学武器的使用。联合国化学武器真相调查小组虽在叙利亚展开调查,但授权的调查是在叙利亚是否有化学武器被使用,而不是明确谁使用了化学武器。㉛此外,叙利亚反对派内部派别众多,并不能用同一声音说话,㉜叙利亚反对派的详细信息可参见,《叙利亚反对派都有谁》,新华网,2016年2月1日. http://news.xinhuanet.com/world/2016-02/01/c_128690816.htm.且各自拥有不同主张、坚持不同斗争方式、与政府和战态度不一致等。在利比亚危机中,西方国家在利比亚国内可以找到一个明确的支持对象,即利比亚全国过渡委员会;但叙利亚情形截然不同,反对派林立,且相互之间多有矛盾和摩擦,西方国家无法确定明确的支持对象和反对对象,因为支持反对派的任何一个派别都可能打开潘多拉魔盒,招致意想不到的后果。㉝Stephen Marr,“Contextualizing Conflict:Trends and Challenges in the Syrian Civil War”,in Daniel Silander and Don Wallace ed.,International Organizations and the Implementation of the Respon⁃sibility to Protect(Routledge,2015),pp.45-46.

(三)国家利益

首先,就中国的国家利益而言,中国在利比亚、叙利亚的直接利益有限。据中国商务部统计,2010年中国与叙利亚贸易额仅为24.8亿美元,对叙利亚非金融类直接投资存量为1681万美元;2010年中国企业在叙累积承包工程合同额为18.2亿美元,累积签订劳务合同额为482万美元;在叙利亚的中资企业不超过30家;中国未从叙利亚进口石油。㉞《叙利亚问题的中国利益》,财新网,2012年8月17日.http://opinion.caixin.com/2012-08-17/100425606.html?NOJP.在贸易方面,2010年中国与利比亚贸易额65.7605亿美元,仅占中国进出口贸易总额的0.22%,且利比亚对华出口原油比例远远高于利比亚原油在中国石油进口中所占比例。在工程承包方面,2009年中国企业在利比亚新签工程承包合同金额为58.3992亿美元,完成营业额19.1251亿美元,在当年中国对外承包工程新签合同金额(1262.0961亿美元)中占4.6%,在完成营业额(777.0611亿美元)中占2.5%。在直接投资方面,2009年年末,中国在利比亚直接投资存量4269万美元,占当年末官方统计对外直接投资存量(2457.5538亿美元)的0.02%,在非洲各国中直接投资存量中排名第31位,而且大多数是承包工程的项目公司。中国三大石油公司在利比亚的业务不是取得油田投资开发合同,而是提供勘探等服务,以及进口原油。㉟梅新育:《利比亚仍将有求于中国》,环球网,2011年9月2日.http://opinion.huanqiu.com/ 1152/2011-09/1969368.html.影响中国决策的利益考量还存在非经济因素,例如利比亚内部有苏丹政府的反对派,而中国多次的外交努力则是希望维持苏丹的和平与稳定。总体上就中国而言,对利比亚、叙利亚问题的态度需要权衡的主要是间接利益,即在不干涉他国内政和负责任的大国形象之间做出平衡。

其次,就俄罗斯的国家利益而言:首先在叙利亚问题上,一方面,俄罗斯把叙利亚视为近邻,一直是中东地区重要的战略盟友,是俄罗斯通向印度洋和地中海的通道;另一方面,俄罗斯在叙利亚的地中海沿岸有多处海军基地,普京不会轻易将俄在本地区的地缘政治和战略利益拱手相让。㊱《叙利亚不是利比亚》,杭州日报网,2011年12月11日.http://hzdaily.hangzhou.com.cn/ dskb/html/2011-12/11/content_1186505.htm.民族宗教因素也影响俄罗斯的叙利亚政策。俄罗斯防范中东的伊斯兰教传播到北部高加索和乌拉尔河区域,认为伊斯兰原教旨主义是最大的威胁。俄罗斯还担心若不能稳定叙利亚内乱的形势,有可能波及乌克兰,使乌也滑入类似于中东的内乱局势。㊲崔小西:《俄罗斯应对叙利亚危机的政策分析》,载《阿拉伯世界研究》2014年第2期,第31-41页。除了地缘战略利益,经济利益也影响到俄罗斯的叙利亚政策。2010年俄罗斯向叙利亚的出口达到110亿美元,投资超过200亿美元。2013年12月,俄罗斯天然气石油集团与叙利亚当局签署了叙利亚地中海沿岸石油及天然气勘探、钻进及开采协议,协议有效期25年。此外,俄罗斯在叙利亚的军火合同总额达200亿美元。㊳崔小西:《俄罗斯应对叙利亚危机的政策分析》载《阿拉伯世界研究》2014年第2期,第31-41页。综合地缘战略、政治、经济、宗教等多方利益考虑,俄罗斯在叙利亚坚决不让利比亚情势重演,甚至不惜自己军事介入,以约束美国和西方国家的政策与行动。

相较于叙利亚,俄罗斯在利比亚受损的是经济利益,而非战略安全利益。据俄媒体报道,受利比亚动乱局势影响,俄在利经济利益可能受到很大损失。俄经济发展部官员表示利比亚欠俄罗斯债务达45亿美元,2008年普京总统访问利比亚期间,双方达成利方与俄方签署等额合同并执行完毕时将全部免除利债务。俄国防出口公司与利比亚签署的武器出口合同额近20亿美元,还拟与利比亚签署18亿美元的合同。俄国家铁路公司在建设苏尔特—班加西铁路,总额达22亿欧元。此外,俄天然气工业公司、鞑靼石油公司、技术工业出口公司在利都有合作项目,均受到不同程度损失。㊴中华人民共和国驻俄罗斯联邦大使馆经济商务参赞处:http://ru.mofcom.gov.cn/aarticle/ jmxw/201103/20110307434471.html.俄罗斯在利比亚的经济利益使得在利比亚冲突爆发之初,俄方并未断绝与利比亚的外交关系,而是在谴责西方采取军事行动的同时,督促卡扎菲遵守联合国的相关决议,同时试图在利比亚冲突双方进行斡旋。在安理会通过1973号决议之后,普京公开宣称,“联合国授权对利比亚采取军事行动的1973号决议就像是‘欧洲中世纪十字军东征的号令’,并严厉批评美欧等国对利比亚诉诸武力。”㊵黄雨果:《俄罗斯为何对利比亚“变脸”》,载《学习月刊》2011年第7期,第41-42页。但5月27日俄罗斯总统梅德韦杰夫在参加G8峰会时又宣称,卡扎菲政权已失去合法性,必须下台,不管对利比亚,还是对利比亚人民都有好处,且一旦卡扎菲流亡,俄罗斯不会为他提供庇护。㊶《梅德韦杰夫表示俄罗斯愿意调解利比亚危机》,新华网,2011年5月28日。http://news. xinhuanet.com/2011-05/28/c_121468755.htm。俄罗斯立场转变迅速,且前后差异较大。这种转变是基于利益权衡之后的理性选择。㊷详见黄雨果:《俄罗斯为何对利比亚“变脸”》,第41-42页。对国家利益的分析清晰地呈现了主导中俄,尤其是俄罗斯做出决策的是自身的利益。这从侧面反映了上述观点,即人道主义干预只有在国家利益所需之处才会发生。

(四)区域组织

中国在解决地区问题上尊重区域组织的意见。这一点在利比亚问题上得到充分显现。中国的立场与非盟具有相似性。俄罗斯驻华大使拉佐夫也曾表示,俄罗斯在利比亚问题上的立场是通过各方支持,尽快停止暴力和平民伤亡。俄方呼吁联合国和非盟在和平解决利比亚问题上起主导作用。㊸《俄驻华大使:联合国与非盟应在利问题上起主导作用》,中新网,2011年6月10日。http://www.chinanews.com/gj/2011/06-10/3104331.shtml。俄罗斯总统非洲事务特使马尔格洛夫也曾于2011年7月20日表示,只有在联合国和非盟参与下利比亚问题才能得到和平解决,在联合国和非盟调解下进行磋商是停止利比亚冲突及推动和谈的最佳途径。㊹《俄官员说利比亚问题只有在联合国和非盟参与下才能和平解决》,新华网,2011年7月21日。http://news.xinhuanet.com/2011-07/21/c_121697484.htm。

非盟处理问题的指导原则是2000年的《洛美宣言》中关于违宪的政府更迭和2002年的《非盟宪章》中禁止政府的违宪变化。非盟关于利比亚危机的首次讨论是2月23日的和平与安全委员会(Peace and Security Council,PSC)会议,集中关注利比亚官方对游行示威的镇压以及卡扎菲对反对派的威胁。随着游行示威演变为内战,非盟并不想让危机的解决完全依赖大陆外国家,在随后3月10号的PSC会议,非盟发布了一个宣言,随后加以发展,成为非盟解决利比亚危机的五点路线图,即保护平民和结束敌对行动;保障受影响的人群接受人道主义援助;启动不同政党之间的对话,朝着结束危机的方向努力;设立一个有广泛代表性的过渡期;启动必要的政治改革,满足利比亚人民的诉求。㊺《非盟坚持其政治解决利比亚危机的路线图计划》,新华网,2011年5月7日。http://news. xinhuanet.com/world/2011-05/07/c_121388769.htm。在3月10日的PSC会议上,各国也意识到有效的行动需要成员国高层的介入,因而建立一个高级别特设委员会(ad hoc high-level committee),由毛利塔利亚、刚果共和国、马里、南非与乌干达的总统组成,希望该委员会的影响力能够促成利比亚问题的谈判解决,以及号召国际共同体支持非盟的努力,任务是寻求外交解决冲突。㊻Theresa Reinold,“Africa’s Emerging Regional Security Culture and the Intervention in Lib⁃ya”,in Aidan Hehir Robert Murray ed.,Libya,the Responsibility to Protect and the Future of Humani⁃tarian Intervention(Palgrave Macmillan,2013),p.100在利比亚问题之初,中国弃权,安理会的三个非洲国家加蓬、尼日利亚与南非都支持,随后中国和非盟都认为北约对安理会1973号决议做了过度阐释。非洲国家反对单边与过度解释安理会决议,担忧安理会成员国根据一己之愿,阐释协议,以追求特定议事日程,以后非洲可能存有遭遇外部干预的风险。㊼Alex de Waal,“‘My Fears,Alas,Were Not Unfounded’:Africa’s Responses to the Libya Conflict”,p.67.在4月26日,非盟呼吁北约停止军事行动,拒绝北约让卡扎菲下台的主张,认为应当由利比亚选择自己的领导人,国际社会行为体不应当在利比亚国内冲突中选边站,或者做出使问题复杂化的举动。㊽Aidan Hehir,Robert Murray ed.,Libya,the Responsibility to Protect and the Future of Hu⁃manitarian Intervention(Palgrave Macmillan,2013),p.6.

在叙利亚问题上,中国中东问题特使吴思科在接受《杭州日报》采访时说道,“10月底,我访问叙利亚,基调就是鼓励叙利亚要积极响应阿盟的倡议。阿盟是中东地区重要的组织,而叙利亚是阿盟成员国,(虽然目前叙利亚被阿盟暂停成员国资格),在阿盟框架内解决问题,是一个很好的方式。”㊾《叙利亚不是利比亚》,杭州日报网,2011年12月11日.http://hzdaily.hangzhou.com.cn/ dskb/html/2011-12/11/content_1186505.htm虽然在叙利亚问题上,中国明确表态充分尊重区域组织的立场,但与非盟等在利比亚问题上的一致立场不同,在叙利亚问题上,区域组织的态度十分复杂、内部充满分歧。

与叙利亚问题相关的区域组织包括伊斯兰合作组织(Organization of Islamic Cooperation,OIC)、阿拉伯国家联盟(League of Arab States,LAS),海湾合作组织(Gulf Cooperation Council,GCC)。首先就伊斯兰合作组织而言,该组织57个成员国遍布四大洲,坚定地遵守国家主权和不干预成员国内政原则。但在利比亚问题上,OIC对不干预内政原则有所妥协,主要源于利比亚在组织内部缺少强大的盟友支持,卡扎菲的国际孤立地位以及军事干预成功的可能性非常大。因而,OIC很早就呼吁在利比亚采取行动,要求安理会履行保护平民的责任。但北约行动之后,组织内的一些成员国宣称北约超越授权,攻击卡扎菲的力量。在叙利亚问题上,该组织的立场有很大分歧,在内战期间谴责反对派和政府军的暴力,呼吁谈判和达成政治和解,尊重叙利亚的主权和领土完整。叙利亚由于与一些邻国关系较好,且在组织内部有强大的伙伴——伊朗,以及成员国对干预成功的可能性存有不同的评估,因而OIC从来没有提倡军事干预叙利亚。此外,西方国家军事干预利比亚也使得成员国担忧西方国家合法化对他国内政的干预。OIC没有要求成员国对叙利亚施加制裁,也未承认叙利亚反对派中的全国联盟作为叙利亚人民的合法代表,只是于2012年8月终止叙利亚的成员国身份。总体而言,OIC对叙利亚问题更加谨慎,未发表公开宣言呼吁阿萨德下台或军事干预。虽然组织对叙利亚的暴力冲突进行谴责,但由于成员国利益相互冲突、组织的制度脆弱等因素,始终拒绝执行R2P的支柱三。㊿Melinda Negron-Gonzales,“Organization of Islamic Cooperation”,in Daniel Silander and Don Wallace ed.,International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Routledge,2015),pp.99-103.

其次,阿盟有22个成员国,在政治、种族和宗教方面差异较大。组织内部的差异使其缺乏能力在外交与军事上做出明确的政治决策。51Alan Patterson and Craig McLean,“League of Arab States”,in Daniel Silander and Don Wal⁃lace ed.,International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Rout⁃ledge,2015),p.110.利比亚内战之初,阿盟率先呼吁设立禁飞区。阿盟关于利比亚的决定赋予了北约干预道义上的理由,也说明了当阿盟成员国偏好一致时,才会采取行动。但在对叙问题上,阿盟内部分歧难以消弭,一方面,海合会国家出于教派和地缘政治考虑,一心推倒叙政权。卡塔尔、沙特等国不断要求将叙问题提交联合国,径自撤回驻叙使节和本国的阿盟观察团成员;另一方面,非海合会国家以沉默居多,在2011年11月底阿盟对叙制裁进行表决,叙邻国黎巴嫩、伊拉克均投反对票,约旦亦持保留态度。52《阿盟在叙利亚问题上内部争议加大》,新华网,2012年2月20日.http://news.xinhuanet. com/world/2012-02/20/c_111542358.htm.虽然从表面来看,阿盟呼吁国际共同体在叙利亚采取行动,明确指出阿萨德政权对暴力和化学武器承担主要责任。但组织中两个最强大的国家埃及和沙特关于如何最好地解决危机存有分歧。埃及强调应当依靠叙利亚内部势力解决危机,沙特更偏好军事干预,尤其是试图劝服美国和借美国之力将阿萨德驱赶下台。沙特还公开财政支持叙利亚反对派,强调抵消伊朗的区域影响力等。53Alan Patterson and Craig McLean,“League of Arab States”,in Daniel Silander and Don Wal⁃lace ed.,International Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Rout⁃ledge,2015),pp.119.因而,尽管中国呼吁在阿盟框架内解决叙利亚问题,但问题在于阿盟本身具有分歧,自相矛盾,中国也不能仅仅只看到沙特的态度,而忽略另一方的立场。

最后,虽然叙利亚并非是海合会的成员国,但该组织在叙利亚问题上也扮演了积极的角色。海合会最初呼吁政治改革,以及叙利亚政权与反政府势力进行谈判,重组政治以及市民社会体系。海合会成员国与叙利亚进行了多次外交谈话,并且对叙利亚政权提供了有条件的经济援助以促成其政治改革。但随后,海合会成员国放弃外交努力,呼吁对政权施加更大的政治压力。海合会六个成员国表明对阿萨德政权立场一致,且随后试图在阿盟框架内获得支持,承认了反对派中的全国联盟为叙利亚的合法代表。除了协调组织立场以及寻求阿盟框架内的支持,海合会还试图在安理会活动,呼吁军事干预,认为安理会有道德和法律义务进行干预。总体而言,海合会对阿萨德政权态度强硬,一致要求移除阿萨德的权力,武装和经济支持叙利亚内部的反对派,指责伊朗和其他区域国家支持阿萨德。54Daniel Silander,“Gulf Cooperation Council”,in Daniel Silander and Don Wallace ed.,Inter⁃national Organizations and the Implementation of the Responsibility to Protect(Routledge,2015),pp.129-131.但叙利亚问题也在海合会内部造成分裂。沙特与卡塔尔军事援助叙利亚境内的反对派,阿联酋、阿曼和科威特则不那么关注政权变化。55Daniel Silander,“Gulf Cooperation Council”,pp.133.

中俄,尤其是中国在解决区域问题上尊重区域组织的意见,呼吁区域组织和联合国一道发挥主导作用,但问题在于只有区域组织能够统一立场,才有可能在危机应对中发挥作用,但如若自相矛盾,立场不一致,那么对问题的解决仍然是无济于事。

(五)对西方国家行动的担忧

尽管北约在利比亚的干预被用来证明伦理道德考虑在西方外交中占有重要位置,有证据表明人权保护并非是西方支持反对派的必要条件。对比西方对利比亚和巴林的态度就表明了一个主导西方决策的现实主义思维。继突尼斯、埃及之后,巴林也发生了游行示威活动。在海湾阿拉伯国家合作委员会的支持下,来自沙特的1000名士兵和阿联酋的500名警察进驻巴林,帮助逊尼派镇压示威群众,平息由反政府示威引发的暴力冲突。56《关注北非局势》,联合国官网,http://www.un.org/zh/focus/northafrica/bahrain.shtml.

国际危机组织(International Crisis Group)将巴林描述为“惩罚运动(campaign of retribution)”,ICG注意到美国对暴力的批评相对温和,主要是姑息沙特皇室。由此可见,西方对“阿拉伯之春”的应对立场并不一致。欧洲在阿拉伯世界的利益是双重的,即抑制迁移的人群和获得大量油田的安全渠道。这些利益相较于人权,更能主宰欧洲国家的政策。57Aidan Hehir,Robert Murray ed.,Libya,the Responsibility to Protect and the Future of Hu⁃manitarian Intervention,pp.5-6.相较巴林,利比亚遭遇截然不同的待遇。北约行动虽以保护人权为名,但背后主导因素仍然是利益权衡:首先,卡扎菲长期的反帝反殖民活动使其成为西方国家敌视的对象;其次,卡扎菲执政之初,将石油收归国有,实行经济自治等触碰了西方资本家的利益;再次,利比亚拥有丰富的石油、天然气等碳氢化合物资源为西方所垂涎;最后,亚欧一些新兴国家因素也成为西方对利比亚动武的原因,因为“这些国家近年来与利比亚政府签订了大额经济协议,在利比亚拥有广泛的投资项目和能源领域的密切合作。西方当前打击利比亚,自然会对这些新兴国家产生影响,使其遭到重大损失,遏制国内经济的增长。更为关键的是,西方利用强大的军事和政治力量在利比亚布局,既能有效阻止新兴国家对非洲的渗透和施加影响,也可以阻断其从利比亚获得石油供应”。58钟实编译:《西方为什么要打击利比亚》,载《党建》2011年第6期,第62-63页.

那么北约对利比亚的干预是否获得成功?仅仅从短期和军事视角来看,西方国家似乎取得成功,因为干预实现了他们追求的目标,即移除卡扎菲政权。但同时,不容忽略的是干预和大规模武器的可获性反而为利比亚国内冲突暴力火上浇油,在很大程度上还造成邻国动乱。从长期来看,对利比亚的军事干预均带来极大破坏性后果:

首先,从经济上来看,2010年,利比亚GDP为974.3亿美元,同比增长2.5%,人均GDP为14100美元。2011年比亚GDP下滑较大,仅为379.7亿美元。2012年,利比亚进出口贸易基本恢复正常,GDP为817亿美元,人均GDP为12700美元。然而,自2013年8月份起,民兵武装、石油设施卫队、部落占领封锁油田港口,导致利比亚下半年石油产量锐减,实际缩水约150亿美元。2014年6月23日,在推迟半年多后,利比亚国民议会通过了利比亚临时政府2014年财政预算。该预算是按照日产原油80万桶,100美元/桶的价格制定的。2014年利比亚财政预算为560亿利第,约合448亿美元,较2013年的668亿利第减少16%;财政赤字100亿利第,比上一年减少50亿利第,跌幅33%;利比亚2014年国内生产总值将比上一年减少8%。此外,2014年5月,利比亚退休将领以清除恐怖分子为名在东部地区发动“尊严”行动,与伊斯兰民兵武装发生激烈冲突。随着冲突加剧,包括中国、土耳其等国在内的建筑公司员工已撤离利比亚;菲律宾、阿尔及利亚、突尼斯都已对其侨民发出警告,要求其立即离开利比亚。总之,利比亚的经济发展仍没有恢复到内战之前。59中华人民共和国驻利比亚大使馆经济商务参赞处:http://ly.mofcom.gov.cn/article/ztdy/ 201407/20140700660249.shtml.

其次,从政治形势来看,时隔多年之后,动乱形势非但没有缓和,而呈加剧之势。利比亚的政治状况被概况为:“一个国家,两个政权,三股武装力量。两个政权一个是以图卜鲁格为基地的世俗派政权,另一个是以的黎波里为基地的伊斯兰政权。三股武装力量分别是属于世俗派政权的‘尊严行动’,伊斯兰政权的‘利比亚黎明’,以及以‘伊斯兰国’、‘基地’组织和‘安萨尔旅’为代表的恐怖与极端组织。”60唐见端:《利比亚为何成极端势力新温床》,载《文汇报》2015年12月23日.此外,利比亚各种武装组织林立,据中国驻利比亚经商处统计,主要武装组织包括:利比亚政府军、利比亚革命者行动局、国家安全局、反犯罪组织、石油设施卫队、利比亚国民军、利比亚之盾、津坦革命军事委员会、雷电部队、2.17革命旅、安萨尔旅。61中华人民共和国驻利比亚大使馆经济商务参赞处:http://ly.mofcom.gov.cn/article/ztdy/ 201407/20140700669547.shtml.

最后,利比亚动乱的政治形势成为恐怖主义的新温床。2014年夏天,在突袭伊拉克并占领大片地区的同时,ISIL(Islamic State of Iraq and the Levant:伊拉克和黎凡特伊斯兰国)开始挺进利比亚。到2015年底,“伊斯兰国”已在利比亚的7个沿海城镇组建了武装组织。2015年9月底,俄罗斯也在叙利亚境内开启反恐空袭,在俄罗斯与美国的双重打击下,ISIL开始进一步向利比亚转移,因为利比亚混乱无序,暴力乃是家常骗饭;利比亚盛产石油,控制石油能够获得财源;距离欧洲近,易对欧洲进行袭击;地处非洲大陆,容易招募恐怖分子,例如马里和索马里等国的恐怖分子。62唐见端:《利比亚为何成极端势力新温床》,载《文汇报》2015年12月23日.利比亚至今无法形成统一政府,一直处于政治僵局,使得ISIL可以利用这里的政治真空组织武装。

不仅西方的干预出于利益计算,扩大安理会授权,而且干预从长期看在各方面给利比亚带来重创。同时,利比亚干预证明了在执行R2P时,2005年的WSO文件以“因个案而异”代替2001年ICISS报告中给出的干预标准是明智和符合时宜的,清晰地表明安理会军事干预的授权,在任何情形下应当只能成为一个例外,而不能成为先例。63Peter Hilpold ed.,Responsibility to Protect:A New Paradigm of International Law,Brill Ni⁃jhoff,2015,p.26.在利比亚教训基础上,中俄两国担心在叙利亚问题上一旦同意,西方国家就更加名正言顺地追求叙利亚的政权变化。因而,西方在利比亚的军事行动及其带来的严重后果无疑影响了中俄在叙利亚问题上的政策决策。

五、结论

保护的责任通过将自身嵌入到既定的国际规范,尤其是支柱一和二与现有国际机制的高度重合,被国际社会接受。但正由于支柱一和二已为现有机制所涵盖,R2P真正的创新是支柱三,即在他国内部发生人道主义危机时,本国不愿或不能解决,国际社会应当采取强制性行动。只不过为了保险起见,强调这种行动应当符合《宪章》,也就是所谓的安理会对特定的情势具有判断作用。这实质上就是人道主义干预所强调的,只不过人道主义干预并没有说一定需要经过安理会授权。因而,R2P本质上是人道主义干预的重新框定。R2P重新框定的效果及未能解决本质性的问题可以通过实践中的案例予以评判,尤其是利比亚与叙利亚的案例对比,强烈揭示了人道主义干预与R2P需要克服的根本困难仍在。

通过对安理会1973号决议文本的审视可见,R2P的支柱一虽然在文本中有所体现,但R2P真正具有争议性和力图有所作为的支柱三却没有体现在文本中。R2P的适用范围,即大屠杀、战争罪、族裔清洗和反人类罪,并非是安理会1973号决议通过的原因,甚至并非是决议通过的规范性基础。国际社会单纯出于人道主义动机几乎无法将R2P支柱三从言辞转化为行动。利比亚与叙利亚的对比进一步凸显,国内人道主义灾难程度不大可能成为安理会授权采取强制性行动的充分条件。从人道主义灾难程度、溢出效应和平民保护三方面对比,叙利亚危机都更需要国际社会及时迅速的应对。因而,叙利亚是可以用来检验R2P支柱三更好的案例。相较于安理会在利比亚问题上迅速通过1973号决议,国际社会,尤其是五常却迟迟不能在叙利亚问题上达成一致。叙利亚危机再次证明经重新框定后的R2P

虽然获得了认同,但还是无法促成国家对外政策决策行为遵循的根本逻辑的转变。在利比亚与叙利亚危机中,安理会强制性决议的命运取决于中俄两国的立场。影响中俄两国做出决策的考虑不仅仅是人道主义关切,其中利比亚、叙利亚国内冲突状况、国家利益、区域组织的态度以及对西方国家行动的担忧都扮演了重要的角色。

李丽,复旦大学国际关系与公共事务学院博士生。