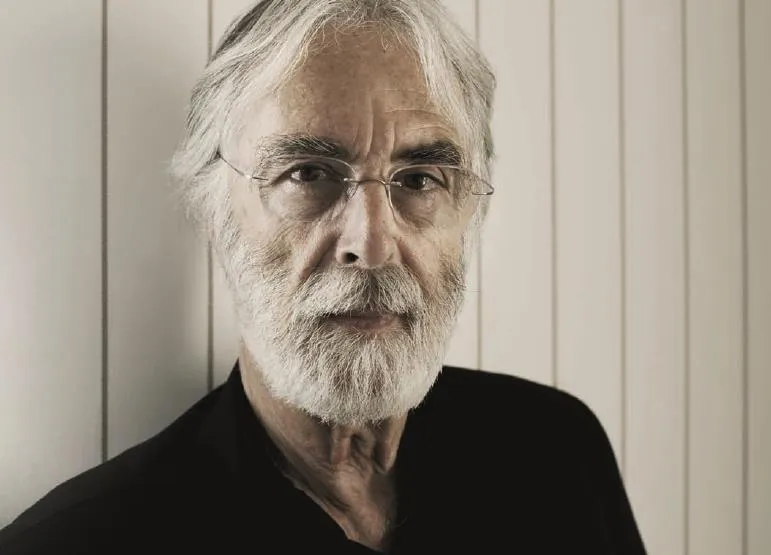

迈克尔·哈内克真实电影安慰

文/甘琳

迈克尔·哈内克真实电影安慰

文/甘琳

11月末,上海电影博物馆与上海电影资料馆合办的哈内克电影展让影迷们在银幕上真真切切地体会到了类似寒冬的凛冽与冷峻,哈内克的电影就像冷风中的一击棒喝,敲打着我们去认识真正的现实。“我拒绝让步,我觉得有必要把全世界的困难和不规则都克服,以便安慰人们。我觉得唯一真实的安慰,就是触及人的深度和恐惧。”作为少有的两度获得戛纳电影节金棕榈奖的导演,哈内克每一部电影都会带给我们极大的冲击力。连多次担任戛纳电影节评委会成员的南尼·莫兰迪也因为其电影过于“真实”和“极端”的“安慰”手法,曾将他的两部作品给出了完全相反的评价:如果《趣味游戏》得到任何一个单项奖,他将退出评审会,以示抗议;如果不是影展有规定,一部参赛片最多只能获得一项单项奖,他会将最佳男演员、最佳女演员、最佳剧本、最佳导演奖都给《爱》。

46岁开始电影创作

哈内克从小在奥地利阿姨的农场里长大,3岁时,二战结束,父亲因德国人的身份离开了奥地利回到了德国,并且再也没有回来。哈内克依稀记得小时候仅有一次的关于父亲的记忆:我没有权利去德国和我父亲会合,他也不能到奥地利来,我们约在两国间的边境岗哨会面。我母亲陪着我,我们跟对方说“日安”,我们各自觉得有点好笑。幼时父亲的缺席,养成了哈内克客观孤独审视世界的态度,喜欢陀思妥耶夫斯基和巴赫的他,最终选择在维也纳大学攻读哲学和心理学专业。然而,哈内克并没有一板一眼地接受哲学系课程,他觉得黑格尔带给他的更多是困扰,他更喜欢蒙田和帕斯卡尔,虽然这两位哲学家都不在课程规划之内,但他认为帕斯卡尔的思想传递更加轻盈通畅,具有一种醍醐灌顶的清晰感。

大学最后一年,已婚的哈内克已经开始工作养家,他当过工人、司机,同时也在电台和报社工作。1967年,哈内克来到德国巴登巴登西南电视台担任戏剧顾问的职位,并开始在巴登巴登剧团担任剧场导演的职务。剧场的执导工作让哈内克从演员身上学到很多,也使得他在未来的电影作品里十分重视演员的作用。而为电视台拍摄电视电影的工作,则是让哈内克在文学作品的基础上理解了影像的魅力。哈内克几乎所有的电视电影都改编自文学作品,并且都被他尽量保持着原著的样貌。他认为,电影是一种艺术的形式,文学作品的改编得顺应电影形式;电视则相反,作品的艺术在于文学,目标是让电视前的观众产生想阅读的欲望。

不过,在哈内克早期的电视作品里,我们仍然可以细致地发现其未来许多电影风格的雏形。《接下来……》第一幕的取景方式—垂直俯拍亲热之后躺在床上的夫妻,后来再次出现在《钢琴教师》俯拍弹琴的手的场景里。《去湖三条路》里对于音乐的点提式使用也出现在“未来冰川”三部曲等作品中。《去湖三条路》里莫扎特和勋伯格的音乐形成了对比,当父女间情感丰富的时候,莫扎特的音乐及时出现,而勋伯格的《升华之夜》则映衬出女主角忧伤的内心世界。《旅鼠》里多个线索和叙事集团的撞击,最后牵引出一个非明确答案的关于世界真实的结局,之后的《巴黎浮世绘》《机遇编年史的71块碎片》和《白丝带》都沿袭了这种切割式的再现现实的手法。

1989年,46岁的哈内克终于拍摄了他的第一部电影作品《第七大陆》,加上之后的《班尼的录像带》和《机遇编年史的71块碎片》,一起被称为他的“冰川三部曲”系列。暴力、媒介和物质情感的反思是冰川三部曲里一直重复出现的母题。在这早期的三部曲里,哈内克并没有直接处理暴力本身,而是只对其呈现方式与媒体传播进行阐述。他避免极端的暴力,却在极端的冷静中震慑人心,《班尼的录像带》里,在杀害小女孩之后,班尼走向冰箱,冷静地取出一罐酸奶喝,小男孩将酸奶和血液的并置,让观众不寒而栗。

而戛纳,是真正让哈内克被世界熟知的伯乐。2001年带着《钢琴教师》征战戛纳的哈内克即获得了“评委会大奖”;2005年的《隐藏摄影师》又为哈内克赢得了戛纳“最佳导演奖”;2009年的《白丝带》和2012年的《爱》更是让哈内克两度获得了戛纳金棕榈奖的殊荣。

对不起和我不知道

哈内克从不忌惮讲述甚至剖析自己的个人故事,特别是那些常人看来不便公开的关于情感和道德真实的故事:“我在法国亚维农的时候,我已经和第一任妻子离婚,和一个女演员同居。我们遇到一场农民的示威抗议,他们在马路上丢苹果,当警察带着透明盾牌出现、管制人群时,我拔腿就跑,还跑得很快,跑了好一阵之后,我才问自己:‘我的女朋友呢?’……当时我刚跟一个女人分手,和新女友一起在希腊旅行。其实我是昧着良心分手的。我梦见前女友游泳过来找我,站在混凝土的一洼水潭里。我吓坏了,赶紧跳到她身上,用脚把她的头硬塞回去。但我只将她的头压扁而已,而且那颗头又血淋淋地重新组装回原状。”

这些在常人看来都羞于讲述的故事,在哈内克口里却变得不再那么困难。他总是试着用最尖锐的眼光来审视这个世界和自己,他认为,每一种职业都在隐藏自己关于真实人性的表现,而艺术家是少有的可以将自己真实人格释放在作品中的人。

所以我们可以看到,在《去湖三条路》里,女儿对父亲说“我爱你”,父亲没有听见,但当她再次有机会重复时,她却不再抓住。哈内克似乎害怕温柔对人,在他的电影里,“我爱你”只会在困境的情况下被使用,让人以此对抗那些艰难,而不是纯粹的两人之间的情感抒发。“我爱你”被哈内克当作是一种帮助、安慰,或使人平静下来的话,它不仅限于情感范畴。在哈内克看来,幸福反应的是某个时刻,现实很矛盾,而且不见得愉快。与其认为不爱说“我爱你”的哈内克是个悲观主义者,不如将他看成是一个纯粹的现实主义者。他在访谈中强调,相对于“我爱你”,另一句他更常在电影中用的话是“对不起”,同样地,还有另一句话他也很喜欢用,那就是“我不知道”。

哈内克的“对不起”很容易就让我们想到他复杂的身份。当记者提问他对于德国人关于纳粹反思问题的时候,他没有直接表达自己对纳粹罪恶感的体验,他反而把问题扩大到更大的范畴,“我会很自然地不断省思这个问题。在生活里,我对上千件事有罪恶感,无论如何,我相信,我们不能不感到罪恶感地活下去,这是个十分触动我的问题,我所有的电影里都有谈论。”

《隐藏摄像机》是一部如何面对曾经的罪恶的电影,每个人心里都藏有一些难以启齿的小秘密,并竭尽所能地想尽快忘记它们。长大成人后,当他再次面对自己以前的错误,感觉自己被逮住了,就以某种令人厌恶的非常人性(恶)的方式做出反应—因为无法接受自己的罪行,反而怪罪他人。事业有成的乔治陆续收到数卷偷拍自己、妻子以及儿子的录像带,其中有一卷偷拍地点是乔治度过童年的农场,乔治由此想起了年少时曾寄住在自己家的伙伴马耶缔。幼时的乔治对家中新来的收养伙伴充满嫉妒,便向父母诬陷马耶缔恐吓自己,父母不得不将马耶缔送走。成年的乔治认为马耶缔为了报复小时候的自己,才偷拍了自己的家庭。然而马耶缔否认了这项罪行,并在最后冷静地重申自己的清白,举刀自刎。

哈内克在最后也没有告诉观众到底谁是偷拍者,但却给予了影片另一个出口:全景里,马耶缔的儿子和乔治的儿子在人来人往的学校门口会面,他们在景深深处并不明显的地方互相攀谈,前景处却是一辆停在校门口的车子车顶。这个看起来非常暧昧的取景,既可以让观众误以为是录像带的主人所拍,也可以被认为是一种不分时间和地点的全知全能的上帝视角在检视着人性的罪恶。“人无法逃脱那无法对抗的人性罪恶感”,道德家在罪恶面前会采用劝诫的信条,而哈内克作为艺术家,他口中的“对不起”不是说出后就可以欣然释解的任务规定,而是对隐藏事实的深层披露,近距离呈现苦难在他认为是下流的,他更愿意以一种影像的场外和主题的场内来揭露这个没有答案的现实世界。

哈内克在访谈中曾提到自己大学选读哲学的理由,他选读哲学并不是为了成为教授,得到专业技能,而只是为了寻求当时种种对存在的质疑的解答。但学到最后,他才发现,这一切都没有答案。所以在哈内克的电影里,“不知道”就是他关于世界的答案。

语言是沟通的中介,沟通的目的是为了认识。在哈内克“不知道”的认识论体系里,语言即失去了它通的意义。“我们其实从未真正与其他人进行沟通和交流,因为从一个人到另一个人,每个动作与词汇代表的含义都不尽相同。在谈恋爱时,或认为别人和自己有相同感受时,我们可能会有种和对方交流的幻觉。然而,经过一段时间,我们便会回归现实。在性和音乐这两个领域,我们才能和其他人处于同样的精神层面。当然,就算是在这两个领域,仍然可以作弊欺瞒。”所以几乎在哈内克的所有电影里,语言都只是动作的附属。《钢琴教师》的结局,艾莉卡用匕首猛戳自己的胸膛,她因疼痛而做了一个怪脸,这种近乎疯狂后对一切绝望的龇牙咧嘴被于佩尔演绎得非常震撼人心,所有关于欲望的期待和丧失都展现在了她的脸上。

文明世界试图摆脱所有会让人失去章法的混乱,但这并不代表情感会被隐藏,情感在处于崩溃的边缘而愈加强烈,而哈内克电影里人物情感表现的方式就是或细微或激烈的动作。在激烈动作的范畴内,扇耳光似乎成了哈内克的一项保留动作,据不完全统计,哈内克从影以来的作品里一共出现了20次扇耳光的动作。

在哈内克的眼里,扇耳光是一种传达羞辱的简单方式,比肢体暴力更严重,重点在于这个动作的象征意义:在《旅鼠》里,当拉丁老师乔治发现老婆吉瑟拉怀了学生费兹的孩子时,呼了她一巴掌;《第七大陆》中女儿伊娃在老师找她谈话时突然假装失明,虽然母亲理解女儿这种逃避责任的态度,但还是抽了女儿一巴掌;《狼族时代》里,女儿在起火的谷仓手足无措,慌乱的母亲扑面给她一个耳光;《机遇编年史的71块碎片》中保安回家无话可说,对妻子的唠叨没有做出任何反应,却突然间扇了抽泣的妻子一个耳光,接着若无其事地闷头吃饭;在《爱》中因为安娜拒绝吞咽食物,乔治突然扇了她一记耳光。关于生命的恐惧、对于社会制度的厌弃以及对自我认知的怀疑都浓缩在了每一记突然的耳光之中,耳光打下去并没有什么实质性的动作导向,一切不知道的、不能认知的依旧没有变化,加强了的只是情感的张力和空隙。就像《机遇编年史的71块碎片》中与机器人对抗乒乓球的人,他一个人在打球,什么结果也得不到,问题与解答在一来一回的永恒中无解。

媒介与现实

在《机遇编年史的71块碎片》《隐藏的摄影机》和《巴黎浮世绘》里,穿插了很多电视新闻的报道,影片倾向于选择一些负面新闻,如民族战争、种族冲突、社会瘟疫,甚至国际歌星迈克尔•杰克逊的精神问题等等。这样一来,哈内克一方面让观众在双重的凝视视角中看到了这个社会的冷酷、混乱与无序。另一方面也是哈内克对媒介的一种质询—媒体经常描述极端的暴力行为,剧情片又将此推成奇观,好让真相消失。要是没有亲身经历过肢体暴力,孩子们很容易把表演中的暴力转化为现实。

“要是我们只能通过电视得知世界的信息,那我不如去死算了”,在哈内克的眼里,媒介的世界,在个人与他们所处的世界之间创造了一道滤镜,这道滤镜阻挡了对现实事物的正确感知,将一切转化为物品。在《班尼的录像带》里,班尼两次在录像带出租店看见女孩,都是透过玻璃窗看到的,就如同电视屏幕的景框。

并且,我们是通过班尼录像带的监视器看到了班尼谋杀小女孩的这场戏,但是我们却没有在监视器里直接看到班尼的暴力行径。

在景框的景框里,班尼不断把女孩往景框外推,射了第一枪之后,她倒地了,班尼说要去帮她,他却是回来装子弹,之后班尼每射一枪,都把她往景框外推。“我们看着一种媒体(录像),依附在另一种媒体上(电影),有点像玛格丽特画中的男人在镜子里看见自己”,在两种媒介的互文里,哈内克都没有直接表现暴力的冲突,他希望通过双重媒介的互文,让观众剥离出媒介关于暴力和虚妄的假象,因为他觉得,直接描写暴力和受难是下流的。

在生活中,我们眼见一切,但我们没有在看。但当我们取景时,就会注意景框里的一切,这是另一种观看的方式。人们透过摄影机的观景窗,观看会更专注。哈内克深深了解到人们对待摄影机与现实的微妙差异,所以在《隐藏摄像机》的开场镜头他就设下陷阱,用全屏拍摄主角正在看的那卷录像带。“我打算从电影一开场就让观众发现,自己将成为何种程度的影像受害者。”在《班尼的录像带》里,有电影影像和录像带影像之间本质的差距,而在《隐藏摄像机》里,哈内克让观众不断地掉进他为他们设下的陷阱中,为了达到这个目的,必须让叙事故事的电影和被录下来的影像画质相同。

我是一个听觉人

哈内克的继父是一位犹太作曲家,在他小的时候,抚养他长大的阿姨也让哈内克学习钢琴,刚开始学习钢琴的哈内克对音乐的品味并不自知。而当13岁看过电影《莫扎特》之后,哈内克就主动地、疯狂地爱上了音乐,他从电影院回到家后,拿出了自己所有的储蓄,跑去买了莫扎特全部的奏鸣曲乐谱,他对音乐的梦想即从此时开始。虽然成年后的哈内克放弃了成为一位演奏家或作曲家梦想,音乐在他的生命中同样扮演了一个重要的角色。

哈内克的电影从来都不用原创配乐,他不确定自己会喜欢配乐师给他作的曲子,他宁可在既定的音乐里,去寻找合适的乐曲。所以我们可以发现,哈内克的电影到处都是古典音乐的痕迹。从莫扎特到巴赫再到勋伯格和舒伯特,哈内克将古典音乐回环的情绪嵌套进电影故事重复的母题结构中,《机遇编年史的71块碎片》的最后,主角在银行旁边的旅行社前等待,每当旅行社大门一开,就会响起一段巴赫圣咏;《第七大陆》的砸车戏的第二场里,哈内克又用到了巴赫圣咏《我心满足》,巴赫圣咏在不同影片中重复出现,用以表达哈内克对偶然的宿命和复杂的现实的思考。

有时候,音乐甚至可以单独作为执导剧情走向的元素。在《爱》里,音乐的出现永远会被中断。丽娃饰演的女钢琴家卧病在床,她昔日的学生前来探望她并为她演奏贝多芬的《钢琴小品》,哈内克在曲子弹完之前就剪掉了这场戏。之后,特兰蒂尼昂饰演的丈夫为妻子播放舒伯特的即兴曲CD,丽娃饰演的妻子却坚持让丈夫关掉音乐。在这里,音乐对于丽娃来说,是一种无法面对的痛苦,那是个让自己有太多回忆而且被剥夺的过去。甚至在全片的每个艰难时刻,都有一个类似音乐里的延长音,一个停顿,让整部片子能够舒口气。每当丽娃的疾病恶化,哈内克都会运用无人出现的定格镜头进行剪辑,传达出一种无人问候的延长的停顿。

“最接近电影的艺术形式一定是音乐”,哈内克在写剧本的时候运用到了很多音乐的方法,例如省略式、重复式、对比式等等,特别是在写一部群戏电影时,音乐结构的设计让剧本在复杂中仍能凸显主次。《巴黎浮世绘》的结局依旧是聋哑儿童在玩猜字游戏,像一个圆环又重新回到了内扣的开始,只不过结尾所猜的词汇转向了另一个向度,一个男孩试着向大家解释一件非常美好的事物,而不再类似开头的“孤独”“隐藏”等消极词汇。哈内克很喜欢交替使用长镜头、传统正反拍镜头和具有机动性的推轨镜头,这些流畅的转换同样给予了电影一种音乐性的节奏。

不只音乐,音效和台词等所有声音的元素都是哈内克关注的,哈内克甚至会自称自己是个听觉人。在巴登巴登剧场当导演的时候,演员排练时,他常坐在一旁,垂下双眼,听演员的念白。当演员抗议闭眼的哈内克“不作为”时,哈内克即解释:“我可以立即听出声音真不真,情感表达是否不恰当。当我看着演员时,反而难以分辨出来。”在维也纳电影学院授课的时候,哈内克常跟学生说,他们最需要的是一对好耳朵。“我们听到的比看到的还快。在一个取景宽松的远距镜头里,拍摄时我们什么都看不见,只有透过声音,我们才会发现到底正不正确。”

《白丝带》里的鸟鸣、风吹过树梢的沙沙声、苍蝇的嗡嗡声都是哈内克着重强调的细微差别,哈内克甚至为了加强某个剧中人物吞口水的声音,而不停地和混音师和音效工程师模拟音量。《机遇编年史的71块碎片》里那场父亲晚上起床看生病孩子的戏,哈内克想在一片静谧中加上一点树枝拍打在窗户上的声响,他和混音师便下楼在花园里专门剪了一些树枝,试着弄出那样的声音。许多细琐声音的累积,能让一部电影更贴近现实,所有琐碎混杂在一起,才能无限接近事实的真相,声音、画面和想象,都是哈内克对于并非只有一个解释的真相的逼近。

为电影做减法

哈内克认为艺术就是做减法,在剔除掉所有没必要的分支后展现出最本质的现实。这种奥卡姆剃刀式的极简风格运用到哈内克电影里,就是在形式和内容上的纯化。关于内容的纯化,哈内克认为最好的安慰就是直达人的深处和恐惧,所以他能在媒体上坚定概括每一部电影的主旨。《第七大陆》是关于一家人如何用机械的方式挣脱物质的控制;《爱》是关于如何处理至亲的痛苦,哈内克所有的作品都能围绕着一个强烈而明晰的意图来进行创作。

哈内克作品形式的纯化并不是简单的写实和白描,他反而会谨慎推敲每一个场景的取景和调度。“当我在画布景图时,我就明确标出了需要打光的位置,因为我知道哪里需要有光。就像我很清楚知道某个时间某人会坐在哪里一样,我会在布景图上标注,哪个地方必须要有光源。”

有时候,因为形式的缺陷,哈内克甚至会忍痛剔除掉内容。《钢琴教师》里华特和艾莉卡在卫生间的情欲戏原本被哈内克安排有裸露镜头,华特的扮演者伯诺不希望亲自出演裸露镜头,哈内克便决定雇佣一位替身演员。好不容易拍到合适的镜头,后来又发现片中的灯光有问题,别场次的器材组成员拿走了该场景的两盏灯,用另外两盏来替换,结果就是这两盏替换的灯打出了的不一样的颜色,色差的不同让这组镜头完全失效。哈内克只好忍痛剪掉这一段,对他来说,技术调配同样是影片的重要成分。

一镜到底是哈内克经常运用到的拍摄手法,为了达到完美的拍摄目的,筹备工作往往需要极大的工作量。《巴黎浮世绘》里朱丽叶和男友弟弟在街上行走的段落,演员的走位和动向都需要精确地计时,“其中有段五秒的对话,剧中人物必须在走了七步之后,到了准确的定点才能说”。巴赞提倡的长镜头是在机动性的现实场景里尽量真实地以叙事时间和故事世界的重合来达到真实电影的目的,但完成这种真实的重合却需要更多的模拟和准备。同样地,形式的纯化并不一定代表形式的简陋,而是在纯粹的饱和或稀释的声画影像中找到最适合表达内容的形式手段。哈内克在采访中这样归结自己对长镜头的钟爱:“一镜到底首先是对于演员的表演有帮助,给他们时间发展感觉和情绪。于我,演员的表演是最首要的。当我用正反打拍摄时,我不是等演员演一会儿才开机,而是让演员再从头演一次这场戏。一旦这场戏要表现的是最低限度的情感,我发现让演员一次只说一句台词是很笨的。”第二个喜欢一镜到底的理由和调配有关,“一镜到底镜头操控得较少,在时间上不会作假。这可以提高紧张感,引出观众的焦虑、让他们屏息凝视。”