船舶有害物质控制要点分析

中国船级社福州分社建造处 黄志远 林祥文

船舶有害物质控制要点分析

中国船级社福州分社建造处 黄志远 林祥文

为协助船东、船厂、供应商等相关方正确理解和实施《2009年香港国际安全各环境无害化拆船公约》,中国船级社(CCS)发布了《船舶有害物质清单编制及检验指南》并推出与之对应的“GPR”(绿色护照)附加标志。该文结合现场检验实例,分析“GPR”附加标志检验中的常见问题,总结要求实施中的注意事项,并就如何有效执行公约提出一些建议。

香港公约 船舶有害物质控制 GPR标志

0 引言

面对日益严峻的环境压力,船舶及航运业对环境的污染问题已引起人们的高度关注,绿色船舶的开发建造已成为全球造船业的重中之重。当前,业界对绿色船舶的理解已达成共识,即:“绿色船舶是从设计、建造、营运到拆解的全生命周期内,通过应用绿色技术最大程度上实现低能耗、低排放、低污染、高能效、安全健康的功能目标”。2009年5月15日,在香港举行的拆船公约外交大会上,IMO通过了《2009年香港国际安全各环境无害化拆船公约》[1](以下简称《香港公约》)。《香港公约》的颁布把绿色造船的概念推向顶峰,“从摇篮到坟墓”的全生命周期管理理念成为国际船舶市场关注的又一焦点。

《香港公约》适用于悬挂缔约国国旗500GT及以上国际航行船舶和缔约国所属的拆船设施。公约要求船舶在建造或营运中进行公约初次检验,并获得《国际有害物质清单证书》,船舶在退役前和拆船开工前应在具有前述证书的前提下进行公约最终检验,并获得《国际适合拆船证书》。公约采用在前期罗列出所有船用有害材料清单(IHM),并在船舶全生命周期中维护该清单,最后由船东将清单提交拆船厂的全过程控制管理模式。公约正式生效后,将对造船、航运、拆船等产业产生深远的影响。

为配合《香港公约》的执行,IMO环保会分别通过了《有害物质清单制定编制指南》[2]和《2011有害材料清单制定导则》[3];各船级社也纷纷制订了相应的规范文件,以帮助业界理解和贯彻公约要求;中国船级社(CCS)编制了《船舶有害物质清单编制及检验指南》[4](以下简称《指南》),并在《钢质海船入级规范》[5](以下简称《钢规》)中增加与香港公约要求对应的“GPR”(绿色护照)附加标志。

1 “GPR”附加标志的获取与保持

建造具有“GPR”附加标志的船舶,有利于促进船厂对香港公约的理解和船舶有害物质的控制,具有该标志的船舶即可获得《国际有害物质清单证书》/《有害物质清单符合证明》。为获取“GPR”附加标志,船舶应按照指南及规范进行初次检验,检验合格授予附加标志。

获取“GPR”附加标志的流程详见图1。

图1 “GPR”附加标志获取流程图

1.1 获取“GPR”附加标志各方职责

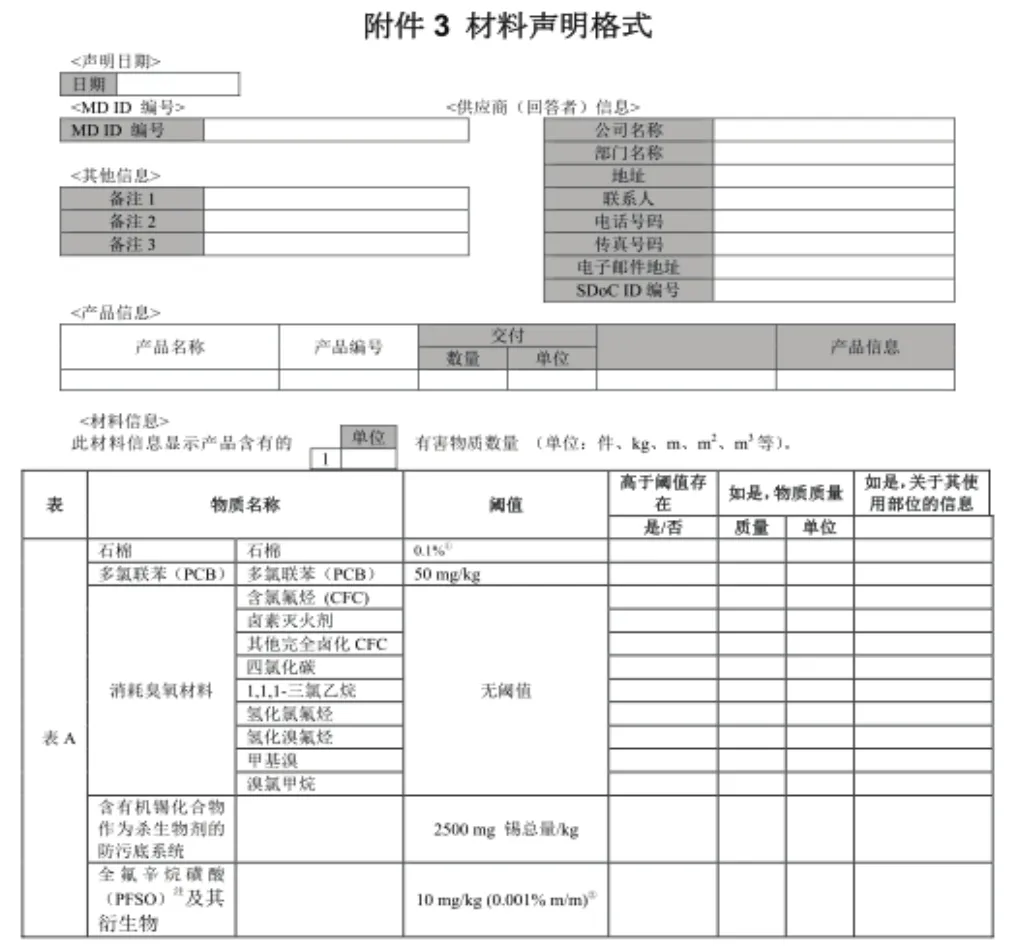

(1)设备、材料供应商:根据指南要求提供符合性声明(以下简称SDoC,见图2)和材料声明(以下简称MD,见图3)。

图2 符合性声明(SDoC)

图3 材料声明(MD)

(2)船厂:编制“新造船订货清单或产品明细表”,负责收集全船设备和材料的SDoC和MD,形成“船舶有害物质清单”(以下简称IHM清单,见图4),并将上述资料提交船级社审核验证。

图4 船舶有害物质清单(IHM)

(3)有害物质检测机构(依据《指南》、经CCS认可的对有害物质进行检测的专业机构):对样品进行检测分析,出具检测报告。

(4)有害物质外观/取样检查专业机构(依据《指南》、经CCS认可的对有害物质进行外观/取样检查的专业机构):制定全船抽样计划,进行实船取样和样品送检,依据有害物质检测机构出具的检测报告进行最终评价。

(5)船级社:审核船厂提交的全船IHM清单、SDoC、MD和有害物质外观/取样检查专业机构出具的全船抽样计划及最终检测报告,确保满足公约的要求。验证通过后,对船舶授予“GPR”附加标志。

1.2 保持“GPR”附加标志各方职责

(1)船东:建立全寿命周期有害物质清单维护程序,对IHM清单予以妥善维护和更新。

(2)船级社:结合营运检验,确认IHM清单妥善维护和更新。

2 检验实例

2.1 有害物质的取样检查

某申请“GPR”附加标志船舶,按照取样计划中的《取样布置图》(图5)进行实船取样检测(图6、图7)。抽取了113个样品(指南中要求抽取样品总量不应少于100个点)。检测结果显示,有6个测点取样存在《指南》中所列禁止的有害物质:①减压阀的填料中存在石棉(2个测点);②砂轮机的填料中存在石棉(2个测点);③伙食冷藏间的保温层材料中存在消耗臭氧物质——CFC(2个测点)。

图5 取样布置图(示例)

图6 现场取样位置(示例)

图7 现场取样样品(示例)

发现上述问题后,船厂对其它相同设备和材料进行全面检查,对有害物质进行移除,更换成满足要求的材料;之后,再次进行抽样检测,直至满足要求。整改过程繁琐,需投入大量物力财力,甚至可能影响船舶建造周期。

2.2 文件编制与验证

2.2.1 船厂“新造船订货清单或产品明细表”编制不完善

在船舶开工至安放龙骨阶段,船厂因产品的厂家、数量、型式等要素收集不全,无法在表中完善有害物质信息的内容,导致文件无法及时审核。

2.2.2 设备、材料供应商提供的MD和SDoC与实际情况不一致

(1)MD中的SDoC ID编号与对应的SDoC标识号不一致。

(2)MD中填写的产品数量与实船产品数量不一致。

(3)MD中有害物质填写不符合实际情况,特别是国内设备厂家或国外设备通过国内代理填写的MD,文件显示无有害物质,而实际产品被检测出含有有害物质,如一般的电气设备都含铅等。

2.2.3 船厂编制的IHM清单中有害物质记载位置、设备名称不规范

(1)“设备和机械”一栏未对同一件设备或机械中含有一种以上的有害物质作适当划分。

(2)“管子和电缆”一栏未对位一个以上舱室的管系和系统(包括电缆),使用相关系统的名称未填写。

(3)“大约数量”栏未采用《指南》要求的标准单位进行填写。如:固体有害物质的标准单位应为kg,气体或液体有害物质标准单位应为m³或kg。

(4)“位置”栏的填写与实船布置不一致。

2.3 原因分析

船厂IHM清单编制和验证人员对《指南》附件5“常见有害物质在船舶上的分布”不熟悉。该附件详细说明石棉、消耗臭氧物质等有害物质可能在船上出现的位置。主要的有害物质包括石棉、多氯联苯、消耗臭氧物质、含有机锡化合物作为杀生物剂的防污底系统、全氟辛烷磺酸等五大类,一般比较容易出现在船上使用的减压阀填料、砂轮机填料、管路法兰垫片、防火绝缘、隔热材料、电缆(存在石棉);绝缘油、电缆、电磁铁(存在多氯联苯);保温材料、制冷剂(存在消耗臭氧物质);油漆(含有机锡化合物作为杀生物剂的防污底系统);灭火剂、电缆护套(存在全氟辛烷磺酸)等处。

船厂未充分了解“取样计划”的编制原则。为获取“GPR”附加标志,在船舶接近完工时需对船上可能存在有害物质的材料和设备进行取样验证,“取样计划”通常会考虑:(1)供应商无法提供SDoC和MD的材料设备,应全部取样;(2)已提供SDoC和MD的材料设备,其取样点应覆盖船上容易出现有害物质的部位。

虽然本例中相关设备和材料的供应商已提供了合格的MD以及SDoC,但最终检测结果显示仍含有禁止的有害物质,对发生此类现象的产品厂商,船厂应特别注意其文件的有效性和与实际产品的符合性。

3 建议

我国为船舶建造配套的材料、产品工业还处在发展上升期,在原材料、生产和制造过程及最终产品中不可避免地还使用香港公约禁止的有害物质,这给船厂对有害物质的控制带来极大的困难,如何建立一套行之有效的有害物质控制办法,是摆在国内船厂面前的重大问题。

控制船舶有害物质的源头在材料、设备供应商。建议船厂要求供应商在产品阶段进行有害物质检测,以保障提供合格的MD以及SDoC。

船厂提供IHM清单只是船舶全生命周期有害物质控制的开始,船东在船舶营运中应注重收集营运时产生的废料以及物料的相关资料,完善IHM清单,从而最终获得《国际适合拆船证书》。

[1] 2009年香港国际安全与环境无害化拆船公约.

[2] 有害物质清单制定编制指南. IMO,MEPC.179(59)决议

[3] 2011有害材料清单制定导则. IMO,MEPC.197(62)决议.

[4] 中国船级社. 船舶有害物质清单编制及检验指南. 2016.

[5] 中国船级社. 钢质海船入级规范[Z]. 2015.