农村婚姻迁移女性的社会融合及影响因素研究——中国9省调查的发现

韦 艳,段婷婷

(1.西安财经学院 人口与发展研究所,陕西 西安 710100;2.西安财经学院 统计学院,陕西 西安 710100)

农村婚姻迁移女性的社会融合及影响因素研究

——中国9省调查的发现

韦 艳1,段婷婷2

(1.西安财经学院 人口与发展研究所,陕西 西安 710100;2.西安财经学院 统计学院,陕西 西安 710100)

农村婚姻迁移女性婚后面临全新的生活环境,其社会融合状况直接关系到个体发展及农村婚姻家庭的稳定。利用2014年中国9省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查数据,对农村婚姻迁移女性的行为融合、心理融合的现状和影响因素进行分析。研究发现,婚姻迁移女性的社会融合现状并未体现出明显的弱势性;个人层面和社区层面的因素对社会融合均有显著影响。远距离通婚、方言掌握较差和受歧视女性的社会融合较差;个体特征如教育程度较高、从事农业、无打工经历、收入较低的女性以及婚龄时间较长的女性行为融合或是心理融合程度较高;社区层面仅人均收入较高村子的农村婚姻迁移女性的社会融合程度较高。此外,农村婚姻迁移女性的行为融合会对心理融合产生正向影响。

农村女性;婚姻迁移;社会融合

一、 研究背景

婚姻迁移是改革开放以来伴随人口流动而产生的一种新的联姻方式,是一种通过婚姻途径进行的与自然性别关系和社会性别关系直接相关的社会流动[1-4],也是中国女性实现迁移的重要形式之一[5]。研究表明女性婚姻迁移者占据全部婚姻迁移人数的90%左右[5-7];2000年中国省际迁移人口中女性婚姻迁移的比例高达20.7%[8];第六次全国人口普查资料表明,婚姻迁移人口的比例虽有所下降,但在数量上与2000年和1990年相比分别增长了14.6%和34.2%[9]。由于中国户籍制度的限制,农村女性的婚姻市场存在着城乡隔离[2][10],农村女性向上社会流动的渠道依然比较狭窄[11],主要还是表现为从农村迁移到农村的平行或向下迁移模式[12]。女性婚姻迁移方向主要从西部较贫困的农村地区迁入东部较富裕的农村地区,华东和华北省份是主要的婚姻迁入区,而西南省份则是主要的婚姻净迁出区[2][7]。

婚姻迁移作为一种社会流动方式对女性社会地位的改变起着至关重要的作用。随着中国社会经济发展和户籍制度的松动,女性婚姻市场和通婚距离不断扩大[13]。婚姻迁移在一定程度上可以促进地区文化交流,对人口婚配动态平衡也具有积极作用[14]。但由于与迁入地的社会背景有差异,女性婚姻移民在迁入地的社区参与、人际交往和社会支持等各方面可能会面临一定的困难,不利于她们在迁入地的社会融合[15]。

国内对于婚姻移民社会融合的量化研究还十分少见,只是基于城市局部地区调查的农村婚姻迁移女性的定性或是简单描述性分析[4][6][16-17]。针对婚姻迁移的主体——乡乡迁移的婚姻移民的社会融合及影响因素的研究,仅涉及到了乡乡迁移的女性及其社会融合和社会网络,并未详细考察社会融合各维度之间的相互作用及影响因素[18]。因此,关注婚姻移民在迁入地的融合情况及影响因素对农村女性的婚姻质量和家庭发展,以及农村地区经济发展和社会稳定有着重要的现实意义。本文利用2014年中国9省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查数据,基于社会融合视角,定量考察农村婚姻迁移女性社会融合及影响因素。

二、 文献回顾

(一)婚姻迁移

婚姻迁移被定义为迁到配偶所在地为了组建家庭而进行的一种特殊的迁移形式[19]。由于户籍限制,农村女性的通婚圈在改革之前很小,集中在附近几公里到30公里的范围以内[5],随着中国改革开放和户籍制度的放松,中国女性婚姻市场和通婚距离不断扩大[13]。已有的研究大都是以省级作为迁移的标准,但是中国每个省的内部差异依然巨大,结合已有的研究分类[20-21]和中国农村通婚范围的实际情况,本文将农村女性婚姻迁移的范围限定在县级以上。与丈夫户籍相比,本县及以内通婚的农村女性视为未发生婚姻迁移,本文称之为本地已婚女性;县级以上通婚的农村女性视为发生了婚姻迁移,本文称之为婚姻迁移女性。

(二)婚姻迁移下的社会融合及影响因素

社会融合是一个多维度的概念[22-24],在国际婚姻移民的研究中非常普遍,相比较而言,国内对农村婚姻移民社会融合的系统研究并不多见。一些城市对于农村外来媳妇的社会融合分析表明,这一群体的社会融合度较低[16-17]。对于移民来说,社会融合的维度呈现出多元性,已有的社会融合研究大多集中在以下四个维度讨论。

经济融合是指移民能够获得与主流社会中和自己经济背景相当的阶层的平均或者高于平均水平的经济地位[23],常用移民职业、收入等指标来测量[25-26]。移民的职业与收入跟本地居民相当则说明其在当地的经济融合较好。文化融合是指“不同文化背景的群体在不断接触后,其中一个群体或者所有群体的原文化特征发生变化的现象”[27],主要指移民对迁入地的语言、文化习俗、价值观、情绪表达等方面的适应,是移民首先而且不可避免要经历的过程[22]。其中方言掌握程度可以反映社会融合的程度[28],歧视在一定程度上会阻碍移民对主流社会的认同,不利于其在主流社会的融合[29]。行为融合强调人际间社会互动的频率和强度,[30]互动的频率和强度越高,社会融合的水平也越高[31],人际交往、社区参与等指标都可以衡量行为融合[32]。心理融合是指个体与其他文化群体实际接触所导致的心理与行为上变化[33],是移民群体逐渐在心理上对迁入地社会成员身份的认同,并建立起对迁入地社会的归属感[34],心理融合的实现,足以说明移民已经逐渐融入主流社会。

借鉴国外移民融合理论和经验,国内学者结合中国实际情况提出“融合递进说”来研究流动人口的社会融合各维度之间的相互关系[35-36]。大多数学者都认为文化融合是移民首先要经历的,文化和社会经济融合的完成有助于心理融合的实现,心理融合是最高层次的社会融合,意味着社会融合的完成[22][24][34]。虽然已有研究提出各个维度之间可能存在相互影响和递进关系,但是对于各个融合维度之间的相关实证研究还比较欠缺,对于婚姻迁移群体的各维度融合研究更是少见。

随着婚姻迁移规模的日益剧增和空间距离增大,婚姻移民的社会融合及影响因素还是很少有研究涉及。一些社会人口特征、迁移时间、迁移距离、居住时间、阶层地位等因素均会对社会融合产生影响[29][37-38]。

综上所述,社会融合的影响因素众多,然而已有研究在分析移民社会融合影响因素和各个维度之间关系时,多集中于质性思考与归纳,缺乏实证与定量分析,对乡乡迁移的农村婚姻女性的定量研究比较少见。因此本文将利用全国性的调查数据,借鉴社会融合的相关理论和研究成果,定量考察农村婚姻迁移女性社会融合现状和影响因素,尝试对已有的婚姻迁移研究做有益的补充。

三、数据来源及研究设计

(一)数据来源

本研究所用数据来自西安财经学院人口与发展研究所于2014年1至2月份组织的中国9省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查,调查对象为20-59岁的农村户籍的已婚女性。本次调查分为问卷调查和质性访谈两部分进行。问卷调查包括个人问卷和村级问卷。个人问卷调查的内容包括农村已婚女性的基本信息、经济与健康、婚姻与家庭、社会支持与融合、态度等五大部分。质性访谈包括农村已婚女性和村干部的个人访问,由调查员对调查对象进行访谈,同时每位调查员会实地进行录音,然后进行文字整理。

本次调查采取了多阶段非等概率抽样。首先按照全国省份进行初级单位抽样,共抽取了9个省作为初级抽样单位,根据全国第六次人口普查和婚姻迁移特征及其活跃程度,基于农村婚姻迁移率,将广东省、辽宁省和江苏省归为婚姻迁入地(女性婚姻迁入数大于迁出数),河北省和山东省归为婚姻均衡地(女性婚姻迁入数和迁出数均等),河南省、陕西省、四川省和云南省归为婚姻迁出地(女性婚姻迁入数小于迁出数)。其次,在9个省中分别采用非等概率抽样抽取二级抽样单位。在抽取的9省中各选择一所高校,并在各高校招募30名左右户籍在农村、且能够均匀覆盖其省范围、具有高度责任心和科研精神的大学生作为调查员。每位调查员负责其所在村子的婚姻迁移女性、本地已婚女性和村干部的问卷调查,婚姻迁移女性和本地已婚女性问卷数量基本保持相等。本次调查全国9省共招募了273名问卷调查员和65名质性访谈人员。调查员分别在9省进行了入户调查,共回收有效个人问卷2 186份,村级问卷241份,质性访谈107份。本文主要使用个人问卷和村级问卷,由于部分题项(如社会融合、收入等)的拒访和存在缺失值,最终纳入模型的有效婚姻迁移女性个人样本为998份,村级问卷241份。

国内对于婚姻迁移的调查研究尚处于质性研究阶段,少数的定量研究也是基于局部地区的小样本的描述性分析,本次专项调查对于全国范围内的婚姻迁移调查进行了有益的补充。本次调查抽取的9个省作为初级样本,涵盖了全国东部、中部和西部地区,经济发达地区和经济欠发达地区。而且通过测算,本次调查所反应的受访者基本情况与第六次全国人口普查数据之间存在着高度的吻合性,数据的可靠性较高,对于农村婚姻家庭的代表性较好。具体请参考韦艳等关于调查执行和数据验证[18],此处不再赘述。

(二)变量设置

1.因变量。基于已有经济和婚姻移民的社会融合研究,本文从客观行为和主观心理两个维度来反映农村婚姻迁移女性的社会融合。

(1)行为融合:利用社区参与和人际交往来测度,适用于总体样本,包括本地已婚女性和婚姻迁移女性。社区参与利用“团体(村委会)组织活动是否参加” 来测度,答案设为二分类,即参与和不参与;人际交往利用“是否经常到邻居串门和村里人聊天”来测度,答案设为二分类,即交往频繁和不频繁。

(2)心理融合:通过归属感和身份认同来测度,该指标仅适用于婚姻迁移女性。归属感利用“如果离开本地,会感到留恋”来测度,答案设为二分类,即归属感强和弱;身份认同采用“您觉得您现在是本地人”来测度,答案设为二分类,即身份认同和不认同。

2.自变量。基于前文的文献综述和本文的研究目标,本文考察个人和社区两个层面的因素对农村婚姻迁移女性社会融合的影响。

(1)个人层面变量:包括文化因素和个人特征因素。文化因素:包含通婚圈、方言掌握程度、是否受歧视。通婚圈为二分类变量,利用“与您丈夫相比,您来自什么地方?”来测量农村婚姻迁移女性的通婚距离。选项合并为二分类,省内和省际;方言掌握程度为二分类变量,利用“您能用本地方言与别人交流”来测度,答案设为方言掌握的好与差;是否受歧视为二分类变量,利用“您觉得村里人看不起您”来测度,分为是和否。个体特征:包括受教育程度、职业、打工经历、收入、婚龄等。将受教育程度设为三分类变量,即教育程度为小学及以下、初中、高中及以上;职业设为农业和非农业;打工经历利用“您婚后是否曾经打工”来测度,设为二分类,分为有和无;收入取年收入的对数,设为连续变量;婚龄为连续变量。

(2)社区层面变量:社区层面的变量包括村人均收入水平和距镇政府距离,均为二分类变量。将村人均收入低于本省平均水平视为低收入水平,将人均收入等于或者高于本省平均水平视为高收入水平;距镇政府的距离分为“小于等于5公里”和“大于5公里”。

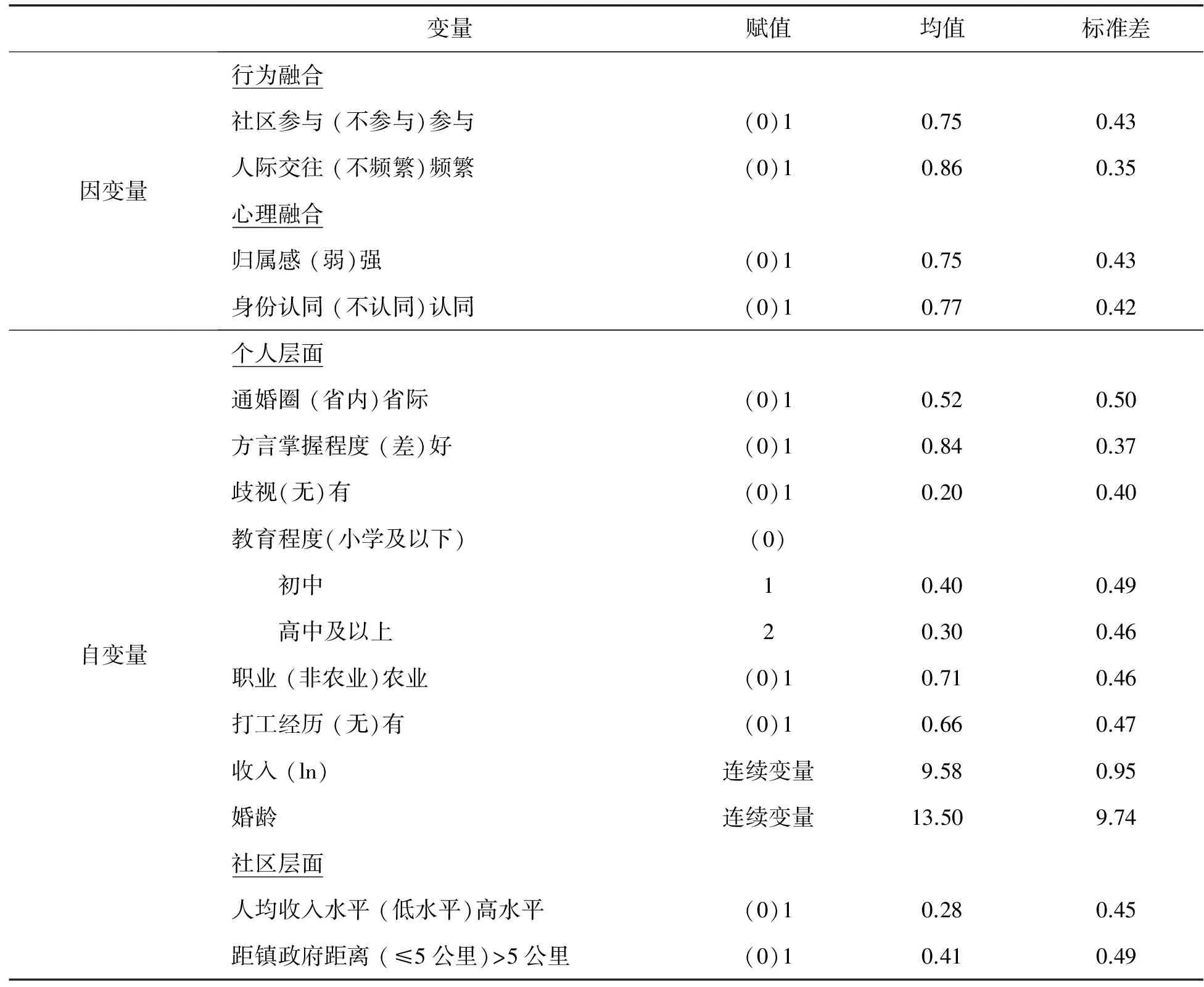

从表1可以看出农村婚姻迁移女性的社会融合现状。从客观行为融合来看,75%的婚姻迁移女性行为上能够积极参与社区活动,与社区居民人际交往较频繁的婚姻迁移女性也高达86%;从主观心理融合方面来看,75%的农村婚姻迁移女性对自己是本地居民的身份比较认同,77%的农村婚姻迁移女性对本地有着较强烈的归属感。表1数据在一定程度上可以反映出,婚姻迁移女性在行为融合和心理融合方面均未呈现明显弱势性。

(三)研究方法

本文采用HLM分层模型,从个人和社区两个层面来考察农村婚姻迁移女性社会融合的影响因素。由于社会融合不仅受到个人层面因素的影响,还受到个人所在社区环境的影响,所以我们可以把每个个体嵌套于相应各个社区中,采用分层线性模型分析社会融合的影响因素。分层模型框架与一般的分析有所不同,其层际作用关系并不表现为上层变量值影响下层变量值,而是直接体现在上层变量影响下层变量与因变量(即结果变量)之间的关系,即影响各个系数的取值大小和方向[39]。因此本文建立以下模型:

层1:社会融合=β0+β1(通婚圈)+β2(方言掌握程度)+β3(是否受歧视)+β4(职业)+β5(教育程度)+β6(打工经历)+β7(收入)+β8(婚龄)+R

层2:βi=Gi0+Gi1(人均收入)+Gi2(社区距镇政府距离)(i=1,2,……,11)

层1考察了婚姻迁移女性个人层面上的因素对社会融合的影响。层2是在个人因素的基础上,考察社区因素对婚姻迁移女性社会融合的影响。

表1 变量定义及描述性信息统计

注:括号内为参照项。

本文研究内容主要分为两个部分:第一部分是个人层面上可控因素对婚姻迁移女性社会融合的影响。第二部分是考察婚姻迁移女性所在社区的经济交通条件对其社会融合的作用,并基于“融合递进说”理论[35-36],进一步考察了婚姻迁移女性的客观行为融合程度对其主观心理融合的影响。

四、农村婚姻迁移女性社会融合影响因素

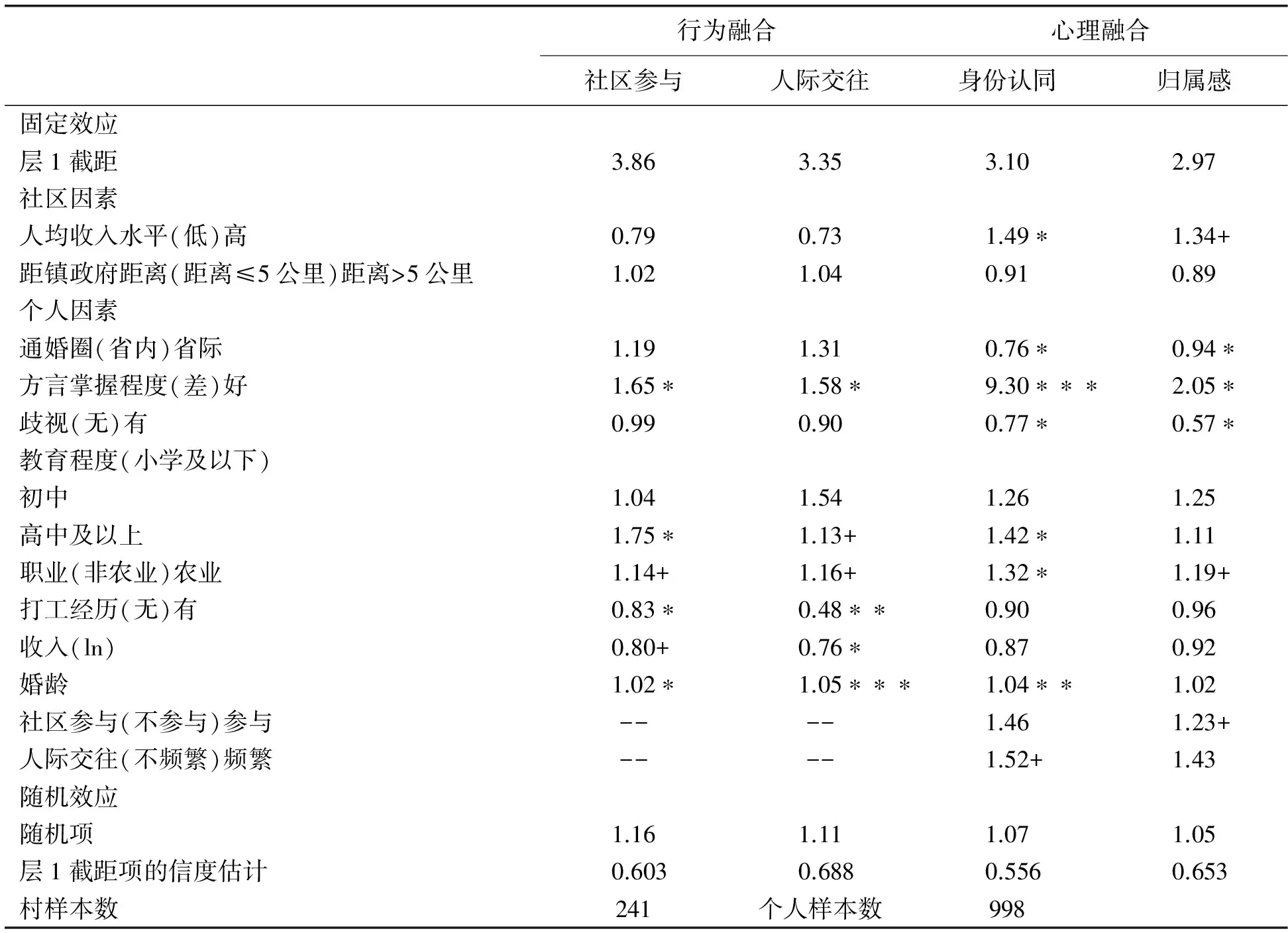

农村婚姻迁移女性社会融合在个人层面和社区层面是否存在差异性,需要进一步考察影响婚姻迁移女性社会融合的影响因素,表2提供了农村婚姻迁移女性社会融合影响因素的分析结果。

表2 农村婚姻迁移女性社会融合的分层回归结果

注:1.***P<0.001 **P<0.01 *P<0.05 +P<0.10。2.变量列括号内为参照项。

首先,从个人层面来看,文化因素和个体特征因素对婚姻迁移女性的社会融合均产生一定的影响。方言作为地区的文化符号及交流工具对婚姻迁移女性的社会融合起了较强的显著作用,方言掌握程度较好的婚姻迁移女性无论是在客观的社区参与和人际交往等行为上,还是在主观的身份认同和归属感等心理感受上,均显著强于方言掌握程度较差的婚姻迁移女性;歧视代表了当地居民对迁移女性的态度,受歧视程度对婚姻迁移女性的心理融合影响较显著,对行为融合没有显著影响。有歧视经历的婚姻迁移女性的身份认同及归属感比没有受过歧视的女性分别降低为77%和57%。远距离通婚对婚姻迁移女性的心理融合有显著的负向作用,省际迁移女性的身份认同度及归属感比省内迁移的女性分别显著降低为76%和94%。从个人特征因素来看,教育程度较高、从事农业、无打工经历、收入较低以及婚龄时间较长的婚姻迁移女性在行为融合或是心理融合方面较好。教育程度为高中及以上的婚姻迁移女性较小学及以下的女性在社区参与、人际交往和身份认同上均显著提高了1.75倍、1.13倍和1.42倍;从事农业生产的婚姻迁移女性无论是行为融合还是心理融合均显著优于非农业的婚姻迁移女性;有打工经历的婚姻迁移女性较之无打工经历女性的社区参与和人际交往分别显著降低为83%和48%;收入较高的婚姻迁移女性社区参与和人际交往显著降低为80%和76%;婚龄时间较长显著提高了婚姻迁移女性的社区参与、人际交往及身份认同度。

其次,从社区层面来看,仅村人均收入对婚姻迁移女性的社会融合有较显著的影响。具体表现为村人均收入较高的社区,将婚姻迁移女性的身份认同和归属感显著提高了1.49倍和1.34倍,人均收入高水平社区的婚姻迁移女性心理融合显著优于人均收入低水平社区的婚姻迁移女性。

最后,基于国内移民社会融合研究的“融合递进说”,考察了行为融合对心理融合的影响。从回归结果看,婚姻迁移女性的社会融合符合“融合递进说”,积极参与社区活动将婚姻迁移女性的归属感显著提高1.23倍,频繁的人际交往将婚姻迁移女性的身份认同显著提高1.52倍,说明婚姻迁移女性的行为融合较好,会有助于其心理融合的实现。

五、结 论

本文利用中国9省“婚姻迁移与农村女性发展”的专项调查数据,基于迁移者的视角,从个人层面和社区层面分别对农村婚姻迁移女性社会融合的影响因素进行分析。

首先,从描述性分析的结果看,婚姻迁移女性的社会融合现状并未体现出明显的弱势性。超过七成以上的婚姻迁移女性在婚姻迁入地能积极参与社区活动、频繁地与当地居民交往,且心理上身份认同度较高、归属感也较强。这与已有的大多数研究结论不一致,打破了婚姻迁移女性是“弱势群体”的标签效应,这主要是与已有大多数研究对象不同有关。已有研究多数关注迁移到城市中农村女性,由于户籍制度的限制仅有少量的农村女性会实现乡—城婚姻迁移[11],她们一般都被排斥在国家提供的各种城市资源和福利之外,从而成为了城市生活中的弱势群体。而本文关注的对象为乡乡迁移的农村婚姻女性,虽然社会转型拉大了地区之间的差异,但与城乡之间的社会经济差异相比,乡乡间的差异较小,生活环境并没有发生质性的变化,所以对于乡乡迁移的婚姻女性,迁移没有对其产生负面影响,社会融合的弱势性也并没有体现。

其次,个人层面的因素对婚姻迁移女性的社会融合有较为显著的影响,其中文化因素的影响尤为强烈。婚姻迁移女性空间迁移的距离越远,心理融合越差。省际通婚的迁移女性相较于省内通婚的迁移女性心理融合显著较弱,可能的解释是在完全陌生的地方,婚姻迁移女性不得不独自面对重新构建的身份及归属,过程中不免遇到焦虑、孤独无助、抑郁等情绪,容易出现心理融合较弱的情况;带有地区文化色彩的方言及歧视对婚姻迁移女性社会融合均产生较显著的作用。方言掌握得越好,越有利于其在迁入地的融合;迁入地居民对婚姻迁移女性的态度越友善越有利于社会融合的实现。方言和歧视虽带有地区文化色彩,但在婚姻迁移女性个人层面上均是可控的,因此,婚姻迁移女性应该积极学习掌握当地方言,保持积极正确的心态,以便于更好地融入。

婚姻迁移女性的个体因素对社会融合产生显著影响,表现为教育程度较高、从事农业,无打工经历、收入较低的女性以及婚龄时间较长的女性行为融合或是心理融合程度较高。教育是婚姻迁移女性人力资本的体现,较高的教育水平会显著提高行为融合和心理融合。因此,婚姻迁移女性应注重积累自身的人力资本,促进自身的社会融合;从事农业的婚姻迁移女性在行为融合和心理融合程度显著较高,可能的解释是,本文的调查样本是乡乡迁移的女性,她们虽然发生迁移但却依然生活在乡土社会,农业生产对于农村女性来说还是能很好地融入农村社区;有打工经历和收入较高的婚姻迁移女性的行为融合程度显著较低,但是心理融合并不存在差异,这是因为有打工经历和收入较高的婚姻迁移女性会忙于自己工作没有闲暇多余时间参与社区的活动,与社区人际交往频率也会相对降低,所以行为融合度并不高;婚龄对婚姻迁移女性的社会融合表现出了较强的显著影响,随着婚龄的增长,婚姻迁移女性已逐渐适应当地社区的生活习惯,其行为也会随着时间居民化,投入社区的感情也会逐渐增加,无论从行为融合还是心理融合程度都显著提高。

再次,社区层面上的村人均收入水平对婚姻迁移女性社会融合有影响。居民的人均收入水平在一定程度上反映出该社区的经济状况,村子的经济状况较好,可以显著促进婚姻迁移女性的心理融合。可能的解释是,婚姻迁移是农村女性为了追求更好的经济条件或有利于自身发展机会的一种选择,迁入地的经济状况较好是婚姻迁移女性安居乐业的基础,在心理融合上显示出较高的融合程度。

最后,婚姻迁移女性的行为融合的实现可以提高其心理融合程度。婚姻迁移女性积极参与社区活动、频繁的人际交往均对其心理融合有正向影响,因此,婚姻迁移女性要想实现真正的社会融合,客观行为的融合是必不可少的,当地社区应多加重视、鼓励并协助婚姻迁移女性的社区参与及人际交往,以期促进婚姻迁移女性行为融合和心理融合。

本文的研究在一定程度上丰富了国内婚姻移民的研究内容,而且文章的结论可以为政府制定旨在提高女性政治权利和生活福利的相关公共政策、进行有效的政策干预提供理论和现实依据。本文的研究也存在一定的局限性。首先,本文只关注乡—乡迁移的婚姻女性,没有将户籍这一因素纳入回归分析,未能比较乡—城迁移和乡—乡迁移女性社会融合的影响差异;其次,社会融合的维度比较多,本文只是从行为融合和心理融合两个维度来研究。未来我们将进一步对婚姻迁移女性社会融合各个维度的影响因素进行深入研究。

[1]BONNEY N, LOVE J. Gender and Migration: Geographical Mobility and the Wife's Sacrifice [J]. Sociological Review, 1991(39):335-348.

[2]FAN C, HUANG Y. Waves of Rural Brides: Female Marriage Migration in China [J]. Annals of the Association of American Geographers,1998(2): 227-251.

[3]FAN C, LI L. Marriage and Migration in Transitional China: A Field Study of Gaozhou, Western Guangdong [J]. Environment and Planning A, 2002(34):619-638.

[4]赵丽丽.中国女性婚姻移民研究的回顾与反思[J].同济大学学报(社会科学版) , 2007(4):85-90.

[5]田华.西南农村妇女东迁婚配态势探析[J].南方人口,1991(1):39-42.

[6]谭琳,柯临清.目前中国女性婚姻迁移的态势和特点[J].南方人口, 1998(2):41-45.

[7]程广帅,万能.农村女性婚姻迁移人口的成因及影响[J].西北人口, 2003(4):31-33.

[8]胡莹,李树茁.中国当代女性跨省婚姻迁移模式变迁研究[J].妇女研究论丛,2015(1):5-12.

[9]李树茁,胡莹.性别失衡的宏观经济后果:评述与展望[J].人口与经济,2012(2):1-9.

[10]齐亚强,牛建林. 新中国成立以来我国婚姻匹配模式的变迁[J].社会学研究,2012(1):106-129.

[11]韦艳,蔡文祯.农村女性的社会流动:基于婚姻匹配的认识[J].人口研究,2014(4):75-85.

[12]谭琳,黄博文.八十年代中国女性省际婚姻迁入的逐步回归分析[J].人口学刊,1999(4):10-15.

[13]胡莹,李树茁.中国当代农村流动女性的婚姻模式及影响因素—— 基于第三期中国妇女社会地位调查研究[J].西安交通大学学报 (社会科学版),2013(4):40-47.

[14]BOSSEN L .Village to Distant Village: The Opportunities and Risks of Long Distance Marriage Migration in Rural China [J]. Journal of Contemporary China, 2007(50): 97-116.

[15]LOCKE C,ZHANG H X. A Better Life? Migration, Reproduction, and Wellbeing in Transition [J]. SBHA, 2010 (2):75-94.

[16]谭琳,苏珊,萧特,等.“双重外来者”的生活——女性婚姻移民的生活经历分析[J].社会学研究,2003(2):75-83.

[17]赵丽丽.城市女性婚姻移民的社会适应及其影响因素研究——对上海市“外来媳妇”的调查[J] .上海交通大学学报(哲学社会科学版),2008(3):34-70.

[18]韦艳,吴莉莉,张艳平.农村婚姻迁移女性生活福利研究[J].青年研究,2014(6):81-90.

[19]LIEVENS J. Family-forming Migration from Turkey and Morocco to Belgium: The Demand for Marriage Partners from the Countries of Origin[J]. International Migration Review,1999(33): 717-744.

[20]新山.婚嫁格局变动与乡村发展——以康村通婚圈为例[J].人口学刊,2000(1):32-36.

[21]邓国彬,刘薇.农村女青年远嫁现象[J].青年研究,2001(6):23-26.

[22]GORDON M. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origin[M].New York: Oxford University Press, 1964.

[23]ALBA R, NEE V. Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration[J]. International Migration Review, 1997 (4): 826-874.

[24]杨菊华.从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究,2009(1):17-29.

[25]HIRSCHMAN C. The Educational Enrollment of Immigrant Youth: A Test of the Segmented-assimilation Hypothesis [J]. Demography, 2001(3):317-336.

[26]MYERS D, GAO X, EMEKA A. The Gradient of Immigrant Age-at-arrival Effects on Socioeconomic Outcomes in the U.S. [J].International Migration Review, 2009(1): 205-229.

[27]REDFIELD R, LINTON R, HERSKOVITS M. Memorandum for the Study of Acculturation[J]. American Anthropologist,1936(1):149-152.

[28]王春光.新生代农民工的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):63-76.

[29]靳小怡,彭希哲,李树茁,等.社会网络与社会融合对农村流动妇女初婚的影响——来自上海浦东的调查发现[J].人口与经济,2005(5):53-58.

[30]SCOTT R A. Deviance, Sanctions and Social Integration in Small-scale Societies[J]. Social Forces,1976(3):604-620.

[31]李树茁,任义科,靳小怡.中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析[J].人口与经济,2008(2):1-70.

[32]杨菊华.流动人口在流入地社会融入的指标体系体系——基于社会融入理论的进一步研究[J].人口与经济,2010(2):64-70.

[33]GRAVES T D. Psychological Acculturation in a Tri-ethnic Community[J]. Southwestern Journal of Anthropology, 1967 (23): 337-350.

[34]悦中山,李树茁,靳小怡,费尔德曼.从“先赋”到“后致”:农民工的社会网络与社会融合[J].社会,2011(6):130-152.

[35]张文宏,雷开春.城市新移民社会融合的结构、现状与影响因素分析[J].社会学研究,2008(5):117-141.

[36]朱力.论农民工阶层的城市适应[J].江海学刊,2002(6):82-88.

[37]风笑天.“落地生根”?——三峡农村移民的社会适应[J].社会学研究,2004(5):19-27.

[38]PORTES A, PARK R N, COBAS J A. Assimilation or Consciousness: Perceptions of U.S. Society Among Recent Latin American Immigrant to the United States[J]. Social Forces, 1980 (1):200-224.

[39]郭志刚.对2000年人口普查出生性别比的分层模型分析[J].人口研究,2007(3):20-31.

【责任编辑 郭 玲】

A Study on Social Integration of Rural Marriage Migrant Females and Its Influencing Factors ——Findings from Nine Provinces in China

WEI Yan1, DUAN Ting-ting2

(1. Institute for Population and Development Studies, Xi'an University of Finance and Economics,Xi'an, Shaanxi 710100;2. School of Statistics, Xi'an University of Finance and Economics,Xi'an, Shaanxi 710100, China)

The rural marriage migrant females encounter the new living environment after marriage, and their social integration will affect individual development and stability of marriage and family. Using the data of “Marriage Migration and Development of Rural Females” conducted in nine provinces of China in 2014, this paper analyzes the current status and influencing factors of behavioral integration and psychological integration of the marriage migrant females in these areas. The results indicate that social integration of rural marriage migration females does not show obvious vulnerability; individual factors and community factors have significant influences on their social integration. Rural female with longer marriage circle, poor mastery of dialect and experience of being discriminated will show poor social integration; the females with higher level of education, no working experience, lower income and longer marriage duration will have higher behavioral integration or psychological integration; the females in the village with higher per capita will have higher social integration. Moreover, behavioral integration of rural marriage migration females has positive effects on their psychological integration.

rural female; marriage migration; social integration

2016-01-26

国家社会科学基金项目“婚姻迁移模式对农村女性发展的影响研究”(13BRK025);陕西高校人文社会科学青年英才支持计划(陕高教2014-24)

韦艳(1972—),女,陕西铜川人,西安财经学院人口与发展研究所教授,主要研究方向:婚姻与家庭。

C92-05

A

1005-6378(2016)02-0153-08

10.3969/j.issn.1005-6378.2016.02.027