不同学、测语言情境下非熟练藏汉双语者英语词汇语义通达实验研究

◆汪书雅 刘海兰 苏媛 白玛拉姆 白玛曲珍

不同学、测语言情境下非熟练藏汉双语者英语词汇语义通达实验研究

◆汪书雅1刘海兰2苏媛3白玛拉姆4白玛曲珍5

本研究采用跨语言长时重复启动研究范式探讨非熟练藏汉双语者在不同学习、测试语言情境下英语词汇语义通达情况。实验结果:反应时结果表明,当学习语言与测试语言一致时,汉语学习方式下抽象词汇通过汉语通达语义,藏语学习方式更利于具体词汇通过藏语通达语义;当测试阶段采用多种语言时,抽象词汇与具体词汇均能通过学习语言通达语义,比一致条件更具优势。正确率结果表明,测试阶段采用多种语言更有利于英语词汇的学习,英语词汇通达语义的过程中对藏语具有更大的依赖性,具体词汇比抽象词汇更容易与藏语发生联系。

非熟练藏汉双语者;学、测语言情境;英语词汇;语义通达

前言

西藏地区藏族大学生的母语为藏语,第二语为汉语,大部分学生为非熟练双语者,那么他们在学习三语英语的过程中,语义是如何通达的呢?

李利等人(2008)在以第一语汉语作为中介语学习二语(英语)及三语(日语或法语)的语义通达研究中发现,非熟练双语者以第一语词汇为中介通达第三语言词汇的概念意义。[1]在我国少数民族地区,第三语学习以第二语为中介语,蒙汉、维汉双语者的研究发现不同熟练度的双语者第一语和第二语汉语皆能与第三语英语通达激活。[2][3]张积家等人对熟练藏汉英三语者的研究发现,英语词汇通过汉语通达语义,而非藏语,张积家认为是学习媒介语影响了第三语通达机制,由于被试借助汉语学习英语,编码过程中英语与汉语形成联结,所以英语通过汉语通达语义。[4]以上研究结果说明学习阶段使用的语言会影响第三语言的语义编码及通达语义的途径。

在关于概念表征共享的问题上,修正分级模型指出第二语言不熟练时需借助第一语言激活语义,第二语言熟练时则可直接通达语义。[5][6]我们由此可推测非熟练藏汉双语者若借助汉语学习英语,英语需经过汉语再通过藏语通达语义;若借助藏语学习英语,英语则可通过藏语直接通达语义或再经过汉语通达语义。对藏族大学生而言藏语为交际功能,汉语是学习功能[7],那么通过哪种语言更有利于第三语英语的学习呢?在真实第三语教学中,通常学习阶段采用何种语言学,测试阶段则采用该语言进行测试,那么这种学、测方式是否为最佳方式呢?

1 实验方法

针对以上两个问题,本研究采用跨语言长时启动范式,设置两种学习方式(汉语学习、藏语学习)和两种学测情境(测试与学习时语言相同、测试中使用多种语言)来探究藏族大学生学习第三语的方式。

1.1 被试

西藏大学藏族学生(非藏语言、汉语言、英语专业)120名。男女生各60名,年龄在18至22岁之间。被试随机分到一致汉语学习、一致藏语学习、不一致汉语学习、不一致藏语学习四种实验条件下,每组30人,男女对半。被试自幼生活在西藏,被试裸眼视力或矫正视力正常。采用7点自评量表让被试对自己的藏语和汉语熟练水平进行评价,数字越高越熟练,1表示非常不熟练,7代表很熟练,被试的藏语和汉语熟练度平均为5.83和5.32,藏语熟练度高于汉语熟练度t=4.995,p〈0.05,为非熟练双语者。

1.2 实验设计

本研究设计为2(学习方式:汉语、藏语)×2(学测情境:一致、不一致)×2(词汇类型:具体词、抽象词)×2(测试词:已学旧词、未学新词)混合实验设计。学习方式和学测情境为被试间变量,词汇类型和测试词为被试内变量。因变量是测试阶段的反应时和正确率。学测情境一致条件是测试阶段所用语言与学习阶段语言一致,不一致条件是测试阶段所用语言包括藏语和汉语两种语言。测试阶段已学旧词为语义对应的英语词汇在学习阶段学过,未学新词为语义对应的英语词汇在学习阶段未学过。

1.3 实验材料

选取藏语中常见抽象词具体词各60个,请藏文专业老师译出对应的汉语词120个。由30名同质被试(不参加正式实验)使用7点量表对选词的熟悉性(数字越大越熟悉)和具体性(越大于4具体性越强,越小于4抽象性越强)进行评价,从中选取具体性较强的藏语和汉语词汇各20个和抽象性较强的藏语和汉语词汇各20个作为学习材料。另从中选取藏具体词、藏抽象词、汉具体词、汉抽象词各10个作为测试阶段的新词。另外学习阶段每个条件下选取3个词作为填充词(只学习,不出现在启动测试阶段,也不进行分析的词)

在学习阶段,为防止被试受到已学英语经验的干扰,学习材料为英语假词(实际不存在,但符合拼写规则可发音的词)。英语假词分别与汉语词或藏语组成词对进行学习,获得语义。英语假词在汉语学习方式下与汉语词组成对词,如apain—感觉;在藏语学习方式下,与藏语词组成对词,如apain—བག་ཆགས།。汉语学习组与藏语学习组使用的英语假词完全相同。实验条件的设置我们将两种语言下的学习词汇分为四组,即具体词汇汉语测试,具体词汇藏语测试,抽象词汇汉语测试,抽象词汇藏语测试(其中在学测一致条件下测试阶段只有与学习语言一致的测试词汇,但四组词汇都要进行学习,学测不一致条件下测试阶段才有这四种测试条件)。40个英语假词被分到上述四组条件,四组英语假词在词长(字母数)上无差异,均数均为6.2。

在匹配学习阶段的配对汉语与藏语时,要考虑三个方面,包括笔画数或词长、熟悉性和具体性。经检验,汉语学习方式下,两种测试(藏语测试与汉语测试)条件对应的汉语具体词汇和抽象词在笔画数上均不存在显著差异;在熟习性和具体性上,具体词汇的具体性和熟习性显著高于抽象词汇,其他效应不显著。藏语学习方式下,两种测试(藏语测试与汉语测试)条件对应的汉语具体词汇和抽象词在词长上均不存在显著差异;在熟习性和具体性上,具体词汇的熟习性和具体性显著高于抽象词汇,其他效应不显著。

启动测试阶段,在学测一致情况下,用汉语学习,启动测试词汇为汉语,已学抽象词、具体词各10个,未学新词类型、数量与已学旧词一致,藏语学习组启动词为藏语,已学抽象词、具体词各10个,未学新词类型数量与已学旧词一致。经检验,汉语学习组启动测试词各条件下词汇的笔画数无显著差异;藏语学习组的启动词各条件下词汇的词长无显著差异;在具体性和熟悉性上具体词汇均高于抽象词汇;其他效应均不显著。在学测不一致条件下,学习阶段与学测一致条件下完全一样,进入分析的测试词汇是与学习阶段语言一致的词汇,即与学测一致条件是同一批词汇。

1.4 实验程序

采用E-prime 2.0软件呈现刺激,实验分为学习和启动两个阶段,学习阶段,屏幕上呈现一组由英语假词与藏语或汉语组成的对词与对应图片(具体词汇)或语义解释(抽象词汇),词对呈现顺序随机,并教被试对英语假词发音,被试任务为记住英语词汇及其语义,不限时,记住后按P键后进行下一组对词的学习。学会以后进行记忆测试,如果出现错误则返回重新学习,正确率达到100%后进入启动测试阶段。

启动阶段,屏幕中央呈现红色注视点“+”,500ms消失后呈现英语假词,要求被试进行回忆识记,此处不做反馈。对所有英语假词回忆识记完后,屏幕呈现999-3倒减掩蔽界面,要求被试出声报告,时限一分钟。随后屏幕呈现单个藏语或汉语词汇,与英语假词语义一致的词汇为旧词,不一致的为填充新词。要求被试对词汇的新旧做又快又好的判断,已学按“F”键,未学按“J”键(每种学习方式里一半被试按此规定按键,另一半被试与之相反)。按键后词汇消失,系统对被试反应进行反馈并记录反应时和正确率。若被试未在1500ms时间段做出反应,词汇自动消失。

2 研究结果

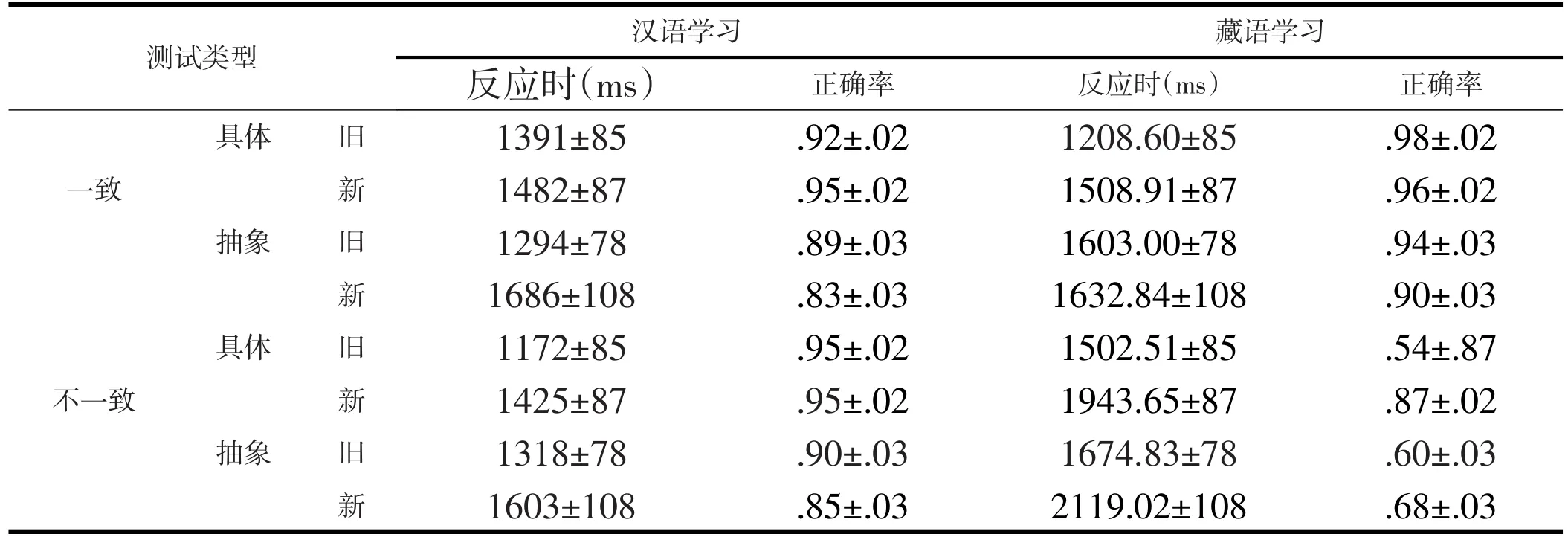

删去M±3SD范围的数据,反应时中错误反应的数据不计入分析,使用SPSS20.0软件进行结果的统计与分析。各条件平均反应时和平均正确率见表1。

表1 不同学测情境下的平均反应时与正确率(M±SD)

2.1 反应时

对平均反应时2(学习方式:汉语、藏语)×2(学测情境:一致、不一致)×2(词汇类型:具体词、抽象词)×2(测试词:已学旧词、未学新词)四因素方差分析,结果表明,词汇类型主效应显著F(1,116)=19.7,P〈0.05,对具体词的反应显著快于抽象词。测试词主效应显著,F=(1,116)=46.88,p〈0.05,对旧词的反应显著快于新词。学习方式、学测情境、词汇类型、测试词间交互作用显著,F(1,116)=4.1,P〈0.05,简单效应分析表明在学测情境一致时,汉语学习下,对抽象旧词的反应显著快于新词,出现启动效应,F1(1,116)=10,p〈0.05,藏语学习下启动效应显著,对具体旧词的反应显著快于新词,F2(1,116)=13.4,P〈0.05;学测情境不一致时,四个条件都出现了显著的启动效应,汉语学习和藏语学习条件下,对具体、抽象旧词的反应均显著快于新词,Fs(1, 116)〈5.31,Ps〈0.05。

2.2 正确率

对平均正确率进行2(学习方式:汉语、藏语)×2(学测情境:一致、不一致)×2(词汇类型:具体词、抽象词)×2(测试词:已学旧词、未学新词)四因素方差分析,结果表明,词汇类型主效应显著F(1,116)=48.50,p〈0.05,具体词正确率显著高于抽象词。测试词的新旧词间抑制效应显著F(1,116)=8.1,p〈0.05,旧词正确率显著低于新词。学测情境与测试词间交互作用显著,F(1,116)=19.6,P〈0.05,简单效应分析显示,学测情境不一致时抑制效应显著,旧词正确率显著低于新词F (1,116)=26.43,P〈0.05,出现抑制效应;学测情境一致时测试词效应不显著F(1,116)=1.2,p〉0.05。学测情境、学习方式、测试词三者交互效应显著,F(1,116)= 23.1,P〈0.001,简单效应表明,在学测情境不一致时藏语学习条件下抑制效应显著,F(1,116)=68.86,p〈0.05,旧词正确率显著低于新词,汉语学习条件下测试词的效应均不显著;一致条件下测试词的效应均不显著ps〉0.05。学测情境、学习方式、词汇类型、测试词间交互作用显著,F(1,116)=11.1,P〈0.05,简单效应表明,学测情境不一致时,藏语学习条件下具体词抑制效应显著,旧词正确率显著低于新词F(1,116)=215.5,P〈0.05,而抽象词抑制效应边缘显著F1(1,116)=3.7,P= 0.058,旧词正确率低于新词,进一步分析发现具体词汇抑制量大于抽象词,汉语学习条件下测试词的效应均不显著ps〉0.05;一致条件下测试词的效应均不显著ps〉0.05。

3 讨论

首先反应时结果显示学习方式、学测情境、词汇类型、测试词间交互作用显著。在测试情境一致时,汉语学习下,抽象词汇的启动效应显著,藏语学习下具体词的启动效应显著;学测情境不一致时,汉语学习和藏语学习条件下,对具体、抽象旧词的反应均出现了显著的启动效应。该结果说明如果学习测试使用同种语言,用汉语学习英语时,仅抽象词汇需通过汉语通达语义,而藏语学习方式下,仅具体词汇通过藏语通达语义。而当采用多种语言进行测试时,具体和抽象词汇均可通过学习语言通达语义。这可能是因为测试需用使用多种语言,所以学生在学习阶段对英语词汇进行了多种语义编码,在测试阶段不论什么语言均可通达语义。因此我们建议在实际教学中运用多种语言,特别是测试阶段使用多种语言更有利于学生获得英语词汇的语义。

其次正确率结果也显示学习方式、学测情境、词汇类型、测试词间交互作用显著。学测情境不一致时,汉语学习条件下测试词的效应均不显著,藏语学习条件下具体词抑制效应显著,抽象词抑制效应边缘显著,进一步分析发现具体词汇抑制量大于抽象词;一致条件下测试词的效应均不显著。结合反应时的结果,该结果可以在一定程度上说明:第一,测试采用多种语言更有利于词汇语义的通达;第二,英语词汇更倾向于通过藏语通达语义,这与以往的研究一致,双语者偏好母语加工[8];第三,具体词汇比抽象词汇更容易与第一语言发生联系,更容易习得。

赵家红(2013)发现在英语学习过程中藏族学生多为“英语转藏语,对学习的内容讨论时学生倾向于汉语交流,可见藏汉双语在英语学习中是并存的。[7]不少研究表明藏族学生的英语教学不符合藏区情况,适宜的三语教材和大量三语型教师颇为需要[9][10],本研究的结果也符合这些研究的观点,三语型老师更有利于促进学生的英语学习。所以建议对藏族学生的教学过程中测试阶段可以采用藏语和汉语多种语言来进行测试,另外在学习阶段采用汉语教学会有一定的教学效果,如果再加上藏语教学则更有利于促进学生的英语学习。

4 结论

反应时结果表明,当学习语言与测试语言一致时,汉语学习方式下抽象词汇通过汉语通达语义,藏语学习方式更利于具体词汇通过藏语通达语义;当学习语言与测试语言不一致时,抽象词汇与具体词汇语均能通过学习语言通达语义,比一致条件更具优势。

正确率结果表明,测试阶段采用多种语言更有利于英语词汇的学习,英语词汇通达语义的过程中对藏语具有更大的依赖性,具体词汇比抽象词汇更容易与藏语发生联系。

[1]李利,莫雷,王瑞明.熟练中—英双语者三语词汇的语义通达[J].心理学报,2008,40:523—530.

[2]白乙拉,李慧惠.熟练—非熟练蒙族双语者英语表征的实验研究[J].内蒙古师范大学学报,2006,35 (5):99—101.

[3]热比古丽.白克力,雷志明,闻素霞.维吾尔族三语者的非熟练第三语言的概念表征特征[J].心理学探新,2011,31:150—153.

[4]崔占玲,张积家.藏—汉—英三语者语言联系模式探讨[J].心理学报,2009, 41(3):208—219.

[5]Potter M C,So K F,Von Eckardt B,et al. Lexical and conceptual representation in beginning and proficientbilinguals[J].Journalof verbal learning and verbal behavior, 1984,23(1):23-38.

[6]Kroll J F,Dijkstra A.The bilingual lexicon.InR.Kaplan(ed.),Handbook ofapplied linguistics[M].Oxford University Press,2002:301-321.

[7]赵家红,尹辉,李璠,扎西卓玛.藏、汉、英三语语境下藏族大学生英语学习中语码转换的实现过程探析[J].西北民族大学学报,2013,34(2):43—46.

[8]鹿士义,吴洁.双语学习者短时记忆编码方式的实验研究[J].暨南大学华文学院学报,2004(2):6-11.

[9]史民英,邢爱青,西藏地区三语教学存在的问题与对策[J].西藏大学学报, 2011,26(2):137—141.

[10]尹辉,赵家红,王孟娟,李璠,扎西卓玛.藏、汉、英三语语境下藏族大学生英语学习特点分析.西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2013,34(4):132—136.

※本文为大学生国家级创新项目(项目编号:20151069030)的研究成果

作者单位:1,3,4,5西藏大学师范学院2013级本科生2 通讯作者 西藏大学师范学院教师

责任编辑:胡萍