煤储层孔隙特征及比表面积对煤吸附能力影响的研究

李亚男 李贵中 陈振宏

(中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北 065007)

煤储层孔隙特征及比表面积对煤吸附能力影响的研究

李亚男 李贵中 陈振宏

(中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北 065007)

本文选取煤层气开发区代表性煤样,运用光学显微镜、扫描电镜进行实验测试,研究煤中矿物含量及孔隙发育情况;通过图像分析,表征不同组分煤岩孔隙结构特征和发育程度,为煤层气的勘探开发提供理论支持。同时,还对研究区内的比表面积和吸附气含量的关系进行了探讨。

扫描电镜 孔隙特征 比表面积 吸附特征

1 煤储层孔隙特征

煤岩的双重孔隙系统,按照结构划分可分为基质孔隙和裂隙。其中,基质中所包含的微孔隙成为基质孔隙,是煤层气的重要储集场所,其储集有吸附状态的煤层气。而煤岩中的裂隙,按照其结构可以划分成两种:内生裂隙和外生裂隙。内生裂隙又被称为“割理”,是在煤化的过程中形成的;而外生裂隙则是由构造应力造成的。

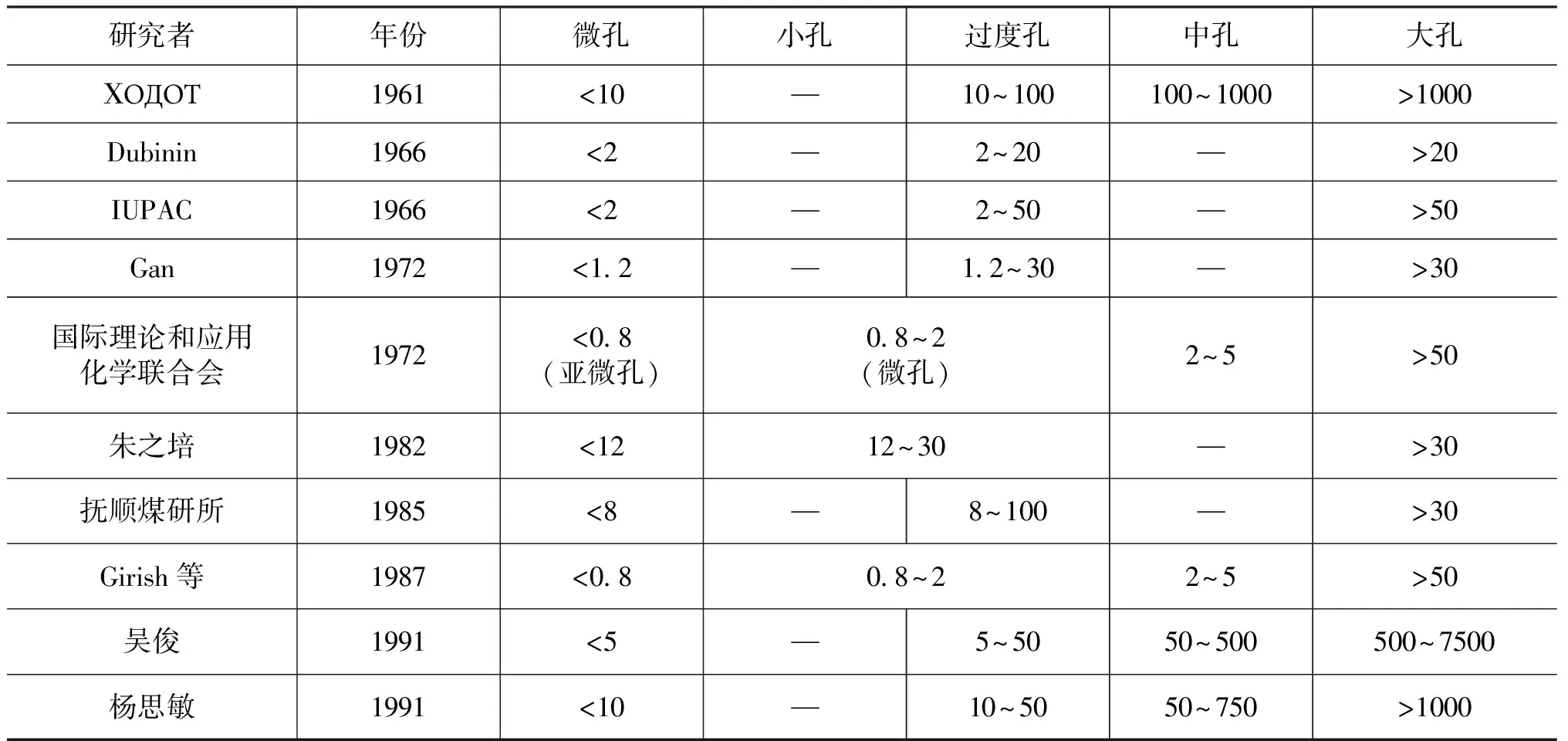

1.1 煤孔隙大小的分类

在《煤与瓦斯突出》(ΧОДОТ,1961年)中,对煤的孔隙有较详细的论述,这也是最早的系统研究煤孔隙的著作之一,按空间尺度将煤中孔隙划分为微孔、小孔、中孔和大孔。其中,对煤的孔径结构划分是在工业吸附剂的基础上提出的,主要依据孔径与气体分子的相互作用特征,气体在大孔中主要以层流和紊流方式渗透,在微孔中以毛细管凝。之后,也有很多学者也都提出过不同的分类方法(表1)。

表1 煤的孔隙分类方案比较 单位:nm

国内的很多研究者对孔隙的分类有很多种方法。由此可知,按孔隙大小进行分类,其分类的差异性是较大的。其中的原因主要是取样时煤中孔隙结构的随机性,采样区域不同,以及研究者的研究目的和手段的差异等。

1.2 煤孔隙的扫描电镜下观察

由于煤是由植物遗体转变成的非均质性极强的有机岩石,所以植物细胞结构在煤岩中有不同程度的保存。不同的原始植物细胞,以及其不同的保存完整度,都会造成煤储层的孔隙大小、孔隙类型和结构的差别。而煤在变质过程中也会有新的孔隙产生,同时其原有的孔隙也会发生改变。在成煤作用过程中,煤储层会伴有一定量的煤层气生成。而煤储层中的孔隙和裂隙就成为煤层气的主要存储、扩散和运移的场所,同时煤层中的孔隙和裂隙也是煤层气得以产出的重要通道。因此,对煤储层中的孔隙和裂隙的类型、大小和结构等的研究,对煤层气的含气性,乃至后续的勘探开发都具有非常重要的意义。

扫描电镜(Scanning ElectronMicroscope, SEM)具有较高的放大倍数,5~30万倍之间连续可调,分辨率可达0.15nm左右,图像立体感强,清晰度高,可较方便地观察煤中不同级别的、多种成因类型的孔隙和裂隙,开展定性和半定量研究。也可观察和识别矿物质微小低等生物、比较典型的显微和亚显微组分、研究煤体结构等;同时,扫描电镜与X射线能谱配合使用,不仅可以看到样品的微观结构,还能分析样品的元素成分及在相应视野的元素分布。利用扫描电镜观察和研究煤储层中的孔隙和裂隙是一种十分有效的研究方法。

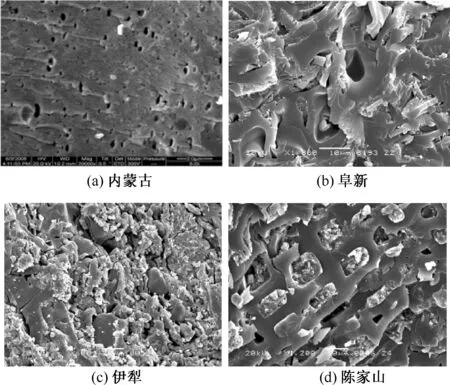

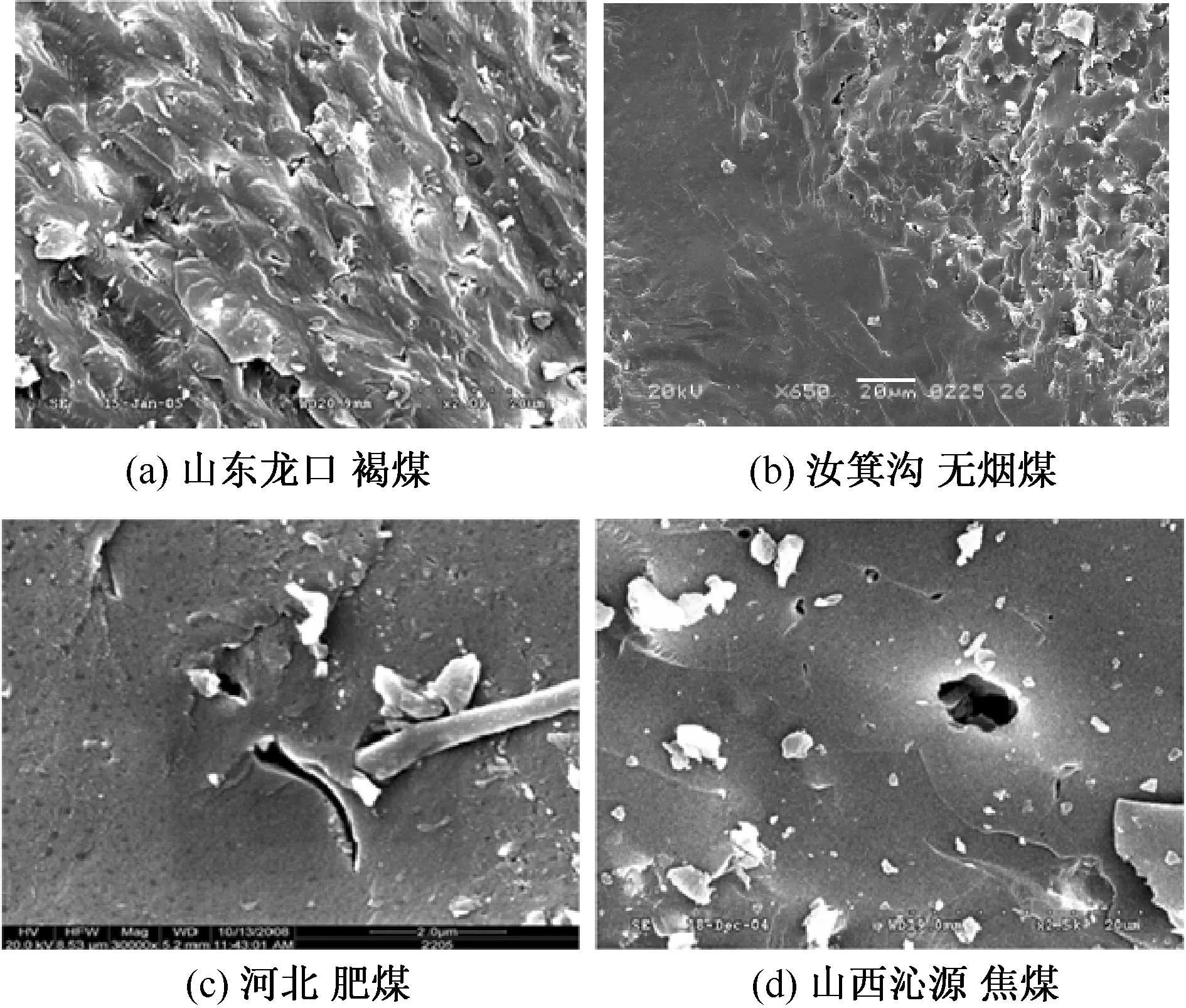

在扫描电镜下,对煤体自然表面特征(形貌、断口、断裂等)、煤体破碎特征(粒状、片状、网状、 棱角状等)、 煤中孔隙特征 (孔隙类型、 大小、 分布等) 以及煤中矿物成分及分布特征等均可进行研究。不同煤阶的扫描电镜图如图1和图2所示。

图1 长焰煤扫描电镜图

图2 其他煤级扫描电镜图

根据不同种煤在扫描电镜下的孔隙形态,可以发现,无烟煤中大孔发育少,且孔隙具有显著的定向性。而褐煤、长焰煤中大孔分布的密度明显要高于焦煤和肥煤。

2 比表面积与吸附特征

影响煤储层的吸附能力的因素很多,对甲烷吸附容量的因素是多方面的。其中,主要包括温度、压力、煤质及比表面积等因素的影响。温度和压力

的影响比较简单,而煤质影响比较复杂。粗略的说包括不同煤岩组分的煤、不同变质程度的煤、不同灰分产率的煤、不同水分含量的煤、不同孔隙特征和不同破坏类型的煤等。比表面积的影响即为:在同样煤质的条件下(如:同煤阶、同煤岩组分、同破坏类型的煤)对甲烷的吸附量及吸附特性却不一定相同。

2.1 煤孔隙比表面积

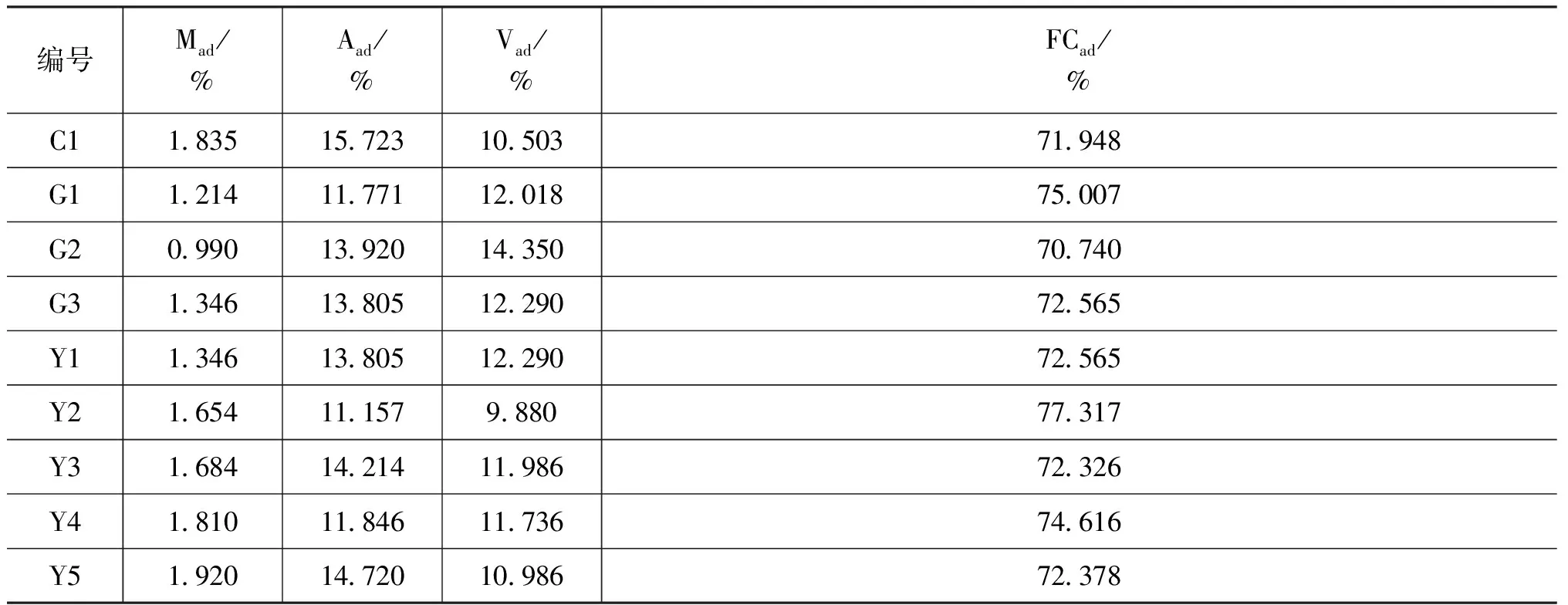

研究区内所采的样品以无烟煤为主,其次为贫煤。对样品的工业分析结果见表2。

表2 研究区煤的工业分析

选取了研究区中具有代表性的煤样进行了实验测试,测试的结果见表3。从表3中可看出,沁南地区煤样的BET比表面积为0.636~2.313m2/g,平均为1.17m2/g。BJH总孔体积为 0.001~0.585mL/g,平均为0.076mL/g。BJH总体积和BET比表面积发育具有大致相似的规律,即BET比表面积越大,BJH总孔体积亦越大(表3)。

表3 研究区煤样测试结果

2.2 孔隙对煤储层吸附能力(兰氏体积)的影响

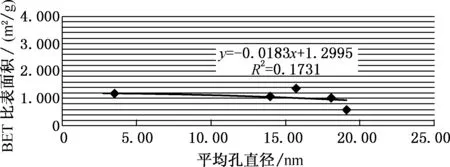

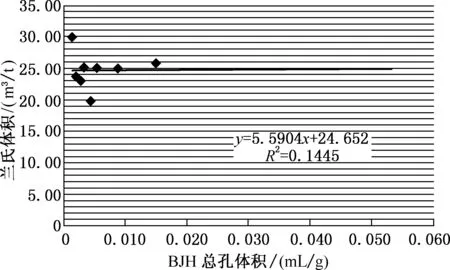

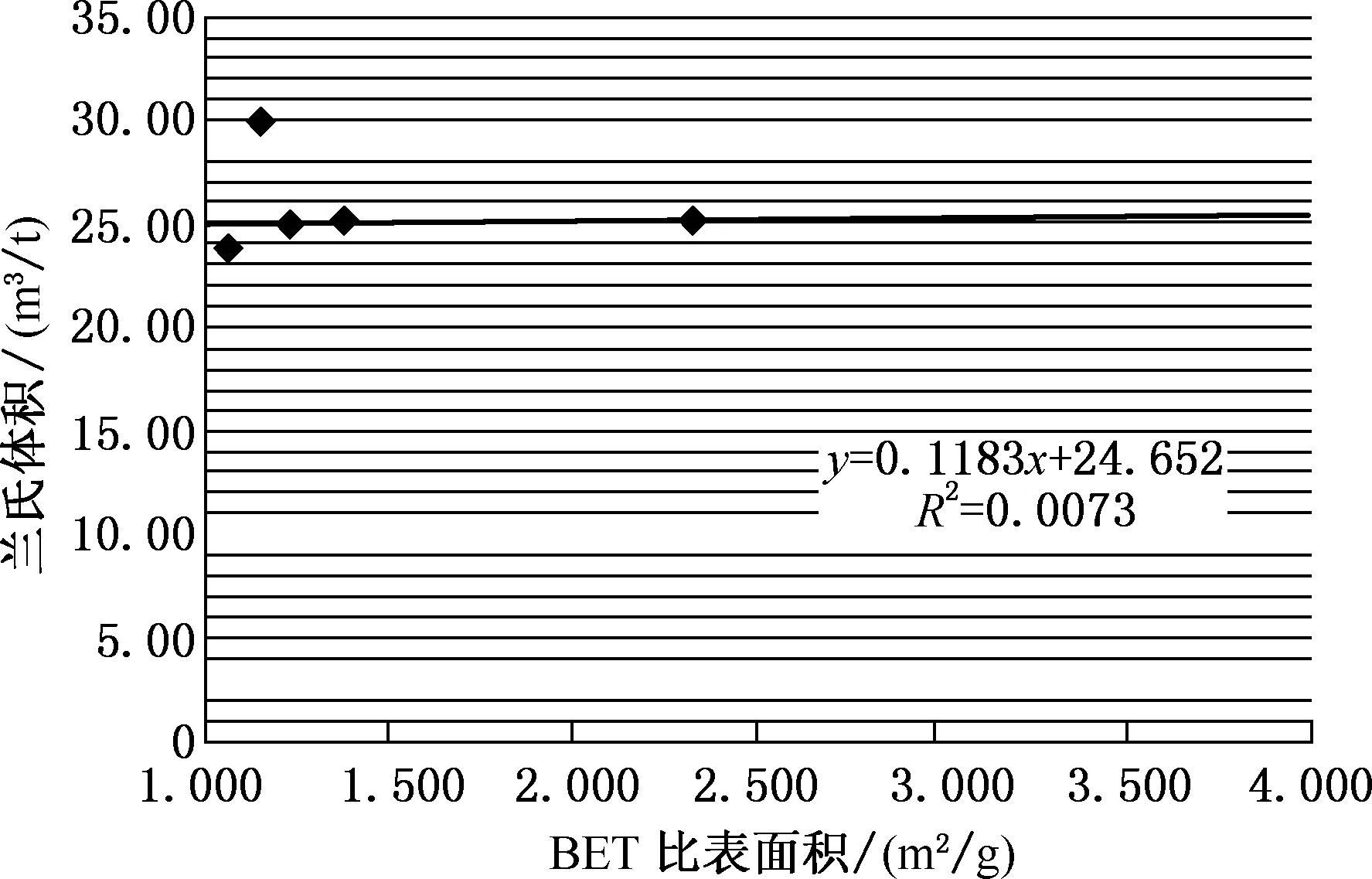

煤储层当中,孔隙平均直径越大,总比表面积越小;反之,孔隙平均直径越小,总比表面积越大(图3)。而在液氮温度下,煤储层的吸附量与总孔隙体积、煤的比表面积呈正相关关系(图4、图5)。实验表明,煤的吸附储集能力与煤的孔隙密切相关,孔体积和比表面积越大,煤储集气的能力越强。

图3 研究区煤孔平均直径与比表面积的关系

图4 研究区总孔体积与兰氏体积的关系

图5 研究区比表面积与兰氏体积的关系

3 结论

(1)通过对不同种煤在扫描电镜下孔隙形态的观察,可以发现不同种类的煤的孔隙形态有所差异。其中,无烟煤中大孔发育少,且孔隙具有显著的定向性。而褐煤、长焰煤中大孔分布的密度明显要高于焦煤和肥煤。

(2)通过实验可以得出:煤储层的吸附性取决于比表面积和总孔体积,且它们呈正相关关系。鉴于煤孔隙特征的结果,结合煤大分子理论,在煤的低变质阶段,煤储层埋藏较浅,承受上覆地层压力较小,煤体结构比较疏松,加上煤大分子的固有缺陷,从而形成尺度多样的孔隙类型,因此导致了不同煤级的孔隙的差异,以及煤的吸附性的差异。

[1] 李强,欧成华,徐乐,周长林.我国煤岩储层孔-裂隙结构研究进展[J].煤,2008,17(7):1-3.

[2] 国家发展和改革委员会,国家能源局煤层气(煤矿瓦斯)开发利用十二五”规划.

[3] 李相臣,康毅力.煤层气储层微观结构特征及研究方法进展[J].中国煤层气,2010,7(2):13-17.

[4] 傅雪海,等.多相介质煤层气储层渗透率预测理论与方法[J].北京:中国矿业大学出版社,2003.

[5] 苏现波,陈江峰,孙俊民,等.煤层气地质学与探勘开发[M].北京:科学出版社,2001.

[6] ΧОДОТ.煤与瓦斯突出[M].宋士钊译.北京:中国煤炭出版社,1966.

[7] 王明寿,汤达祯,张尚虎.煤储层孔隙研究现状及其意义[J].中国煤层气,2004,1(2):9-11.

[8] 王利丽.煤的微观结构变化吸附控制机理,河南理工大学,硕士学位论文,2009.

[9] 张素新,肖红艳.煤储层中微孔隙和微裂隙的扫描电镜研究[J].电子显微学报,2000,19(4):531-532.

[10] 杜玉娥.煤的孔隙特征对煤层气解吸的影响[R].西安科技大学,硕士学位论文,2010.

[11] 刘琰昊.高煤级煤储层条件下气体运移机理[R].河南理工大学,硕士学位论文,2010.

[12] 李旭.不同变质程度煤比表面积与吸附特征关系的研究[R].煤炭科学研究总院沈阳研究院,硕士学位论文,2007.

[13] 杨高峰.不同煤阶煤储层物性特征研究[R].安徽理工大学,硕士学位论文,2013.

[14] 钟玲文,张慧,员争荣, 雷崇利.煤的比表面积、孔体积及其对煤吸附能力的影响[J].煤田地质与勘探,2002,30(3):26-29.

(责任编辑 韩甲业)

Research on the Characteristics of Coal Reservoir Porosity and the Influence of Specific Surface Area on Coal Adsorption Capacity

LI Yanan, LI Guizhong, CHEN Zhenhong

(Langfang Branch of Research Institute of Petroleum Exploration and Development, CNPC, Hebei 065007)

The representative coal samples of the coalbed methane development zone is selected, and optical microscope and scanning electron microscope are used for experimental measurement in the paper to research on the mineral content in coal and pore development situation. By the analysis of the image, the pore structure feature and degree of development of coals with different components, is represented, which provides theoretical support for the CBM exploration and development. At the same time, research is conducted on the relation between the specific surface area and the adsorption content.

Scanning electron microscope; porosity characteristics; specific surface area; adsorption characteristics

国家科技重大专项项目“煤层气富集规律研究及有利区块预测评价”(2011ZX05033)和中国石油天然气股份重大科技专项“煤层气资源潜力研究与选区评价”(2013E-2201)

李亚男,女,博士,工程师,现主要从事煤层气地质评价与实验研究工作。