墨迹与心迹:《日藏宋元禅僧墨迹选编》断想

王晓平

写本学的视野

写本,或称抄本,说简单点就是手抄书。在日语中也有写本、抄本、旧抄本之说,韩语一般也叫笔写本。写本学就是研究手抄书的学问。这里,还有一些情况,算不算写本,就会有不同意见。

首先,是那些还称不上书的单篇手抄文献,其中可能保留某些典籍或古书的佚文、异文,多以残叶、残卷的方式呈现,它们是笔写的,有些是从当时完整的文献中剥离出来的,有些则是零星抄写的,被古人格外珍爱地保存了下来,断编残卷,如屑玉碎金,也可以反映当时写本的部分原貌。

其次,是那些写在刻本上的批注。古人有一边读一边批注的习惯,在刻本的栏外、栏上,随手写下对书中字句的注音、解释、出处、各种注本的资料,也在上面加入自己的意见。如日本所谓《史记》南化本,学人在黄善夫本上添加了很多批注,有些部分批注的文字比本文还多。这些笔写的资料,十分可贵,是还没有整理成书的写本。在亲笔书写本或他人书写的写本上添加批注文字的也不少,这些朱栏内外的批注文字,如藤缠高树,柳依平湖,它们虽不是写本,作用不亚于写本,也有值得珍视的地方。

图一江静编著《日藏宋元禅僧墨迹选编》

还有一种,是古人书写的书函、诗文、题词、匾额等各种文字材料。中文称为墨宝。这些不一定全都纳入写本范围,但也是写本学值得关注的材料。或散或韵,如吟如唱;或行或草,似飞似舞。其中有一部分,比较完整的,完全可以视为写本。江静编著的《日藏宋元禅僧墨迹选编》(以下简称《选编》)就是一部保存了相当丰富写本资料的重要文献。

再有一种,就是作家的手稿和笔记了。现代有些著名作家的手稿,已经经过系统搜集和影印,如2014年吉林文史出版社出版的《胡适手稿》,王培元编人民文学出版社出版的《鲁迅手稿丛编》、杨绛编《钱钟书手稿集中文笔记》《钱钟书手稿集外文笔记》等,这些手稿还没有得到充分的研究,更多作家的手稿还没有经过系统搜集和整理。它们虽然属于现代的写本,如果没有足够的古代写本方面的知识,也会碰到许多意想不到的困难。

古人读书,手边没有刻本,就要借书抄来读。刻本不够用,或者为了保存刻本,也会抄书。这些以刻本为原本的抄本,也是重要的写本文献。上面所说的各种以毛笔为书写工具的纸质文献,尽管并非全部以写本相称,但却都是写本学必须关注的对象。它们的研究,都理应纳入写本学研究者的视野。

“小秘密”藏在点墨之间

在汉语中,墨迹一是指墨色的痕迹,用墨勾勒的线条;一是指书、画的真迹,某人亲手写的字或画的画。而在日语中,墨迹一词却有特殊的含义。神田喜一郎所撰《

禅僧的书法》一文中说:“我国自古以来把禅僧所写的字特别称为墨迹,有看重它们的风气。近世的隐元、木庵等黄檗僧、白隐、仙崖等写的字,当然应该看重,但是墨迹之中一般并不包括它们。被称为墨迹的,在中国说来是宋元时期的字,在日本来说就限于镰仓、室町时代禅僧写的字了。但在都是禅僧所书这一点上,本质上

并非二致。这些禅僧的字特别被看重,怎么说来也是日

本独特的风气。在中国,这些墨迹,说不上受珍重,

图二未赴日宋僧无准师范与圆尔印可状(日本国宝)

但不如是与一般书法艺术无缘的异端。”恰恰是因为这种特有的风气,日本保存了不少宋元禅僧的“墨迹”。

从日本平安时代中后期,遣唐使中断之后,几百年间,只有来往于大海两边的僧侣,充当着文化的使者,在文化交流中扮演着主角。宋元时代的入日僧以及日本赴华

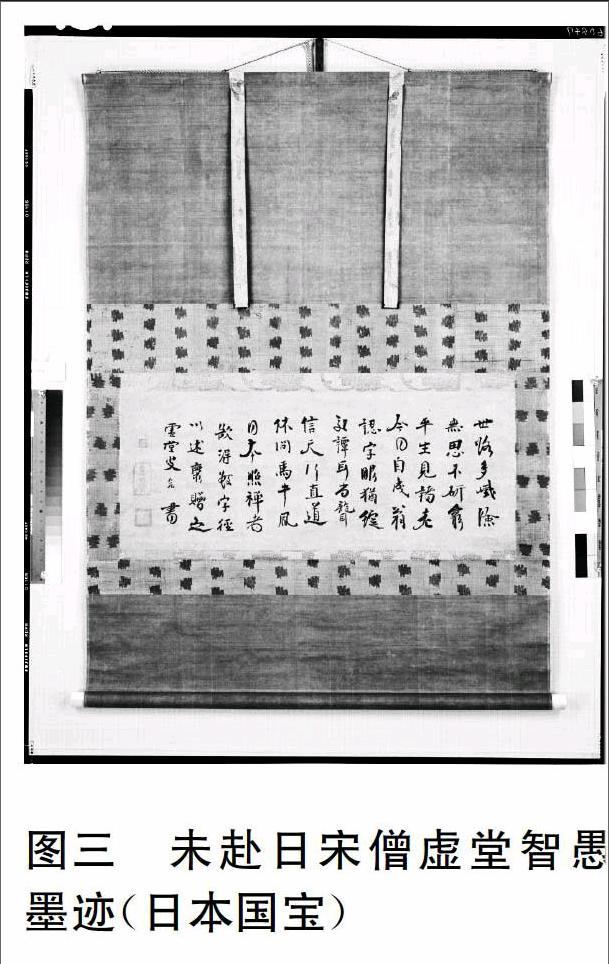

图三未赴日宋僧虚堂智愚墨迹(日本国宝)

的僧侣,带去了中国的典籍、物品乃至习俗。几百年间,日本人从他们身上,以及他们携带的物品感受中国文化,自然,这不是宋元文化的全部,而只是经过他们选择、能够携带的那一部分。从汉字文化来看,他们的书写习惯,他们有关书写的知识,就构成了日本人相关知识的核心。而强烈的继承性,导致这种习惯很多延续到江户时代很长一段时间。所以,将日藏宋元禅僧的墨迹和江户时代那些写本放在一起来看,两者的继承关系和变化,也就一目了然了。

据《选编》,现存墨迹中,据传为赴日僧留下的作品至少有190件,还有458件墨迹为未曾赴日的宋元禅僧的作品。江静在日本走访了大量寺院、图书馆、博物馆,发现了日本学者田山方南书中未曾收录的禅僧墨迹,所见已达650件。《选编》首先将被日本政府列为重要文化财的180幅墨迹释录整理出来,这是一件大有益中日学界的事情。在释录中,纠正了不少日本学者的误释误录,更是值得称道的。这些难得的文献呈现在我们面前,对汉字写本研究大有裨益。

图四赴日宋僧无学祖元画像

现存禅僧墨迹主要包括法语、诗偈、赞语、序跋、尺牍、印可状、疏,以及额字、牌字、道号、禅语等大字墨迹。除了这最后的大字墨迹,算不得“本”以外,其余均可视同写本。写本研究,就是要给一个个保存至今的古代写本做“档案解密”的工作。很多秘密,其实就在点墨之间,在当时的人们来说,那些可能算不上秘密,而对于今天解读他们的人来说,却常常因不知其意而造成误读。因而熟悉不同时代写本的书写习惯和符号,就是释读者要做的功课。

汉字书写妙在一气呵成,一笔写错,伤及全篇,改错是常有的事,改错符号也就颇有讲究。《选编》收入该书未赴日宋僧北磵居简作《登承天万佛阁偈》正文第9行“为者谁或曰金泉英发”,第9行“短发霜披

信孚全吴地”,接前第8行的“莫知”两字,如果将这两行释作“莫知为者谁,或曰金泉英,(发)短发霜披披,信孚全吴地”,看来是完全没有问题的。值得注意的是,第8行的最后一个字“发”的左上侧,有一个

符号,这应该是一个改错符号,意思是这个字写错了,不用了,应该接着读下面的文字。因而,释录成“短发霜披披”就好了。这个

“

”

就起着涂抹的作用。像北磵居简这样,一写完马上意识到写错了,就直接将正确的字写在下面。用这样的修改方式,就避免了大煞风景的浓墨涂抹,保持了页面的整洁。

同样是未赴日宋僧痴绝道冲作《大慧、草堂墨迹跋》第3行与第4行“愚欲起二老,而与之论父子星弟不传之妙,以警于世也”,其中“愚”字,开始写得像个“过”字,于是便在字的左侧点了一个点,而在右边重写了一个“愚”。这一类的点,或许正是日本“见消”的源头。日本学者静永健曾经指出,非常注意写卷美观的日本平安贵族们,或用“胡粉”,

或用所谓“见消点”(見せ消ち点,ミセケチテン,读作MISEKECHITEN)。“见消”,

大意就是抹掉不看、不用去看,它时常就只是一个小点,点在需要删节的

字的左侧不起眼的地方,在适当的地

方再写出正确的。这种表示改错、加注的符号,或是一个小墨点,或是一个小圆圈,或是一条细线,看起来很不显眼,用来订正、加注、添加异文,都可以。这是书写者为了不让涂抹或附加的文字使页面“毁容”而采用的藏拙方式,也是为了不至于为一个错字就坏了运笔的心情。而上述《登承天万佛阁偈》中的也正是一个“见消”。

书写者为自己书写的文字加注,也是常有的事。有些写本把对字词的注解也写在这些字词的旁边,很容易与正文搞混。《无学祖元与高峰显日问答语》是赴日宋僧无学祖元与他的法嗣高峰显日的一段有趣对话:“和尚云:老汉老饕承供养,鼻下一坑深万丈。横吞罗汉竖吞佛,却道今日欠盐酱。”在“饕”字右边,写了“贪也”两个字,很容易看成是饕字下写丢的字,读成“老汉,老饕贪也”。容易把一首七言诗读散了。而“贪也”,却是为“饕”字作的注解。饕,就是极贪婪,《汉书·礼乐志》:“民渐渍恶习,贪饕险陂,不闲义理。”颜师古注:“贪甚曰饕。”当然,饕也当贪吃讲,这里“贪也”就是给它一个最简要的解释。所以这段话可以释录成:

图五赴日宋僧无学祖元与高峰显日

问答语

但来相叫,老汉足矣。何必有重费,使我不安。

显日特来礼拜和尚,更不采一茎菜,不费一粒米,供养和尚去。

老汉老饕(贪也)承供养,鼻下一坑深万丈。横吞罗汉竖吞佛,却道今日欠盐酱。

原来是高峰显日备好礼物探访祖元和尚,祖元跟他客气一番,说你有什么事情说一声就行了,老汉我就满足了,何必还破费呢,让我不安。显日回答说,供养和尚您也用不着采菜费粮。祖元幽他一默,说我老汉可贪吃,鼻子下面有一个填不满的大坑,里边装得下罗汉佛陀,偏偏却少盐缺酱。祖元由食量转到肚量,由肚量转到学识,无盐之炊的无奈,自负之情,称谢之意,均在言中。这一段风趣幽默的对话,传达了两国禅僧不同的心迹。

最多的秘密藏在文字中。写本与印本很不同的一点,就是与书法的关系更为密切,与执笔者的心绪情致关系也更为密切。保留墨迹的宋元禅僧,不论是到日本的还是留在中国的,人数不少,其学识和书法水平也可谓参差不齐。有些墨迹,写了一些不规范的字,也有的顾忌美观而随意改变字形。比如该封口的地方,却张了嘴巴,有的写了俗字,又因为开始的笔画写的过大或过小而对后面的笔画作了不适当的变形。这些都很容易让我们以为它是一个别的字。因而写本研究者对于写本中的一点一画,都需留意,以免一眼没看到,漏看了书写者的心迹。

心迹寓于墨迹

心迹是指人的思想与行为,也指人的心事、心情。人的思想与行为常常会随着时过境迁而痕迹全无,让后来人无从把握,而墨迹作为具有“可视性”可以传留的物质,却可以跨越时代,留给后世的人们观赏。今天的人们,正可以通过墨迹,去揣摩古人的心迹。

图六赴日宋僧无学祖元与高峰显日

问答语

神田喜一郎很早就注意到,那些在中国不被看重的禅僧写的字,在日本往往当作墨宝,子子孙孙传了下来,他分析了其中的原因。他认为,中国书法,是将法则、风姿与精神力三要素紧密结合而形成的,根据对此三要素中的哪一个放在重点,自然产生了三种不同的类型,中国的书法,严整地存在着古老的传统,这种传统,容不得忽视法则、风姿,如果忽视了它们,就进入不了书法的范畴。而在日本,即便多少有这样的传统,与中国相比也是极为薄弱的。因而,即便是对于禅僧写的字,要把它们当做书法来接受,不仅没有中国人那样的抵抗感,反而在接近他们的精神力当中感受到压力,甚至感到折服。感极而泣,不胜渴慕。这是中国人与日本人对禅

僧所写的字接受起来很不一样的地方。中国的学问也好,艺术也好,在中国,被视为正统的,毕竟是那些传承了古老传统的东西,而在日本人看来,疏离这种传统的东西反而接受起来更容易些。因而,不仅禅僧写的字,中国的学问也好,艺术也好,日本人总喜欢那些与中国的正统疏离的东西,这一点很值得注意。

当然,在宋元两代,有很多比保存墨迹的那些禅僧优秀得多的书法家和文章家,但是,到中国来的日本僧侣却不一定有就机会接触到这些人,或者是虽然有过机会接触,却没能获得他们的墨宝,所以也就只能是碰上谁是谁了,拿回去就成了宝贝。宋元禅僧的墨宝成为日本僧侣学习与模仿的范本,以讹传讹的现象,甚至放大其中缺点的现象,也就难免了。江户时代儒者太宰春台写过一个《倭楷正讹》,说日本通行的只有楷书,江户时代日本人自造的“国字”越来越多,结果讹误的字也就愈来愈多了,其实,他列举的很多不规范的写法,在禅僧那里就早已很通行了。书中说:“又有字初于古人所制,而非博士家之常用者,村学究必好用之,大雅君子所不为也。”其中举出的“祀”的俗字“禩”等,就见于日藏宋元禅僧墨迹中。

也许有人会为宋元禅僧未能将“第一等”的中华文化带出国门感到遗憾,然而,正是那些在正统文人那里名不见经传的禅僧们,把中国的孝道思想、书法和诗文传统,乃至饮食文化,传到了东瀛。这使我们想起钱钟书先生的一段话:“在历史过程中,事物的发生和发展往往跟我们闹别扭、恶作剧,推翻我们定下的铁案,涂抹了我们画出的蓝图,给我们的不透风、不漏水的严密理论系统搠上大大小小的窟窿。”隐没在禅僧墨迹中的大大小小的秘密,还在等待我们去揭穿。

不论是对文化交流史研究来说,还是对汉文写本研究来说,《日藏宋元禅僧墨迹选编》都是一本难能可贵的书。中华文明绵延数千年,新出土的文物和海内外新发现的材料,不断丰富着我们对这一古老文明的认识。承载着中华文明形成、融合与传承故事的文字材料,也在不断刷新我国的学术史。甲骨文的发现与整理,催生出甲骨之学;铭文和石刻文的发掘与出土,促进了金石学的发展;而大批汉简与帛书的出现,也为简帛之学的成长准备了充分的资源。同样,敦煌写卷与国内外发现的纸质文献,以及从古至今手稿文献的整理,也在呼唤一门新学术的成熟。

探路者享受着先睹为快的乐趣,也要享受同伴稀少的寂寞。《日藏宋元禅僧墨迹选编》既有史料价值,又有文物价值,从搜集到整理,编著者可谓辛苦备至,然而在当下数论文、排项目的学术评价体系中,却很难得分受奖。有时人们对此也不能不一发无能为力的叹息,但这一点也不影响我们这些爱书人去好好欣赏这本书,一遍又一遍翻阅它,喜欢写本研究的学人,或许也和我一样的心情吧。这也是一种与墨迹相关的心迹吧。

(作者单位:天津师范大学文学院)