辽宁省水资源状况分析

郭爱枫

(朝阳市引白入朝供水工程建设管理局,辽宁 朝阳 122000)

辽宁省水资源状况分析

郭爱枫

(朝阳市引白入朝供水工程建设管理局,辽宁 朝阳 122000)

辽宁省地处我国东北地区南部,属于温带大陆性季风气候。本文通过对辽宁省水资源状况、水质、开发利用情况的探讨,分析了当前辽宁省水资源利用中存在的分布不均、总量短缺、污染严重等问题,在此基础上提出了辽宁省未来水资源开发利用的策略,以促进辽宁省水利事业的可持续发展。

水资源;开发利用;策略;辽宁省

1 辽宁省自然及社会经济等概况

1.1 自然地理条件

辽宁省地处我国东北地区的南部,行政总面积14.8万km2左右,坐标范围为东经118°53′~125°46′,北纬38°43′~43°26′。辽宁省东部和西部地区为丘陵、山地,海拔500~800 m;中部地区为辽河下游平原,海拔约为200 m;南部与渤海、黄海相邻。

1.2 水文及气象条件

辽宁省属于温带大陆性季风气候,气候特点为四季分明,雨热同季,光热资源丰富,春秋季节短,冬季持续时间长且光照条件较差。年均温为7~11 ℃,极端最高、极端最低温度分别为40 ℃、-30 ℃,不同地区有较大的差异。

受地理位置、地势特点等综合因素的影响,辽宁省各地的降水情况及径流分布不均衡,表现为东部多(超过1100 mm)、西部少(平均在400 mm左右)、中部适中(平均在600 mm左右)。不同季节、不同年份,降水情况均有较大变化;一般冬季和春季雨雪少,降水主要集中在夏季,占全年总量的65%左右,发生涝灾的几率较大,其中7—8月的降水量在全年总量中占50%左右,春季降水量占11%~16%,发生干旱的几率较大。

1.3 河流水系、水文分布情况

辽宁省的河流数量较多,据统计至少超过300条,其中流域面积达到5000 km2以上的河流有12条,分别为大凌河、浑江、清河、太子河、鸭绿江、浑河、辽河干流、暧河、绕阳河、大洋河、小凌河、柳河。辽宁省的河流根据区域进行划分,包括辽东河流、辽中河流、辽西河流(低山丘陵区)。其中,辽东河流主要有大清河、鸭绿江、碧流河、大洋河;辽中区域涉及到的河流主要包括饶阳河、辽河、太子河、浑河;辽西区域主要河流包括六段河、大凌河、小凌河。最长的河流为辽河,总长度达到近1400 km ,分布在辽宁省境内的河流长为480 km 左右,流域分布面积近7万km2。辽宁省水文的总体特点表现为:河道坡度不大,较为平缓,沙含量较高,不同月份流量的分布不均匀,发生涝灾几率较大,且一旦发生洪水,泄洪能力不强;东部地区的河流水流速度较快,用于中小型水电站的建设比较适合。

1.4 经济发展水平

据2014年统计,辽宁省总人口为4391万人左右。据辽宁省统计局在2014年公布的数据,辽宁省2013年生产总值达到27 077.7亿元,与2012年相比增长幅度为8.7%左右;其中,第一、第二、第三产业增值分别为2321.6亿元、14 269.5亿元、10 486.6亿元,增幅分别为4.8%、8.9%、9.2%,人均总收入在6.1万元以上。

2 水资源状况

辽宁省的水资源总量多年平均值约为363亿m3,其中地表水、地下水、重复水资源量分别为325亿m3、111.92亿m3、73亿m3,人均约为850 m3,占全国平均水资源人均占有量的1/3左右。

2.1 降水量

以2011年、2013年作为现状年,对辽宁省2年的降水量进行分析,探讨辽宁省降水量的分布情况[1-2]。

(1)年内分配不均匀。2011年,辽宁省的降水主要分布在7—8月(339.5 mm),在全年总量中占56.9%,1—6月占比31.0%(185.2 mm),9—12月占比12.1%(72.3 mm);2013年,辽宁省的降水主要集中分布在6—8月(507.3 mm),在全年总降水量中占比67.5%,1—5月占比12.9%(96.6 mm),9—12月占比19.6%(147.2 mm)。由此可知,辽宁省的降水量年内分布不均匀。

(2)年际分布上有较大差异。 2011年,辽宁省降水量总值为868.69亿m3(折合水深平均为597 mm),与当地多年均值相比,降低12%左右,与2010年相比,减少幅度约39%;2013年,辽宁省的降水总量为1092.88亿m3(折合水深在751.1 mm左右),与多年平均值相比,增幅为10.8%左右。由此可知,辽宁省的降水量年际间分布不均匀。

(3)区域分布上存在差异。结合流域的分布,与多年均值相比,2011年辽宁省各个三级区的降水量均有所减少,其中东辽河减少幅度为28.4%左右,浑河等减少幅度在20.0%以上,西辽河、滦河山区等减少幅度在15%~20%,太子河、辽河柳河口等减少幅度小于10%。2013年,辽宁省的各个流域中,与多年降水量均值相比,2个流域的三级区保持在一致水平,3个流域三级区降水量减少,第二松花江丰满以上的流域(降水量在1049.9 mm左右)增加幅度超过40%,沿黄渤海的东部、浑河流域的降水量分别为926.4 mm、921.2 mm,增幅为20%~30%,东辽河等流域的增幅为10%~20%,太子河、辽河柳河口以下流域等保持基本持平,渤海西部、老哈河等流域减少10%~20%。

结合行政区域的分布,与辽宁省多年的降水均值相比,2011年大连市降水量(732.7 mm)略多(增幅4.6%),其余各地区均有所减少,其中铁岭市降幅最大(24.5%),盘锦市降幅最小(2.2%),其余降幅在4.3%~22.2%。2013年,与辽宁省多年降水平均值进行比较,降水量增加的市级行政区有7个,接近均值有4个行政区,少于均值的行政区有3个;抚顺市降水量(1027.5 mm)增幅最大,超过30%,铁岭市、沈阳市、本溪市、丹东市、鞍山市、大连市降水量增加10%~30%,葫芦岛市、盘锦市、朝阳市降水量减少10%~20%,阜新市、营口市、辽阳市、锦州市降水量与多年均值接近,变化幅度不大。

2.2 地表水

辽宁省的地表水资源分布上表现出明显的时空差异,以2011年、2013年数据为例,对辽宁省地表水的分布特点进行分析。

(1)年内分布不均匀。辽宁省全年地表水总量中汛期占比很大,平均可达到60%左右。

(2)不同区域存在差异。2011年,辽宁省地表水资源的总量为260.52亿m3(按径流量折算值为179 mm左右),与当地多年平均水平进行比较,减少了19.84%,与2010年进行比较,减少53.00%左右;在辽宁省水资源三级分区中,太子河、大辽河干流、辽河柳河口的地表水资源量多于辽宁省多年平均值,其余流域均少于本省多年均值,其中减少幅度最多为57.4%(东辽河),滦河山区、辽河柳河口分别减少57.0%、40.0%,沿黄渤海东部地区流域的地表水资源量比均值少5.6%左右。在辽宁省14个市级行政区中,多于多年均值的为4个,分别为辽阳市、营口市、盘锦市、大连市,少于多年均值的为10个,其中铁岭市降幅最大,达到42.7%左右,鞍山市、沈阳市降幅均小于10%。

2013年,辽宁省地表水资源量为420.26亿m3, 与多年均值相比增加29.31%。从流域的分布上看,多于多年均值的地区为7个,少于多年均值的地区为3个。其中第二松花江丰满以上流域的增幅最大,达到150%以上,按径流量折算的数值为288.8 mm。增幅在100%~150%之间的流域有2个,分别为浑河、东辽河;增幅50%~100%之间的流域1个,即辽河柳河口以上;增幅20%~50%之间的流域有2个,分别为太子河及太子河干流、沿黄渤海东部各流域;增幅10%~20%的流域1个,即辽河柳河口以下;减少幅度在10%~20%之间的流域1个;减少20%~40%之间的流域为2个。在辽宁省14个市级行政区中,多于多年均值的市有10个,少于均值的有4个。其中,抚顺市的地表水资源总量超过60亿m3,与多年均值相比,增幅达到90%以上;60%~90%之间的市有1个,为铁岭市;30%~60%之间的有6个,分别为本溪市、沈阳市、丹东市、大连市、鞍山市、辽阳市;10%~30%之间有2个,分别为阜新市、营口市;减少幅度介于10%~30%之间的有2个,分别为盘锦市、锦州市;减少幅度超过30%的有2个,分别为朝阳市、葫芦岛市。

(3)不同年份间存在差异。不同年份间的地表水资源量也存在不同程度的差异,2011年总量为260.52亿m3,少于当地多年平均值;2013年地表水资源总量为420.26亿m3,多于当地多年平均值。

2.3 地下水

辽宁省的地下水资源也表现出时空分布不均匀、年际变化大的特点。以2011年、2013年数据为例进行分析。2011年,辽宁省地下水资源总量达到111.92亿m3,与该省多年来的平均水资源总量相比,减少幅度为10.2%,其中山丘、平原及山区与平原两者的重复值分别为60.73亿m3、57.92亿m3、6.73亿m3;地下水储存量与2010年相比,减少了6.19亿m3。2013年,辽宁省地下水资源总量达到139.38亿m3,与多年均值进行比较,增幅达到11.8%,其中山丘、平原区及山丘与平原二者重复计算值分别为78.93亿m3、67.54亿m3、7.09亿m3;与2012年相比,地下水的存储量增加了2400万m3。

3 水资源水质分析

2011年,辽宁省排入河流中的废污水总量达到了20.10亿t,其中浑太河、沿渤海西部各条河流、辽河、其他河流分别为13.22亿t、3.62亿t、1.98亿t、0.99亿t;排入河流中的污染物总量达到了69.80万t,其中,化学悬浮物、化学需氧量、氨氮、其他分别为36.18万t、25.41万t、3.39万t、4.82万t。2011年,依据国家相关标准[3-4],多年来通过选择辽宁省的30多条河流的58个河段的水质进行监测,全年期河长的评价值为2411.6 km,其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类分别占比11.6%、22.2%、8.3%、17.4%、10.2%、30.3%,主要是氨氮、高锰酸钾指数、五日生化需氧量等有不同程度的超标;汛期河长的评价值为2414.1 km,其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类分别占7.8%、29.9%、13.2%、22.1%、2.5%、24.5%,主要是氨氮、高锰酸钾指数、五日生化需氧量等有不同程度的超标;非汛期河长的评价值为2371.6 km,其中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类分别占6.1%、30.5%、6.2%、11.9%、5.9%、39.4%,主要是氨氮、高锰酸钾指数、五日生化需氧量等有不同程度的超标。

4 水资源的开发利用情况

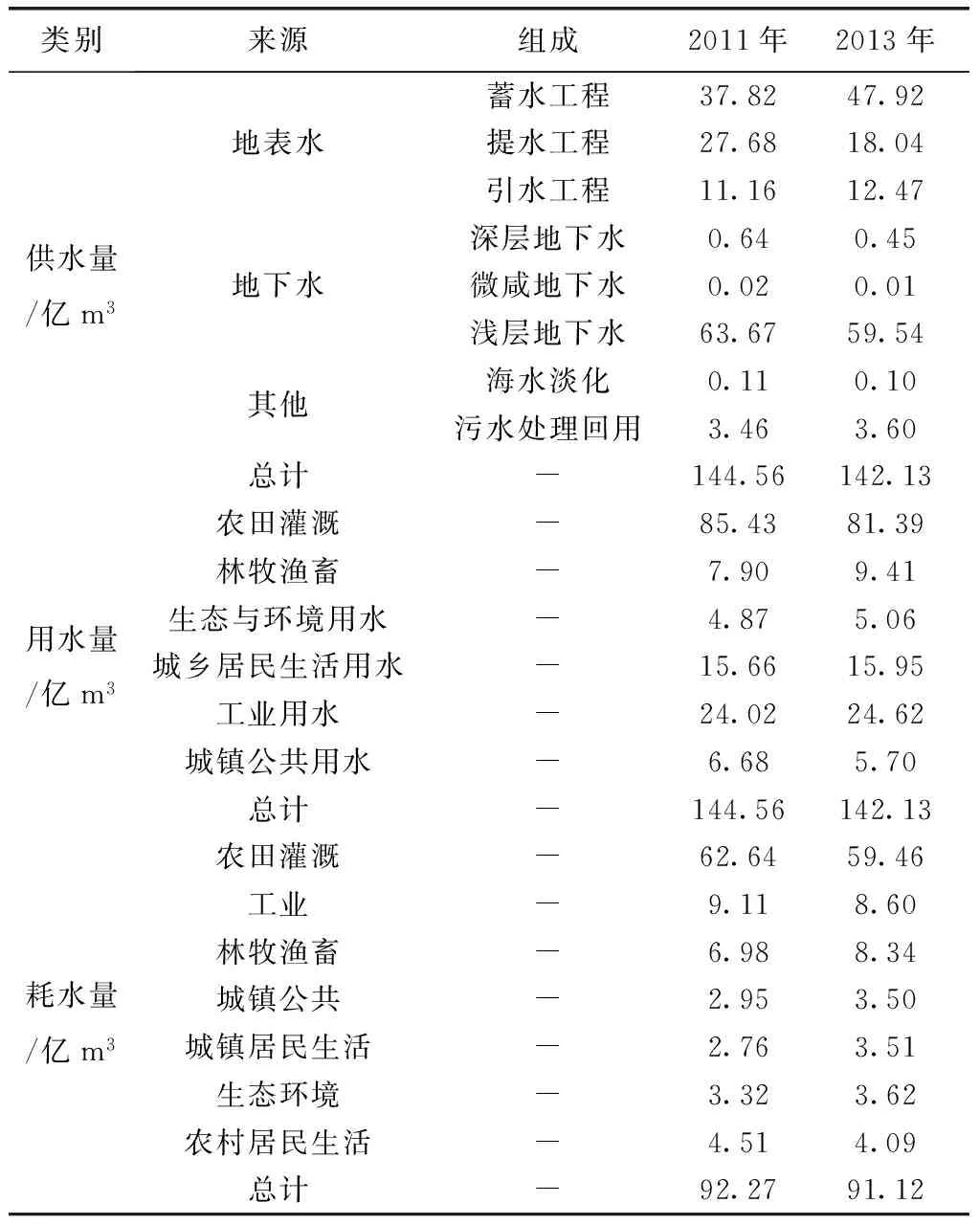

以2011年、2013年辽宁省水资源的开发利用为例,进行探讨[1-2]。具体数据见表1。

表1 2011年、2013年辽宁省水资源供水及用水情况

4.1 供水量

2011年,辽宁省总供水量中,地表水、地下水、其他来源分别占比为53.0%、44.5%、2.5%;2013年,地表水、地下水、其他来源分别占比为55.2%、42.1%、2.6%,由此可知,辽宁省的供水量中,地表水稍大于地下水。在地表水供水量中,2011年、2013年均为蓄水工程的供水量最大,分别占49.3%、61.10%;地下水供水量中,2011年、2013年均为浅层地下水供水量最大,分别达到63.67亿m3、59.54亿m3,说明辽宁省对浅层水的利用程度较高,深层水相对利用程度较低。

4.2 用水量

2011年、2013年,辽宁省的用水总量中,占比最大的均为农田灌溉用水,分别占59.10%、57.26%,其次是工业用水,分别占16.62%、17.32%。

4.3 耗水量

2011年、2013年辽宁省综合耗水率均为64%,其中耗水量较多的为农田灌溉,分别为62.64亿m3、59.46亿m3;耗水率较高的为农村居民生活、林牧渔畜及农田灌溉,2011年分别为93%、88%、73%,2013年分别为93%、89%、73%,相对而言,城镇居民生活用水耗水率降低,2011年、2013年分别为26%、30%。

5 未来开发利用策略

目前,辽宁省的水资源总体状况为总量不多,人均占有量不足,仅为全国平均水平的33.3%左右;水资源的分布极度不均衡,降水量从东南部逐渐向西北地区递减,6—9月的降水占全年降水的绝大部分,且还会出现连续的丰或枯现象;污染严重,大量的污染物排入到河流中,造成水体的严重污染。针对以上问题,未来辽宁省水资源的开发可从以下几个方面进行分析[5-7]。

5.1 建立适合水资源长期可持续发展的机制

对城乡的水务管理上要实行一体化,现在辽宁省普遍存在的情况是农村生活用水较为粗放,耗水率比较高,而城镇居民耗水率大大降低,可实行一体化管理,尽量减少农村居民生活用水的耗水率。合理地对辽宁省境内的水资源进行开发利用,这是可持续地利用水资源的一条根本途径。只有将城市和农村的水资源管理体制充分理顺,才能有效促使水利用效率的提高,只有对城市和农村的水务工作进行统一化管理,统一对水资源进行规划、配置、调度等,才能真正地缓解水资源紧缺的现状,达到保护的效果。

5.2 建立节水意识

要实现水资源与人口的协调、可持续发展,对水资源的利用上必须要节约,当前我国水利可持续发展的一项重要战略即为节约用水。水是生命得以存在的根本,但是其总量有限,不能无限制使用,因此要结合辽宁省水资源实际情况,因地制宜地制订节水措施,有效地对水资源进行全方位保护。目前,我国在农田灌溉用水上,存在的一个明显的问题即为浪费太大,很多采取漫灌的方式,水资源的利用效率不高,因此要加大微灌、滴灌等节水措施的推广力度,政府要加大宣传,积极给予政策和资金方面的支持。

5.3 充分发挥科技的力量

有关资料显示,通过一些先进技术、方法的应用,农业、工业、城市用水量分别可以降低10%~50%、40%~90%、33%,因此采取科技兴水的战略是可行的,要将各项科技兴水措施真正地落到实处,借鉴国内外的一些好的经验,充分地将新技术、新方法的成效体现出来,推进辽宁省水利事业的发展。

[1] 辽宁省水利厅.2011年辽宁省水资源公报[R].沈阳:辽宁省水利厅,2013.

[2] 辽宁省水利厅.2013年辽宁省水资源公报[R].沈阳:辽宁省水利厅,2014.

[3] 中华人民共和国水利部. 地表水资源质量评价技术规程:SL 395-2007[S].北京:中国水利水电出版社,2007.

[4] 国家环境保护总局,国家质量监督检验检疫总局.地表水环境质量标准:GB 3838-2002[S].北京:中国环境科学出版社,2002.

[5] 胡青.解决辽宁省水资源问题对策略探讨[J].辽宁农业科学,2006(1):22-24.

[6] 张志强.北票市水资源状况与地下水状况分析[J].黑龙江水利科技,2015,43(2):126-128.

[7] 韩睿,孙晓菊,史沈彬.北票市水资源环境状况分析[J].地下水,2013,35(1):100,145.

郭爱枫(1981-),男,工程师,主要从事水利工程建设管理工作。

TV213.9

A

2096-0506(2016)11-0082-04