应用型本科高校动画专业实践教学改革探究

王进东

(福建江夏学院设计与创意学院,福建福州,350108)

应用型本科高校动画专业实践教学改革探究

王进东

(福建江夏学院设计与创意学院,福建福州,350108)

随着中国动画产业的迅猛发展,动画教育滞后产业发展的问题凸显,应用型动画人才的紧缺已经成为制约中国动画产业健康、持续发展的巨大障碍。为解决这一问题,应用型本科高校动画专业应依托课程体系、教学方法、实践教学平台的改革与探索,构建以实践能力培养为目标的教学体系,实现课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的无缝对接。以此增强动画专业学生的实践动手能力与岗位适应性,不断提高动画专业毕业生的就业率与就业质量,为动画产业健康、持续发展提供强有力的人才支持。

应用型本科动画;实践教学;串联式;项目教学;工作室制

自2004年国家启动动画产业化以来,中国动画产业发展势头迅猛,依托动画产业发展的动画教育也随之急剧膨胀,但能够满足产业发展要求的各层次应用型人才依然短缺,动画人才培养与产业需求存在着严重不适应的问题。因此,如何培养一批具备较强实践操作能力、符合产业发展需求的应用型动画人才,已成为当前动画教育的重要课题。本文从产业发展对动画人才需求的角度对我国高校动画教育中存在的问题进行了分析与反思,提出了以培养学生实践能力为目标,以“串联式”课程体系、“项目教学法”、“工作室制”实践教学平台为依托的实践性教学体系建设的思路与举措,旨在使动画教育更加适应产业发展需求,使我国动画教育逐步趋于完善和成熟。

一、我国高校动画教育现状分析

动画教育是动画产业发展的原动力,而动画产业的发展是动画教育的依托,中国动画教育随着产业的不断发展在短短十几年就发展到惊人的规模。据不完全统计,目前每年动画及其相关专业毕业生10多万人,在校生则高达60余万。[1]如此规模的动画人才应该完全可以满足产业发展的需求,但实际情况却是大量“全能型”动画毕业生就业难、就业质量不高与各层次应用型动画人才依然紧缺的现象并存,“人才匮乏”已经成为制约动画产业健康、持续发展的巨大障碍。根据本课题组对福州地区相关动画企业调查显示,85%的企业认为目前本科高校动画毕业生实践经验不足、专业技能低下,动画生产所需的大量技术技能型人才严重缺乏。另据课题组对福州地区本科高校2013、2014届动画专业毕业生就业情况的跟踪调查显示,只有15%毕业生毕业后能够顺利找到满意工作并胜任岗位要求,35%的毕业生能够基本达到岗位要求,近50%(包括近10%待就业以及转行的毕业生)毕业生达不到动画企业的岗位要求,需要二次培训才能正式上岗就业。这种现象充分说明了当前高校动画教育与动画产业发展存在着相互脱节的问题。

造成这一现象的主要原因是国内各类高校动画人才培养目标趋同,同质化现象严重,不管是艺术类院校、综合性大学还是应用型本科高校,似乎都在争相培养“全能型”高端动画人才。但是动画产业作为知识密集型、劳动密集型、科技密集型产业,不仅需要善于艺术创造的原创型人才、熟谙市场的管理人才、营销人才,更需要大量的具备专业知识基础和较强的专业实践操作能力的应用型制作人才。[2]而应用型本科高校作为以培养应用型人才为办学定位的高等院校并没有根据动画产业的发展需求及时调整和准确定位人才培养目标,仍然停留在转型前“大而全”的人才培养目标和“闭门造车”式的教学体系中,忽略了应用型动画人才培养应与实践结合、与产业接轨的特点。导致培养的动画人才专业技能低下、实践经验不足,大大降低了动画毕业生的就业率和就业质量。荣获第71届奥斯卡最佳动画短片奖的肖永亮教授在《中国动画教育现状分析》中表示:“动画人才不能与市场需要密切结合,不能切实做到为产业注入新鲜血液和补充实干人才,就不可避免地会出现学校教育与社会需求“二元化”割裂的现象,学校培养的人才质量永远滞产业发展实际。”[1]2015年10月,教育部、国家发改委、财政部联合印发《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》中指出:“随着经济发展进入新常态,人才供给与需求关系深刻变化,高等教育结构性矛盾更加突出,同质化倾向严重,毕业生就业难和就业质量低的问题仍未有缓解,生产服务一线紧缺的应用型人才培养机制尚未完全建立,人才培养结构和质量尚不适应经济结构调整和产业升级的要求。”[3]因此,探讨如何构建以培养学生实践能力为目标的应用型动画人才培养体系已成为当务之急。

二、应用型本科高校动画专业现有教学体系中存在的问题

(一)课程体系建设理论有余而实践不足,课程设置缺乏关联性

由于应用型本科高校转型时间不长,动画专业课程体系没有可资借鉴的成熟模式,许多院校就直接把名牌艺术院校或综合性大学动画专业的课程体系照搬过来。但由于不同类型的院校在人才培养目标、专业定位上都不尽相同,所以在课程体系建设上就出现了定位不准确、课程设置重叠、覆盖面过于宽泛、实践教学环节薄弱等问题。同时专业课程之间缺少关联性,相互独立、各自为战,未能将实践教学环节与动画制作流程结合起来,割裂了教学模块之间的互动性,学生不能系统的接受专业知识及实践技能训练,导致学生“什么都学,又什么都不会”的结果。

(二)教学方法重讲授,轻实践,缺少案例教学、项目教学

由于动画教育规模的急剧膨胀,国内院校培养的师资数量远远不能满足各地方院校师资需求,同时具备学历要求与行业经验的动画专业师资异常紧缺。相当数量的动画教师是从美术、设计等临近专业转型而来,导致部分教师的教学方法专业性不够,依旧停留在传统教学“教师讲、学生听、课后做作业”的模式上。课堂教学重讲授轻实践,即便“科班出身”的教师也都是“从学校到学校”的应届毕业生,因缺少必要的行业经验及实践项目的融入无法达到实践教学要求的质量和效果。

(三)校内实践教学平台“形式化”

应用型本科高校普遍存在校内实践、实训平台“形式化”现象。虽然教学硬件设施齐全,但缺少真实项目的导入,“实验室”“工作室”往往成为教师讲授教学的场所,甚至沦为供上级检查的摆设,无法切实完成培养学生实践技能的教学目标。而校外实训基地,因学生人数众多,合作实习单位接受实习生的能力有限,加之学生专业水平参差不齐,实习单位对学生的专业能力也有一定要求,这就使得很多学生找不到实习单位或者不得不进入非动画专业相关的岗位实习,导致通过实习提高学生实践能力的教学目标也难以实现。[4]

通过上述分析可以看出,应用型本科高校动画专业现有教学体系“实践性”不足是导致学生实践动手能力不足、岗位适应能力不强的主因。所以,应用型本科高校动画专业教学体系建设应把“实践性”放在首位,构建以培养学生实践动手能力为目标的教学体系是解决当前动画教育与动画产业“二元化”割裂问题的关键。

三、应用型本科高校动画专业实践性教学体系的构建策略

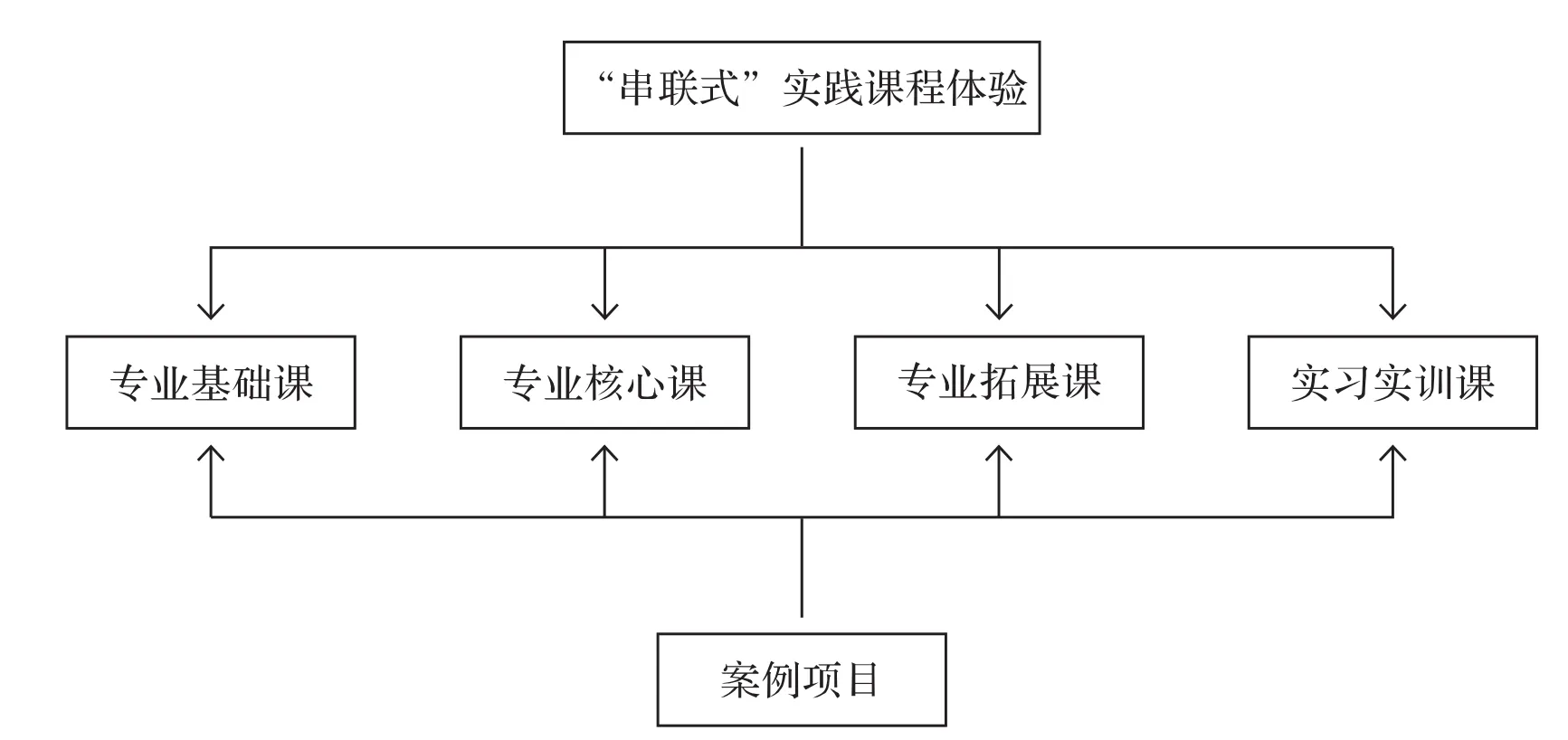

(一)打破课程壁垒,构建“串联式”实践性课程体系

课程体系建设是动画教学的第一步,也是关系到教学成败的基础性环节,科学的实践性课程体系,有助于学生全面系统地掌握专业理论与实践技能。[5]但目前国内应用型本科高校在动画人才培养目标上盲目的求全、求大,课程体系建设理论有余实践不足,课程设置上往往过于宽泛、繁杂。传统的基础、核心、创作三段分离式的课程体系使课程与课程之间无法形成相互关联的具有一定专业流程关系的课程体系。因此,必须打破原有课程之间的壁垒和界限,通过科学的优化课程内部结构,强化课程与课程之间的交叉融合。将专业理论与实践技能结合,通过项目在专业基础课、专业核心课、专业拓展课与实习、实训课之间搭建桥梁,使相互独立、相互脱节的专业课之间形成一个相互穿插、互联互动的符合应用型本科高校人才培养要求的“串联式”(图1)实践性课程体系。

图1 “串联式”实践性课程体系

首先,整合基础课与核心课,提前为学生植入专业意识。在目前高校动画教学中,专业基础课是相对独立的,由于专任教师短缺或课时分配等种种原因,基础课基本是由美术类专业教师担任,这必然造成专业基础课与专业核心课割裂现象。基础课无法为专业核心课起到基础教学的铺垫作用,已经成为高校动画专业教学中普遍存在的问题。因此,在专业基础课的教学中糅合进专业核心课的内容,强调基础课在后面专业核心课中的铺垫作用与专业核心课在基础课中的引导作用,从而在基础课的教学中逐渐培养学生的动画思维,提前为学生植入专业意识,给学生足够的时间来了解并选择自己的专业方向。例如,在《动画造型基础》《专业写生》等基础课中,穿插《角色设计》《场景设计》等专业核心课程的内容,把传统造型课中的静物素描、风景写生与场景设计、道具设计、角色设计相结合;同时把以光影、结构为主的传统素描表现方式,改变为以动画的“线描”为主要表现形式,将造型练习“动画化”,赋予对象以“角色”意义。再如,将《动态速写》《透视与解剖》基础课程与核心课程《动画运动规律》相穿插,对人物结构、动物结构以及通过动态速写对捕捉姿势能力的训练转入动画运动规律课程中关键动作及对运动时间控制的练习,来培养学生原动画的能力。

其次,整合专业核心课与专业拓展课,解决专业理论与专业实践相脱节问题。在以往的专业课教学中,对学生课程成果的评判基本上以独立的课程要求为准,割裂了动画专业课程间关联性与整体性的专业属性,造成专业理论无法与专业实践同步,不利于学生系统地学习专业理论并运动到专业实践中,也不利于培养学生岗位适应能力与团队协作精神。以《角色设计》课程为例,根据传统动画教学的评价标准,造型的设计、形体比例的准确与否、色彩的搭配、性格的表现等是主要评判依据。因此学生把主要精力都放在形式的设计上,而完全忽略角色在成片中的可行性,但真正项目中的角色设计不只是停留在纸面上的“效果图”,它最终必须以“动”的形象出现在成片中,这样角色设计才算真正完成。[6]因此,根据课程之间的内在关联性并通过项目将专业核心课《角色设计》《动画运动规律》与专业拓展课《二维动画设计与制作》整合为一组实践课程组。从动作捕捉训练的速写入手,融入角色设计元素,然后逐渐转入角色设计课程中,在角色设计课程中继续巩固对动作把控的能力,角色最终在《二维动画设计与制作》课程的成片中以完整的动画形象展现出来,实现专业理论在专业实践中同步应用的整合目的。

最后,增加实习、实训课的比例和形式,实习、实训的课时比例达到总课时的30%以上,实践形式除了传统得校外实习基地实习外,增设工作室实训、竞赛实训等课程形式,不仅增强了学生实践动手能力和团队协作能力,对于学生了解动画产业发展趋势,掌握动画前沿技术,激发学生的创作潜力与创作意识也大有益处。

“串联式”课程体系通过专业课之间的内在联系性,整合专业基础课、专业核心课、专业拓展课和实训课,实现了专业基础、专业理论与实践技能的融会贯通。进一步强化了学生技术技能和实践创作能力的培养。

(二)变被动为主动,实行以学生为中心的“项目教学法”

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》指出:“注重学思结合,倡导启发式、探究式、讨论式、参与式教学,帮助学生学会学习。”但一直以来我国高校动画教学都是以教师为中心“教师讲、学生听”的被动式教学方式,往往忽视学生的主体地位。这势必造成理论教学与实践技能培养相脱节的问题,不利于学生实践技能的提高以及实践经验的积累。这种被动式教学方法显然无法满足当前应用型本科高校教育与产业结合的人才培养要求。所以,应用型本科高校动画教学需要探索符合应用型动画人才培养要求的新型教学模式,摒弃落后的教育观念与教学方法,将项目导入课堂,用项目串联原本各自独立的专业课,扩大学生的学习自主权,实施以学生为中心的启发式、合作式、讨论式、参与式教学,全面推行案例教学、项目教学。

“项目教学法”是学生进入大二、大三的专业学习阶段所开始实施的教学模式。是将虚拟项目或行业中的真实项目及评价体系与制作流程导入课堂实践教学环节中,通过项目将各专业课串联起来,转变传统以讲授为主的被动式教学方法为以项目训练为主的主动式实践性教学方法。[7]使学生在大二、大三的专业课中逐渐熟悉动画的制作流程,掌握基础实践技能,为大四进入工作室实践打下专业基础。

项目的来源可以通过两种方式,一是由教师落实来自行业实体或网络客户的真实项目,二是根据教学计划及行业制作流程的标准设计虚拟的项目。在虚拟项目设计中,教师则要注意启发学生去主动发掘自己生活中的创作灵感及素材,选择难度适中的动画创作项目,按照动画创作的基本流程来设置课程的教学时段,使项目贯穿各门课程教学。如笔者所担任课程《插画设计》中的“校园手绘地图虚拟项目”,项目以学生学习、生活的校园为创作主题创作一幅手绘地图。该项目串联了《剧本设计》《角色设计》《场景设计》《插画设计》四门课程,学生首先在《剧本设计》课程中根据自己的喜好设定文化背景,并在后续《角色设计》《场景设计》课程中设计与文化背景风格一致的角色和场景,最终在《插画设计》课程中以手绘地图项目的形式完成作业。

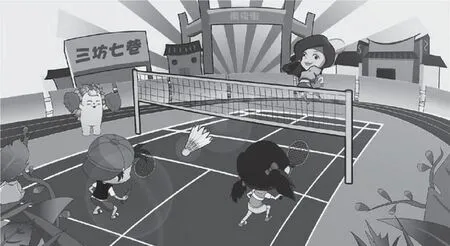

在项目实施阶段,教学应以学生为中心,教师从知识讲授者转变为项目负责人,教师将课程内容以项目的形式交给学生,与学生共同制订项目实施计划,教师根据动画创作流程及每位学生的专业水平及方向将整个项目分解、分工。教师按照动画生产制作流程和行业规范,强调市场观念和团队协作精神,充分挖掘、培养学生的创造性思维和自主学习的能力。在学生遇到问题时,教师不直接将问题的解决方案传授给学生,而是以课堂讨论和小组合作的形式对学生的问题加以指导,为学生传授解决问题的思路和方法,以充分调动学生创作的主动性和创造性,全方位地培养学生的实践技能和独立思考、独立解决问题的能力。图2为笔者所担任课程《角色设计》中一个商业广告项目,整个项目贯穿了《角色设计》《场景设计》《分镜头脚本设计》《动画运动规律》《后期合成》《无纸动画制作》六门课程。项目根据甲方设定好的剧本首先导入《角色设计》课程中,学生不仅要在《角色设计》课程中设计完整的角色设定效果图,还要在后续课程中学习并跟随整个项目制作,并引导学生及时把握市场与产业发展的动态,根据客户要求及行业发展趋势最终将自己设定的角色在后续的课程中以项目分组成果的形式展现出来,这才完成了真正意义上的角色设计。

图2 青运会广告项目

项目完成后,教师评价应以行业评价标准为基本要求,将考核标准根据学生的表现及项目完成情况具体化,做到分项、分阶段考核与最终项目成果考核相结合。包括对学生创作团队协作精神、分析问题、解决问题能力的考核,以及对学生创作任务完成效果的考核。这种考核方式可以加深学生对行业标准和流程的理解与掌握,从而举一反三、触类旁通,实现知识的系统化。

通过项目教学,将理论与实践有机地结合起来,打破理论课和实践课间的壁垒,为学生创造了主动参与、自主协作的新型教学方式,不仅调动学生的学习积极性,还培养了学生专业技能综合运用的能力和团队合作的职业精神,使学生明确了自己的专业发展方向和职业规划。

(三)深化校企合作,搭建“工作室制”实践教学平台

国内大部分本科院校实践教学硬件条件并不差,甚至有些院校具备相当规模的“实验室”“工作室”,然而在实际教学中,却很少真正将项目引入其中,这些“实验室”“工作室”只是充当课堂教学的场所而已。“工作室制”实践教学平台不同于过去校内的实践、实训教学场所,也不同于传统意义上的校外实习、实训基地,它是能够提供给学生一个真实企业环境的实战性的校内实践教学平台。工作室的建设以动画产业发展需求为导向,以高校为主企业为辅,学校负责提供场地、设备与日常教学管理,合作企业提供专业技术指导与商业项目的支持。首先,“工作室制”实践教学平台是在校内规范的实践、实训教学管理制度的保障下搭建,即制定完善的教学计划、合理的师资配备、行业化的项目实施准则、严格的质量考核标准等相关教学管理体系。其次,项目的引入必须是合作企业的真实项目,并以企业化标准让学生实质性地参与的校内实践教学平台。通过该实践平台可以让学生了解到动画市场的需求,体验企业管理环境,使学生尽早的确立自己未来的就业发展方向,从而在学校与企业间架起一座交流的桥梁,使教学与市场实现“无缝对接”。

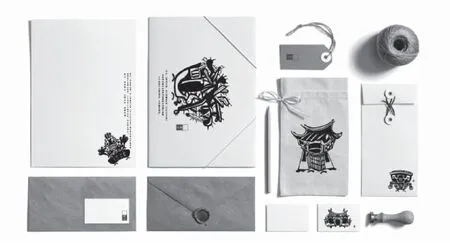

项目实施期间,企业负责定期派驻丰富经验的专家、技术人员作为兼职教师来校指导,以弥补校内教师实践经验不足的缺点,并由学校提供一定酬劳。项目以承接企业提供的项目为主,也可以是教师个人承接的项目或教师个人的作品创作。项目以动画专业骨干教师为主导进行展开,学生以大四学生为主,由工作室负责教师择优双向选择学生作为助手参与,教师制定详细的教学计划并根据每个学生的特长组成项目小组分工完成教学计划。真实项目一般对学生的专业能力要求较高,学生必须全程参与整个项目,包括前期与客户的沟通、方案策划,到中期的项目制作,再到后期市场的反馈都需要全程学习参与。图3为笔者所在福建江夏学院动画专业“传统手绘工作室”承接的泉州晋江灵水古村落旅游产品开发商业项目,整个项目由《专业考察》《工作室实践》两门实践课程老师总负责,并从合作企业聘请一位技术骨干为项目提供技术指导。首先由《专业考察》教师带队与甲方沟通,然后带领学生深入灵水古村落展开实地考察、定制方案、绘制草图,返校后在工作室由《工作室实践》课程教师负责指导学生分工、分组共同完成整个项目。整个项目已完成开发前期旅游产品包装设计1套,灵源古村落摄影明信片2套,手绘明信片及书签1套,灵水古村宣传画册1套,风景写生2套。此套灵水古村落旅游宣传设计,已经被晋江市灵源街道办事处采用,并制作成成品,广泛用于当地的文化和景观宣传。

考核方面,工作室将学校的学分制与企业的行业考核制度相结合,由带队教师根据学生在项目实施期间的贡献程度与工作积极性进行综合考核。同时,“在工作室内部自行筹划学生的自评系统,对学生的自身技能水平进行考核,与合作企业签订相关合作协议,由合作企业在动画专业内部设立专项‘实训奖学金’,肯定和奖励在项目实训过程中,专业技能成绩优秀和贡献突出的个人和团队。”[8]

图3 晋江灵水古村落旅游产品开发项目

“工作室制”实践教学平台建设,实现了理论和实践、教学和市场的结合。对于学生而言,不仅增强了学生的实践动手能力,而且让学生切身体验到企业的运行机制和项目实践的整体过程,调动了学生的创新意识和创业精神。对于企业而言,项目训练使学生的实践技能和岗位适应能力大大增强,学生进入工作岗位后无需进行二次培训,实现了学生就业“零距离上岗”,为企业节省了对毕业生进行二次培训的成本。对于学校而言,“工作室制”教学平台解决了学生校外实习难以完成教学计划的问题,同时合作企业的参与对高校准确定位人才培养目标以及实践教材的建设提供助力,弥补了高校教师实践能力不足,项目经验不丰富的缺点。这种教师与企业技术人员双向合作的教学模式,不仅提高了学生的专业实践能力,同时也为高校教师进入行业中继续教育提高专业技能提供了机会,为应用型本科高校培养“双师型”教师提供了平台,进一步完善了“产、学、研”相结合的教学宗旨。

四、结语

《关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》中强调“推动转型发展高校把办学思路真正转到服务地方经济社会发展上来,转到产教融合校企合作上来,转到培养应用型技术技能型人才上来。”[3]文件明确了应用型本科高校作为服务地方经济社会发展的生力军,肩负着各类型、各层次的应用型人才培养的任务。因此,应用型本科高校动画专业应该密切结合区域经济和动画产业的发展变化,积极探索以实践能力培养为主线的教学体系改革,为我国动画产业健康、持续、稳步发展提供强有力的人才支持。[9]

[1]肖永亮.中国动画教育现状分析[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2011,(8):71.

[2]肖永亮.中国动画教育启示录[M].北京:北京电子工业出版社,2011:4.

[3]教育部 国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[EB/OL].(2015-10-23) [2015-12-02].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/moe_1892/moe_630/201511/t20151113_218942.html.

[4]殷均平,孔素然,张铁墨.“数字动画工场”模式培养技能型动漫人才的探索[J].成都大学学报(社科版),2012,(3):118.

[5]殷福军.关于我国当前动画教学的一些思考[J].内蒙古师范人学学报(教育科学版),2007,(3):133.

[6]王珉,薄芙丽.论动画教学链接式课程模式探究[J].装饰,2008,(10):102.

[7]邢小刚.应用型高校动画专业实践模块教学改革探索[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2011,(6):141.

[8]王淑敏.高职动画“校企结合”实训课程教学模式改革与优化——结合南艺高职院动画实训教学课程案例分析[J].美术观察,2013,(7):110.

[9]曹勇正,刘洋.动画专业实践教学模式的探讨——以天津美术学院为例[J].北方美术,2013,(2):93.

(责任编辑 王魏红)

Research on Practical Education System Reform for Animation in Application-Type University

WANG Jin-dong

(College of Design and Innovation,Fujian Jiangxia University,Fuzhou,350002,China)

As the rapid development of animation industry in China.Delay in animation is raised as a problem.The shortage of talent employees has become a big obstacle what to the healthy and sustainable development of animation industry in China.In order to solve this problem,the reform and Exploration on the curriculum system,teaching methods,practice teaching platform base on applied university of animation professional,to build practical ability training as the goal of the teaching system,to achieve seamless curriculum content and the occupation standard,the teaching process and the production process.To enhance practical ability and job adaptability of the animation professional students,and to improve employment rate and quality of animation professional graduates,and to provide talent support for the animation industry healthy and sustainable development.

animation education;practical teaching;continuous course design;project-based teaching;workshop

G642.4

A

2095-2082(2016)06-0108-08

2016-02-13

福建江夏学院校青年科研人才培育基金项目(JXS2015015)

王进东(1981—),男,辽宁沈阳人,福建江夏学院设计与创意学院讲师。