重商主义经济学革命:意义、贡献与现实价值*

贾根良,张 志

重商主义经济学革命:意义、贡献与现实价值*

贾根良,张 志

重商主义经济学;经济学革命;经济思想史;经济史

本文以哈奇森判定经济学革命的四条标准为准绳,通过对重商主义经济学在研究主体、研究内容、研究方法和哲学基础上与经院哲学存在根本性不同的比较,论证了重商主义经济学是经济学说史上的第一次革命及其意义。经过这次革命,经济学成为独立发展的学科,从而成为现代经济学的起源。作为一种以现实问题为导向和高度依赖具体情境的经济学,重商主义经济学及其经济政策体系对后世经济学和经济政策的制定产生了深远的影响。作为一种对西方主流经济学的替代性经济学研究传统的源头,本文对重商主义经济学革命的讨论对于认识英国工业革命的起源、重新定向经济学、重建发展经济学和制定适合发展中国家实际情况的经济政策都具有重要意义。

斯密革命、杰文斯革命(边际革命)和凯恩斯革命是被广泛认可的三次经济学革命*西方主流经济学家忽视了马克思和恩格斯革命作为一次重大的经济学革命在经济思想史上的重要意义。。但是,在经济学说史上,曾经发生过一次在规模、影响深度和广度上并不亚于这三次革命的重商主义经济学革命。由于种种原因,此次革命并未得到足够的重视,仅有少数学者提到过重商主义经济学革命。著名经济思想史家马格努松曾结合哈奇森的经济学革命的四条标准简要论述了重商主义经济学革命,[1](P11-12)梅俊杰研究员也曾简要提过重商主义经济学是一场经济学革命,[2](P97)但他们都未能较深入地探讨为什么重商主义经济学是一场革命。本文将从研究主体、研究内容、研究方法、哲学基础四个方面对重商主义经济学与经院哲学的根本不同进行探讨,并分析其进步性,再结合哈奇森判定经济学革命的四条标准,据此认为重商主义经济学是经济学说史上的一次革命,然后分析此次革命的意义、贡献以及对当代经济学界的启发价值。

一、重商主义经济学革命

对重商主义经济学是否是一场经济学革命进行讨论,首先要提到的就是经济学革命的标准问题,公认的经济学革命标准即为著名哲学家哈奇森所提出的四条标准,即:第一,与革命前比较起来,革命后人们更加侧重于新的政策目标,或者说新的政策目标在人们心目中处于更加优先的地位;第二,兴趣或研究重点的变化理所当然地也应该算作革命的一个组成部分——或者像希克斯所说的“注意力的变化”;第三,一个新的认识或一个新的概念框架很自然也是革命的一部分,不管是用了新术语表达旧概念,还是新概念;第四,变化的部分可能包括可检验的、可反驳的经验内容。[3](P367-368)在哈奇森的这四条标准基础之上,本文将从研究主体、研究内容、研究方法、哲学基础等四个方面对重商主义经济学与经院哲学在研究经济问题上的区别与进步进行探讨,并与哈奇森的四条标准相印证,对重商主义经济学为什么是一场经济学革命进行论证。

(一)研究主体的改变

在中世纪,教会势力在学术界占据统治地位,世俗人员难以接触到学术研究。经院哲学的主要研究者是宗教神职人员,他们长期在教堂、修道院等宗教场所研修神学经典,比如著名的经院学者阿奎那、马格努、莫利诺斯等。

但当进入重商主义时期之后,商业日趋繁荣,民族国家的意识开始觉醒,对外贸易越来越频繁,西欧国家之间的战争此起彼伏,紧迫的实际经济问题催生的创新性大讨论和大转折弥漫在整个社会。[2](P98)重商主义经济学的主要研究者是商人或政府官员,比如托马斯·孟、达维南特、安东尼奥·舍拉等。当代研究重商主义经济学的权威学者马格努松曾编纂整理出具有代表性意义的重商主义经济学的四卷本原始文献,这些文章出自于15位作者之手,而在这15位作者中间,除了一位作者生平不详外,其中有12位作者直接经商,剩余2位作者则是政府官员。[4](P19-43)最好的重商主义作者是那些具有实际工作经验的人,而不是那些致力于“抽象推理”的人。[5](P39-40)重商主义者以务实的态度,结合自己对经济活动的切身认识和实际工作经验研究具体经济问题,以解决实际问题为研究目的。商人和政府官员接触的经济问题较多,具有近水楼台先得月的优势,自然会率先研究经济问题。他们对经济活动的观察较为深入,研究方式不拘一格,在这一时期,涌现出了大量的经济学文献,取得了丰硕的研究成果。英国在经济学方面发表于“1557——1663年间的作品接近2 400部,”并且“一些相当著名的著作尚未列入其中”。[2](P100-101)同时,重商主义经济学者的研究还有自己的主线,“那就是他们都讨论与经济政策有直接关系的实际问题,而这些问题又是新兴民族国家所面临的问题。”[6](P220)

相较于经院学者,重商主义经济学者具有三点进步性:第一,重商主义经济学者摆脱了宗教神学的约束,从实际需要着手,以经验事实为基础,研究现实问题;第二,重商主义经济学者从国家和民族利益出发,以国家富强为目标,在实践中孜孜不倦地探求如何使国家富强的问题;第三,重商主义经济学者的群体来源不限于任何背景,只要能够解决实际经济问题都可以被纳入重商主义经济学者的范围,而经院学者主要是神职人员,来源较为单一,所受教育背景也较为单一,缺乏丰富多样的知识来源。不同的研究主体导致了不同的研究目标,符合哈奇森的第二条标准,即兴趣或研究重点的变化。

(二)研究内容的转变

神学在经院哲学中占据统治地位,学术研究从属于神学需要。经院学者以神学教义为研究前提,将亚里士多德的逻辑学与神学教义相结合,论证贸易是否合法、公平价格、放贷取息、高利贷等问题。他们以神学视角分析经济问题,带有强烈的宗教色彩。经院学者研究的核心是神学问题而不是经济学问题,是在神学的框架下分析经济学,经济学只是从属于经院哲学的一个细小分支。经院学者并没有深入参与现实的经济活动,对经济问题的研究也仅仅是对神学教义的逻辑推理演绎,经济活动是否合乎道德规范是他们研究的重点。在经院学者的观点中,公平价格是价值和交换法则的一种解释。亚尔贝兹·马格努是较早对公平价格进行系统研究的经院学者,他将商品平等交换的基础归结为交换双方所耗费的劳动相等。阿奎那又在此基础上从宗教伦理的视角,强调在买卖中支付的价格必须是公平的,认为,不论一件物品出售的价格高于实际价格,还是隐瞒该物品的缺点,都属于欺骗行为。阿奎那认为放贷取息是罪恶,但是在一定条件下是可以存在的,“贷出货币而收取利息,就本身来说是不公正的”。[7](P68)在此基础上,阿奎那强烈谴责高利贷,但是他又认为在出借人出借货币蒙受损失或承担丧失本金风险的两种情况下,可以获取利息。莫利诺斯则认为,放贷取息是合理的,“由于债务人借助于一项贷款,即使因此增加了负担,与不存在贷款时相比,可以取得较大的收益,这就很明显。贷款尽管使他增加了负担,而对他来说却是有利的,而不是有害的。”[8](P110)这些都是从神学与宗教伦理的视角分析分配领域的问题。

重商主义经济学者关注国家和民族的利益,将研究内容聚焦到如何使国家富强这一主题。在这一主题下,讨论的主要是纸币、铸币、信用、贸易和财政政策等问题,[6](P301)并在研究这些问题时,将研究内容聚焦到生产领域。即使是亚当·斯密也认为,重商主义经济学代表的是生产者的利益,他写道,“……整个重商主义体系的设计人……是生产者……尤其是商人和制造商”。[9](P727)佩罗塔(Perrotta)认为,“诞生于16世纪的重商主义是对西班牙衰落的反应”。[10](P72)“在重商主义时代,一个幽灵始终困扰着欧洲,这便是担心像西班牙一样,因富于黄金、贫于生产,以及可怕的贸易逆差而被毁灭”。[11](P25)而被认为是欧洲首位重商主义经济学者的路易·奥蒂斯(Luis Ortiz)针对这一问题一针见血地指出,“西班牙的困难归因于它无力将国内生产建立在其资本(原材料与货币形式)基础上”,事实上,“奥蒂斯将财富等同于生产,而且将财富的增长等同于生产和出口的增加”。[11](P31)在晚期重商主义者看来,进口原材料、出口制成品才是国家致富的基本原则,他们围绕着如何发展本国制造业阐述经济问题。由此可见,生产在重商主义经济学中占据重要地位。在重商主义时期,西欧各国展开此起彼伏的竞争,落后国家极力想赶超领先国家,要实现赶超,就必须牢牢抓住能够实现赶超的经济活动。通过长期实践,重商主义经济学者认识到只有以生产为基础的特定经济活动才能够使国家实现富强。

在研究内容方面,重商主义经济学的进步性主要表现在四个方面:第一,重商主义经济学从实际问题出发,以解决实际经济问题为导向;第二,重商主义经济学将民族国家利益放在首位,适应了时代发展的需要,在一个征战不断的时代,不考虑民族国家的利益是难以立足的;第三,重商主义经济学的研究视野开阔,几乎涉及现代经济学研究的方方面面;第四,重商主义经济学关注生产领域,认为生产能力的扩张才是国家富强的基础。由此可见,研究内容的转变涵盖了哈奇森的全部四条标准。

(三)研究方法的革命

经院哲学是以神学教义为基础的逻辑推理与演绎。在经院哲学体系中,神学高于一切,学术研究也是在神学的基础上,结合亚里士多德的逻辑学,进行逻辑推理和演绎。经院哲学奉行的“三段式”研究只是一种形式逻辑的推理。他们使用极其繁琐的、从概念到概念的诡辩论研究方法,来解释神学教义,甚至是一些毫无意义的无聊话题。以阿奎那为例,他的论文千篇一律地采用三段论方式,整个结构是三段论,而每一段每一节也都是重重叠叠的三段论,乍看起来,结构很严谨,但实质上极其繁琐。经院哲学是神学和理性逻辑的结合物,其特点是利用理性逻辑论证神学教义,以增强其说服力。它恢复和发展了古希腊的逻辑分析传统。[12]

重商主义经济学的理论通常是通过溯因推理(abduction)发挥作用的,这是某种先于归纳和演绎的直觉类的知识。[13](P15)这种理论以一种不明推论(或回溯法,abduction)或实践智慧为基础。美国哲学家皮尔斯(C.S. Pierce)认为,“(归纳)根本不可能产生任何新的想法,演绎也是如此。所有科学想法都来自于不明推论。不明推论是指研究事实,并设计出一种理论来解释这些事实。这种方法的合理性在于,如果我们想了解事物,那么这就是必须使用的方法。”[14](P98-99)而重商主义经济学者像任何一个成功的现代商人那样,已经认识到经济行为具有异质性。[15](P46)他们的理论是建立在经验基础之上的,是一种“自下而上”建立起来的经济学,它常常先是以一种经济政策的形式出现,之后才被提炼为经济理论。……例如,人类完全有可能在未能彻底理解某种经验的运行机制时,就通过得到的经验来治疗疾病、理解经济或者达到其他目的。[16](P20)通过长达三百年的观察、比较、实践,重商主义经济学者对经济活动的认识越来越深入,不断完善自身的理论体系和研究方法,始终坚持“观察——比较——总结经验——实践”的研究路径。

相较于经院哲学,重商主义经济学在研究方法上有两点进步:第一,摆脱不符合实际的假设,重商主义经济学以经验事实为基础,以实际问题为导向,从实际出发,与具体实践相结合,是一种从实际经济活动摸索出来的经济学说体系;第二,重商主义经济学重视时空特定性,并不认为它们的理论放之四海而皆准,而是需要结合具体的实践进行检验。由此可以看出,研究方法的转变符合哈奇森的第三、四条标准。

(四)哲学基础的革命

经院哲学是唯心主义先验论的哲学,在本质上是神学,依赖的工具是“辩证法*此处加引号,应为作者的一种揶揄和调侃的文风,此处的辩证法与黑格尔的辩证法不同。”和三段论的推理。[12]阿奎那坚持“神学高于哲学,哲学乃神学奴仆”的原则,[12]严重束缚了经院哲学的研究视野。经院哲学将亚里士多德哲学中的逻辑思辨引入神学体系,使得神学和哲学在一定程度上得以融合,形成经院哲学的思辨体系。它以一个既定的神学命题为前提展开思辨论证,在神学的抽象概念中绕圈子,是“一种像肥皂泡那样吹起来的唯理论体系。”[17](P335)它的显著特点是:首先,将基督教会的教义建筑在形而上学的基础上;其次,对教会的全部教义加以系统的研究。[18](P289)经院哲学的内在矛盾即是由这两个特点产生的,神学教义是其前提,它不允许理性思维超出神学既定教义的大范围。但它又借助理性思辨来论证其教条和教义,驱使哲学为神学服务,其结果是理性的逻辑论辩在神学这个崇高的对象面前充当了奴婢的角色。[12]

在重商主义时期,经济哲学领域发生了革命。这次革命突出了知识在人类活动中的重要作用。著名哲学家弗朗西斯·培根在哲学领域做出了重大贡献,他重视知识和生产,重视对自然经验的归纳总结,远离了经院哲学的神学基础。而重商主义经济学的哲学基础是培根主义的,是唯物主义哲学的。首先,培根认为,只有经过实践检验后证明为正确的东西才是真理,坚决反对将亚里士多德的话奉为圭臬的经院哲学。[19]其次,培根认为知识的真实和存在的真实应该是一致的。人们要想获得真正的知识,就必须亲自深入自然界的内部,即从经验中把概念和公理从事物中引申出来。[19]再次,培根在批判经院哲学的三点论的基础上,系统总结了归纳法,使人类认识世界有了更深的进步。[19]最后,培根认为新的财富并非只有通过征服才能获得,还可以通过创新和创造力获得。[16](P55)这改变了经院哲学的静态的、均衡的世界观,将经济哲学引入到动态的、发展的、非均衡的世界观。

在哲学基础方面,重商主义经济学相比经院哲学的进步主要表现在:第一,重商主义经济学更加注重实践。培根主义通过观察事物活动来归纳总结经验,相较于经院哲学对不符合现实的神学教义的逻辑推理和演绎,具有明显的进步性。第二,培根主义哲学的兴起适应了时代发展的需要。进入文艺复兴时期以后,对知识的渴望充斥着学术思想领域,学者们更加注重实际经济活动的发展。挪威经济思想史家埃里克·赖纳特认为,以知识和生产为基础的重商主义经济学强调创新、模仿、竞争,是一种在增长的框架下研究经济活动的学说。培根主义赞同充分发挥人的创造性,创新使得经济学不再局限于分配领域。正如著名经济史学家范范尼所言,“经院主义是在均衡的框架内考察秩序问题,而重商主义则是在增长的框架内考察秩序问题。”[15](P39)在经院哲学居于统治地位的中世纪,创新意味着异端,是受到严厉打击的。因此,重视创新的培根主义具有重要的进步意义。可见,哲学基础方面的转变符合哈奇森的第三、四条标准。

综上所述,重商主义经济学在研究主体、研究内容、研究方法、哲学基础等四个方面相较于经院哲学具有重大进步,并且完全符合哈奇森的经济学革命的四条标准,由此可以证明重商主义经济学是一场经济学革命。

二、革命的意义与贡献

作为经济学说史上的第一次革命,重商主义经济学革命具有影响深远的意义和贡献。重商主义经济学既是血气方刚的资本主义的第一种经济政策体系,又是在这一时期西欧各国居于支配地位的第一种系统的经济学说,对认识资本主义的兴起和当代资本主义具有不可替代的作用。一方面,重商主义经济学革命促进了人类对经济活动的认识,使得经济学作为一门独立学科发展起来。与长期流行的看法相反,现代经济学起源于重商主义经济学,而非重农学派。另一方面,重商主义经济学重视研究经济政策,以务实的态度根据国家所处的不同阶段采取相应的经济政策,认为只有以知识和生产为基础的经济活动才能使国家富强,是落后国家崛起的经济政策的工具箱。

(一)意义

首先,使经济学成为独立发展的学科。在中世纪,经济学只是哲学研究的一个细小的分支方向,哲学又是以神学的奴婢面目出现的。经院学者只是在研究其他问题时附带研究经济学问题,经济学并没有作为一个独立学科出现。但是到了重商主义时期,有越来越多的商人和政府官员开始研究经济问题,并涌现出大量研究经济问题的专业性较强的小册子。在这一时期,仅在英国就有数以千计的经济学作品。“在1662——1776年间已经拥有最高质量和兴致的贸易、商业和政治经济学作者”。[2](P101)在1727年,德国出现了世界上最早的经济学教授职位。[20](P229)熊彼特曾言,“早在经济学作为一门独立的学科得到官方承认,因此而设立经济学教授职位以前,欧洲大陆各国就已有了适用于教学的系统性著作”。[6](P244)

1622年到1623年间,在西欧国家曾发生过研究经济问题的方法论之争,这是在代表着植根于实物交换之中的静态理论的杰勒德·马林斯(Gerard Malynes)与代表着以学习和生产为中心的理论的爱德华·米塞登(Edward Misselden)之间发生的激烈争论,[13](P30)可见当时研究经济学的学术氛围浓厚。重商主义经济学革命,使经济学走上了独立发展之路。摆脱宗教哲学的束缚,经济学开拓出新的广阔天空,形成了自己的学术体系。亚当·斯密在树立批判对象时,极力丑化重商主义经济学,只是浅尝辄止地找了一些站不住脚的肤浅之言作为重商主义经济学的基本观点,未能较为全面地分析重商主义经济学,有失客观。重商主义经济学是一种研究国家如何富强的经济学说,影响范围极广,存续时间极长,至今仍有新重商主义一说,因而不可能像斯密所批判的那样毫无学术价值。梅俊杰认为,被称为经济学鼻祖的亚当·斯密自身缺乏理论创新,只不过是将重商主义经济学者的一些理论和观点拿过来加工组合拼凑出举世闻名的《国富论》。[21]

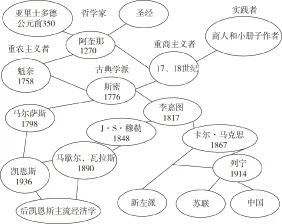

其次,经济学的起源。经过重商主义经济学革命,经济学开始作为一个独立学科而存在。重商主义经济学对后来的学术发展体系影响甚大。如图1和图2所示,重商主义经济学影响了整个经济学体系的发展脉络,现代的主要经济学流派和理论都可以从重商主义经济学中寻找到它们理论的渊源。图1中所列的博塔罗、舍拉、德拉费玛斯、霍尼克都为重商主义经济学的代表人物,英国是推行重商主义经济政策最为成功的国家。从图1中可以看出,重商主义经济学影响强度之大、范围之广。只要学习经济思想史,重商主义经济学无论如何也绕不过去,笔者曾查阅国内外58本经济思想史的教科书,重商主义经济学是必讲的内容,可见重商主义经济学在经济思想史的教科书中是无法回避的。重商主义经济学的研究主体很庞大,研究内容很广泛,在学术研究上具有连续性。熊彼特曾言,“重商主义”作家最重要的贡献就是为后来的分析铺平了道路,事实上后来的分析是从他们的著作中产生的。[6](P517)可以说,如果没有重商主义经济学革命,经济学的形成将大大推迟。熊彼特在评论亚当·斯密的《国富论》时指出,《国富论》中所包含的分析思想、分析原则或分析方法,没有一个在1776年是全新的。[6](P280)《国富论》中的大多数观点在重商主义时期已经成熟,斯密只不过是借用自然法体系将这些观点重新组合罢了。因此,可以说重商主义经济学是现代经济学的起源。

资料来源:埃里克·赖纳特:《富国为什么富,穷国为什么穷》,杨虎涛等译,第25页,北京:中国人民大学出版社,2010。

图2 萨缪尔森的经济学家谱树

资料来源:埃里克·赖纳特:《富国为什么富,穷国为什么穷》,杨虎涛等译,第24页,北京:中国人民大学出版社,2010。

最后,转变为研究现实问题的经济学。重商主义经济学以现实问题为导向,重视实践,针对具体问题,提出解决的办法和途径。著名经济思想史家埃里克·罗尔写道,“我们(之)所以能讨论重商主义,是因为在一些国家出现了一套学说,这套学说在一段颇长的时期里解释了政治家们的实践,或成为他们实践的基础。”[22](P61)众多学者针对自己关注的经济问题,根据自己的实践以及对过去的经验分析总结归纳,提出具有针对性的政策建议。这也导致了很难对重商主义经济学有一个很精确的概括总结,就如“有多少个重商主义者,就有多少个重商主义”,虽然这一说法过于夸张,但是可以看出重商主义经济学研究内容的细化,细化能够更好地认识现实问题。制定的经济政策具有很强的时空特定性,但是它的核心内容却是不变的,国家的繁荣富强离不开以知识和生产为核心的经济活动。反观当代主流经济学以“一刀切”的方式给贫穷落后国家开的“药方”,无外乎“使私有产权正确”、“使价格正确”、“使制度正确”,“使治理正确”、“使竞争力正确”、“使创新正确”、“使企业家精神正确”、“使教育正确”、“使气候正确”,等等,[16](P170)唯独不提使经济活动正确。这样的经济政策能够使落后国家摆脱贫困吗?因此,重商主义经济学结合具体情况制定经济政策的思路对当前的经济学研究仍具有重要的借鉴意义,只有这样才能为落后国家和地区提供摆脱贫困的切实可行的经济政策及建议。

(二)贡献:提供经济政策工具箱

关于重商主义经济政策,著名经济学家罗斯托曾评价道,“重商主义国内政策的纲领,在工业化前的社会里,构成了相当典型的一整套现代化的活动,直到今天也是这样”。[23](P46)可见,重商主义经济政策影响之深远。

在长达三百年的重商主义时期,需要研究的经济问题发生了巨大变化,所制定的经济政策也随之改变,但核心主线没有改变,他们都讨论与经济政策有直接关系的实际问题,而这些问题又是新兴民族国家所面临的问题。[6](P220)罗斯托曾总结过重商主义经济政策的纲领,即为:改进国内的交通设施;直接或间接鼓励和保护手工业与采矿业;采取特殊方法使军队拥有独自的经济基础(如枪炮、炸药、军服、舰船等);采取措施以保证有充足的粮食供应;采取措施以扩大财政收入;采取措施以提高行政机构的素质。[23](P46)在制定经济政策时,结合客观实际情况,因地制宜地调整经济政策,达到使本国繁荣富强的目标。

重商主义经济学者认为,只有以知识和生产为代表的特殊经济活动才能够使国家繁荣富强。最能够代表这种经济活动的是制造业,因为制造业的发展需要持续不断的创新来改进生产技术,同时生产出各种物质财富以满足人类需要。意大利学者焦万尼·伯特罗(1589年)曾写道,“工业的力量如此强大,新西班牙即秘鲁的金矿或银矿都比不上它”。[24](P253)重商主义经济学者在制定经济政策时首要考虑的是如何发展制造业。灵活有效的关税手段也为制造业和贸易的发展提供条件,著名重商主义经济学者彼得罗·韦里曾写道,“(1)征收制成品出口关税是有害的;(2)对国内工业所需的原材料征收进口关税是有害的;(3)对国内工业所需要的原材料征收出口关税的行为是有利的;(4)征收制成品进口关税是有利的”。[24](P264)由此可见,重商主义经济学者认为,“进口原材料,出口制成品”是一个国家富裕的基石。

为了发展制造业,重商主义经济学者积极鼓励创新,推行专利制度,既促进了生产技术的改进,也改善了创新者的经济状况。但是为了得到国外的先进技术就不择手段,甚至通过各种非法手段如剽窃、偷盗等方式引进到国内。当时的制造业主要是工场手工业,对其进行保护也是理所当然的。正如马克思指出的,“工场手工业一般离开保护是不行的,因为只要其他国家发生任何一点小的变动都足以使它失去市场而遭到破产。……没有一个国家敢于不顾工场手工业的生存而允许自由竞争。因而工场手工业,在它能够输出自己的产品的时候,是完全依赖于贸易的扩展或收缩的,而它对贸易的反作用却是比较微小的”。[25](P67-68)“英国的保护主义措施对英国的毛纺织业从被汉萨同盟和低地国家所支配改变为其占主导地位起着决定性作用,特别是在17—18世纪,英国至少有五分之一人口依靠毛纺织业过活。……1769—1771年间,毛织品占了英国出口额的三分之一”。[26](P71)为了与荷兰竞争海上霸主,英国专门制定了针对荷兰的《航海法案》,就连极力主张自由贸易的亚当·斯密也不得不承认航海法案对英国的航海业的促进作用。在保护对外贸易的同时,大力推行国内市场一体化,比如修建运河、公路,取消关卡,统一货币等,这些措施对当代中国的发展仍具有重要的借鉴意义。

三、结语:对当代世界的现实价值

目前的经济思想史教科书和主流经济学界仍沿袭了亚当·斯密的看法,将重商主义视作坏经济学和错误经济政策的代表,这不仅掩盖了英国崛起和英国工业革命爆发的真相,对现实特别是发展中国家经济战略的制定产生了误导,而且也严重阻碍了经济理论的创新。但实际上,在经济思想史中,还存在着一种对重商主义高度肯定的评价,其代表人物是19世纪著名经济学家李斯特和德国“新历史学派”的领袖古斯塔夫·施穆勒。但自第二次世界大战结束以来,亚当·斯密对重商主义的看法一直被所有经济思想史教科书所采纳,而对重商主义经济学持肯定态度的看法则被从教科书中完全清除掉了。

然而,在过去的二十余年里,西方经济思想史学界掀起了一场重新评价重商主义经济学的潮流。目前,这种重新的评价已经在西方经济思想史学界成为重商主义研究者的主流看法。马格努松和埃里克·赖纳特是这场潮流中的两位代表性人物。马格努松自20世纪90年代以来出版了一系列关于重商主义的论著,影响颇大。他通过对1620—1750年间的英国重商主义文献的研究发现流行的看法是错误的,重商主义并不等同于保护主义或政府管制,而将重商主义看作是以斯密为代表的经济自由主义和古典经济学的对立面更是与历史不符。[4](P1-18)赖纳特对重商主义经济学的评价更是与主流经济学的看法大相径庭,他认为重商主义是“以知识和生产为基础的替代性教规经济学”的起源,重商主义政策是一国从贫困到富裕的必由之路,它是从1485年的英格兰到20世纪80年代的韩国所奉行的经济政策;而且,作为一般性的发展型国家基本原则的重商主义政策工具箱在长时期内基本上没有变化。[15](P52-55)本文正是对重商主义经济学重新评价潮流的产物,将重商主义经济学视作经济学的第一场革命对当代世界具有如下重要的理论和现实价值。

首先,揭示重商主义经济政策体系是英国崛起和英国工业革命爆发的真相,而这种经济政策体系的形成则来自于重商主义经济学的革命。诺斯的“新经济史”将产权看作是英国崛起的根本原因,完全忽视了重商主义经济政策体系在英国崛起和英国工业革命中的决定性作用。近十多年来,“大分流”在学术界特别是历史学界一直是一个热门的话题,但始作俑者彭慕兰(Kenneth Pomeranz)在其代表作中却将英国工业革命归因于煤炭资源这种偶然因素,并将作为资本主义体系和英国崛起基础的殖民地的作用降低为只具有打破生态桎梏的意义,[27]从而掩盖了英国崛起和爆发第一次工业革命的真相。

但正如我国著名历史学家吴于廑指出的,“在实行重商主义最有成效的英国,最早实现了资本主义的工业起飞。重商主义是资本主义工业化的历史前奏。……不经过一个大力执行重商主义政策的历史时期,虽然英国确实具有不少有利条件,也难说,会最早出现工业革命。”[28]确凿的经济史实说明,英国从1485年亨利七世即位到1830年工业革命完成时,一直都在实施重商主义政策,重商主义是英国崛起及爆发第一次工业革命的基本原因,从这个角度来看,将重商主义视作资本主义工业化的历史前奏仍低估了其历史意义。最近,普拉桑南·帕塔萨拉蒂(Prasannan Parthasarathi)的著作《为何欧洲走向富强,而亚洲却没有?——1600—1850年全球经济的岔路口》通过详尽的史实研究,再次揭示了重商主义在英国工业革命、英印乃至亚欧经济“大分流”中的关键作用。[29]

其次,对于重新定向经济学的重要价值。自文艺复兴以来,在西方经济思想史中就形成了两种以不同的世界观作为基础的经济学研究传统:一种是从重商主义、美国学派、德国历史学派、马克思经济学、老制度学派和熊彼特经济学等一直到目前由马克思主义政治经济学和现代西方非主流经济学所构成的研究传统,这是一种以动态的、系统的和有机的世界观作为哲学基础的经济学研究传统;而另一种则是从重农主义、亚当·斯密、大卫·李嘉图、“庸俗经济学”和杰文斯-瓦尔拉斯的边际革命等一直到现代新古典经济学的研究传统,这是一种以静态的、原子论的和机械的宇宙观作为哲学基础的被称为西方新古典主流经济学的研究传统。[30]埃里克·赖纳特将西方主流经济学研究传统称作数学经院哲学(mathematical scholasticism),他认为目前的西方主流经济学已经成为重商主义之前的经院哲学的翻版,主流经济学并不是以解决实际问题为目标,而是一种为了理论而理论的形式逻辑的推理,与经院哲学十分相像。虽然适当的定量分析是有必要的,但过度数学化将会脱离经济学的本质,导致严重的形式主义。现代的主流经济学已经脱离了重商主义经济学关注技术、科学、创新、经济活动的异质性、工业与农业之间协同效应等研究传统,[31]而这些传统对于重新构建经济学体系,打造具有中国话语体系的经济学具有重要意义。

国际金融危机爆发后,西方主流经济学遭受到广泛的质疑,在许多国家涌现出“重新思考经济学联盟”和“后危机经济学社团”等学术组织,来自30个国家的65个学生团体发起成立了“国际学生经济学多元化倡议行动”(International Student Initiative for Pluralism in Economics,ISIPE),西方非主流经济学的地位得到了提高。2003年,英国经济学家和哲学家托尼·劳森在其出版的《重新定向经济学》的著作中,批判了西方主流经济学的演绎主义方法论,认为西方非主流经济学才是经济学未来发展的方向。[32]即使目前的西方非主流经济学在将来不能成为主流,但按照多元主义的科学精神,要了解和发展西方非主流经济学,深刻理解作为其源头的重商主义经济学革命也是必不可少的。

最后,对于重建发展经济学和制定适合发展中国家实际的经济政策的重要价值。正如吉拉德·M·米耶在《发展经济学的形成阶段》一文中指出的,“从亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》开始,古典经济学家就致力于揭示经济发展的源泉,分析经济变化的长期进程” ,[33](P3)长期以来,经济学界一直只是将发展经济学的先驱追溯到亚当·斯密等古典经济学家。亚当·斯密、古典经济学及其以后的所谓主流经济学对重商主义则是持完全否定态度的,但历史事实清楚地表明,英国通过重商主义政策限制印度纺织品的进口,从而为本国棉纺织业的技术革命争取了时间,这是英国崛起并发生工业革命的重要前提条件,但当古典经济学兴起后,这一历史事实却被以自由市场经济理论为核心的历史叙事替换了。无视重商主义经济学对发展经济学的发展和发展中国家经济政策制定的重大意义,是发达国家给发展中国家推荐其自身在成为发达国家之前从未采用过的经济政策的重要原因。

正如埃里克·赖纳特告诉我们的,重商主义经济学是经济思想史中最早的发展经济学。[34]这是我们之所以将开端于重商主义经济学的研究传统称之为“演化发展经济学”的原因之一。纵观发展经济学思想史,现在已经到了以“演化发展经济学”重建发展经济学的时候了。经典发展经济学(1943—1970)是应发达国家的原殖民地通过“二战”独立后经济发展的强烈愿望而诞生的,但随着新古典经济学在发展经济学领域中的卷土重来,发展经济学现在实际上已经变成了新古典经济学应用研究的一个分支,成为发达国家在发展中国家推进“华盛顿共识”的得力助手,而经典发展经济学的宏大分析框架却完全消失了。赖纳特等人编辑出版的《替代性经济发展理论手册》旨在于复兴开端于重商主义经济学的经济发展理论研究传统,在此基础上重建发展经济学已经提上议事日程,本文提出并论证重商主义经济学是经济思想史中的第一次经济学革命对于发展经济学的这种重建工作,具有重要的理论和现实价值。

[1] Magnusson. Mercantilism: The shaping of an economic language [M]. New York: Routledge,1994.

[2] 梅俊杰.自由贸易的神话[M].上海:三联书店,2008.

[3] 哈奇森.经济学的革命与发展[M].北京:北京大学出版社, 1992.

[4] Maggnusson. Mercantilism (vol1) [M]. London and New York: Routledge, 1995.

[5] 赖纳特.重商主义与经济发展:熊彼特动态、制度建设与国际评价基准[A].赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[6] 熊彼特.经济分析史(第一卷)[M].北京:商务印书馆,1996.

[7] 托马斯·阿奎那.神学大全[A].门罗.早期经济思想[C].北京:商务印书馆,2011.

[8] 莫利诺斯.论契约与高利贷[A].门罗.早期经济思想[C].北京:商务印书馆,2011.

[9] 亚当·斯密. 国富论(下)[M]. 西安:陕西人民出版社,2001.

[10] 赖纳特.评价成功的基准:同时代的欧洲经济学家对荷兰共和国(1500——1750)的观点[A]. 赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[11] 佩罗塔.早期西班牙的重商主义:欠发达的首次分析[A].马格努松.重商主义经济学[C].上海:上海财经大学出版社,2001.

[12] 张绪山.经院哲学:近代科学思维之母体[A].侯建新.经济——社会史评论(第一辑)[C].北京:三联书店,2005.

[13] 赖纳特,达斯特.替代性教规:文艺复兴经济学史——论以非物质和生产为基础的教规在经济思想史和经济政策史中的作用[A].赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(上卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[14] 赖纳特,达斯特.经济创新起源探究:作为经济增长前景的宗教格式塔转换及发明责任[A].赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(上卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[15] 赖纳特.重商主义与经济发展:熊彼特动态、制度建设与国际评价基准[A].赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[16] 埃里克·赖纳特.富国为什么富,穷国为什么穷[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[17] 马克思恩格斯全集[M].第30卷.北京:人民出版社,1995.

[18] 黑格尔.哲学史讲演录[M].第3卷.北京:商务印书馆,1983.

[19] 张瑛.培根对经院哲学的批判[J].理论探索,2000,(3).

[20] 赖纳特.作为发展经济学的德国经济学:从“三十年战争”到第二次世界大战[A]. 赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[21] 梅俊杰.自由贸易神话的起源:亚当·斯密真相辨伪[J].史林,2007,(3).

[22] 罗尔.经济思想史[M].北京:商务印书馆,1981.

[23] 罗斯托.这一切是怎么开始的——现代经济的起源[M].北京:商务印书馆,2014.

[24] 赖纳特.意大利的政治经济学传统:启蒙运动时期半边缘化地区的发展理论与政策[A].赖纳特,贾根良.穷国的国富论——演化发展经济学文选(下卷)[C].北京:高等教育出版社,2007.

[25] 马克思恩格斯全集[M].第3卷.北京:人民出版社,1960.

[26] 樊亢,宋则行.外国经济史:近代现代(第一册)[M].北京:人民出版社,1982.

[27] 彭慕兰.大分流:欧洲、中国及现代世界经济的发展[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[28] 吴于廑.世界历史上的农本与重商[J].历史研究,1984,(1).

[29] Prasannan Parthasarathi. Why Europe Grew Rich and Asia Did Not: Global Economic Divergence, 1600-1850[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

[30] 贾根良.演化经济学的综合:第三种经济学体系的发展[N].光明日报,2011-04-01.

[31] Erik S. Reinert. Full circle: economics from scholasticism through innovation and back into mathematical scholasticism[J]. Journal of Economic Studies, 2000,27(4/5).

[32] Lawson Tony. Reorienting Economics[M]. London and New York: Routledge,2003.

[33] 米耶,西尔斯.经济发展理论的十位大师[M]. 北京:中国工人出版社,1990.

[34] Erik S. Reinert, Jayati Ghosh & Rainer Kattel. Elgar Handbook of Alternative Theo-ries of Economic Development[M]. London: Edward Elgar,2015.

[责任编辑 陈翔云]

Revolution of Mercantilism Economics: Significance, Contribution and Realistic Value

Jia Genliang, Zhang Zhi

(School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872)

Mercantilism Economics; economics revolution; history of economic thinking; eco-nomic history

Based on the fundamentally different comparison between the Mercantilism Economics in research subject, research content, research methods, philosophy basis and the scholasticism, this paper points out that the Mercantilism Economics is the first revolution in the history of economics as well as its significance. Through this revolution, economics has become a subject of independent development, which is also the origin of modern economics. As a kind of practical problem-oriented economics, Mercantilism Economics has a far-reaching influence on the development of later economics and the making of economic policy. As a traditional source of western mainstream economics, the discussion in this paper on the Mercantilism Economics revolution bears an important significance for the understanding the origin of the British Industrial Revolution, reorientation of the economics, rebuiding of the development economics as well as the adoption of the actual economic policy for developing countries.

* 本文系国家社会科学基金重大项目“外国经济思想史学科建设的重大基础理论研究”(项目号:14ZDB122)的阶段性成果。

贾根良,中国人民大学经济学院教授,中国特色社会主义经济建设协同创新中心研究员;张志,中国人民大学经济学院博士研究生(北京 100872)。