米塞斯的“一战”之旅

约尔格·吉多·许尔斯曼

在米塞斯的自由移民的世界中,国家只有人口密集和人口稀疏之分,所有国家的工资率和银行利率都会趋于相等。这一论证再次说明,保护主义对于改善这类境况没有任何助益

如果能以一种荣誉的方式提前退役,米塞斯应该会欣然接受。1914年秋,他曾动用自己在商会的工作关系,试图调到其他岗位。商会已被迫提供45位职员履行兵役,不过有些人仍留在他们的战前岗位上,或调到军部工作,因为军部与商会的合作极为密切。

米塞斯不属于少数那些无须亲临战场的幸运儿。他有很多天赋,唯独未能掌握官场的诀窍,不知道如何操纵军方行政部门,让自己成为官僚体制不可或缺的一部分,以便回避危险的任务。马克斯·韦伯出色地描绘了形形色色的现代领导方式转向官僚体制的巨大变革,而米塞斯许多过去的同僚和学生可谓深谙其道,其中最著名的就是熊彼特、莱德雷尔和卡尔·普里布拉姆。

亲身体验“革新”带来的变化

北线的战事平息后,他们终于认为米塞斯可以回来担任行政职务了,事实证明商会的关系也起了一定作用。1915年12月22日,米塞斯接到军部把他调到位于维也纳的军部第13部门的命令。

回到维也纳最直接的好处就是可以得到优质的医疗服务。然而,他的臀伤恢复得很慢。1915年12月底,米塞斯在巴登镇的奥匈帝国军队医院接受了检查,巴登是维也纳附近的一处军事基地。哈克米勒医生发现米塞斯感染了斑疹伤寒,开了一张以硫黄为基础的药方。不过治疗没有产生预期的效果,接下来的几个月,米塞斯又被送往维也纳的两位专家那接受治疗。

这个时期他的正式驻地应为巴登的凯勒庄园,不过大部分的夜间他可能是在维也纳市中心的家里度过的。为了应对战争经济的挑战,他的朋友们正在国家官僚机器里主导着一场深刻变革,在维也纳的米塞斯也因此亲身体验了“革新”给日常生活带来的巨大变化。1916年初,这些专家着手在制造领域和消费领域推行中央经济计划。

由于现行政府体制无法胜任这个任务,他们把目光转向了现成的卡特尔组织,将它们改造成强制机构,并让它们隶属于奥匈帝国的各个政府部门。这些战争中心控制了工业产品的销售和初级原料的配置。它们规模庞大的活动获得了位于维也纳和布达佩斯的奥匈帝国银行机构的资助。

这些举措试图自上而下地管理整个社会,虽然没有达到德意志帝国那样的比例或强度,但也有力地表明,实行社会主义只能带来普遍的贫困,并证实了它在此前可能已经产生的对于政府干预自由市场的愚蠢行为的所有成见。他们是“有组织的”,却没注意到他们的所作所为恰恰导致了组织的溃败。

随着零售市场灭绝,只剩下寥寥数家挑选出来的食品商店还在开门营业,于是庞大的人群就在这几家得益于政府配给的商店门前排起了长龙。几乎所有生活必需品都要排队购买,而且常常要排几个小时,这是新的日常生活的悲惨现实之一。怎样才能应付这种现实而不至于失去理智?米塞斯赞扬他的叔叔马库斯在如此恶劣的环境下竟能攒下一点积蓄。不过,米塞斯也为其他人提供了很多物质支持,从黑市上购买额外的食物分给母亲和一些陷入困境的女士。

外汇管制是无效的

米塞斯和他的朋友经常结伴欣赏歌剧和戏剧演出,或在咖啡馆海阔天空地聊着政治、经济和文学。偶尔,这些会面也会在一个更正式的场合进行。例如1916年11月16日,米塞斯参加了奥地利政治学会的一次聚会,探讨当前的货币问题。熊彼特从格拉茨赶来主持讨论,在会上敦促米塞斯与他的老对手瓦尔特·费德恩展开辩论。

熊彼特做了开场演讲,他陈述说,过高的物价和疲软的克朗汇率带来的货币问题是显而易见的。他认为物价过高是克朗弱势的原因,物价上升则是因为商品短缺和银行滥发纸币;唯有通过减少货币总量才能让物价和汇率回归正常。关键在于,克朗必须恢复到原先的购买力水平。

米塞斯在会上只阐述了外汇交易中心的外汇管制是无效的,但费德恩则从国际收支平衡角度解释了当前局势,指责贸易逆差应为克朗疲软负责。值得注意的是,大多数演讲者都赞同费德恩的观点。

作为一名编外讲师,米塞斯也恢复了在维也纳大学的教学活动,他在课堂上详细讨论了自己的货币理论与德语大学盛行的各种观点之间的区别,尤其分析了克纳普、熊彼特、维塞尔,还有菲利波维希的观点。前线经历改变了他的举止和外貌,让他在阐述自己的理论时更增添了一番战争老兵的沉重分量。

一位名叫路易丝·佐默的女学生极为仰慕这位直言不讳且措辞尖锐的年轻讲师。她遍读了他的所有作品,想深入了解他对每一件事的看法。显然,他们甚至进行了深夜的促膝长谈,通过这些交往,佐默小姐成了米塞斯的朋友。平常待人冷淡的米塞斯与她分享了自己的思想和情感,向她倾诉了自己的压抑情绪。

为经济不干预论辩解

1916年5月5日,米塞斯接到命令,加入“战争经济学科学委员会”,这是军部新成立的一个委员会,为高级知识分子提供了特权岗位。这个部门集中了许多成名的年长学者和优秀的年轻学生,包括米塞斯、布罗达、卡尔·普里布拉姆等。委员会的意图是建立一个讨论平台,深入分析战争的经济问题和战略上的“经济目标”。

显然从一开始,关于军事胜利的预期经济利益问题,米塞斯会与奥匈帝国政界和军方一些极有权势的人物还有委员会的许多成员持有不同意见。他绝不认为征服东部地区会给未来的奥匈帝国带来任何经济上的好处。一些站在古典自由主义立场的委员会成员也深明此理,但他们选择了沉默。米塞斯与他们不同,他已经做好准备,打算向那些战时的实权人物进言,全然不顾他们可能会给他穿小鞋。

孟德斯鸠曾说过,士有为国赴死之责,而无为国撒谎之任。这似乎也是米塞斯的座右铭。他已经用事实证明了自己愿意为国捐躯。如今他向世人显示了纵使招惹权贵也要尊重事实的决心。

米塞斯在委员会的会议和发布会中频频亮相,为他的经济不干预论辩解。他也完成了一篇文章,重申了这个观点的科学论证。他的文章《论贸易政策的目标》于1916年12月发表在马克斯·韦伯的《社会科学与社会政策文库》中。

米塞斯指出,从纯粹的经济学角度看,自由贸易胜过保护主义不容置疑。李嘉图改进和完善了古典自由贸易理论,不过他的理论有个前提,就是资本和劳动只在一国疆域之内自由流动。米塞斯却证明了,即使上述条件不成立,自由贸易理论仍牢不可破。李嘉图的自由贸易世界存在富国和穷国,关税和进口配额无法改变这个局面。而在米塞斯的自由移民的世界中,国家只有人口密集和人口稀疏之分,所有国家的工资率和银行利率都会趋于相等。这一论证再次说明,保护主义对于改善这类境况没有任何助益。

米塞斯指出,没有任何“经济”理由可以反对人口和资本的跨境流动,接着他文中的大部分篇幅讨论了至为重要的“非经济”理由,也就是民族主义。他陈述说,国际移民与“民族原则”互相冲突,所谓民族原则就是以促进同族之人的壮大和福祉为政策目标的原则。移民出境会导致侨民被外族同化吸收,这对原民族是一个“损失”,这种损失就成了“非经济”层面反对自由贸易的初步理由。

但米塞斯表明,这一反自由贸易的结论站不住脚。移民会削弱原民族的实力,但保护主义并不能解决这一问题。即使大力颂扬保护主义的人士也必须注意到,他们提出的政策不可能实现他们制定的那些目标。

相比之下,其他国家的反日耳曼移民法律是对大量移民带来民族异化威胁的合理反应。简言之,德国无法通过保护主义改变自己的厄运,同时其他国家的政策又进一步加剧了这一困境,而德国对此已经无能为力。

米塞斯推测,德国在国际政治上的孤立地位,是由于缺乏足够的领土容纳快速增长的人口。其他国家(民族)已经控制了满足德国扩张主义所需的领土,共同的利益促使他们联合起来保卫自己的殖民地,也正确地“感受到德国必定是他们的天然敌人”。

接着,米塞斯批评了社会民主党领袖卡尔·伦纳的方案。伦纳计划建立一套全面的保护关税体制,作为奥地利籍日耳曼人和奥匈帝国其他民族之间未来关系的基石。伦纳认为,各民族间的政治联合要以共同的经济利益为基础,他试图通过保护主义人为地建立这个共同基础。米塞斯反驳说,在我们这个民族主义时代,保护主义实际上加深了各民族间的敌意,因为它保护的是已经工业化的民族。他以战前奥地利本土日耳曼民族与匈牙利民族之间的对抗为例阐述自己的观点,这种对抗曾经导致奥匈帝国的政治秩序摇摇欲坠。

作者为德国经济学家,现为法国昂热大学经济学教授、美国米塞斯研究所高级研究员

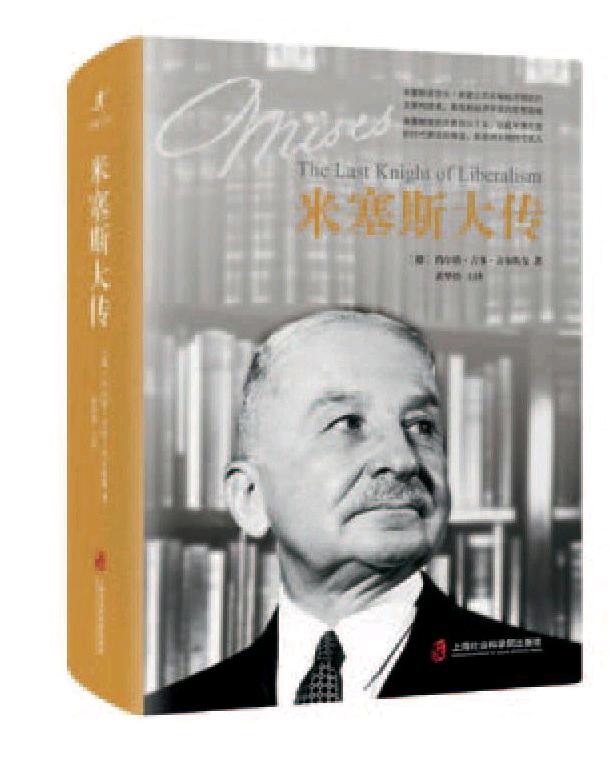

本文摘自《米塞斯大传》一书,略有改动,编辑:许瑶