“原生态体育”悖论:体育非物质文化遗产保护模式的解构与重塑

万 义

“原生态体育”悖论:体育非物质文化遗产保护模式的解构与重塑

万 义1,2

从文化生态学理论出发,结合3个“原生态体育”田野调查个案,采取参与定性观察、实地深度访谈等质性研究方法以及民族志的书写范式,由点及面阐释“原生态体育”的建构过程、社会动因及其内在机制,旨在明晰体育非物质文化遗产发展的价值取向和保护模式。研究结果表明,“原生态体育”是文化加工、文化移植、文化重建等文化再生产的过程和结果,但也存在虚无主义、封闭守旧、市场裹挟等不良倾向。体育非物质文化遗产保护必须摒弃“原生态体育”的保守理念,进一步厘清保护的对象与边界、树立可持续生态观、构建文化生态模式,并注重社区居民自治、地方政府管理、社会组织指导等生态系统间的动态平衡。

原生态体育;非物质文化遗产;文化再生产;文化生态;民族志

1 研究缘起:从“原生态”到“原生态体育”所引发的热议及其思考

“原生态”概念最初来源于生物学科,指原生生物群落及其生存环境。2003年,我国著名舞蹈家杨丽萍歌舞团队,将云南彝、苗、藏、傣、白、哈尼等民族的舞蹈塑造成《云南映像》舞台剧,以“全国首部大型原生态歌舞集”口号进行品牌宣传和商业巡演,“‘原生态’在很短的时间里成为一个使用频率极高的词汇”[16]。国内学术意义的“原生态”一词,来源于2006年中央电视台第12届青年歌手电视大奖赛增设“原生态唱法”之后的乐理讨论[19],引发了声乐演唱技法的“原生态”与“学院派”之争[13]。由于生物学科的原生态概念,与非物质文化遗产保护强调的源头性、原生性、整体性高度契合,原生态民居、原生态唱法、原生态舞蹈、原生态体育、原生态文化等概念蜂拥而至,“客观地说,人们并没有弄清楚它的含义,就匆匆忙忙地使用起来”[17]。

2005年,国务院下发《关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号),在“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针的指导下,许多“传统体育、游艺与杂技”等身体运动项目被列入各级非物质文化遗产保护名录。由此,“原生态体育”的相关研究成果,也如雨后春笋、竞相斗艳。目前,国内学者对于原生态体育概念及其内涵的理解,大约可以分为3类:1)原生态体育是一种“纯粹的体育”,一种回归体育本真的哲学思考。这种原生态体育概念及其内涵是一种抽象化、意识化的哲学概念[31]。2)原生态体育的原初性是其最主要的文化特征,即从其表现形式来看,原汁原味是其最大的文化内涵,不改变或少加工是其最主要的文化特征。另外,本土性、生活性和交融性也是其主要的文化特征[9]。3)原生态体育强调事物的本真状态,不能有所变异,而这显然与人类社会的发展规律产生错位,因为我们的生活不可能保持原有的“本真”[22]。从体育非物质文化遗产保护实践而言,上述第1种观点,是一种抽象化、意识化的哲学概念。而第2种与第3种观点,一种强调原汁原味、回归本源的原初性,另一种强调调适改变、与时俱进的变迁性,两者之间是针尖与麦芒的学术观点对立,是体育非物质文化遗产保护和发展中必须明晰的问题。

本研究除从学理上对原生态体育进行阐释外,还结合田野调查实证对其社会动因和内在机制进行民族志书写。3个田野调查区域均为单一少数民族聚居的自然村落,被许多文化媒体和学术团队誉为原生态文化的标杆:1)被誉为“中国土家第一村”的湖南省永顺县双凤村。20世纪50年代,我国民族学学者潘光旦深入到双凤村进行土家族的民族识别工作,双凤村土家人表演的毛古斯、摆手舞以及“古老话”(一种用土家语言说唱本民族迁徙历程的史诗)等,为土家族的民族识别认定做出了巨大贡献。2008年,双凤村土家人表演的毛古斯、摆手舞等舞蹈,获邀参加北京奥运会开幕式前的文艺表演,被认为是一种土家族古老的、标志性的、原生态的体育。2)被誉为“阿细跳月的发祥地”的云南省弥勒县可邑村。可邑村阿细人作为云南彝族的一个重要分支,至今保留着完整的撵火妖仪式、阿细跳月以及“阿细的先基”(一种用阿细语言说唱的彝族阿细史诗)等,其中阿细跳月是最具原生态象征意义的原生态体育。3)被誉为“梵天净土”的贵州省江口县寨沙侗寨。寨沙村紧邻国家级自然保护区梵净山和佛教文化苑(世界最大金佛),寨内拥有侗族象征意义的宏大建筑——鼓楼,以及与“萨岁”祭祀相伴的哆耶舞和芦笙舞,呈现出世外桃源般的原生态意境,让人流连忘返。因此,本研究从文化生态学理论出发,结合3个原生态体育田野调查个案,采取参与定性观察、实地深度访谈等质性研究方法以及民族志的书写范式,由点及面阐释双凤村土家族摆手舞、毛古斯,可邑村彝族阿细跳月、霸王鞭,寨沙村侗族哆耶舞、芦笙舞等原生态体育的社会建构过程,探究原生态体育形成的社会动因和内在机制,旨在明晰体育非物质文化遗产发展的价值取向和保护模式。

2 理论阐释:原生态体育从“核心物”到“环境要素”的文化生态分析

“原生态”现已成为学术圈的流行用语,“学者、民众、政府官员在大多数情况之下运用‘原生态’一词时基本都含褒义——意味着对古老艺术和文化的尊重,对非物质文化遗产传承人的尊重”[30]。但是,褒义和尊重并不意味着用语恰当。基于文化生态学原理,原生态体育是探寻身体运动文化现象最初形态的一种认知模式,应该包括不能割裂的“核心物”和“环境要素”两个重要组成部分:1)核心物即身体运动行为,应该保证“出生”时的形式、内容、规则、组织和意义等。正如乔瓦尼·巴蒂斯塔·维柯认为,“原始”的字源意义就是“出生”,“每一种习俗的本性,即它起源的时期和方式”[23]。2)环境要素即伴随身体运动行为的生产方式、生活习俗、民间制度、宗教信仰、伦理规范等因素。朱利安·斯图尔德则认为,环境要素是一个包括内核与若干外核的不定型的整体,从外而内又可以分为物态文化层、制度文化层、行为文化层、心态文化层4个基本层次[3],目的在于“解释那些具有不同地方特色的独特的文化形貌和模式的起源”[18]。人类的身体运动行为是社会行动结构的重要组成部分,体现出“文化适应”与“文化冲突”两个层面的社会交互方式:1)作为文化适应的社会交互方式,一方面,人类的身体运动行为的动机、态度、情绪、判断等心理状态,显性于“惯习”之中,隐性于“场域”之内,是人在自然生态系统、社会生态系统之中的一种文化认知过程;另一方面,人类的身体运动行为受多种环境因素支配,除了自然生态环境的约束外,更多受社会生态环境的调控,呈现出人在自然生态系统、社会生态系统之中的文化适应结果。2)作为文化冲突的社会交互方式,人类的身体运动行为一方面表现出主流价值观念之下的集体认同;另一方面,又表现出与主流价值观念相逆的越轨行为,两种身体运动行为的交错螺旋上升促进了个体与社会的协同发展。所以,就文化生态学学理而言,某种身体运动行为只有在核心物和环境要素两个部分都处在最初形态,才能烙印上原生态的文化标签。

原生态体育的最初形态应该表现出“时间古”、“空间异”、“方式土”等初始文化特征:1)原生态应该表现出时间上的“古”。如果某种身体运动文化可以追溯其源头,便可以从起源时的结构特质去分析事物的原初形态。但实际上,我国绝大部分的体育非物质文化遗产项目,无论从历史典籍记载或口述历史记忆都很难追溯其源头,身体运动文化“古”的时间指向难以划分。2)原生态应该表现出空间上的“异”。空间(地域)上的“异”,就是某一族群自我对特定环境的选择与适应所建构的文化形态[35]。实际上,我国绝大部分的体育非物质文化遗产项目与民族的迁徙与定居、散居与聚居、分化与融合等浸润,身体运动文化“异”的空间(地域)指向难以区分。3)原生态就是方式上的“土”。大众心目中的原生态是“较少被现代文明冲击或保持着较多原始生活习俗或民风”,“渴望回到大自然或原始质朴的生活方式中去放松自己”的代名词[33]。现在许多具有原生态体育标签的身体运动文化,被划归为原始的、落后的、野蛮的、与世隔绝的、不变的文化,但实际上“从来没有一个民族在他所居住的地方一动不动地存在着,维持着一个所谓‘原生态’的东西。所以,从学术角度来说,‘原生态’是非常有误导性的一个东西。这是一个很重要的学理性问题”[34]。

原生态体育的原初性强调“一种初始的、质朴的、更贴近艺术源头的状态”[24]。但是,任何一种文化都是演进的,正如沃尔特·白芝浩所说:“文化的细胞因为有了一种继续力,使代代相连。后代将前代之所遗加以改革,如此类推,累进无已。所以文化并非像一般没有关联的散点,而像一线不断的颜色,互相掩映”[1]。许多人类学家直接批判强调初始的、不变的、传统的原生态文化观就是一个伪命题。例如,马歇尔·萨林斯曾以非西方民族文化为例,批判寻找初始文化的不合理性:“几乎所有人类学家所研究和描述的‘传统的’文化,实际上都是新传统的,都已经受西方扩张影响而发生变化的文化”[12]。英国学者E·霍布斯鲍姆与T·兰格则认为,传统本身就是人为加工和创造的,世界上并不存在“不改变或少加工”的文化存在形式,由此提出了“被创造的传统”的重要概念,“其独特性在于这种传统的持续性很大程度上是人为的,它们采取参照旧形势的方式来回应新形势,或是通过近乎强制性的重复来建立它们自己的过去”[6]。而英国人类学家安东尼·吉登斯指出,“传统具有一种有机特征:它们发展并成熟,或者衰微和‘死亡’,传统的重要特征是它的动态性,它是在社会实践中不断地被建构和重新建构的,因而并不存在一种经世不变的固化的传统。传统如果失去了这种动态性质,就沦落为遗迹或遗物”[4]。所以,那些标榜为“原生态”的各种身体活动,哪怕参与者身穿最原始的茅草(如土家族的毛古斯,苗族的薅草锣鼓等)、兽皮(如彝族的阿细祭火、佤族的原始人抢亲等),居住在最原始的木屋、茅草屋、石屋,在最原始的大森林等场所表演,也不意味着这种文化形态就是“原生态”,世界上并不存在没有经过任何加工、包装和塑造的身体运动形式及其文化。

3 逻辑解构:原生态体育从“文化加工”到“文化重建”的田野民族志

3.1 伴唱歌词、草根表演、新娘子——双凤村土家族毛古斯的文化加工模式

毛古斯、摆手舞是双凤村土家人社巴日举行的宗教祭祀性舞蹈,但根据建国初期当地文化主管部门的统计:“到1949年,已经一二十年没有人跳了。能跳摆手舞、毛古斯的仅有一位60多岁的老人,见过别人跳摆手舞、毛古斯的也只有2人”[11]。1953年,出于民族识别与认定工作的需要,永顺县文化馆馆长刘本清派遣文艺干部唐天霞入驻双凤村,恢复、改造土家族传统舞蹈及其传统文化。当时,在恢复改造过程中订立了几个主基调:1)主题内容要积极向上。当地文化馆干部恢复整编毛古斯过程中发现该舞蹈的伴唱歌词,有较多直白的性暗示。唐天霞等文化馆干部找到当地即兴演唱歌手田仁信,希望不要出现“荤”内容、唱一些内容积极向上的。田仁信将伴唱歌词换成了歌颂党和国家政策的内容,但这次改编并没有得到文化主管部门的认可。田仁信等人在文化主管部门“歌颂的同时也要体现土家特色”的具体指导意见之下,多次揣摩最终创作出“符合要求”的伴唱歌词并参加了县里举行的国庆活动(根据当地村民TRX口述资料整理)。2)要祛除封建迷信残余。毛古斯舞蹈中的“草根”表演,存在大量利用草根示雄、撬天、交媾等动作,遭到文化主管部门禁止。虽然在当地文艺干部和当地村民的集体联名申请后恢复,但这些生殖崇拜的象征动作还是责令要求“动作幅度不要太大”(根据当地村民PZH口述资料整理)。3)要展现新中国面貌。传统毛古斯的表演者除了身披稻草之外、几乎赤身裸体,所以表演者必须为男性,连抢亲环节的“新娘子”也一定由男性扮成女装。妇女和儿童不能参与甚至不能观看,这也是社巴日祭祀活动中最严厉的禁忌。但是,文化馆干部认为这种“落后形式”与“男女平等”政策相悖,与当地村民多次商议之后达成折中方案:男性表演者全部穿上裤子,女性和儿童则可以在旁边观看(根据当地村民PJQ口述资料整理)。20世纪90年代之后,双凤村的青壮年大部分常年远赴外地打工,村里的留守妇女与老人演变成为村寨旅游开发的主力军,毛古斯中的“新娘子”角色开始选择由相对年轻的留守妇女担任,呈现出传统体育在社会文化失衡中的性别转换现象。

双凤村土家族摆手舞、毛古斯等传统体育并非是一种原初性的文化,它不仅没有“不改变或少加工”,而是政府文艺工作者与当地村民集体“改变或加工”的一种文化再生产结果。双凤村的摆手舞、毛古斯可以理解为文化生态理论所说的“核心物”,这种核心物在明清时期“改土归流”集权统治过程中民族性逐渐缺失、主体性逐渐衰落。但从另一方面,双凤村摆手舞、毛古斯的“环境要素”保持得较好,比如土家人仍然聚族而居,村里“有一位60多岁的老人会跳”,“见过别人跳摆手舞、毛古斯的有2人”,文化传承的基本要素依然存在。总体而言,双凤村摆手舞、毛古斯等核心物一直延续在特定的环境要素之中,构成了文化加工模式的基本条件。20世纪50年代初期,在“民族识别认定”的社会背景之下,地方政府参与到特定的环境要素之中,通过行政手段对民族文化进行改变或加工,将国家需求融入到民族文化复兴需求之中,形成一种“国家在场”的文化展演。这种文化加工模式的文化再生产,地方政府与当地居民一起改变或加工,满足了国家与民族的双重需求,政府行政行为在文化加工模式中起到非常重要的机制调节作用。

3.2 红领带、铝合金、撵火妖仪式——可邑村彝族阿细跳月的文化移植模式

阿细跳月、霸王鞭、叉叉舞、阿细摔跤等被誉为云南省弥勒县可邑村的原生态体育,其中,又以阿细跳月最为典型。但是,现在所看到的利用大三弦琴载歌载舞的阿细跳月,时间并没有想象中久远:“起初,男人们挥舞着扑火用的树枝和树叶起舞,女人们则用手拍着巴掌起舞。18世纪初,男子们用的乐器是小三弦和笛子。19世纪初用的乐器除小三弦外,又配上了三胡和月琴(四弦)。20世纪30年代又配上了大三弦,50年代又配上清脆、欢快的小唢呐和响亮的指挥哨,现代又有了手风琴伴奏”[15]。1999年,云南大学、浙江大学与弥勒县政府,启动了为期2年的省校省院合作项目《云南民族文化旅游资源开发研究》,其中,“可邑彝族生态文化旅游”子项目由云南大学的彭多意学者负责。在“名誉村长”彭多意的带动下,“集中老年人协会的集体力量一起回忆几十年前‘撵火妖’的情形,恢复了撵火妖仪式;组织舞蹈基础较好的年轻人到西一镇阿细村寨红万村取经,进行文化同源移植,复兴了可邑特色的阿细跳月;将宗教‘请愿还愿’意义的摔跤仪式,重组成竞技表演性质的娱乐活动;最后发挥村里阿细人的集体智慧,改良传统宗教祭祀的仪式,整理、编排成旅游文化开发中的娱乐表演项目”[20]。可邑阿细跳月表演队筹建之初,为了满足表演需要,一般都到县城选购表演服装和表演器具。一位阿细跳月队员提议“脖子上带一根红领带,既好看又有积极意义”,于是“阿细跳月舞蹈中,男青年曾经身着传统民族服饰,同时还佩戴红领带”[10]。几年之后,民族传统服饰搭配红领带现象受到媒体和学者的批评,这种不符合传统文化情境的“红领带”才因此被取消(根据当地村民GYY口述资料整理)。可邑村民俗文化复建过程中,与“红领带”命运相反的是铝合金材质的“霸王鞭”。霸王鞭舞蹈最初的舞蹈器具为木质或竹质,但木头或竹子容易坏,而且不具现代感,表演队于是集体采购了机械加工、合金材质、规格统一的霸王鞭。这种明显带有现代工业烙印的金属器具,由于没人提出疑义,所以一直保留至今。撵火妖仪式的恢复更具戏剧性,经历了多次反复的“集体创作”。比如:撵火妖节的举行日期由村民集体讨论后定为正月初四,因为“这个时候农活不怎么忙”。“火妖”的数量最初是1个“火妖”,现在是20多个“火妖”,因为“这样看着热闹些”。“撵火妖”的火的由来,2001年整理出的宣传材料是燧人氏钻木取火,后经几次调整,变成了阿细祖先木邓赛鲁。至于通过几分钟的“钻木”,让“火”能取出来地具体操作,在可邑阿细跳月表演队奉为商业机密,“外面的专业人员帮我们搞了好长时间才弄出来”(根据当地村民CHR口述资料整理)。

可邑村彝族阿细跳月、霸王鞭等传统体育也并不是“不改变或少加工”的原生态体育。但这种文化再生产与双凤村的文化加工模式又有所区别,我们把“这种为了适应现代化的需要而对新旧文化元素进行一定的、严格的、深刻的、客观的、全面的审视考察,对新旧文化元素做出适合形势需要抉择的方式,称之为文化同源移植”[28]。可邑村阿细跳月在复建前,村里几乎没人会跳阿细跳月,也就是说文化的核心物已经与所处的环境要素脱离。幸运的是,西三镇的可邑村与西一镇的红万村都属于彝族阿细文化圈,两地的彝族阿细文化是同源文化,构成了文化移植模式的基本条件。20世纪90年代中期,云南开始推广民族文化生态村建设的应用人类学项目。可邑阿细跳月表演队在云南大学彭多意等学者的指导下,从红万村同源移植阿细跳月文化,并进行进一步深度加工创造,使之成为可邑文化生态村的核心产品。这种文化移植模式的文化再生产,专业学术组织与当地居民一起“改变或加工”,将应用人类学的理论成果转化成实践,实现了体育传承、文化致富、社区繁荣的三赢,社会组织行为在文化移植模式中起到非常重要的机制调节作用。

3.3 表演队、省歌舞团、外聘演员——寨沙侗寨侗族哆耶舞的文化重建模式

在寨沙侗寨老人的记忆中,村中最具特色的活动有哆耶舞、芦笙舞、侗戏和侗族舞狮等,但是,“已经忘记的差不多了,如果有人领着,我们也能跳”[25]。2008年,寨沙侗寨由于紧邻国家级自然保护区梵净山和佛教文化苑而开工建设乡村旅游示范点,“总投资5 900余万元,其中群众自筹2 000万元,财政扶贫1 100万元,金融扶贫贷款2 800万元”[5]。5年之后,寨沙侗寨已经建成70余户独具特色的侗家木楼(内部保留原有民居的砖混结构,外墙由政府统一出资进行木制装修)、后山旅游公路、侗寨寨门、侗寨吊桥、大型文化广场、民族风情表演场、侗家钟鼓楼、民族博物馆和旅游公厕等乡村旅游设施。寨沙侗寨的哆耶舞、芦笙舞等皆已失传,出于发展旅游经济的需要,江口县旅游局和寨沙村委会共同组建侗族民俗文化表演队,江口县旅游局负责表演队的资金拨款,寨沙村委会负责表演队的人员安排,并聘请贵州省民族歌舞团进行舞蹈编排和动作教学。这些外聘的专业舞蹈教练员,将现代侗族舞蹈的动作、技法、音乐、旋律等编入表演节目,“舞蹈节目由领导指定,动作编排都是自己想,主要考虑舞台表演需要”。此外,为了应对本村居民的舞蹈基本功较差、舞台表现力不足等困境,表演队还邀请附近黎平县、丛江县等地具有一定舞蹈基础的群众舞蹈演员加入其中。这些外地群众舞蹈演员的排练(表演)酬金按实际天数统计,足月给付1 500元/月(根据当地村民LZH口述资料整理)。近5年来,“寨沙侗寨每日接待游客量从800余人次增长到3 300余人次。目前,全寨从事乡村旅游的农家乐74户,占总人数的88%,年户均增收2万元以上”,也成为“没有外出打工人员的少数民族聚居村寨”[8]。

寨沙侗寨哆耶舞、芦笙舞等也是一种文化再生产的结果,但这种文化再生产与双凤村毛古斯的文化加工模式、可邑村阿细跳月的文化移植模式有所区别。寨沙侗寨哆耶舞、芦笙舞核心物和环境要素都已不复存在,同时也不具备文化同源移植的条件。但是,寨沙村紧邻国家级自然保护区梵净山和佛教文化苑(世界最大金佛),地理位置又恰好处在两者之间,同属黄金旅游线,构成了文化重建模式的基本条件。2008年寨沙村筹建乡村旅游示范点,旅游机构开始参与到环境要素之中,将“寨沙村”更名为“寨沙侗寨”,并塑造成侗族原生态文化的“梵天净土”。为了迎合旅游市场需求,扩大旅游产品线,旅游机构与村委会共同协作,利用现代技术手段打造侗族民俗表演队(比如外聘专业舞蹈教练、引入现代民族舞技法、重建侗族鼓楼表演场地等),将核心物和环境要素整体重建、包装、营销成一种旅游产品,满足游客回归乡村、回到温情的产品需求,其中经济市场行为在文化重建模式中起到非常重要的机制调节作用。

综上所述,双凤村土家族摆手舞、毛古斯,可邑村彝族阿细跳月、霸王鞭,寨沙侗寨哆耶舞、芦笙舞,并不是“少加工或没加工”、“原汁原味”的原生态文化,而是都经历了各种模式的文化再生产而呈现在世人面前。民族识别认定、文化生态村建设、乡村旅游示范点等社会生态环境的变迁,不仅改变着原生态体育的形式和内容,也改变着其参与群体内心深处的动机、情感和意愿。原生态体育的设计者和加工者,不一定是原生态“境内”的社区群众,而可能来自政府部门、专业组织、市场机构等原生态“境外”的群体。原生态境外的各类群体,将本该属于自己的、境外的观念、知识、态度、情感等,注入到原生态境内的身体运动文化事项之中,融合成一种看似原生态而实际为“现生态”的文化再生产产品。所以,原生态体育本质上就是一个虚无的“营销”概念(此处营销不一定是指经济领域),是境外营销者根据自身的利益,与境内社区居民共同营造的文化再生产产品。原生态体育境内的社区居民既是文化再生产的参与者和执行者,自身也成为文化再生产的产品,迎合了处于主流社会的城市人对非主流乡土以及边缘群体的好奇心理,满足了城市人希望回归乡村的一种怀旧心态。原生态体育的实质是现代消费主义、文化产业化背景之下民俗民间艺术文化活动或物品被贴上的文化再生产的标签。

4 模式重塑:原生态体育悖论后的体育非物质文化遗产保护反思

4.1 打破虚无主义原生态藩篱,厘清体育非物质文化遗产保护的对象与边界

原生态体育的误用,一方面容易模糊体育非物质文化遗产保护的对象与边界,将体育非物质文化遗产的保护对象定位于原始的、古代的、静止的僵化文化观。文化生态视角下的体育非物质文化遗产应是当下的、交互的、变化的、发展的,聚焦于体育非物质文化遗产对现在及其未来的价值。另一方面,误用也会阻碍体育非物质文化遗产保护的创新思维。原生态体育容易将体育非物质文化遗产的保护对象臆构成“少加工或不加工”的凝固文化形式,违背了文化发展变迁的基本规律,使文化处在一种“呆滞”状态,成为无生命活力的“死文化”,最终避免不了“枯萎死亡”的命运[26]。文化生态视角下的体育非物质文化遗产强调文化的活态性、生态性和多样性,应该采取与时代相符的主动、积极、创新的保护思路。从国外非物质文化遗产保护实践来看,20世纪初,北欧国家出现了保护乡土文化的“活态博物馆”运动,其宗旨是以一个特色文化乡村为核心,将其视为一个活态的天然生态博物馆。20世纪60年代以后,法国等兴起了“生态博物馆”运动,“指在一定的地域,由原住民参加,把表示在该地域继承的环境和生活方式的自然和文化遗产作为整体,以持久的方法,保障研究、保存、展示、利用功能的文化机构”[29]。21世纪初,联合国教科文组织通过了《保护非物质文化遗产公约》,发布了文化多样性宣言,将依赖一定生态环境和特定人群与历史的生态文化遗产保护推向时代巅峰。活态博物馆运动、生态博物馆运动、《保护非物质文化遗产公约》强调将文化遗产、自然环境、产业环境等协同保护,通过营造、维系、创新文化遗产保护的生态环境,构建文化遗产的研究、保存、展示、利用等融为一体的发展模式,解决了以往文化遗产保护模式中文化遗产与生态环境剥离的困境。

4.2 摒弃封闭守旧原生态理念,树立体育非物质文化遗产保护可持续生态观

20世纪90年代,费孝通先生完成《凉山行——关于开发大西南的课题》调研后,发出了“原始的贫困”感慨:“因为原始,所以贫困;因为贫困,所以原始”[27]。目前,体育非物质文化遗产保护也无法逃离“原始的贫困”两个怪圈:一个是PPE怪圈(贫困“Poverty”、人口“Population”和环境“Environment”之间的一种恶性循环现象)[7],即“经济贫困-青壮年的净迁出流动-体育非遗项目传承环境退化”的恶性循环怪圈;另一个是RAP怪圈(指农村“Rural area”、农业“Agriculture”、农民“Peasant”各自发展条件不足所形成的一种恶性循环现象)[14],即“农村社会分工欠发育,农村社会发育程度低,农业经济结构单一,传统农业生产份额大,农民的文化素质偏低,体育非遗技能不能转化成谋生技能”的恶性循环怪圈。体育非物质文化遗产的生存环境受制于经济贫困、人口迁移、社会分工、社会发育程度等综合因素,并非单一因素作用的结果,是PPE怪圈和RAP怪圈恶性循环、相互耦合的结果。“原生态体育”的封闭守旧理念,容易误将体育非物质文化遗产保护导向政府扶持、财政补贴的单一取向,造成一味追求体育非物质文化遗产的“原始”,而让体育非物质文化遗产拥有者(或归属地)一直“贫困”的发展难题。文化生态视角下的体育非物质文化遗产保护,促进其保护和传承是微观目标,促进其可持续发展是中观目标,促进其拥有者的物质和精神生活水平提高是宏观目标。体育非物质文化遗产应该摒弃封闭守旧的原生态理念,树立与时俱进、开放共融、不断创新的可持续生态观,采取政府主导、市场运作、社区相对自治的综合干预机制,打破政府扶持、财政补贴的单一项目保护模式,构建体育非物质文化遗产的文化生态发展模式。

4.3 扭转市场裹挟原生态倾向,构建体育非物质文化遗产保护文化生态模式

贴着原生态标签的各种身体运动文化,在旅游商品开发中不仅十分流行,而且深受媒体、政府、企业、游客等群体的关注和喜爱,形成“在市场的裹挟下原生态概念被滥用的倾向”[2]。“随着时间的流逝,人们的相似性将日益增加。现代化程度越高,社会在各方面的相似性程度也就越高”[32],人们反而会对现代的、趋同的、主流的文化之外的“异文化”产生关注,构成了原生态体育商业推广的首要前提。城市现代化过程中暴露出的环境恶化、工作压力、身体健康、社会保障等问题,使城市人非常向往尚未现代化的农村(特别是少数民族地区)。农村(特别是少数民族地区)的体育非物质文化遗产项目具有观赏性、参与性、情感性、趣味性等要素,构成了原生态体育商业推广的基本条件。从地方政府而言,原生态体育商业推广不仅能拉动地区经济的稳步增长,还能提升民族文化的品牌效应。旅游企业对原生态体育更是情有独钟,因为包装得越神秘、越特异、越古老,越有利于旅游产品的推介和营销,从而获得媒体的关注和报道。原生态体育境内的本土居民,也愿意接受原生态的标签,经济收入增长的同时也能增强“狭隘的”民族自豪感。所以,地方政府、旅游企业、媒体机构、本土居民等对原生态体育的期望或许各有不同,但都不约而同、心甘情愿地接受了原生态这个华丽光环。体育非物质文化遗产的保护和传承、体育非物质文化遗产的可持续发展与社区居民的物质和精神生活水平提高共同指向于以人为中心的发展目标。而市场裹挟下的原生态体育倾向,忽视了体育非物质文化遗产拥有者——“人”的存在与情感,将“人”当成地方政府、旅游企业、传播媒体等期望之下的营销“产品”。市场裹挟下的原生态体育倾向,体育非物质文化遗产的核心——“文化”也容易脱离原有的环境要素,演变成为伪民俗从而失去生命力。所以,体育非物质文化遗产保护必须构建以社区居民为中心,以非物质文化遗产项目为介质,以文化生态为模式,以可持续性为目的的文化生态模式,才能有利于体育非物质文化遗产的可持续发展。

4.4 响应社区居民主位需求和自治权利,推动社区居民自治生态系统

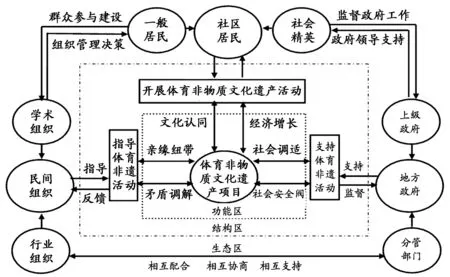

社区居民是体育非物质文化遗产的拥有者,也是体育非物质文化遗产发展的保护者、传承者和建设者。保护体育非物质文化遗产,建设社会、经济、文化和谐发展的生态社区,归根到底是社区居民自己的事情。所以,应该由社区居民决定体育非物质文化遗产发展的方向和未来,共同行使体育非物质文化遗产保护和传承的自治权利。社区居民自治的首要前提是其能够参与到体育非物质文化遗产建设和发展的决策中,并通过参与具体工作获得利益分配,从而树立社区居民的主位需求、主位思想和自治权利。“一般村民与社会精英在平等协商基础上,获得村落发展建设的自治权利后,会形成自我家园建设、自我文化发展、自我生活改善的合力”[21]。一般社区居民与社会精英合力的形成,一方面,有利于体育非物质文化遗产保护工作的开展与实施,改善一般社区居民与社会精英之间的阶层关系、缓解阶层矛盾;另一方面,体育非物质文化遗产保护汇集更多的利益群体,有利于集思广益促进体育非物质文化遗产的经济文化功能提升,从而进一步发挥体育非物质文化遗产在社区生态建设中的主体作用。体育非物质文化遗产社区居民自治的文化生态系统建设,关键是权利的问题,在于社区居民能否充分享用和行使权利,从而保障社区居民的策划、决策、参与的权利是社区居民自治文化生态系统建设的当务之急(图1)。

图 1 本研究体育非物质文化遗产的文化生态系统建设示意图

Figure 1. Cultural Ecosystem Construction of Sports Intangible Cultural Heritage

4.5 加强政府管理能力和政策帮扶,完善地方政府管理生态系统

地方政府是体育非物质文化遗产的主管者,也是体育非物质文化遗产发展的支持者、责任者和保障者。所以,地方政府应在上级政府和分管部门之间架设沟通的桥梁和联系的纽带,为体育非物质文化遗产发展提供政策、资本、宣传、协调等方面的支持,并承担相应的公共服务责任。体育非物质文化遗产地方政府管理的文化生态系统建设,关键在于制定、实施符合当地实际的发展政策,给予适当的物资或资金的帮助与支持,提高自我管理能力和加强体系建设。一方面,政府行政职能由文化事业管理向文化公共服务转变,利用体育非物质文化遗产推动区域经济发展、维持社会稳定;另一方面,体育非物质文化遗产活动也有利于丰富群众业余生活,推动全民健身工程,从而发挥体育非物质文化遗产在社区生态建设中的协调作用。目前,我国地方政府在体育非物质文化遗产保护工作中既要“主管”又要“主导”,未能真正重视社区居民的力量,从而影响社区居民自我选择和自我创新的积极性。因此,地方政府通过行政职能推动社区居民自下而上的自觉行动,才是体育非物质文化遗产地方政府管理文化生态系统建设的根本保证。

4.6 引导社会组织专业指导与智囊支持,营造社会组织指导生态系统

社会组织是体育非物质文化遗产的指导者,也是体育非物质文化遗产发展的学习者、探索者和引路人。经济文化全球化迅速扩张,发展中国家的体育非物质文化遗产保护面临前所未有的困境。社会组织在体育非物质文化遗产保护工作中充分施展才能,是推动体育非物质文化遗产保护工作的组织保障。学术型社会组织要倡导有识之士深入乡土,将理论成果付诸于实践,唤醒社区居民的文化保护意识,探索体育非物质文化遗产的社会、经济、文化协同发展模式。专业型社会组织要将专业技术能力与体育非物质文化遗产紧密结合,通过整合社会文化资源、推动文化产品研发、深挖文化产品潜力等方式,使社区居民真实感知民族文化的价值和意义。体育非物质文化遗产社会组织指导的文化生态系统建设,一方面,社会组织通过参与社会评估,调适社区居民在体育非物质文化遗产保护过程中的利益矛盾,制定符合大多数利益群体的发展策略;另一方面,体育非物质文化遗产保护如果拥有社会组织的专业支持和智囊支持,能与先进的非物质文化遗产保护理念保持同步。所以,社会组织的灵活性和执行力得到充分的发挥,是体育非物质文化遗产社会组织指导文化生态系统建设的关键之处。

社区居民自治子系统、地方政府管理子系统、社会组织指导子系统的相互协调,共同构成了体育非物质文化遗产发展的文化生态系统。他们彼此之间并非孤立存在,而是一种相互依存、相互促进、相互影响、相互发展的动态平衡关系。对体育非物质文化遗产的文化生态模式而言,社区居民是体育非物质文化遗产保护与传承的根本力量。地方政府、社会组织只有充分调动社区居民的主动性和积极性,让社区居民感知文化遗产存在的价值和意义,充分发挥其自治权利,变被动保护为自觉行动,体育非物质文化遗产可持续发展才能实现“体育传承—文化致富—社区繁荣”的双向三赢。

[1]陈序经.文化学概观[M].长沙:岳麓书社,2010:339-353.

[2]樊华,和向朝.原生态:一个炒出来的概念[J].文学评论,2011,(1):200-202.

[3]冯天瑜,何晓明,周积明.中华文化史(上册)[M].上海:上海人民出版社,2005:15-22.

[4]郭于华.生活在后传统之中[J].读书,1997,(6):11-17.

[5]胡丽平.江口县太平乡寨沙侗寨:发展旅游促增收[N/OL].铜仁日报.(2013-5-14).http://tr.gog.com.cn/system/2013/05/14/012281383.shtml.

[6]霍布斯鲍姆,兰格.传统的发明[M].顾林,庞冠群,译.南京:译林出版社,2004:2.

[7]寇辉.PPE怪圈与中国的可持续发展[J].中学地理教学参考,2005,(6):27-28.

[8]匡奇燃.梵净山下寨沙侗寨廉政文化与和谐旅游共进[EB/OL].(2013-12-13).http://www.gzfjs.gov.cn/2013/1213/dongtai1308.html.

[9]李延超,虞重干,杨斌.论原生态体育的内涵——以苗族村寨体育为例[J].山东体育学院学报,2009,25(6):1-3.

[10]卢鹏,路伟.传统文化的复兴与发明——以彝族阿细人山寨可邑村为例[J].黑龙江民族丛刊,2009,(2):157-160.

[11]马翀炜,陆群.中国民族村寨调查丛书·土家族——湖南省永顺县双凤村[M].昆明:云南大学出版社,2004:264.

[12]马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀[M].王铭铭,译.北京:三联书店,2000:125-126.

[13]毛微.民族唱法应该“百花齐放,多元共融”——谈“原生态”与“学院派”民歌之争[J].音乐生活,2008,(6):31-32.

[14]聂华林,路万青.西部“三农”问题的“RAP怪圈”[J].甘肃理论学刊,2004,(5):117-119.

[15]彭多意,崔江红.变迁中的彝族社区——以可邑村为例[M].北京:民族出版社,2007:209.

[16]彭兆荣.论“原生态”的原生形貌[J].贵州社会科学,2010,(3):19-24.

[17]彭兆荣.原生态——现代与未来[J].读书,2012,(2):3-10.

[18]司马云杰.文化社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2001:152-154.

[19]田青.原生态音乐的当代意义[J].民族音乐,2006,(9):16-19.

[20]万义.村落社会结构变迁中传统体育的非物质文化遗产保护——以弥勒县可邑村彝族阿细跳月为例[J].体育科学,2011,32(2):12-18,35.

[21]王国祥.探索实践之路——当代中国应用人类学的开拓[M].昆明:云南大学出版社,2008:107-115.

[22]王林,晋会峰,徐刚.非物质文化遗产视域下传统武术“原生态”传承之悖论[J].天津体育学院学报,2009,24(2):158-161.

[23]维柯.新科学[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1989:694.

[24]吴仕民.原生态文化摭谈——兼谈少数民族传统文化的保护与发展[J].西南民族大学学报(人文社科版),2006,(11):1-4.

[25]席克定.试论侗族的萨岁[C]//黔东南州民族研究所.百越文化国际研讨会学术讨论会论文集.凯里:贵州凯里书报印刷厂,1995:378-396.

[26]熊关.原生态民族文化保护观质疑[J].商业时代,2007:97-99.

[27]杨枫.论连片特困地区文化生态补偿机制建立的意义[J].学理论,2014,(8):136-138.

[28]杨知勇.价值选择与民族文化重组[M].昆明:云南民族出版社,1989 :1-3.

[29]尹绍亭,乌尼尔.生态博物馆与民族文化生态村[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2009,29(5):28-34.

[30]曾舟记.心迹原生态[M].武汉:武汉出版社,2008:339.

[31]张波,姚颂平.纯粹的体育——一种培育德性的身体活动[J].上海体育学院字报,2013,37(3):8-12,19.

[32]张立升.社会学家茶座(第2辑) [M].济南:山东人民出版社,2003:64.

[33]张云平.原生态文化的界定及其保护[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2006,23(4):67-70.

[34]郑茜.“原生态”批判——对话人类学家翁乃群教授[J].中国民族,2011,(1):66-71.

[35]朱炳祥.何为原生态?为何原生态?[C]//徐杰舜,关凯,李晓明.中国社会的文化转型——人类学高级论坛十年论文精选.北京:民族出版社,2012:309-314.

The Paradox of “Original Ecology Sports”— Deconstruction and Reconstruction on ProtectedMode of Sports Intangible Cultural Heritage

WAN Yi1,2

This paper explains construction process,social agents and internal mechanism of “original ecology sports” from point to surface by the qualitative research methods of participatory qualitative observation and field depth interview and writing paradigm of ethnography from the cultural ecology theory combined with three “original ecology sports” fieldwork cases and it is intended to clarify the value orientation and protected mode of the development of sports intangible cultural heritage.The result shows that “original ecology sports” is the cultural reproduction process and results of culture processing,cultural transplant and cultural reconstruction.It is a kind of existence way of nihilism,closed and old-fashioned concept of culture and abusive tends coerced by the market.Sports intangible cultural heritage protection must abandon the conservative philosophy of “original ecology sports”,further clarify the objects and boundaries of protection,establish sustainable ecological concept,build cultural ecology mode and pay attention to the dynamic equilibrium of ecosystem among community residents autonomy,local governments management and social organizations guidance.

originalecologysports;intangibleculturalheritage;culturalreproduction;culturalecology;ethnography

1002-9826(2016)01-0003-08

10.16470/j.csst.201601001

2015-06-23;

2015-09-10

国家社会科学基金青年项目(10CTY005);国家体育总局民族体育研究基地开放基金招标项目(14jbxb024);湖南省哲学社会科学基金项目(15JL08)。

万义(1977-),男,白族,湖南张家界人,副教授,在读博士研究生,主要研究方向为民俗体育与文化,E-mail:wanyi2007@163.com。

1.华中师范大学 体育学院,湖北 武汉 430079;2.吉首大学 体育科学学院,湖南 吉首 416000 1.Central China Normal University,Wuhan 430079,China;2.Jishou University,Jishou 416000,China.

G80-05

A