中国社会科学院副院长、学部委员蔡昉:加强供给侧结构性改革提高经济潜在增长率

《债券》:中央经济工作会议在去年12月提出要着力加强供给侧结构性改革,您认为为什么要将这次改革定为“供给侧结构性”改革?

蔡昉:认识这个问题,我们要分析中国经济减速的原因到底是什么,是供给侧的原因还是需求侧的原因。如果是供给侧出现了问题,就应该在供给侧想办法去应对。

当前,我国企业缺乏投资和扩大生产的意愿,是不是因为需求不足、生产出的产品没有人要呢?如果像之前金融危机时期那样,世界经济整体复苏乏力,外需大幅减少,那么就是需求不足,需要刺激政策。但是我们计算了一个数据,叫做劳动密集型产品的比较优势,就是中国经济中劳动密集型产品出口比重与世界经济中劳动密集型产品贸易比重之比,如果这个数据下降,就说明我国出口的减少是快于世界经济的,意味着供给出现了问题。事实上我们发现,从2003年到2013年这10年间,我国劳动密集型产品的比较优势下降了36%,幅度很大。因此我们判断经济增速放缓是供给侧的问题。这时再使用刺激需求的办法就不对症了。

仔细分析供给侧的问题,到底是供给不足,还是供给不对路、供给结构出现了问题?我们认为,调整供给数量是解决不了问题的,调整结构才是对的,要按照需求的结构调整供给结构。供给侧问题的根本,在于中国经济的比较优势在下降,全要素生产率在下降,竞争力不够,很多领域不能再按原来的价格提供足够的数量。

《债券》:您用数据说明了当前是供给侧出现了问题。不过回顾中国经济发展的历程,以往主要是在需求侧出现问题,为什么会出现问题从需求侧向供给侧的转变?

蔡昉:以往主要面临的是宏观经济周期问题,大家主要考虑的也都是这个问题。过去经济增长有波动,说增速高,实际意思是说经济实际增长率高于潜在增长率,那时我们通常会说经济过热。我们也经常会遇到实际增长率降到谷底,含义是经济的实际增长率低于潜在增长率,这时就产生了增长缺口,我们会采取刺激的办法,通过货币政策、财政政策刺激经济。由于宏观经济周期不是过热就是过冷,因此宏观经济调控政策是必要的。

但是,宏观经济除了有周期问题,还有长期增长问题。现在经济增速降下来,2015年GDP增长率是6.9%,这与改革开放后长期接近10%的增长率相比,相差近3个百分点。历史上我国经济每次实际增长率低于潜在增长率时,大约也是出现3个百分点的增长缺口。因此当前很自然就会出现两个想法:一是要刺激经济,采用一贯的宏观经济政策来拉动经济增长,这是很自然想到的;二是经常会问一个问题:这个增长速度下降什么时候见底?

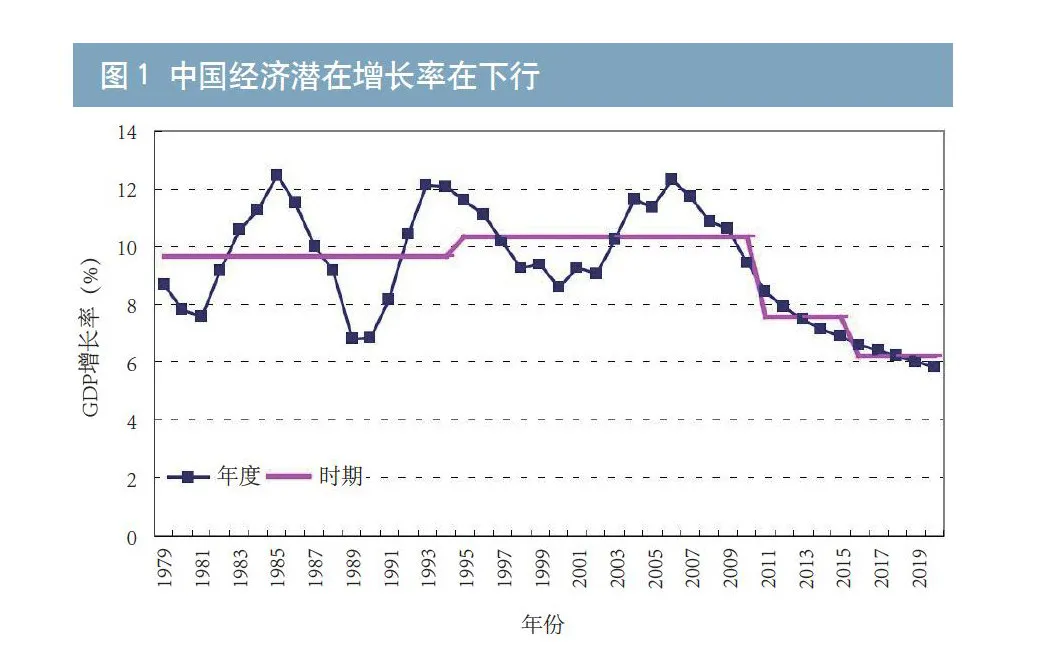

如果是经济周期现象,就会见到一个底,然后经济增长速度终究要回来。但是当前根据我们的测算,6.9%仍然是在潜在增长率之上,因为我国经济发展速度放缓了,潜在增长率也下降了3点多个百分点,所以不存在实际增长率低于潜在增长率的情况,目前宏观经济是没有增长缺口的(参见图1)。

当前的情况和以往的宏观经济波动不一样,是经济增长发展阶段出现变化的结果。周期性因素对应的是需求侧的问题,是扰动性的因素;而增长现象是长期发展到一定阶段的必然结果,对应的是供给侧的问题。我们读经济学教科书,增长理论和周期理论共同构成宏观经济学,我觉得这是一个天平。

《债券》:您提到根据测算,当前潜在增长率已经下降,为什么我国经济会出现这种情况?

蔡昉:从人口红利的角度看,过去几十年我国劳动年龄人口不断增长,这个趋势一直延续到2010年之前。我国劳动力供给充足,资本投资不断递增,投资回报率较高。大量劳动力从生产率较低的部门转向生产率较高的部门,全要素生产率也在不断提高。任何国家的经济增长都主要靠这几个因素推动,我们测算,我国经济潜在增长率在2010年之前大体为10%。

然而,通过2010年进行的第六次人口普查发现,劳动年龄人口的增长达到峰值,之后开始负增长,我国人口趋势发生了根本性变化。通过劳动力供给、资本回报率、劳动力转移速度等因素判断,我国的经济潜在增长率是下降的。测算数据显示,“十二五”时期平均潜在增长率为7.6%;按照自然发展趋势,到“十三五”时期潜在增长率是6.2%。这个变化不是宏观经济周期的变化,而是阶段性变化,因此回到前面我们提到的,这次经济增长速度下滑看不到V字型的反转,而是将走出L型的长期趋势。

《债券》:通过数据测算,我们可以判断当前经济没有出现增长缺口。有没有其他案例或者现象,能够更直观地证明这一判断?

蔡昉:有的。我们看到一个现象可以作为重要证据,就是当前我国没有出现周期性失业。如果实际增长率低于潜在生产率,意味着生产要素没有得到充分使用,劳动力没有得到充分雇佣,就会产生周期性失业。事实上,我国当前失业率按照原来一贯使用的登记失业率来看,去年只有不足4.1%,这基本上和自然失业率是相等的——自然失业率就是市场必然要出现的失业率,来自于有些人更换工作时两份工作之间存在时间差,或者为应聘新工作需要掌握新技能而花费时间去学习。现在还有一个新指标叫做调查失业率,目前是5.1%,也一直比较稳定,客观评估5.1%也是一个不算高的失业率水平。经济学中的奥肯定律告诉我们,潜在增长率和实际增长率是一致的,生产要素被充分利用,就不会出现周期性失业。

《债券》:能否请您从供给侧角度更详细地帮我们解读一下经济增速放缓都有哪些影响因素?

蔡昉:目前出现的一些情况使中国的劳动密集型产业的比较优势下降,并导致经济潜在增长率下降,总结起来有这样几个因素。

首先,当然是劳动力短缺导致工资上涨。目前城市绝大部分新增就业岗位依靠的是农民工,三分之一就业是农民工就业,而农民工数量的增长速度逐渐减慢,出现供给不足;同时农民工工资一直在上涨,2004年以来农民工工资的增长速度每年剔除物价因素后仍高达11%。

仅仅看工资还不能代表比较优势和竞争力,还要看工资对劳动力成本的影响效果——如果劳动生产率的提高速度和工资一样快,比较优势不会下降。但现在有很多研究报告已经显示,中国劳动生产率提高的速度是减慢的。我们把劳动生产率与农民工工资做了一个比较,计算了一个指标叫做单位劳动成本,用工资除以劳动生产率,结果发现,日本这一指标是下降趋势,中国则在迅速提高,最近这几年平均每年达到14%。因此可以说,我国和发达国家的单位劳动成本越来越趋同。

更进一步分析,虽然我国劳动年龄人口从2011年开始负增长,但由于这几年我国劳动参与率是提高的,事实上劳动力还没有出现负增长。根据我们的测算,2017年中国的经济活动人口到达峰值,之后开始负增长,因此真正劳动力短缺的高潮是明年以后,这个冲击还没有结束,这是影响经济增长的一个重要因素。

其次,我国人力资本的改善速度在放缓。人力资本是要素生产率的重要促进因素,如果劳动力数量不足,能以质量补上也可以。但中国与其他国家不一样的一个特点就是,随着劳动力年龄的提高,其受教育的年限是迅速下降的,也就是随着劳动力新增量减少,人力资本的改善速度也放慢了。我们计算了一下,2011年到2020年期间我国新成长劳动力以每年1%的速度递减,把劳动力存量乘以平均受教育年限得到中国劳动力人力资本总量,结果发现从2011年到2020年,这一数据以每年1%的速度在递减。

再次是资本报酬递减。此前清华大学白重恩等人的研究显示,我国的资本回报率是迅速下降的。因为在劳动力不变的情况下不断投入资本,资本增加到一定程度边际报酬就会递减。前些年劳动力供给的增加防止了资本报酬递减规律的发生,现在这个条件没有了,资本报酬递减投资下降是必然的。

最后看生产率的提高。过去生产率的提高主要依靠劳动力转移,农业人口转向非农产业,也就意味着劳动力从生产率低的部门转移到生产率高的部门。我们的计量分析显示,2009年全要素生产率对当年经济增长的贡献率为17%,其中有8个百分点来自于劳动力从农业到非农业的重新配置。值得指出的是,当时的背景是外出农民工大约每年增长4%。

但我们发现,农村16岁到19岁年龄段的人口在2014年达到了最高点,从2015年开始这部分人口出现负增长。这部分人口,就是每年从农村转到城市新增的外出农民工主力——比他们年龄更大的农民工该出来的已经出来了,作为存量已经记在统计年鉴上;比他们年龄更低的还要读书,出来的可能性不大。新增外出农民工达到峰值,进入负增长阶段,势必影响到生产率的提高。

《债券》:人口因素对经济增长带来显著影响,但人口趋势短期内难以逆转。能够通过哪些办法应对这些不利因素?

蔡昉:经济发展进入新阶段,我国经济增速放缓主要不是外部因素造成的,而是经济发展阶段变化和内在结构性矛盾造成的,是我国的全要素生产率在放缓。只有依靠改革才能遏制这一下滑趋势。

对于劳动密集型产业而言,随着我国人口红利消失,有些产品的比较优势终究会丧失,但是如何把优势消退的时间拖得更长一点、为我们转向新增长源泉赢得时间?如何把生产要素的供给潜力挖掘出来,把生产率提高也就是全要素生产率提高的潜力挖掘出来?我认为这些都可以通过改革来实现。

比如,深化户籍制度改革,加快提高户籍人口城镇化率,让更多的农民工在城镇落户,使他们更稳定地在非农产业就业,就可以减缓劳动力转移速度的下降。如果教育体制改革能有突破性举措,将义务教育向学前教育和高中教育延伸,均衡教育资源配置,提升教育生产率,加大培训力度和提高培训质量,也可以提高人力资本的改善速度。大家都知道我国实行全面放开“二孩”政策,这对20年后的劳动力人口应该会带来一定的改进。

《债券》:这些改革举措对于缓解经济增速放缓,能够达到什么样的效果,您有具体测算么?

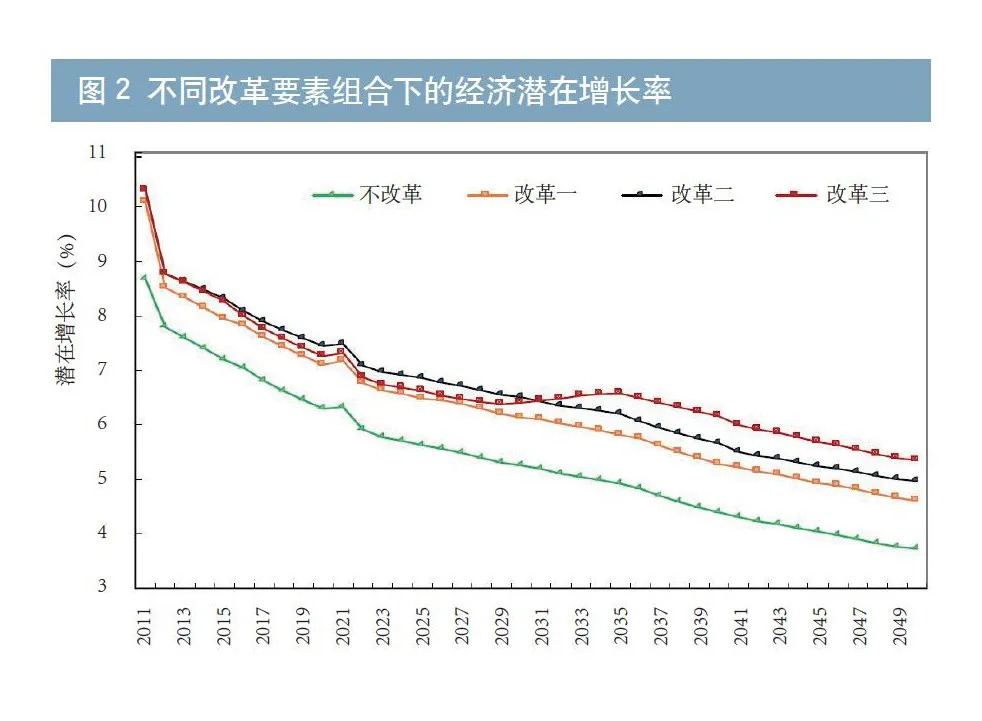

蔡昉:假设改革能够使生育率提高、全要素生产率提高、劳动参与率提高出现不同组合,会得到不同的新潜在增长率,最好状态下未来经济增长率会出现一定的扬起(参见图2)。如果改革使劳动参与率和全要素生产率提高更多,那么最终达到的潜在增长率也会更高一些。

根据我们的测算,通过提高劳动参与率来填补劳动年龄劳动力或者经济活动人口负增长的空缺,其中以农民进入城市务工计算,每提高非农劳动参与率1个百分点,可以对应0.88个百分点的潜在增长率;如果提高全要素增长率1个百分点,可以增加0.99百分点的潜在增长率。设想一下,随着改革的逐步推进,改革红利在一段时间内缓慢释放出来,只需每年非农劳动参与率提高0.2个百分点、全要素生产率增长提高0.2个百分点,就可以得到0.374(=0.88×0.2+0.99×0.2)个百分点的额外改革红利。再加上原来不改革本身就有的6.2%的潜在增长率,新潜在增长率可以达到6.55%,这样的增速就能够实现十八届五中全会提出的“十三五”时期经济保持中高速,也可以达到2020年GDP翻番的增长速度。如果达不到潜在增长率,那就是出现了周期性因素,可以考虑刺激政策。这就是我们通过改革释放红利,来实现经济增长速度的途径。

专家简介

蔡昉,中国社会科学院副院长、学部委员、研究员,第十二届全国人民代表大会常务委员会委员、农业与农村委员会委员。兼任国家“十三五”规划专家委员会委员,《劳动经济研究》主编。

主要研究领域包括:农村经济理论与政策、劳动经济学、人口经济学、中国经济改革、经济增长、收入分配和贫困等。著有《破解中国经济发展之谜》、《从人口红利到改革红利》等著作,主编《中国人口与劳动问题报告》。曾获孙冶方经济科学奖、张培刚发展经济学优秀成果奖、中国软科学奖、中国发展百人奖、中华人口奖、国家出版图书奖、中国经济理论创新奖等。

责任编辑:刘颖 罗邦敏