墨色如泥

健鹰

喜欢这老墨的感觉,喜欢这墨汁在石砚中渐渐地浓了、干了,一天又一天、一层又一层地堆积起来,像浅丘一般地连绵开去。它的上面,沟壑纵横。有河滩与水塘隐现,便像极了我川西乡下的老家。每当出差归来,在夜深人静之后,揭了砚台的盒盖,借了灯光,独对这墨汁未干的砚池,总感觉有淡雾和月光泛起,有虫鸣犬吠和长声吆吆的呼唤泛起。

对我而言,川西的那个叫隐峰的乡下老家,常常有罩我的墨气升起。那老河湾、老碾坊、麻柳林、竹林院落和有芭茅的水塘;那呼声、那哭声、那野猫偷鸡的叫喊、那月光下的晒场和蒲扇、布谷和萤火虫,似乎总会以墨汁的另一种潮润泛起。这片泥土和这泥土上的情感,于我总是一片墨的颜色。

隐峰是我的老家,就像它雾天淡墨式的村落一样,杨家的血脉在这里也浸染成一张宣纸。在众多的亲戚中,我最爱去的是大孃和六叔的家。两个竹林院落之间是一片坟地,白天都有一些恐怖,若是夜在白色的芭茅花下,应了竹林的风声,更是让人浑身发凉的地方。而我常走的小路,便穿过在这些坟头之间。我曾在这里见过埋死人的队伍。大红公鸡的刀头、没有上漆的棺木、深而潮湿的土坑,那棺木沉重的撞地声,至今想起,大脑中都会回荡深深的痛。若是农历七月半的夜里,坟地里传来悠悠的胡琴声,便知是堂兄四哥又在抚弄他的二胡了。四哥说是要去给鬼拉琴,我们是不会去的。后来才知道,这坟地里葬着的多是自家的亲人。

每年暑假,我都会去乡下。记得大孃家碗柜里,有一个彩花瓷碗。每年生产队里甘蔗榨糖了,大孃都会用这只碗留上一碗红糖。待我暑假去时,每天为我兑水喝。假期结束,离开那天,她便用碗在水缸里舀上半碗冷水,用一根手指头顺着碗沿,将最后的糖洗在水里,让我喝下启程。

不知怎么,一直记得当时乡下的夜晚,都是特别的漫长、特别的黑。和锅底、砚台没什么区别。尤其是在一盏油灯下,在我生病的小屋中,所有的黑影都被拉长了。大孃一边往我的腋下和脖子上抹着用猪油调过的锅烟墨,一边念着“羊儿不吃荤,吃了要害瘟”。乡下人将淋疤结肿大,称作“害羊子”。老人们都有自己的治疗方法。而我从此将那墨色、夜色、白发和歌谣混为了一体,不再分得开来。

最美的墨色,当与乡下的夏夜有关,与晚饭后的晒场有关,与一把把的蒲扇竹扇有关。天空中有星星点点的萤火虫,竹椅间是童谣和鬼故事。姑父是我小时候見过的最有才华和胸襟的老人。至今我觉得能与他相提及的,大概只有陶渊明吧。姑父世代书香,学富五车而心性自然。一手赵字远近闻名,其古文中医堪称了得。我的文言文,当是由他以巜聊斋志异》启蒙。

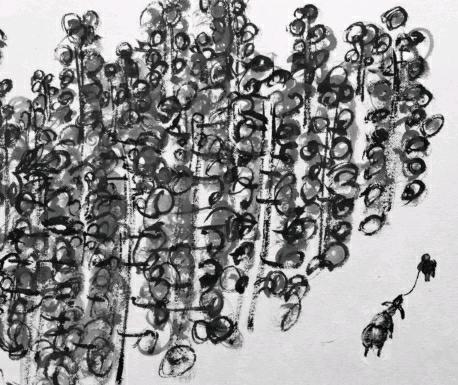

有水田的地方,一旦有了牛和月光,便自然是最好的水墨作品。这画的中央是龙哥和他的水牛。龙哥是大孃的大儿子,喜欢喂牛,喜欢替人犁田。那月光下的人影、牛影、犁影,完全就是砚台中的记忆。

犁过的水田,将种上青青秀秀的稻秧,将有秧鸡出没,将有秧沟鱼追逐,将有红红的蜻蜓闪动。谷熟之季,便又是雨绵绵的水墨场景。而此时画面的主角,可能便换成了披簑衣戴斗笠的三哥了。他正髙高地举着竹竿,唤着鸭群。若是见我去了,会把簑衣雨具,一应为我武装了,弄得自己满头雨雾。三哥不善言辞,为人极善,尤其对我好。一次,在稻田边,三哥拿出五角钱给我。这,在当时是巨款了。他要我去帮他买几幅画,布置一下寝室。说我会画画,一定会选画。余下的钱,就给我买零食。我欣然接受,前往镇上的供销社。到了商店,才发现只有主席像卖,每张五分。犹豫再三,买下八张主席像,东西南北四面墙,一面两个人头。余款一角,便买了两衣兜干枣子,守在水田边与三哥分享。

乡下孩子的生活,就是随着季节成长的、农作物一般的生活。放牛、摸鱼、打猪草、摘瓜偷果、爬树上房、捉小鸟。其四肢的成长,都有着满田满坝的空间。这种无边无际的自由生长,都伴随着豆棚瓜架的花朵和房前屋后的叫骂的。乡村的叫骂也极其自然和随性。其穿透力,必须横空村落和田园。其杀伤力,却极其有限。必定都是乡里乡亲的长辈,其咒骂的内容,现在想起来,竟有让人失笑的温暖。在这样天性的环境中成长,孩子们的手和心随时都有发痒的可能。“手痒、身痒就去爬皀角树”,算是长辈对孩子们最为无奈的教诲。但是我们除了满身是刺的皀角树不爬,却是什么树都爬过了。每次暑假之后,我的身体都会被乡下的阳光染黑一层。

绘画在我们家是有历史的,据说在爷爷辈还出过什么画家,家里还藏着大量珍贵字画。这些我都没有见着,解放初被抄家的,架火烧出了一座小山。书画的气息,在我的叔、兄们身上还偶有遗存。在绘画和文学方面,对我影响最大的是我的大舅。这是我们家族中,我认为的最大才子。大舅肖巨,仪表堂堂,是我少年时期的偶像。作词、作曲、写文章、油画、国画、书法无一不通。大舅早年到了省城工作,只有春节才能回家。但我家的阁楼上,却存放着他的几口大木箱。这个阁楼,在多年之间都是我的天地。在这里,存放着各种线装书籍,各种无线电爱好者的制作工具和材料。这是我少年时代,各种梦想的试验场。为了这些科学实验,我没有少挨父母的打骂。从科学家梦到画家梦的转换,是从我偷偷地打开大舅那几口木箱开始的。我被那箱子里大量的绘画手稿迷住了,这些手稿成了我夜以继日临摹的样版。有时夜晚停电,便以蜡烛照明,这样的光线下,有些颜色是分不清的,便时常有了将人的眉毛画成蓝色、眼珠画成了红色的记忆。

我真正的拜师学画是小学二年级开始的,那时听说县川剧团做美工的何清奇老师是个画家,于是便动了拜师的愿望。经过精心准备,带了好厚一叠自已的画作去了川剧团,门卫不让进门,也不告诉何老师在不在里面上班。我就在大门口连守了两天。等终于见到了何老师,并向他说明来意时,何老师竟面带惊愕地半天回不过神来。大概他没想到,会有这样一个七、八岁的孩子拦路拜师的。后看才知道,何清奇老师是母亲读师范时的同学。这件事,在他们的同学之间成了美谈。

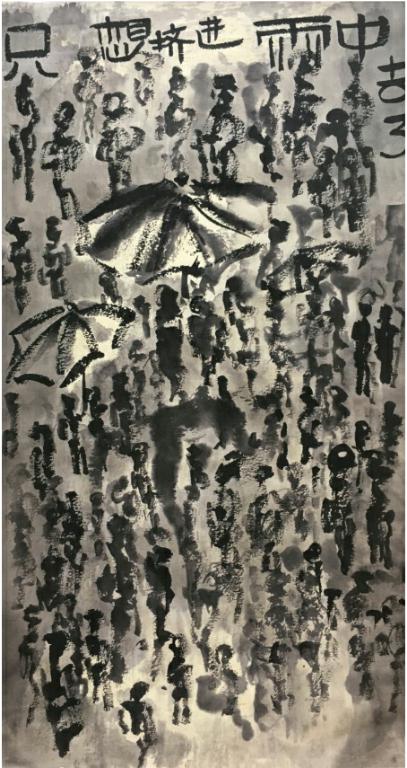

对我的绘画来讲,应该感谢三大依托点:一个是乡村的记忆、一个是诗歌、一个是策划。川西的乡村记忆,给了我深厚的心灵原土,这让我的情感之根有了依托。诗歌给了我巨大的想象力和澎湃的激情。策划让我有更多的旅途、更宽的视角、更多的思考和收益,并从此以山川河流为师,获取着自然的造化和生存的底气。这一切,让自己的心有了自由。

听刘德扬老师谈画,我深受其惠。我最愿将他对绘画的教导,归位在“随心所欲”这四个字上。这四个字常常让我回想,我至今见过最喜爱的三幅牛的绘画。这三幅画作,一幅来自于新疆伊宁数万年前的岩石之上;一幅来自于老年的毕加索;另一幅则来自于夹江山中的一座老院的土墙。这个老院子,是民国时期夹江乡绅石子清的故居。石子清是夹江手工纸的作坊主。抗战期间,著名国画大师张大千曾经住在这里,研究手工纸的生产技术。石子清的后人,也就将该旧院做了“大风堂”的纪念地。曾有幸与作家张国文先生夹江寻纸,来得此院参观。寻大千仙踪之余,偶见石灰墙上有墨迹勾画犁牛兩头。其笔法稚嫩、简单,却是神形毕现。显然是多年之前,某孩童留下的涂鸦之作。见得此画,我却爱不忍离,不断用像机翻拍,反复告诉主人,此画一定保留墙上,不要被涂抹掉了。

我这么多年来,见过的画也不算少了。许多名家的画展上,我也常常心如止水。为什么一个孩童的涂鸦,一个远古的岩画,却予我有见毕加索老年作品一样的心动。这一切便是它们缘于心的表达,而非是技的表现。

几万年前的原始人类,作画时,是没有“画家”、“名画”、“拍卖市场”的压力的。更无“师承”、“流派”、“技法”之累。也无谈“中画”、“西画”、“版画”、“水墨”……。他们由心而发,随性而作。以最直接,最自由的方式,描绘出自内心的愉悦、惊恐、困惑和欲望。不矫揉、不造作、不装腔作势、不故作高深。每一个表达,都与天地自然和心灵,保持着同样的纯度。

随着人类社会化进程的不断加深,随着人们在心灵之外的目的性的不断丰富,人们在探索艺术和艺术手法的同时,也在渐渐地遗忘着自己的内心感动。艺术品成为了日渐成熟的技法、技巧、技术的堆积物,成为了人们追求功名利禄的手段。这是当今绘画界的大悲哀。

从我喜欢的这三头牛来看,一头来自于洪荒初始的人类。那时“艺术”和“艺术家”,都还在人类生存的词汇之外。这头牛的诞生,完全属于岩石、属于干土块、属于天然生成的喜怒哀乐。除了心灵,一切都干净得像几万年前的空气。另一头牛,来自于一个智如洪蒙的稚气孩童。他无拘无束、无度无法,几乎与社会性和功利性,谈不上仼何瓜葛。在日出而作,日落而息的山村,面对父母、田园、粮食和耕牛,所有的情感,都在心中和手上,有了自然天成的表达。而至于另一头真正牛的牛,必须来自那位名满天下的世界级大师。他的牛是自觉而来的,他所获得的声名、利益和思想,足以让他看空这牛之外的世界。毕加索的牛自然,自然是破空而来,心灵无阻了。

守画在于守心,作画在于写心。无心之画,技法再髙都是无根之花,是笔墨的尸体,谈不上什么艺术的。墨色如泥,好的绘画是有生长感的。它们对我来讲,都是心的植物,就像玉米、谷稻、小麦、油菜、高梁和大豆一样,它们的身型、它们的色彩、它们的姿态,不是由工具和技法决定的,而是由这些植物的根须之下的泥土滋养出来的。这,是我们精神和心灵的大气场。正因为如此,八大山人的心中,总是孵化着病鸟;莫奈的池中,总是生长着梦幻般的睡莲;而见过凡髙的向日葵之后,你会相信,只有那为爱情可以割掉自己耳朵的男人,才有能力以一系列的葵朵,对着天空喷薄出鲜血一般的阳光来。

墨色如泥,每次开砚,都有土壤的亲近。