CT与增强CT在诊断腹部肿瘤腹腔转移的临床价值

王 波

(核工业四一九医院放射科,广东 韶关 512000)

CT与增强CT在诊断腹部肿瘤腹腔转移的临床价值

王 波

(核工业四一九医院放射科,广东 韶关 512000)

目的:探讨CT与增强CT在诊断腹部肿瘤腹腔转移的临床价值。方法:选择我院2006-03~2015-12收治的通过手术病理证实为腹部肿瘤腹腔转移84例患者作为观察对象,应用随机数表法分为研究组和参比组各42例,参比组患者应用常规CT诊断;研究组患者应用增强CT诊断。对两组的诊断结果进行对比。结果:研究组患者的诊断准确率为92.86%;参比组患者的诊断准确率为76.19%,差异具有统计学意义(P<0.05);同时,研究组的对于微小种植灶面积的临床诊断价值明显优于参比组,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:增强CT在诊断腹部肿瘤腹腔转移中的效果好,准确率高,值得在临床中应用。

CT;增强CT;腹部肿瘤;腹腔转移;临床价值

恶性肿瘤细胞生物转移行为是常见的现象,将直接影响到肿瘤的临床治疗效果,生命健康受到极大的威胁。有效治疗的基础是对病情的准确判断,在治疗前掌握中执教的伟大下、根据细胞的转移规律确定原发病灶,制定针对性的治疗方案非常重要。CT是临床中应用非常广泛的检查方式,在肿瘤的检查和治疗中做出很大的贡献,但是常规的CT检查准确率相对较低,对于微小病灶检查也具有一定的局限性。随着影像学技术的发展,增强CT作为普通CT的补充逐渐在临床中推广,使疾病的诊断准确率得到很大的提高[1]。本文应用普通CT和增强CT对腹部肿瘤腹腔转移患者进行诊断,对比两种方法的检查结果,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院2006-03~2015-12收治的通过手术病理证实为腹部肿瘤腹腔转移84例患者作为观察对象,所有患者均对本次研究知情同意。入选标准为:(1)通过手术病理证实为腹部肿瘤腹腔转移;(2)具有良好的合作依存性;(3)签署知情同意书,排除年龄在18岁以下的患者、合并患有心脏、肝肾等其他器质性疾病的患者。应用随机数表法分为研究组和对照组各42例,研究组中男27例、女15例;年龄35~76岁,平均(58.7±6.3)岁;其中胃癌患者19例、卵巢癌患者10例、结肠癌患者6例、胆囊癌患者7例。对照组中男25例、女17例;年龄38~79岁,平均(59.7±6.8)岁;其中胃癌患者16例、卵巢癌患者9例、结肠癌患者8例、胆囊癌患者10例。对两组患者的性别、年龄、疾病类型等一般资料进行统计学分析,发现组间差异无显著性(P>0.05),具有良好的可比性。

1.2 方法

对照组:选择美国GE公司的螺旋CT机对患者进行扫描检查,使用碘海醇作为造影剂,将螺旋CT机的参数作如下设置:电压调节在120~140kV;电流在250~280mAs;层厚5mm、螺距为1、层间距0.8mm,移动速度则在5.0~10.0mm/s。在检查之前配置好造影液,将碘含量控制在3mg左右,于检查前1h让患者口服1000mL,然后在检查前10min再次口服500mL,协助患者平躺在扫描床上进行操作,合并有腹腔器官组织粘连的患者采取俯卧位或侧卧位检查。

研究组:研究组在参比组基础上采用增强CT扫描,于患者肘静脉注射60mL非离子碘型造影剂,注射的速率控制在3.0~4.0mL/s,药物注射之后约等待25~30秒后对腹部进行连续性扫描检查,随后通过薄层重建将得到的影像学资料结果上传至工作站,继续应用多层平面重建等得到完整的结果。阅片工作由2位经验丰富的医生进行,在出现疑问的情况下共同讨论达成一致之后得到最终结果。

1.3 统计学方法

采用SPSS20.0统计学软件中实施分析处理,诊断符合率等计数资料使用百分比的形式表示,比较通过卡方值检验;计量资料则采用均数±标准差的形式表示,比较采用t值检验。以P<0.05差异具有统计学意义[2]。

2 结果

2.1 研究组和对照组患者的诊断结果对比

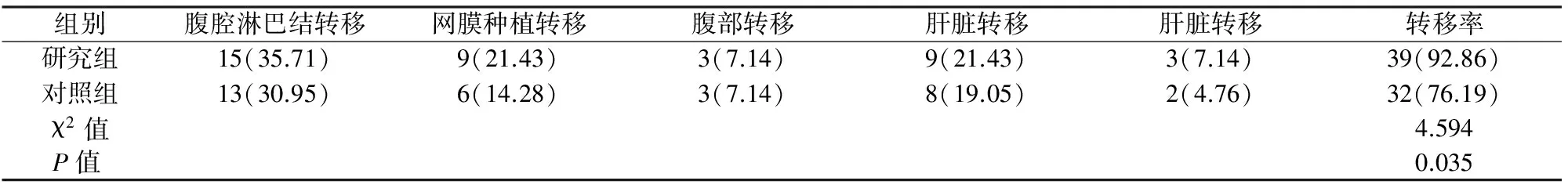

研究组42例患者通过增强CT扫描诊断为腹腔转移的有39例,诊断准确率为92.86%,其中有15例腹腔淋巴结转移、9例网膜种植转移、3例腹部转移、9例肝脏转移以及3例肾上腺转移;对照组患者应用普通CT扫描诊断为腹腔转移的有32例,其中有13例腹腔淋巴结转移、6例网膜种植转移、3例腹部转移、8例肝脏转移以及2例肾上腺转移,诊断准确率为76.19%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 研究组和对照组患者的诊断结果对比[n=42,(%)]

注:与参照组比较,*代表P<0.05。

2.2 研究组和对照组患者微小种植灶的结果

研究组得到的最小种植灶面积为(1.2±0.6)cm2、对照组为(2.5±0.9)cm2;研究组的种植灶深度为(3.4±1.1)cm、对照组为(6.6±1.4)cm;种植灶的宽度平均为(3.2±0.9)cm、对照组为(5.2±1.1)cm。两组患者微小种植灶的诊断结果差异显著(P<0.05),提示增强CT扫描的诊断价值较高。

表2 研究组和参比组患者微小种植灶的结果±s]

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

随着社会生活方式的变化以及环境的改变等因素的影响,患癌的人数不断增加,对人们的生命健康造成极大的威胁。其中胃癌、结肠癌等均属于发病率较高的恶性肿瘤,具有较高的病死率[3]。同时,随着时间的推移,病情进展到中晚期之后肿瘤细胞很容易发生转移,尤其是腹腔内器官组织转移非常常见,直接影响到肿瘤的治疗效果甚至威胁到生命安全。因此,加强对肿瘤腹腔转移的检查和确诊能够为治疗提供重要依据,对于医生治疗方案的选择也非常重要,选择科学可行的检查方式是临床医务工作需要重点关注的问题。

人体腹腔的结构非常复杂,同时早期腹腔转移病灶以及特殊类型转移密度之间的差异非常小,例如网膜种植转移等,同时转移灶的体积都较小,常规的检查方式难以很好的检出,尤其是普通CT检查在评价肿瘤腹腔转移的过程中具有较大的局限性,因此采取准确性更高的检查方式显得非常必要。根据相关研究报告,由于种植灶的体积较小,应用普通CT的诊断准确率仅达到60%左右,无法正确对患者的病情进行评价。典型的网膜转移CT征象表现为“饼状”,此外还有网膜增厚。囊性改变以及结节状网膜的表现,但是这一系列表现均会受到疾病的影响,例如病灶的大小、处于腹腔中的位置、肿瘤的具体形态、患者的腹腔脂肪厚度或者肠道充盈度等影响,均可能导致漏诊。本组中,研究组42例患者通过增强CT扫描诊断为腹腔转移的有39例,诊断准确率为92.86%,对照组有32例患者确诊,诊断准确率为76.19%。应用增强扫描的诊断准确率明显高于常规CT,具有很高的应用价值。

分析结果发现,增强CT扫描对于网膜转移的诊断率达到100%,分析原因可能与网膜转移灶高代谢的现象相关,同时网膜转移灶不受受到解剖形态的差异局限,阅片医生在复杂的腹腔肠道中也能够很好的辨识出网膜转移灶,从而确定手术前的分期,减少不必要的手术治疗,为患者提供最佳治疗方案[4]。

肝脏是转移性肿瘤非常高发的部位,尤其是消化系统的恶性肿瘤大都通过门静脉向肝脏转移,例如胃癌、直肠癌、结肠癌以及胰腺癌等,肺癌等其他部位的恶性肿瘤则通过肝动脉向肝脏转移。常规CT诊断在肝脏转移病灶的鉴别中出现1例假阳性的患者,实际的病理学结果为原发性胆管细胞癌;但是增强CT检查则没有出现漏诊或者误诊的病例,应用增强CT扫描能够很好的观察造影剂在肝脏病灶中的变化,对于原发性肿瘤病灶和转移病灶具有较高的区分价值,提示增强CT扫描的的鉴别价值更高。肝脏转移性肿瘤的组织学特征与原发性肿瘤具有较高的相似度,病灶的血液供应与原发性肿瘤之间具有一定的联系,大多为少血供表现,转移病灶还可能出现钙化表现、病灶内出血以及囊性改变等结果,常规扫描注意为多发性散在结节状低密度灶,密度不均匀,转移灶的密度大多高于或者等于肝实质,尤其是胃癌与结肠癌的肝转移出现钙化的可能性高,微小的转移灶有发生囊性坏死或小液平征象的可能性。通过增强CT扫描可见血供中等的转移性病灶有轻度强化表现,边界模糊;血供较差的病灶周边组织强化;血供丰富的并在动脉期有明显的强化,密度明显超过肝实质。还有部分病灶可能出现病灶中心低密度坏死区域,周边有环状强化及薄层状低密度影,也就是临床中所说的“牛眼征”[5]。

发生淋巴结转移的情况,从近端到远端、局部到周边、浅部到深部,且大多集中在肝门区域和下腔静脉等部位;胰腺癌的转移则以腹腔动脉为高发区域,此外肠系膜上动脉也是高发区域。但是与其他腹部肿瘤不同的是,淋巴结转移的发生率低。胃癌患者的淋巴结转移大多发生在腹腔动脉和肠系膜上动脉的位置,淋巴结的大小1~6cm,病灶的形状以圆形或者椭圆形为主,部分患者表现为融合状或者是叶子形。普通的CT由于扫描的分辨率相对较低,无法对淋巴结周边的血液供应情况进行辨别,因此检测的准确率较低;而增强CT扫描能够对淋巴结小间隔进行重建以及定性和定量检查,对于原发灶的筛查以及肿瘤分期的鉴别起到重大的帮助,也在很大程度上提高了对肿瘤腹腔淋巴结转移的检出率。一般CT检查的受到机械的性能、操作手法的、淋巴结具体形状及位置的影响,一般情况下,直径在0.5cm以下的淋巴结,应用CT检查的检出率明显下降,约在25%~35%;但是对于直径超1.0cm的淋巴结检出率则超过90%,本组中,研究组42例患者中检出15例腹腔淋巴结转移,符合率为100%;对照组42例患者中检出13例腹腔淋巴结转移,符合率为92.86%。

总而言之,增强螺旋CT对于腹部肿瘤腹腔转移的诊断符合率高于常规CT,同时对于微小转移灶的诊断价值也较高,尤其是直径在0.5cm以下的淋巴结应用增强扫描的检出率高,对于病灶检测阳性结果及分期的确定具有重要意义。但是应用增强CT扫描需要静脉注射造影剂,部分患者可能出现不适现象,在一定程度上限制了其应用,因此需严格控制碘含量。在实际工作中,除了将影像学检查结果作为重要判断依据之外,还应当结合患者的病史、实验室检查结果等进行综合鉴别,注意不要和血管类疾病等混淆,在发现无法辨认的病灶之后需进行病理明确才能够进一步诊断。在本组中,研究的数据样本相对较小,对于具体腹部肿瘤转移的增强螺旋CT扫描也还有待进一步的研究和论证。

[1]胡鹏程,石洪成,顾宇参,等.18F-FDG PET/CT与增强CT诊断腹部肿瘤腹腔转移的对比研究[J].中华核医学与分子影像杂志,2013,33(3):228-229

[2]刘长存,赵晋华,宋建华,等.F-FDG PET/CT联合腹部增强CT对诊断胰腺癌及评估肿瘤可切除性的临床应用[J].中华核医学杂志,2010,30(2):101-105

[3]王晓燕,饶良俊,陈志丰,等.PET-CT与腹部增强CT对腹膜转移瘤诊断价值的对比分析[J].中华胃肠外科杂志,2012,15(7):702-705

[4]汪丽菁,程向东,俞鹏飞,等.造影增强超声内镜和增强CT对壶腹周围肿瘤可切除性评估的比较观察[J].中华医学杂志,2015,95(24):1921-1924

[5]莫蕾,江新青,古杰洪,等.腹部外周性原始神经外胚层肿瘤的临床及CT、MR诊断[J].中国医学影像技术,2010,26(10):1915-1918

王波(1976~)男,江西湖口人,本科,主治医师。

R445.3

B

1008-0104(2016)06-0135-02

2016-03-03)