合作、机制、人才—美术馆油画修复工作比较中的思考

文 孔 妍

合作、机制、人才—美术馆油画修复工作比较中的思考

Cooperation, Mechanism, Talents—A Reflection from Painting Conservation Work at Art Museums

文 孔 妍

在2016年国际修复研讨会筹备之初,美国国家画廊的理查德先生发来了三个备选演讲题目,包括最后在研讨会中发表的关于(修复空间)Conservation Space数据存储方案的介绍,以及美国国家画廊机构建设介绍、美国的修复培训介绍。虽然我们当时对美国国家画廊的机构建设一题颇感兴趣,但最终,为了平衡各方专家的演讲内容,我们还是决定请理查德先生介绍数据存储平台这一更具专业实践意义的讲题。

相比Conservation Space,笔者认为,了解美国国家画廊的机构建设更具现实意义。同是国家画廊(在国际上对国家美术馆的通用称谓),我们所面对的藏品类型比较相似。与博物馆比起来,美术馆并不需要关注过多的考古成果。集藏美术作品、梳理绘画艺术的脉络才是美术馆名正言顺的学术职责。综观英美的美术馆,在学术上梳理收藏品的艺术史,为收藏品安排历史线路清晰的陈列展并不断展开,是研究部门的主要工作方向。对此,我们须毫不避讳地面对中国美术馆尚无真正意义上的固定陈列,同时也应该思考这一事实背后所缺少的持续研究、藏品保护支持和一些尚不科学合理的工作机制。在国内美术馆界,往往认为梳理藏品学术结构是策展人和学术部门的工作,似乎与保存修复部门没有什么关系,这种意识的产生恰恰是从表面理解美术馆工作机制时常常会陷入的误区。

在此可以举几个例子,看看运行成熟的英美美术馆是怎么做的,我们可以从中获得怎样的启示。

出席研讨会并发言的理查德先生来自美国国家画廊,地处华盛顿特区。其保存修复部是业界的领先机构,在这里,修复师、科学家和艺术史学家紧密联手保护并研究美术作品。其研究和出版物已经成为保存修复业、保存科学和艺术史业内重要的参考工具,也是部门工作中的重点。部门内设有绘画修护、纸本修护、物件修护、摄影修护、织物修护、画框修护和预防性保护研究组、保存科学研究组以及项目行政管理等分支(图1)。部门职责包括:对藏品进行周期性周密的检查、检测—这是预防性保护的关键内容。这些评估作品状态的工作将通过报告和图像记录的方式呈现。在此基础上,修复师就能够尽早发现恶化的迹象并决定其修复需求。如果藏品需要立即处理,将对其进行全面检查并形成修复方案,提交以待批准,这样修复操作才能够被执行。所有修复过程中使用的材料和过程都将在修复前、中、后进行频繁的图像记录。此外,X光、红外、紫外和其他科学技术会应用到分析和检测中。保存修复部还主要负责藏品在出借和展览中的保护。保存科学家为修复师提供技术支持,他们研究艺术家的材料技法,为保存修复工作发明新材料,并且开发研究艺术作品的新方式,研究活动中会应用许多科学技术和设备。美国国家画廊的科学家们经常和国内外博物馆、实验室和大学里的艺术史学家、保存科学家和修复师合作,这些技术研究提高了我们对艺术家创作的理解。

英国国家画廊在其网站中这样写道:保存修复部与策展人和科学家合作,确保子孙后代能够欣赏藏品。这些工作包括日常的作品状况检查、控制展厅环境,修复师的修复操作等等。对每一件作品的清洗方案要通过项目委员会审定,过程被详细监控和记录。修复师与策展人、科学家合作决定最好的修复后效果,还一起研究艺术家的绘画技法。

英国国家肖像画廊在其网站中写道:保存修复部的工作是美术馆核心功能之一,工作内容包括执行预防性保护,以确保作品可以安全展示和出借;提出指导和建议,以确保所有藏品能够被正确地搬动、包装、移动、展示;对在展厅和库房的藏品状况进行日常监控。对所有藏品实施长远的保护,使它们能在现在以及未来得以展示。

以上几个美术馆都设有基本相同的部门分类设置,而像英国泰特美术馆、美国MOMA等更趋向于现当代艺术的机构,还根据艺术形态的发展,设有当代艺术、装置艺术保护研究室等。科研机构发达的机构还会从艺用材料的角度研发适合艺术家使用的材料、媒介,对创作技法的安全性提出指南。这是将预防性保护融入创作中,如此创作出来的艺术品更不容易出现退化迹象。而请修复师参与当代艺术工程、装置艺术制作等工作,也让预防性保护参与当代艺术创作成为新的可能。

[图1] 美国国家画廊保存修复部组织结构

[图2] 司徒乔《放下你的鞭子》色料成分测试点分布图

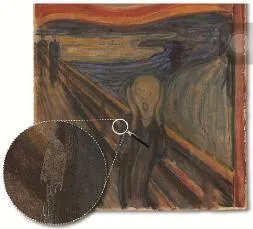

[图4] 蒙克《呐喊》画作表面的白色污迹

[图5] 3D打印机创作的作品《下一个伦勃朗》

再举几个细节一点的例子来看看科技在修复工作中的应用,以及给艺术史研究带来的影响。

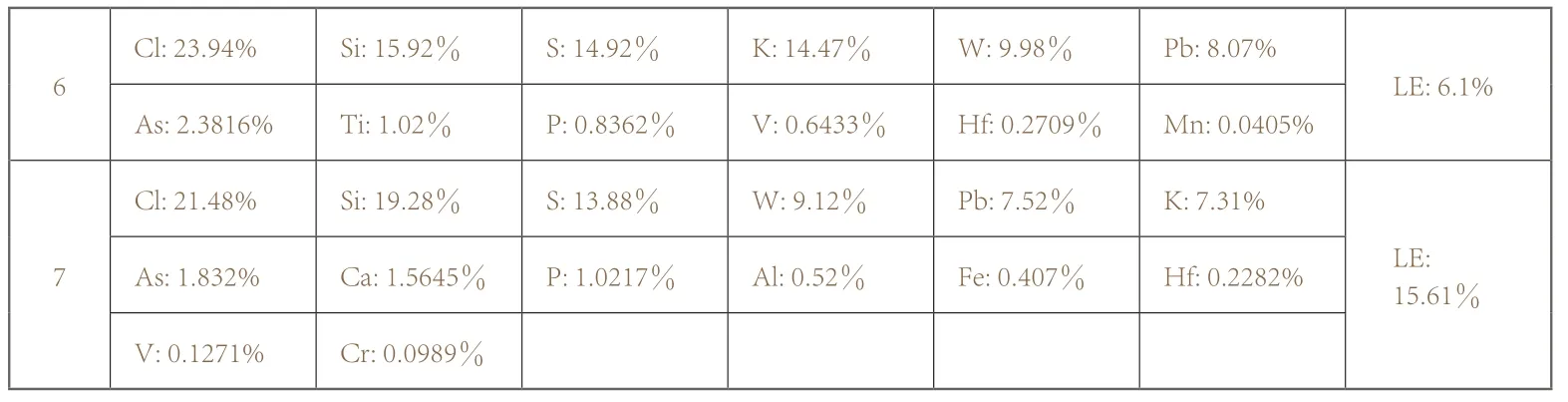

司徒乔的作品《放下你的鞭子》于2015年完成修复,在检测阶段,应用了XRF(X射线衍射技术)探测画面中不同颜色和位置的物质组成。画面中女性人物手持的红色腰巾使用了鲜艳的红色,从XRF所探测到的元素成分可以判断,这部分红色很可能比画面中大部分颜色容易掉色,所以在选择清洗溶剂的时候就需要区别对待(图2、图3)。

前些天笔者在社交网站上看到一个有趣的内容,挪威画家蒙克的名作《呐喊》(或称《尖叫》)表面的一块一直被认为是鸟粪污迹,通过科技手段检测,其物质成分最终被确认为蜡。网站中并未明确这块蜡的由来,但我们可以明确的是,如果要去除这块白色污迹,所应用的溶剂是针对蜡的,而非针对鸟粪。(图4)

对于画家材料技法的深入研究,欧美做到的深入令人钦佩。专注研究伦勃朗的荷兰人,依靠多年累积的对伦勃朗创作技法的研究数据,已经开始利用3D打印技术“复活大师”了。在阿姆斯特丹展出了一幅名为《下一个伦勃朗》的作品,完全由3D打印技术雕琢的148百万个像素点组成。其产生,是靠分析伦勃朗的创作技法,通过数据库运算创作而成(图5)。

举例至此,业内人士不难看出国内现状与专业前沿的差距,而对于国内的公众来说,更是还没有建立关注艺术品保护的意识。对此,中国美术馆保存修复部与公共教育部已经开始展开合作。

文化是人类试图理解自己的产物,文化离开了人就毫无意义。美术馆向人们展示历史上的和当代的杰出艺术品,这种“展示”促成了人与艺术的交流。所以,“展示”是美术馆核心职责之一,“安全展示”可以说是美术馆核心职责的整合,而“在学术角度上安全展示”几乎可以笼统地概括美术馆的主要职能。要做到这句话并不容易,需要全馆所有部门的相互配合,而且这种配合还需要是顺畅、合理且成熟的。细化到藏品保管、修复部门和学术、收藏部门之间,就需要建立互通、互促的桥梁。说得通俗一点,学术研究部门基于艺术史、艺术家、艺术品的研究工作是保存修复部门工作的重要参考。因为对一件作品进行完整的修复,需要对其创作背景和审美初衷做严谨调查;反之,保存修复部门运用科技手段对作品进行的检测分析,也是学术研究部门分析艺术史、艺术家、艺术品的重要参考。然而,由于保存修复行业在中国国内尚处于起步阶段,特别是在绘画艺术的保护中,科技介入的萌芽刚刚破土,它就像木桶上那块短板,想要实现“在学术角度上安全展示”,还有太长的路要走。

与美国国家画廊3834件绘画(油画)藏品对比,中国美术馆的油画藏品有3100件。从藏品数量上看,我们的库房已经足够庞大了,但对藏品保驾护航的能力还存在几代人的差距。不过,也没必要放大对这种差距的担忧。1941年3月,美国国家画廊开业之初,组织机构规模很小,没有在职修复师。馆长在藏品的日常维护保障工作中负主要责任,当有专业需求时,私人修复师会提供帮助。如今,美国国家画廊的保存修复部有在编职员41名,签约职员3名,另有约12名保护和保存科学专职职员和实习生名额,部门中有化学、植物学、保存修复学、艺术史学和图像科学方面的专家。可见,能有今天的成就,我们的同行经历了75年的努力。

我们可以留给自己足够的成长时间,去寻求合作、完善机制、培养人才。中国美术馆保存修复部成立这几年,常驻员工有6人,工作繁重时也有实习生参与分担。这一团队也在不断地尝试和促进与全馆部门和业界相关机构的合作,为保证专业支持的规格,每个项目都会按需组织专家团队指导和参与我们的工作。

我们也非常关注行业的发展,渴望它的进步。艺术品保存修复这一行业目前需要的是官方组织的设立和教育基础的支持。需要有国家力量牵头打地基,制定行业的发展规划和相关标准;更需要有真正诚实有效的教育来培养人才。对于美术馆来说,马上盼望专业研究和修复工作能摘果实,也不太现实。我们往往不是缺钱买设备、建场地,真正缺少的是设备后边的眼和手、工作室空间里的人,以及明确职能、有效组织的脑筋。

(孔妍/中国美术馆油画修复师)

组稿/苗 菁 责编/苗 菁

[图3] 司徒乔《放下你的鞭子》色料成分测试点6号、7号物质成分数据