音乐活性构造·过程构造(中)

赵晓生

摘要:笔者认为,音乐的全部结构意义、组织意义、形式意义,均依赖其“过程”的有效展现。为此,文章以一个新的视角和命题,把音乐的进行“过程”、展开“过程”、结构“过程”作为音乐组织方式的一个特定概念进行专门研究。

关键词:音乐活性构造;音乐结构;音乐过程

(五)镶嵌范式

镶嵌,指由若干时值、形状、语态、信息各不相同的细小组织(基因、细胞、动机、乐思等),相互交错,交叉编织,多层镶嵌,在时间维与空间维进行色彩各异的重组。镶嵌范式犹若编织毛衣,搭七巧版,看万花筒,在多重色中编织立体音画。

镶嵌范式之最简单编织方法,乃将若干音乐材料在同一时间维上调换空间位置,即通常所言之位置倒转。在倒转过程中,既可改变音高位置,又可改变音程性质,还可改变节奏律动。

在谱51中,巴托克使用3个不同音乐元素进行镶嵌。元素①是长时值8度“旋律”,②是弧形连贯的均匀8分音形,③类似打击乐的敲击声。无论②的长度有何改变,③总是对在②的上行第2、第4音的节奏位置上。3个音乐元素相互颠倒镶嵌,结合音程包括了纯四、纯五,大三、小六、大六,大二、小七、大七等各类不同性质的音程,使音乐在似乎以同一模式进行的过程中产生令人目炫的时空组合变化。

更复杂的镶嵌方式表现为:1.更多元素;2.更多变化的组合方式;3.节奏更不规则。

谱52中共有6个音乐元素,①军号声,用“马赛曲”讥讽马戏团小丑出场之号角;②低音降E,此音几乎贯穿全曲,是乐团结构的核心因素;③小丑主题以及由此产生的三十二分附点节奏;④6连音运动;⑤闪电般上行快速音阶,描绘小丑一溜烟地跑去;⑥小丑叹息声。

以上6元素相互交错镶嵌,次序调转,声部倒换,层次反转,饶有趣味。

最高级的镶嵌技术是把乐曲中已出现各主要元素进行镶嵌组合,通过紧缩、扩大、分裂、变形等手段,使之碎片化,从而在新的、更高层次上进行时空复合。

谱53下方两行中:

①主题Ⅰ碎片;

②主题Ⅰ碎片之扩大形态;

③第5小节变形;

④连接部主题Ⅱ的加强

⑤副题Ⅲ之重复音;

⑥副题Ⅲ的扩大形态;

⑦副题Ⅲ开端之低音B;

⑧长时值音符进行8分重复后跨8度跳进。

多达8个不同材料均来源于乐曲的几个主要主题。

普罗科菲耶夫《A大调第六钢琴奏鸣曲》第一乐章整个展开部(自第92小节至214小节)完全采用将已有所有主题材料碎片化,进行扩大、变形、采用拼贴、重置、交叉、镶嵌手法写成。这个乐章的展开部是研究、学习镶嵌范式的一个典型案例。

把各种不同性质的音乐材料拼贴、剪接、镶嵌、组合在同一个音乐空间之中,更是20世纪作曲家十分热衷的技术手段,许许多多作品都采用了这一“镶嵌”范式。美国作曲家乔治.克拉姆写于1972年的《大宇宙I》即将各种不同风格和技法,从“纯洁”的大小三和弦到“尖利”的大七度音程,从“柔美”的五声音阶到“嘈杂”的密集音块,从“空洞”的纯五度到“轰鸣”的钢琴低音半音刮弦,从肖邦《幻想即兴曲》摘句到用口哨吹奏“在我王冠中将有星星吗?”的纯朴曲调,从钢琴键盘到琴体内泛音、阻塞音,一切“无所不用其极”,拼贴镶嵌,剪裁组合。这一切手段被“镶嵌”在同一个“宇宙”空间中,浑然一体,竞相辉映。

镶嵌技术尽管在20世纪音乐中被广泛采用,但真正始作俑者却依然是J.S.巴赫。巴赫经常在一个声部的平面层次上,将前面出现过的各种材料打乱顺序,进行镶嵌,形成新的线性组织。如《升C大调赋格》(BWV872),赋格“主题”只有4个音,是个升C大调主和弦分解,但这一核心之变形多达几个:①主题原形;②调性答题;③主题倒影;④紧缩答题;⑤倒影紧缩;⑥扩大时值;⑦-⑩变形及倒影变形各3种。(详见《时空重组(上)》,第146-155页)整首赋格曲在12种变形错综复杂的镶嵌交织过程中,既在不同平面层次进行不同材料乱序镶嵌,又在立体综合层面形成高密度全方位的镶嵌聚合,以同一细胞组织,极其单纯的核心材料,通过变形、衔生、交织、拼贴、构筑、镶嵌,组织成内核简单构造复杂之音乐组织形态。

镶嵌范式以将音乐材料碎片化、乱序重组为特征,自巴洛克时期至现代,经久不衰。这一技法以其多变、多色、七巧板、万花筒、织毛衣的“多色编织”中,织出锦绣美图,且独具空间变幻性,是音乐创作尤其管弦乐创作中十分有效而具有普适性的手段。

(六)基因范式

基因。是音乐最小组织单位之元素,不但是核心细胞组织的结构基础成分,而且具有遗传、衔生、复制,变异之特征。

基因范式,自音乐之初即已自然存在,且在各时期的单个作品、特定作家、共性时代、甚至贯穿历史中,不断复制、变异、衔生,成为音乐过程构造形成与发展的一个不可或缺的重要组织化基础与动力。

基因,可能存在于一首作品中,贯穿始终,不断变异、不断衔生,由基因一乐句一乐段一小组织一大组织一更大组织一组织与他组织相关陛,成为一首音乐作品最小最基础的结构成分以及一切变体之本原。

基因,可能存在于一位作曲家一生创作中,贯穿始终,成为作曲家“风格”的最显著特征与音乐性格之主要原动力。

基因。可能存在于一个时代的各位作曲家的许多作品中,成为一个时代共性风格形成的一个普遍性特征,成为某个时期普适性风格联系的基础。

基因,可能存在于一个很长的历史时代,在历史过程中遗传、衍生、发展,显示出强大的音乐特征语汇之生命力。

现以舒伯特《C大调“流浪者”幻想曲》D.760为例。分别说明基因在作品、作家、时代、历史过程中的存在、变异、遗传、衔生。

谱55显示出舒伯特《c大调“流浪者”幻想曲》第一部分相当于“第一乐章”的“同音反复基因”在两个方向上的衍生演变:其一,保持同音反复特征,在时值、长度、节奏、密度、组合方式上加以变化;其二,由同音反复基因衍生出曲线型,由“双助音”、“上波音”、“回音”方式,衍生出此“乐章”的第二主题。

然而,从全曲“四乐章”角度衡量、观察,上述两个“分权状”基因衍生实质上出自“流浪者”歌曲的同一乐句。这乐句在“柔板”(即“第二乐童”)中正式登场。而贯穿整首幻想曲“四个乐章”的同音反复基因正是以上述两种方式不断进行衍生变异演化,把一个巨大篇幅的音乐整体糅合为一个严密整体。

《C大调“流浪者”幻想曲》是舒伯特对音乐曲式结构的一个伟大贡献,伟大创造。此曲将“奏鸣曲快板-柔板-谐谑曲-终曲”的四乐章奏鸣套曲概念融为单乐章格式,并用“单一主题”(即《流浪者之歌》第23-26小节)贯穿始终,而同音反复基因及其衍生变体成为四个乐章的唯一核心因素。这种极其精炼集中又丰富多变的“基因范式”给予李斯特极大启示,是李斯特“单乐章交响诗”形式以及《b小调奏鸣曲》和《但丁读后感》两首钢琴协奏曲等作品的形式结构楷模。

谱56庞大的“基因衍生图”有力地揭示了舒伯特《C大调“流浪者”幻想曲》这首集“四乐童”于“单乐章”之中的巨制的内部基因变异衍生的重大秘密。建筑在基因组织基础上的作品并不在少数。在音乐发展各个历史阶段,我们都能遇见以“基因范式”构建音乐过程的实例。

2.作家一生创作中的基因

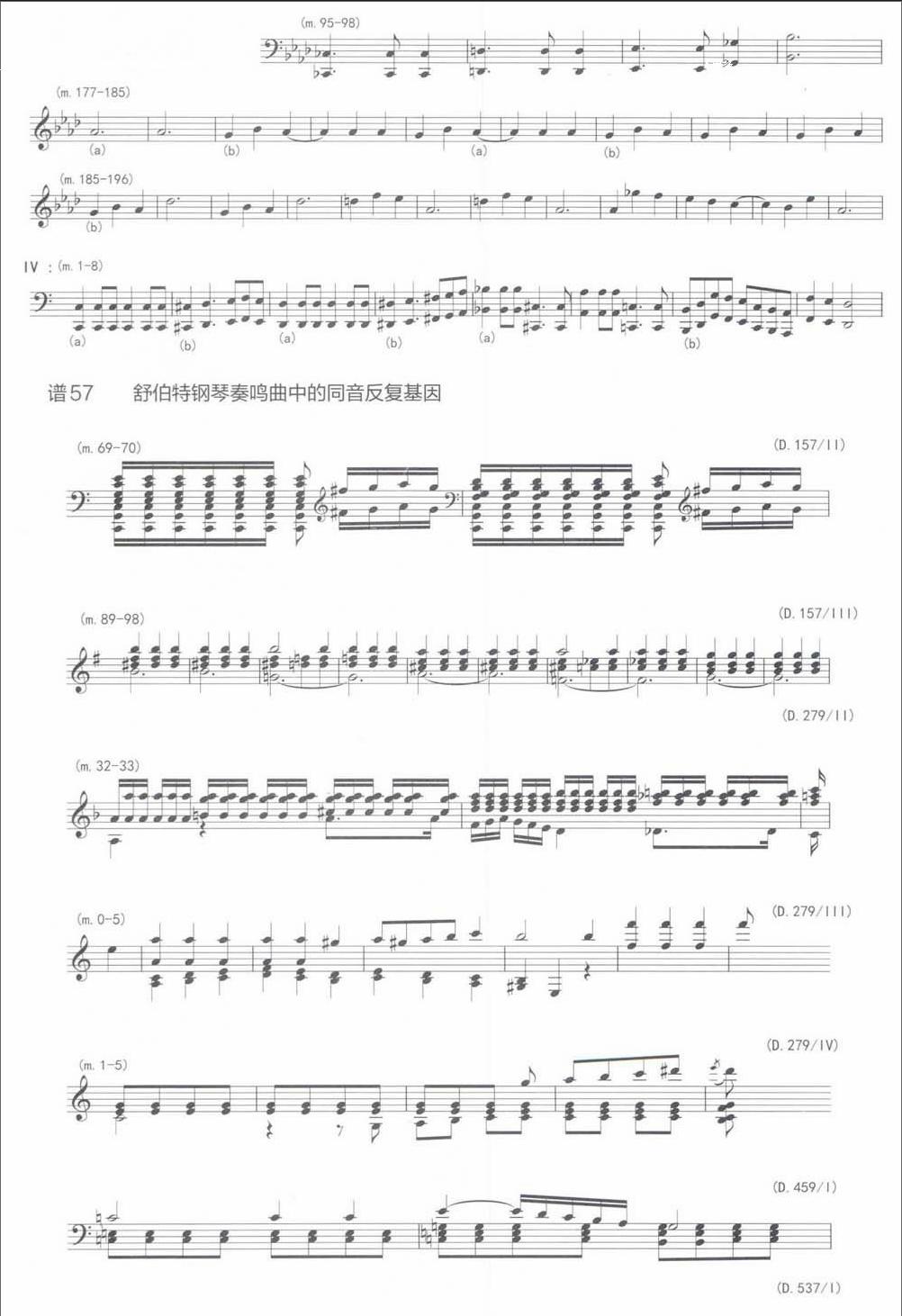

以舒伯特在《c大调“流浪者”幻想曲》中所展现的“同音反复基因”为例(舒伯特一生创作还有其他“基因”存在),且不论全部作品,即使在“钢琴奏鸣曲”中,这一基因也贯穿于作曲家一生创作之中。

在这一章之所以花费如此大的篇幅不厌其烦,逐首列举舒伯特全部钢琴奏鸣曲中“同音反复”基因之实例,就是为了以充分例证,说明“作家基因”的存在。从E大调(D.157)到降B大调(D.960),舒伯特在他的每一首奏鸣曲的绝大多数乐章中,始终不渝地贯穿着“同音反复”这个最简单形态的“基因”,构成他音乐作品中一个不可忽视的显著特征。这一基因以动机、主题、持续音、持续和弦、内声部等种种不同形态不同功能不同节奏不同织体出现,但都给人们留下十分突出的印象,具有强大的组织力与震憾力。

3.同时代的基因

舒伯特的上述“同音反复”基因贯穿在他一生从头到尾的音乐作品中。明眼人很容易看出,他的这一做法源于向贝多芬学习。贝多芬是舒伯特一生崇拜的偶像,是舒伯特音乐创作的榜样与楷模。贝多芬的“同音反复”基因充斥在他全部钢琴奏鸣曲、钢琴协奏曲、小提琴奏鸣曲、小提琴协奏曲、大提琴奏鸣曲、大提琴协奏曲、弦乐四重奏乃至交响乐的几乎每一页总谱之中。略举二例,即可清楚地看出舒伯特的“同音反复”基因与贝多芬的一致性。这种一致性数量极其浩大,涉及曲目极其广泛,相似性极其鲜明,我们不可能在此全面地一一列举。以下仅就舒伯特《c大调“流浪者”幻想曲》第一乐章主题形态与贝多芬相应作品作一比较。

谱71中,(a)为舒伯特《c大调“流浪者”幻想曲》D.760第1-2小节;(b)为贝多芬《A大调第七交响曲》Op.92第二乐章第1-2小节;(c)为贝多芬《c大调钢琴奏鸣曲》Op.53第一乐章第1 3小节;(d)为舒伯特D.760第67-69小节;(e)为贝多芬Op.53第一乐章第14-16小节。其一致程度达到如此雷同的地步,只能说明舒伯特音乐中存在着一个贝多芬基因之衍生。

“同音反复”基因不但存在于贝多芬与舒伯特的音乐中,而且同样大量存在于同时代作曲家如克莱门蒂、海顿和莫扎特的作品中。

在海顿、莫扎特、贝多芬的音乐中,普遍地、大量地存在着以各种形态出现的“单音反复”基因的持续、衍生、贯穿。作为“单音反复”一种特殊形态,“三短一长”的“单音反复”基因之运用。在“砖石范式”一节里有详细阐述。为节省篇幅,此处不附大量事实证明,“单音反复”这一最简略之音乐材料组织形态普遍性地存在于18世纪至19世纪前半叶的历史时期中,所以有充分理由称之为“时代的基因”。

4.贯穿历史的基因

以“同音反复”基因为例,鉴于这是建筑在“同音”(unison)这个最简单最最明了最初始的音乐元素基础之上的“基因”,它不但可以存在于特定音乐作品的始终,成为构架音乐作品的“初始细胞”,成为“作品基因”,更可以成为贯穿某一位特定作曲家一生创作过程、显示作曲家创作特质的“作曲家基因”;亦可以在同一历史时期的作曲家之间相互影响,扩散衍生,成为一个特定历史时代的“时代基因”;甚至可以在一个更漫长的历史过程中作为历史潜意识,遗传、继承,贯通历史,成为“历史基因”。以下,将对整个键盘音乐发展历史中各个不同作曲家进行梳理,以证明“同音反复”基因在西方音乐历史发展过程中的存在。

谱74中的23例罗列了自17世纪初至20世纪末整整400年间的历史过程中,“同音反复”一脉相承进行遗传、复制、模仿、衍生、发展、变异的情形。由此,我们有充分的理由说,作为“贝多芬阴影”,“同音反复”上有潮源,下有承继。并不自19世纪起,更非属于贝多芬或舒伯特等个别作曲家,而是存在于整个历史阶段的普适性“基因”元素。这说明,“历史基因”确实存在于一个较长历史阶段中。其延续时间越长,使用范围越大,覆盖区域越广,这样的“基因”抽象度越高,普适性亦越强。由于行文篇幅的限制,上文仅就“单音反复”这一个最简单最单纯的“基因”现象进行剖析。事实上,每位个体作曲家一辈子创作都会同时并存若干“贯穿一生创作的”“作曲家基因”。如,巴赫的“四度基因”,“半音阶基因”,“BACH基因”等等;莫扎特的“下行二度基因,”“增六基因”;贝多芬的“火箭基因”、“命运基因”、“三度基因”;李斯特的“大三度基因”,“减七一三全音基因”,“增三基因”等等。所有这些,都需另文予以揭示分析。

基因范式,以复制、遗传、衍生、变异为特征。基因,比“细胞组织”更小,更单纯,但又具有更强生命力,是构成音乐组织更大单位——细胞、动机、主题、乐句,乐段等等组织单位的基础、源头、元素。基因,可以贯穿一首特定作品,是为“作品基因”;可以贯穿一位作曲家一生创作,是为“作家基因”;可以覆盖一个特定时代的不同作曲家之创作,是为“时代基因”;可以延伸至一个相当长的历史时期。是为“历史基因”。基因范式的研究重心在于音乐微观组织的历史衍生性,具有在最小微观单位与最大宏观时间中之存在、发展、变异的特征进行综合考察、评估、分析、总结之意义,因而,随着对“基因范式”研究的不断深入,可以预期,更多音乐内部深层组织秘密会随之更清晰地被揭示。“基因范式”,不仅对单首特定作品的分析具有基础性引导价值,而且对作曲家创作特征,时代性音乐特征、历史性音乐特征的分析,同样具有微观与宏观之认识化价值。

(责任编辑 张璟)