来自巴勒斯坦的情人

孙若茜

诗歌,“它可以/用姑娘的双乳点亮黑夜……/它可以,用栀子花的呐喊,/令祖国回归!”——马哈茂德·达尔维什

“这次会见不对外公开,故所有记者都被赶了出去。罗素首先代表国际作家议会说了几句话,表示对巴勒斯坦独立和自由的支持。他特别强调我们是来看望达尔维什的,阿拉法特指着达尔维什开玩笑说‘他是我们的老板。”2002年春天,作为国际作家议会代表团中的一员,诗人北岛在巴黎参与公布包含35个国家、500多个作家发起的“巴勒斯坦和平呼吁书”后,与来自世界各地的作家一行8人,应被围困的诗人达尔维什之邀,抵达巴勒斯坦。当时,围困之中的阿拉法特在他的办公室兼会客厅里接见了他们,美国作家罗素·班克斯与之对话的一幕,就这样被北岛写入了《午夜之门》。

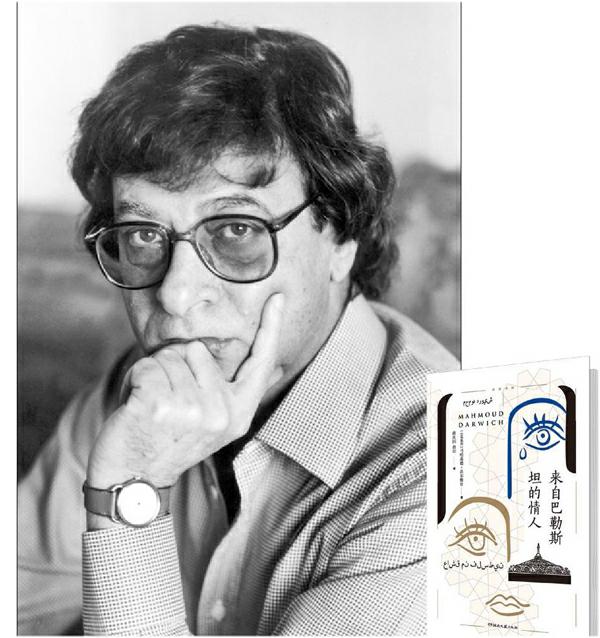

马哈茂德·达尔维什与他的诗作《来自巴勒斯坦的情人——达尔维什诗选》

这片段足以说明达尔维什在巴勒斯坦以及世界文坛中的地位——他是巴勒斯坦最重要、最具影响力的诗人,同样也是国际文坛中最重要的诗人之一。在整个阿拉伯世界中,几乎没有人不知道他的名字,他的很多诗被谱曲成歌,在阿拉伯民众中广为传唱。据说,他在巴勒斯坦各地举行的朗诵会每每座无虚席,朗诵时现场总是鸦雀无声,即便有些诗作晦涩得使听众似懂非懂,他们也依然听得泪流满面。在阿拉伯读者眼中,达尔维什就是巴勒斯坦的情人乃至圣徒。

如今,凡到拉姆安拉,人们必去的两个参观之处,一是阿拉法特墓,另一个就是达尔维什之墓——2008年8月9日,达尔维什在美国接受心脏手术意外失败后,遗体由专机运回拉姆安拉安葬。巴勒斯坦权力机构主席阿巴斯宣布举国哀悼3天,为其举行国葬。并在悼词中说,达尔维什是“用笔为争取巴勒斯坦的自由和独立而战,是巴勒斯坦正义事业的代表和象征”。

北京奥运会刚刚开幕,达尔维什的辞世因此并未在中文世界引起太多关注,只有北岛在香港和几位诗人与诗歌爱好者举行了追思会。当时,关于他诗歌的译介也只是零星之作。直到前不久,《来自巴勒斯坦的情人——达尔维什诗选》出版,诗人一生的写作首次在中文世界被呈现为较为系统的译介,我们才终于与达尔维什正式地“会面”。

达尔维什1941年出生在巴勒斯坦北部的村庄比尔瓦。7岁那年,第一次中东战争的炮火响起,其全家逃往黎巴嫩避难。一年后,家乡变为废墟,他因此被迫迁居海法,并在那儿读完中学。毕业后,他加入了同情巴勒斯坦事业的以色列共产党,并担任该党机关报的编辑。1961到1969年,他被指控从事反对以色列占领的政治活动,先后5次被捕入狱。也正是那时,他的诗歌生涯开始了。

从1960年出版诗集《无翼鸟》起,到后来的《橄榄叶》(1964)、《来自巴勒斯坦的情人》(1966)等等达尔维什最初的10年写作中,很多作品都是在狱中完成的。诗中的反抗情绪或因此尤其饱满和直接,诗人内心的痛苦更多地呈现为悲愤,并可见其对回归家园所充满的信心。从那时起,“抵抗”,这个贯穿于巴勒斯坦文学的核心,就不可回避地驻扎在达尔维什的诗中。

1970年,达尔维什开始了长达25年的居无定所。开始的10余年里,他到过莫斯科、开罗、贝鲁特,后又被迫辗转于叙利亚、突尼斯、约旦。在流亡的主题下,客居他乡的痛苦更加凸显出诗人对于祖国的思念。车站、码头、机场,这些流落者频繁出入之地,成了诗里集中出现的意象。而接下来的近10年,受阿拉法特的委托,达尔维什前往巴黎主编文化刊物《迦密山》,并在那里断断续续地生活。

诗歌的主题依然是祖国和流亡,但达尔维什认为,就某种意义而言,在巴黎,他的诗歌才完成了真正的诞生。“远离祖国的距离感,使他能够以‘旁观者姿态冷静地审视祖国、阿拉伯民族乃至世界,并从一个新的高度思考诗歌和人生。他开始思索:自己来自一个个体缺乏自由、群体未获解放、国家没有依托的国度,这一背景必定要让自己的创作受到制约,还是有可能使之变得更为丰富、深刻和独特?”译者、北京外国语大学阿拉伯语学院院长薛庆国认为,虽然主题没有改变,但诗人处理的角度和高度有了变化,他在其中贯注了更多人性的、情感的、美学的乃至神秘主义的元素。并且,诗人在这一阶段的诗中开始大量加入具有中东文化特色的神话历史意象,开创了一种秉承文化遗产的现代神话结构。

之于写作的创新与变化,从某种角度,可以解读为达尔维什对于被看待成“被压迫民族的代言人”的警惕,“他致力于通过诗歌提高祖国人民的个体自觉和审美情操,又不愿牺牲诗歌的艺术性降格以求”。作为巴勒斯坦诗人,他在世界文坛中拥有天然的特殊性,这种身份是对诗人的成就,但同时也向他提出了特殊的难题——“他必须同时兼顾内心和外界,同时实现诗歌的美学和功能。”

值得注意的是,虽然“抵抗”从一开始就是达尔维什写作的核心,以色列的占领对巴勒斯坦人民所造成的苦难是诗歌内容的主体,但是,在他的诗作中,从未出现源于种族主义的仇恨。“他抵抗的是压迫,无论这压迫来自阿拉伯暴君或以色列占领者。”在他的笔下,“大地就是流放地,/历史便是一场悲剧,它始于该隐和亚伯的/家庭之争。”“通过将冲突根源远溯至人之初、历史之初的策略,诗人一方面传达了对于巴以两个民族兄弟阋墙、相争相残的讽刺和嗟叹,另一方面也让巴以冲突成为人类无休止冲突的一个隐喻,巴勒斯坦的悲剧,也就有了更为深广的普世意义。”这或许正是达尔维什不仅深受巴勒斯坦和阿拉伯人民的爱戴,同时也受到包括以色列在内的世界范围内读者的尊重乃至仰慕的原因之一。

巴勒斯坦在约旦河西岸成立自治政府后,达尔维什决定回国,并也因此遭遇了以色列对拉姆安拉的3年围困。“虽然回归祖国,但他对巴解组织同以色列达成的《奥斯陆协议》深感失望,也无法认同巴勒斯坦政治人物乃至民众的许多行为和观念。”薛庆国分析,“归国后,现实中的巴勒斯坦与诗人理想中的祖国相去甚远,因此,他在无奈中写下‘巴勒斯坦远得没有边,‘此刻,在流亡地,是的,在家中这样的诗句。诗人感受的,是‘在场的缺席的悖论:地理意义的在场,却难以消除心理层面、思想层面的疏离和缺席。”

他开始反思,并且将反思由巴勒斯坦的政治和人民,扩展至阿拉伯文化传统的范围,包括保守宗教观,习惯将政治、文化、宗教混为一谈等等,诗作《从现在起,你不再是你》《从现在起,你就是你》《如果我们想要》都是凝结这些反思的代表作。

进入晚年的达尔维什已经清楚地意识到,巴以双方的冲突进入了无解的恶性循环,不论是政治还是现实,巴勒斯坦人的梦想或终将无法实现。因此,他在思辨中表达出的悲伤转向了失落和无奈,而不再是愤慨。“抵抗”,在此时由政治上的、行为上的抵抗,转向一种美学抵抗,他在诗中写道:“每一首美丽的诗篇……都是一种抵抗。”“捍卫生命的诗歌,是一种本质上的抵抗。”

“达尔维什抵抗观的这一嬗变,与当代巴勒斯坦事业的演变态势无疑有着直接的关系。摆在诗人和无数巴勒斯坦人面前的一个残酷现实是:由于巴以双方的力量对比日益悬殊,通过武装斗争获得解放的道路不仅越走越窄,而且会让巴勒斯坦人民在遭受巨大牺牲的同时,还蒙受被污名化、被妖魔化的严重后果。”薛庆国认为,达尔维什的伟大之处,正在于当他认识到现实的残酷性同时,还意识到作为个体的人以及整个民族,都终究要生存下去。然而,从事政治和武装斗争是极其危险的做法,会将原本正义的事业引向反面。

在这样的情况下,他能做的就是通过诗歌给巴勒斯坦人民正名,通过对于个体命运的关注和对生活细节之美的挖掘,让世界认识到巴勒斯坦人也像其他人一样拥有自己的情感,也会对美有所追求,而并非完全与恐怖主义画上等号,由此恢复他们的名义和尊严。

达尔维什曾这样写道:“巴勒斯坦人并非一份职业或一句口号。他首先是一个存在的人。他热爱生活,为杏花而欣喜,在初秋雨落时感到寒战;他响应身体的自然欲望,而不是别的号召做爱……他繁衍子嗣,为的是保存种姓、延续生命,而不是求死,除非到后来他变得生不如死!这意味着,长期的占领未能抹杀我们的人类本性,未能如愿以偿地征服我们的语言和情感,令其在围困之中枯竭。”