表面活性剂吞吐技术在封闭小断块油藏的应用

秦国伟,马玉娟,袁 娜,付文场,王 磊

(1.东北石油大学博士后科研流动站,黑龙江 大庆 163318;2.中国石油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712)

表面活性剂吞吐技术在封闭小断块油藏的应用

秦国伟1,2,马玉娟2,袁 娜2,付文场2,王 磊2

(1.东北石油大学博士后科研流动站,黑龙江 大庆 163318;2.中国石油大庆油田有限责任公司,黑龙江 大庆 163712)

针对封闭小断块油藏的开发特征,为提高该类油藏的原油采收率,开展了表面活性剂吞吐技术研究。通过动静态实验和理论分析,系统评价分析了自制表面活性剂特性和吞吐机理,形成了适用于封闭小断块油藏提高采收率的技术。实验结果表明,在一定条件下,表面活性剂界面张力可达到10-4mN/m,O/W型乳状液体积百分比高达97%,经过3轮次吞吐,原油采收率提高12%以上,注入压力下降幅度达50%以上。现场先导性试验效果显著,3口油井平均单井日产油提高了2.18 t/d,综合含水率降低了6个百分点,井底流压增加1.8 MPa;其中SX-21井综合含水率减少8个百分点,井底流压增加4.0 MPa,投入产出比可达1.00∶3.08。该研究可为中高含水阶段封闭性小断块油藏高效开发提供重要依据。

表面活性剂;吞吐技术;封闭小断块油藏;提高采收率

0 引 言

封闭小断块油藏独有的特征决定了在开发过程中存在递减快、含水上升快、地层能量无法补充等一系列问题,严重制约着油藏开发效果[1-5]。针对封闭小断块油藏的开发特征,结合国内外吞吐技术[6-9]和表面活性剂在油田应用情况[10-13],提出了表面活性剂吞吐技术。该技术主要机理是依靠毛细管力自吸作用置换油藏中原油,由毛细管力公式[14]可知:当储层一定时,为减小注入阻力可降低油水界面张力,增强毛细管力自吸作用,提高油藏中原油置换率[4]。表面活性剂吞吐液可解堵近井地带的有机物污染,提高地层渗透率,降低井筒附近的压力;利用表面活性剂吞吐液的分散、乳化等作用,将原油乳化成为水包油乳状液,改善原油流动性,达到提高采收率的目的[15-17];另外,表面活性剂吞吐液还可改变储层的润湿性和油水界面张力,起到辅助驱油作用。

1 室内实验

1.1 实验原料与仪器

实验原料:某油井地层水,详见表1;原油黏度为8.4~10.2 mPa·s;自制烷醇酰胺类表面活性剂DQNOS[18]。

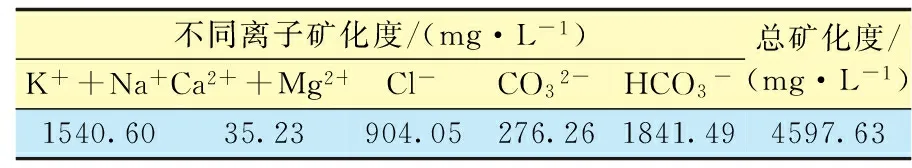

表1 某油井地层水矿化度

实验仪器:SA型分析天平,精确度为0.000 1 g;TEXAS-500型旋滴界面张力仪;HW-48型恒温箱,温度为0~360 ℃;DF-101S型搅拌器;2-16N型离心机;HLB-1040型平流泵,流量为0.1~10.0 mL/min。

1.2 实验方法

(1) 表面活性剂特性测试实验[19-20]。评价表面活性剂吞吐液重要指标有界面张力和乳化性能,即只有在足够低的油水界面张力和充分乳化下,才能产生较好的吞吐效果,为此,根据相关文献,系统地研究了表面活性剂DQNOS的界面张力和乳化特性[8-10,14]。

(2) 动态吞吐实验[21-22]。采用砂管模型(Φ30 mm×500 mm)模拟表面活性剂动态吞吐实验。实验方法:①根据储层物性特点,采用某采油厂洗油岩样的磨碎砂粒,粒度为0.15~0.50 mm,填制渗透率为(150±10)×10-3μm2的模型;②地层温度下,注入速度为1.0 mL/min;③先建立原始含油饱和度,模拟油黏度为9.5 mPa·s,再建立水驱油残余油饱和度,注入压力记为pw前,并模拟表面活性剂吞吐实验,最后水驱至不出油为止,注入压力记为pw后,记录相关参数,计算注入压力下降幅度见公式(1),可重复模拟多轮次吞吐实验。

(1)

2 结果与讨论

2.1 表面活性剂特性测试

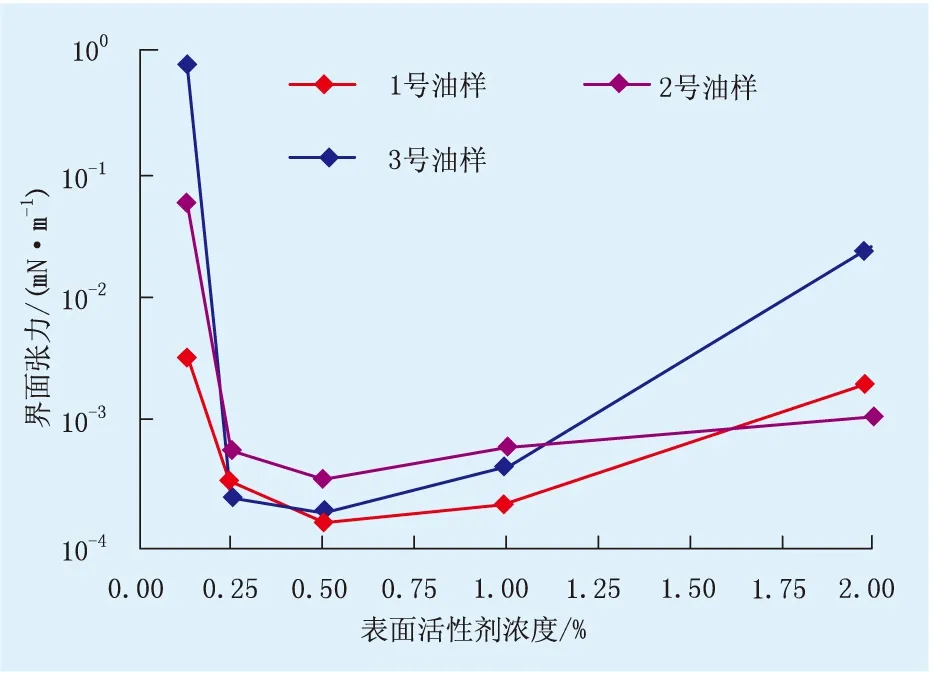

表面活性剂的界面张力和乳化程度直接影响到吞吐效果。图1为表面活性剂DQNOS在不同浓度下的界面张力曲线。由图1可知,表面活性剂在浓度为0.25%~1.50%时,界面张力可达到1×10-2mN/m;

随表面活性剂浓度增加,界面张力先降后升,浓度为0.50%时界面张力最低,可达到10-4mN/m,具有超低界面张力;原油样品组分不同导致各曲线间存在曲线形态差异。

图1 表面活性剂浓度对界面张力的影响

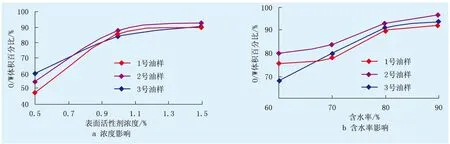

图2是表面活性剂浓度、含水率与原油O/W体积百分比关系图。图2a为含水率为80%时,表面活性剂对原油乳化程度的影响曲线。由图2a可知,随着表面活性剂浓度增大,O/W体积百分比增大,说明原油乳化量增多;当表面活性剂浓度为1.0%时,O/W体积百分比大于85%。图2b为表面活性剂浓度为1.5%时,含水率对乳化程度的影响。由图2b可知,同一原油样品含水率越高,O/W体积百分比越大,最高体积百分比为97%,说明表面活性剂对原油的乳化能力强,完全能满足高含水油井的要求。

图2 表面活性剂浓度、含水率与原油O/W关系

自制表面活性剂DQNOS分子结构为球棍模型,亲水基原子数较多,可旋转产生多种分子构象,在油水界面产生单一结构排列和混合结构排列;混合结构排列方式使表面活性剂分子在界面上的排布更加紧密,相同条件下可产生更低的油水界面张力和乳化效果。

在表面活性剂特性实验研究基础上,考虑到地层中的稀释、吸附等作用,确定现场吞吐试验表面活性剂浓度为1.5%。

2.2 动态吞吐实验研究

2.2.1 表面活性剂用量、闷井时间对吞吐效果的影响

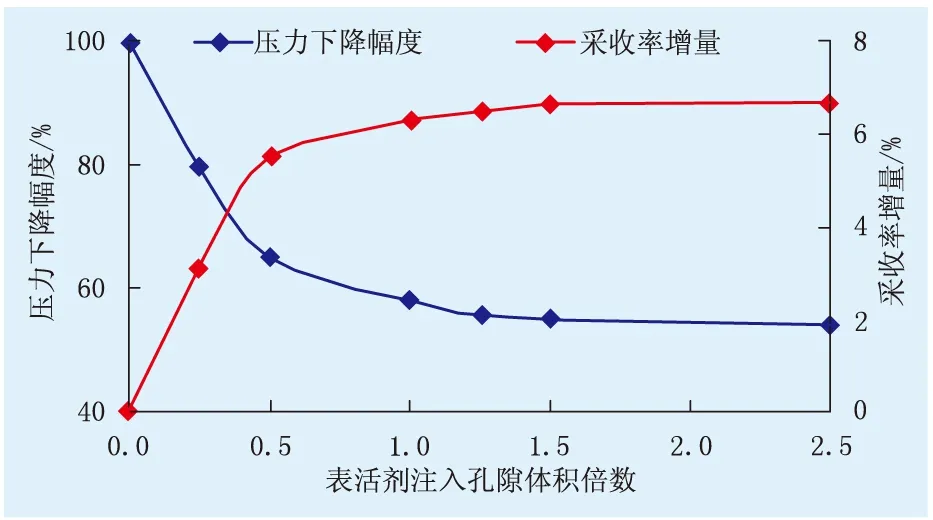

图3为闷井24 h后再吞吐一个周期时表面活性剂用量对吞吐效果的影响曲线。由图3可知,原油采收率增量随表面活性剂溶液注入孔隙体积倍数增加而增大,注入压力下降幅度则随表面活性剂溶液注入孔隙体积倍数增加而降低,因为随着注入孔隙体积倍数的增加,加剧了油水间乳化程度。表面活性剂注入量为1.0倍孔隙体积时,采收率增量为6.3%,压力下降幅度为58%,效果比较显著。闷井时间从24 h延长至72 h对吞吐效果有一定影响,吞吐采收率从6.6%提高至7.3%,注入压力下降幅度从56%增大至74%,这与文献[8-9]研究成果一致,原因是延长闷井时间,毛细管力自吸作用增强,使表面活性剂溶液易进入更小的孔道,同时体系界面张力降低幅度增大,原油乳化程度提高,建议现场闷井时间为6~8 d。

图3 表面活性剂用量与注入压力下降幅度、采收率增量关系

2.2.2 多周期吞吐效果评价

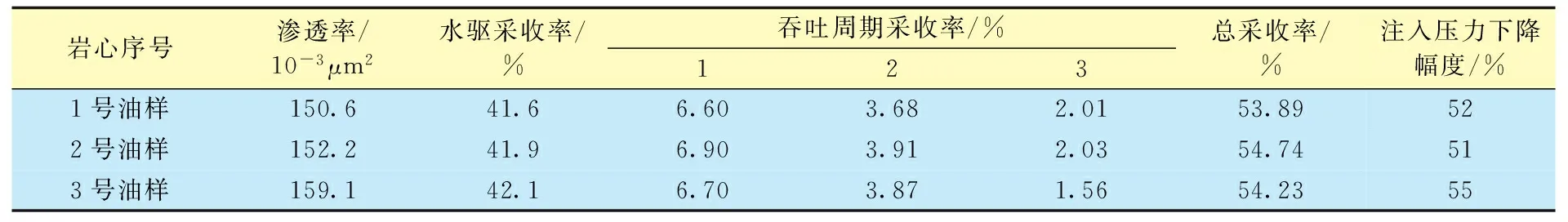

表2为3周期表面活性剂吞吐效果实验结果。由表2可知,经过3周期吞吐原油采收率提高12%以上,注入压力幅度降低50%以上,效果显著。现场试验可在经济效益允许条件下进行更多周期表面活性剂吞吐,取得更显著效果。

表2 3周期表面活性剂吞吐实验数据

3 现场应用与分析

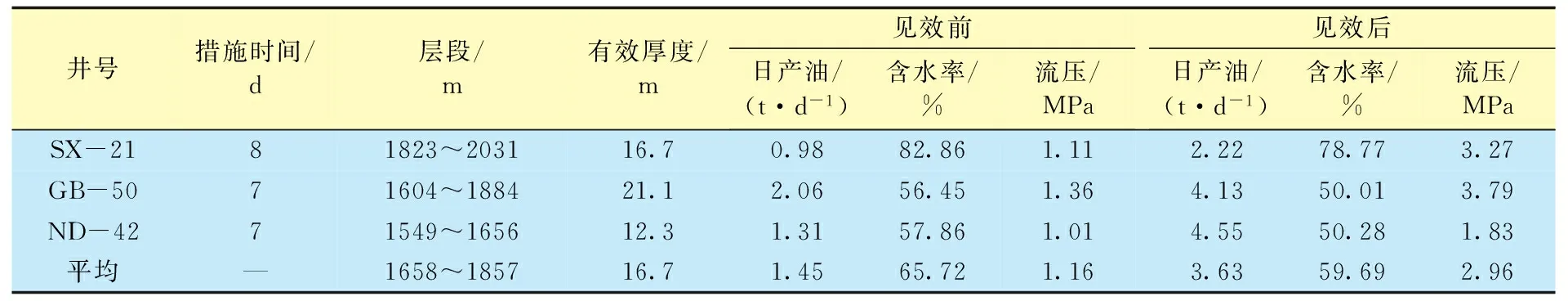

对某油田一封闭小断块内开采不同层位的3口油井,投产1 a后实施了先导性吞吐试验(表3)。由表3可知,平均单井日产油提高了2.18 t/d,含水降低了6.03个百分点,井底流压增加1.8 MPa。

表3 表面活性剂吞吐效果对比

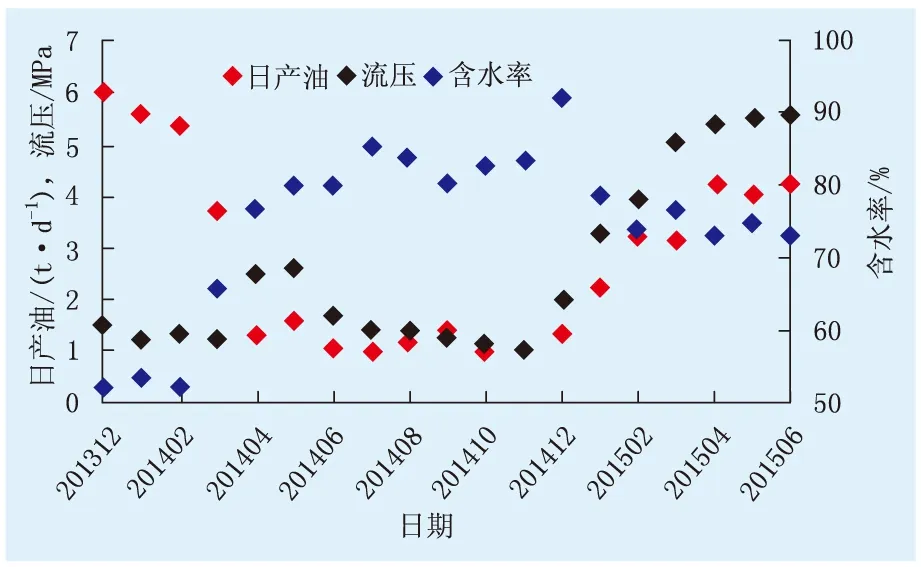

以SX-21井为例,该井位于小断块构造高部位,2013年12月投产,至2014年11月日产油量下降了5.0 t/d,含水上升了31个百分点,井底流压降低了33%。该井产量下降是由于地层能力不足导致,于2014年12月实施了吞吐试验(图4)。吞吐初期由于表面活性剂吞吐液返排导致含水率上升了9.45个百分点,随后含水率逐渐降低稳定在74%左右。因为表面活性剂吞吐液具有解堵有机物污染、乳化性、降低界面张力及改变储层润湿性等作用,试验后该井日产油、井底流压分别维持在4.0 t/d、5.0 MPa水平以上,证明了该表面活性剂吞吐效果明显。以吞吐前日产油0.98 t/d为基准计算增油量,试验半年内SX-21井累计增油181 t,按油价为1 700~3 500 元/t计算,投入产出比为1.00∶1.65~1.00∶3.08,取得了显著的经济效益,说明表面活性剂吞吐技术在该类油藏中具有广阔的应用前景。

图4 某油田SX-21井表面活性剂吞吐井动态数据

4 结 论

(1) 针对封闭小断块油藏的开发特征,提出了表面活性剂吞吐技术;室内评价自制表面活性剂DQNOS的特性和吞吐效果表明,表面活性剂在浓度为0.25%~1.50%时,界面张力达到10-4mN/m;O/W型乳状液体积百分比高达97%;表面活性剂吞吐效果受表面活性剂用量、闷井时间、吞吐轮次次数等因素影响,经过3轮次吞吐原油采收率提高12%,注入压力幅度降低55%。

(2) 通过表面活性剂分子结构及在油水界面的排列方式探讨了产生超低界面张力的原因,利用毛细管力公式分析了表面活性剂吞吐机理。

(3) 现场先导性试验效果显著,3口油井平均单井日产油量提高了2.18 t/d,含水率降低了6.03个百分点,井底流压增加1.8 MPa;其中SX-21井综合含水率降低8个百分点,井底流压提升了4.0 MPa,按油价为1 700~3 500 元/t计算,投入产出比可达1.00∶1.65~1.00∶3.08。

[1] 王端平,杨勇.复杂断块油藏立体开发技术[J].油气地质与采收率,2011,18(5):54-57.

[2] 郭龙.曲堤复杂断块油田的特征及开发及时政策研究[J].特种油气藏,2003,10(3):65-69.

[3] 李延军.高效开发小断块油藏稳产控制技术效果评价[J].特种油气藏,2013,20(3):89-93.

[4] 阚青勇,马水平.复杂断块油藏开发调整技术对策及效果[J].特种油气藏,2014,21(1):20-23.

[5] 邢树坤,周艳玲,李彩虹.法哈牛油田复杂断块油藏高效开发探索[J].特种油气藏,2002,9(增刊1):110-103.

[6] 张东荣,王军.濮城沙—下单井注表面活性剂吞吐效果[J].内蒙古石油化工,2003,27(3):151-152.

[7] 刘恒.三元复合吞吐技术在曙光超稠油油藏的应用[J].石油地质与工程,2008,22(6):86-88.

[8] 黄大志,向丹.注水吞吐采油机理研究田[J].油气地质与采收率,2004,11(6):39-43.

[9] 方晓红.表面活性剂性能及降压实验研究[J].大庆石油地质与开发,2013,21(2):62-63.

[10] 闫飞.低渗透油田降压增注提高采收率技术研究[J].石油天然气学报(江汉石油学院学报),2005,27(1):104-105.

[11] 张景存.三次采油[M].北京:石油工业出版社,1995:55-60.

[12] 罗跃国.国内外油田应用表面活性剂的现状与展望[J].精细石油化工,1992,34(5):1-5.

[13] 赵国柱,金仁高,等.高温高盐油藏甜菜碱型表面活性剂TCJ-5的性能及应用[J].东北石油大学学报,2015,39(3):111-117.

[14] 魏小林,陈钥利,张燕,等.油水界面张力与稠油乳化的关系[J].油气田地面工程,2011,30(7):3-5.

[15] 王大威,张健,吕鑫,等.双子表面活性剂对海上S油田稠油降粘性能评价[J].油气地质与采收率,2015,22(4):109-113.

[16] 刘鹏,王业飞,张国萍,等.表面活性剂驱乳化作用对提高采收率的影响[J].油气地质与采收率,2014,21(1):99-102.

[17] 贾玉琴,杨海恩,陈威武,等.五里湾一区长A油藏表面活性剂增油效果[J].大庆石油地质与开发,2014,33 (2):127-130.

[18] 小山基雄,等.烷醇酰胺的制备方法[J].日用化学品科学,1984,7(3):19-22.

[19] 彭树锴.三元复合驱填砂管实验中表面活性剂性能[J].大庆石油地质与开发,2013,32(4):117-120.

[20] 林日亿,周广响,杨开,等.热水和表面活性剂驱室内实验[J].油气地质与采收率,2015,22(4):114-117.

[21] 李爱芬,任晓霞,江凯亮,等.表面活性剂改善稠油油藏水驱开发效果实验研究——以东辛油田深层稠油油藏为例[J].油气地质与采收率,2014,21(2):18-21.

[22] 谢玉银,侯吉瑞,张建忠,等.基于低质量浓度表面活性剂的复合驱效果评价[J].油气地质与采收率,2014,21(1):74-77.

编辑 王 昱

20150928;改回日期:20151226

国家自然科学基金项目“热电纳米材料与高分子材料对清洁压裂液增效机理研究”(51304159)和“MES 胶束/纳米TiO2自组装体系的流变动力学研究”(50904076)

秦国伟(1978-),男,高级工程师,2002年毕业于大庆石油学院石油工程专业,2010年毕业于中国石油大学(华东)油气田开发专业,获博士学位,现从事油气田开发工程与提高采收率研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.02.029

TE357.46

A

1006-6535(2016)02-0120-04