水问题的综合治理与地方发展战略创新研究

——基于浙江省“五水共治”的实证分析

浙江工商大学课题组

水问题的综合治理与地方发展战略创新研究

——基于浙江省“五水共治”的实证分析

浙江工商大学课题组

在生态环境保护与经济转型升级的双重压力下,如何实现可持续发展是国内各地区面临的共同难题。浙江省适时推出的“五水共治”战略,把治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水作为一项系统工程进行综合治理,无疑是地方发展战略创新的一次重要探索。该战略目标明确、重点突出、保障有力,取得了较好的阶段性成果。但同时,还存在着后续资金匮乏、个别基层干部重视不够、社会参与不足、府际协调困难、治水效果反弹等问题。“五水共治”的实践启示我们:在推进重大地方发展战略的过程中,既要量力而行,又要善于调动民间资本,既要强化干部责任意识,更要创新政策执行方式。同时,还要加强和不断深化府际合作,构建全新的社会参与格局。当然,最重要的是建立长效机制。

环境治理;转型升级;地方发展战略

地方发展战略,是对一个地方未来发展的重大的全局性谋略和筹划。地方发展战略的优劣直接反映出地方党委和政府驾驭经济社会发展能力的强弱。[1]近年来,我国不少地区都陷入了经济社会发展困境,不得不重新审视以往的发展战略。而水问题作为多种矛盾的集中体现,可谓“牵一发而动全身”,所以治水应该是一项系统工程,决不能“头痛医头,脚痛医脚”。由此看来,浙江省的“五水共治”(治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水)战略堪称当前综合治水的典型。这种以“五水共治”倒逼转型升级、以水问题综合治理带动地方发展战略创新,进而实现经济社会全面可持续发展的做法,无疑具有重要的示范意义。

一、浙江省“五水共治”战略出台的背景

水是生命之源,是人类生存和发展的重要基础。然而,在人类进入工业时代之后,各种水问题、水危机事件层出不穷,经济增长与水环境之间的不协调现象越来越突出。在一次次惨痛的教训之后,我们逐渐认识到资源和环境保持可持续发展的重要性。正因为如此,“五位一体”的生态文明观才会成为社会共识,“绿水青山就是金山银山”的理念才会深入人心。

浙江作为国内先发地区,自然也较早地遭遇了发展瓶颈,资源短缺、要素配置不合理、生态环境等问题突出。在新常态下,下一轮的发展如何破题成为一个亟需解决的重大议题。在此背景下,2013年12月26日,浙江省委省政府在全省经济工作会议上正式启动了“五水共治”工程。出台此项重大战略举措,主要是为了应对以下五个方面的挑战:

一是水资源总量大、人均少。浙江水系发达,水资源丰富,单位面积水资源量排在全国第四位,仅在台湾、福建和广东之后。但是,浙江的人均水资源量只有1740立方米,不仅不足世界人均水资源量的四分之一,甚至还低于2200立方米的全国平均水平[2]。

二是降水集中、洪涝灾害频发。浙江每年初春和梅雨季节的降雨量占到全年总降水量的70%以上,洪峰相对集中,极易引发洪涝灾害。再加上台风影响,城市内涝现象经常出现。譬如,2013年10月的“菲特”强台风导致余姚市70%以上城区被淹,造成直接经济损失约70亿元[3]。

三是水污染严重、水危机凸显。目前,浙江地表水的总体水质为轻度污染,平原河网的总体水质为重度污染,而杭州湾、三门湾、象山港、乐清湾等近岸海域则污染极为严重,均100%为劣Ⅴ类水质。根据水功能区目标水质评价,2013年全省达标率只有39.5%[4]。

四是用水总量多、效率低。近年来浙江的总用水量都在220亿立方米以上,整体供水压力很大。但与此同时,全省平均水资源利用率却只有15.4%。[5]如果把水资源时空分布不均衡和水污染等因素也考虑在内的话,浙江实际上已经开始面临“水乡缺水”的难题。

五是“浙江模式”亟待转型升级。民营企业、“块状经济”是浙江的发展之基。但诸如永康的小五金产业、海宁的皮革产业、浦江的水晶产业、绍兴的纺织印染业、嘉善的养猪业、诸暨的袜业等富民产业均为高污染产业,且大多为小作坊的生产方式。如果不能以“壮士断腕”的决心及时整治必将导致严重的经济社会后果。

二、浙江省“五水共治”的主要做法与初步成效

“五水共治”是实现治理体系和治理能力现代化的全局性、战略性行动部署,具有系统性、整体性和协同性等特点。浙江的“五水共治”,目标明确,重点突出,标准严格,保障措施得力,效果明显[6]。

(一)“五水共治”的主要做法

1.确立“七年三步走”的目标计划

根据“五水共治”时间表,按照“把握轻重缓急,分步实施”的原则,把治水过程分为三年、五年和七年三大阶段,每个阶段都有各自的目标和重点。其中,2014到2016年的目标是“要解决突出问题,明显见效”;2014到2018年的目标是“要基本解决问题,全面改观”;2014到2020年的目标是“要基本不出问题,实现质变”。

2.抓好“五水共治”各项任务重点

“五水共治”涉及到政治、经济、社会、文化、生态等诸多领域,显然不可能在每一个领域都全面铺开。为了尽早解决各个领域最为突出的问题,浙江省委省政府做出了重点明确的战略部署(见表1)。

表1:“五水共治”各项任务的重点

3.以治污水为突破口倒逼转型升级

“五水共治”既要整体推进,又要重点突破,治污水无疑是首要任务。为了使工业污水全部达标排放,浙江省出台了“五个一律”的要求:对既没有污水处理设施也没有接入排污管网的企业一律关停;对排入污水处理厂但没有达到纳管标准的企业一律限期治理;对没有达标、直接排放的企业一律停产整治;对违法排放、严重超标排放的企业一律按最高限额予以处罚;对偷排并造成严重环境污染的企业一律移交司法机关,依法从严从重处理。在按照“五个一律”全面整治污染企业的同时,浙江省还提出要加强水质监管和严格执行水污染物排放标准,凡是不符合水环境功能区要求的建设项目一律不予审批。

4.构建“五水共治”的八大保障体系

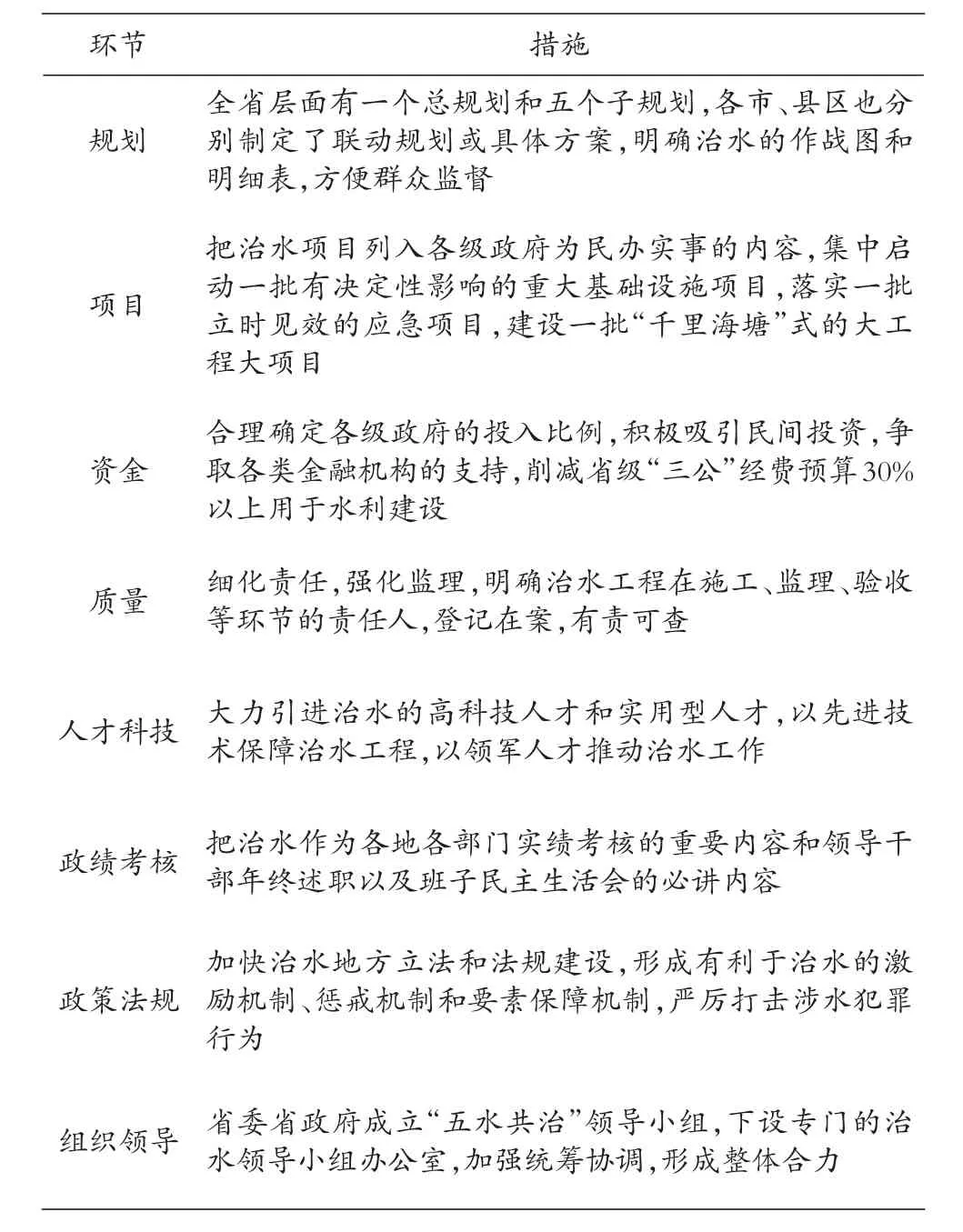

浙江省按照“以五水共治为突破口倒逼转型升级、完善实施创新驱动发展战略的体制机制、全面提升发展质量”的要求,在“五水共治”的“共”字上出实招,建立了“规划指导、项目跟上、资金配套、监理到位、考核引导、科技支撑、规章约束、指挥统一”的保障机制(见表2)。

表2:“五水共治”的保障体系

(二)“五水共治”的初步成效

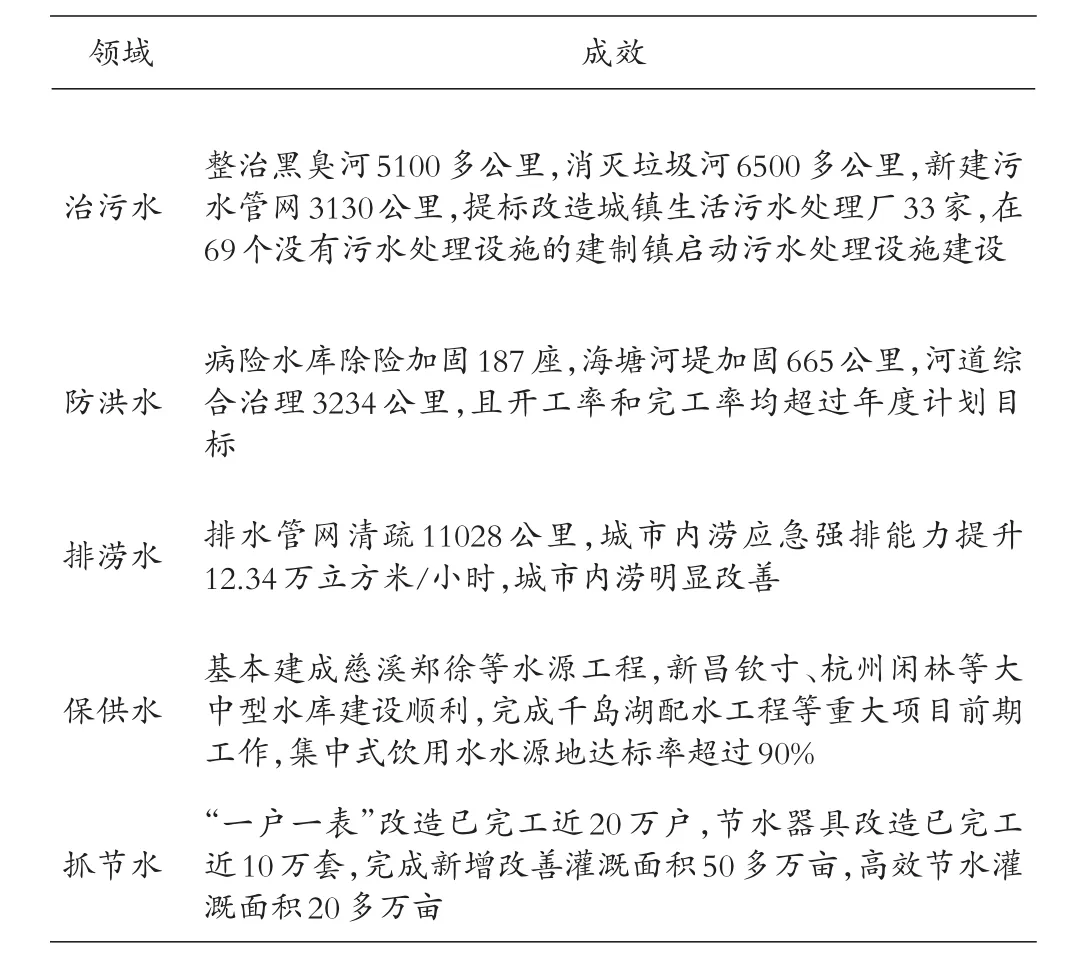

“五水共治”战略实施两年多以来,在各个方面进展基本顺利,取得了较好的阶段性成效(见表3),特别是在新常态下,成为推动浙江经济转型升级的有力抓手和全面深化改革的重要举措,既惠及了民生,又消除了一些影响社会稳定的不良因素,同时还弘扬了水文化,可谓一举多得。

表3:“五水共治”取得的阶段性成效

三、浙江省“五水共治”过程中出现的问题

作为一次地方发展战略创新的重要尝试,“五水共治”提出伊始就曾遭受质疑,再加上该计划过于庞大,在推行中也确实出现了一些问题,在一定程度上影响了政策效果。

(一)巨额治水经费难以落实到位

“五水共治”本质上属于一种大型公共项目,不管是治污水、防洪水还是排涝水、保供水和抓节水,每一项工作的有效推进都需要数额巨大的资金支持。2014年,浙江省共安排“五水共治”项目125个,总投资4680亿元,计划年度投资超过650亿元。2015年,浙江省仅用于水利建设的计划投资就高达348亿元。[7]那么,钱从哪里来?一般来讲,国内大型公共工程的资金来源都较为单一,主要依靠财政拨款、银行贷款和社会捐款。显然,通过这些渠道筹集到的资金量,离浙江各地计划推进的各类项目所需资金总量相比存在较大缺口。

从财政拨款来看,虽然每年都削减省级“三公”经费预算30%以上用于水利建设,但落实起来难度很大。而对于各级政府及其各部门来说,要想顺利完成省委、省政府提出的投资计划,也并不轻松。所以,每年的相关考核要求都规定,要在年底前完成年度投资计划的80%以上,而不是100%完成。

从银行贷款来看,为地方重大工程项目提供融资服务对银行来说明显是一项政治任务,尤其是在投资回报率较低和可能存在风险的情况下,银行的积极性普遍不高。尽管浙江银监局出台了《关于深化“五水共治”金融服务的指导意见》,要求各家银行“加大信贷支持力度”“创新担保方式”“合理设定贷款期限和还款方式”,但银行实际提供的贷款总量连“五水共治”计划总投资额的四分之一都不到。

从社会捐款来看,多数普通群众对于“搞五水共治为什么要让老百姓出钱”这个问题表示不理解,所以社会捐款主要依靠行政事业单位和国有企业,其效果自然不容乐观。特别是在台州出现以市委、市政府红头文件的形式,要求捐款时参照“正厅级8000元、副厅级7000元、正处级5000元、副处级4000元、正科级3000元、副科级2000元、科员1000元”的标准“认捐”的风波之后,社会各界的捐款积极性进一步降低。[8]

(二)未能引起基层干部的充分重视

各级政府工作人员作为地方发展战略的具体执行者,直接影响着政策落实效果。浙江省委省政府推出的“五水共治”战略要想切实得到贯彻执行,离不开广大基层干部的支持和配合。但遗憾的是,政策在层层下达之后,干部的重视程度往往也会逐级递减。相应的,执行效果也会大打折扣。

以“五水共治”的关键之举——“河长制”为例:让各级党政主要负责人担任“河长”的本意是用“地方领导负总责、部门协同治理”的模式来实现河道水质与水环境的持续改善。为了推行“河长制”,浙江省委、省政府还专门出台了《关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》,要求在2013年底之前建立省、市、县、乡四级河长组织架构,并严格执行河长公示制度,规范河长公示牌设置。但是,浙江日报记者于2015年9月开展的调查显示:杭州、嘉兴、台州等地的30条河道只有19条能找到河长公示牌;这19块公示牌上只有1块按规定注明了河长的党政职务;数次拨打19块公示牌上的河长电话只能联系到9名河长;嘉兴南湖区有3块公示牌上公布的河长电话号码相同,三门县有4块公示牌上公布的河长电话号码相同,且该电话号码均为当地治水办的投诉电话。[9]显然,不少“河长”对于自己应当承担的治水责任并未予以足够重视。

(三)部门和地区之间统筹协调困难

“五水共治”,以“水”为核心,五个方面息息相关,只有进行协同治理才能治出效果。水的流动性和多样性决定了治水不是单一部门或单个地方政府的职责,必须树立区域协作、部门联动的观念。但在具体操作上,由于涉及到各自的人力、物力、财力投入比例且治水之“功”难以明确划分等情况,部门之间、区域之间通常很难建立有效的合作机制,“搭便车”现象屡见不鲜。

潜明水库的建设就是一个很好的证明。潜明水库规划设计总库容7193万立方米,防洪库容2200万立方米。水库一旦建成,将使当地的防洪能力从20年一遇提高到50年一遇,极大地改善好溪流域的生态环境。同时,建成之后还可以跨流域向永康市调水5000万立方米,有效解决永康城区的缺水问题。由于缙云、磐安、永康在水量分配、投资收益、移民规模及安置等问题上存在较大分歧,三方共建方案屡遭搁浅。后经浙江省有关部门协调无果,只能由缙云这个经济落后县单独筹资建设潜名水库一期工程。[10]

(四)社会组织和公众参与不足

首先,在主体间关系上,社会组织和公众与政府之间是依附关系而非平等合作关系。“五水共治”工作开展以来,各类环保组织、志愿团体和公民个人都以各种形式积极参与其中,打破了政府作为单一治水主体的局面,但总体看来,目前社会组织和社会公众参与的各类活动,都是在政府的部署之下进行的。具体来讲,就是活动之前要靠政治动员,活动之中要服从安排,活动之后则要统一宣传。如此一来,社会组织和社会公众的主动性和积极性无从体现,多元主体平等共治的格局始终无法形成。

其次,在参与形式上,社会组织和社会公众的参与浮于表面。公民参与原本应该是一个包括交流信息、参与讨论、协商决策、执行、反馈等环节的完整链条,但“五水共治”行动中的公民参与大多只是用热线电话、互联网留言、专家咨询以及听证会等形式征求意见和建议,且社会各界的意见也是有选择性地被采纳,社会组织和公众很少会有与政府协商决策的机会。

最后,在参与动力上,部分群众因为眼前利益受损而出现消极情绪。在“五水共治”行动中,许多排污企业、小作坊都是被关停的对象,一些治理项目“堵得多、疏得少”,没有兼顾群众利益。例如,对笋厂简单关停导致山区农民竹笋销售困难,大量关停畜禽养殖场导致“菜篮子”供应失衡、自给率下降、有机肥供应不足,对水资源和山林的保护影响了山民、渔民的生活和收入。另外,还有一些农村地区出于治水需要而开征了专门的环境保护费,虽然数额不大,但并非每一个村民都会积极配合缴纳。

(五)部分河道出现黑臭反弹现象

治水是一项长期性、日常性工作,水质可能每天都在发生变化,稍不留意,垃圾河、黑臭河就会出现反弹现象。譬如,杭州市共有200多条黑臭河,2014年整治完成193条。但在2015年6月对已整治河道进行水质检测时,就发现有18条河道的透明度或高锰酸盐指数超过了浙江省规定的黑臭河标准。再比如属于松坞江支流的绍兴福全东园溇,这条河在2015年初经过治理摘掉了黑臭河的帽子,但没过两个月就又成了黑臭河。媒体曝光之后,河水变干净了,又过了一个月竟然又成了黑臭河。[11]短短半年时间,两次治理,三次变成黑臭河。

黑臭河反弹,大致有四种情况:第一种是个别群众旧习难改,肆意向河道排放污水、乱扔杂物,特别是在人口集中居住的河段,河道保洁工作尤其难做;第二种是截污纳管做的不到位,一些旧小区管网老化、污水外漏现象比较严重;第三种是特大暴雨导致养殖场污水失控流入河道;第四种则是个别企业顶风作案、违法违规排放。仅在2015年上半年,浙江各地就完成环境行政处罚案件4154件,罚款1.92亿元。其中,移送公安案件455件,刑事拘留359人。[12]

四、浙江省“五水共治”带来的启示

在当前国内诸多省市都被环境问题困扰的情况下,浙江省能够把治水与转型升级相结合,探索地方经济社会发展的新路子,无疑对于各地的经济社会发展战略创新都具有重要的借鉴意义。统观“五水共治”的实施情况,总结经验教训,我们可以得到以下启示:

一是大型公共项目投资既要量力而行又要善于调动民间资本。最近几年,虽然我国的经济增长速度始终保持在7%左右,但地方财力一直都较为紧张。特别是在新的地方领导人就职之后,往往都会谋划一批重大工程项目,筹资是一个普遍难题。像“五水共治”这样耗资巨大的战略性工程,靠压缩“三公”经费是不够的,靠省委书记和省长带头每人捐2万元也是不行的,即便是给银行下达政治任务也不能从根本上解决问题。所以,一个基本原则还是要量力而行。毕竟,水环境治理是一项长期工作,不可能毕其功于一役。只有因地制宜、实事求是、稳步推进,才能真正取得实效。如果一开始布局过大,在后续工作中就容易陷入人疲马乏、运转不灵的困境。同时,在量力而行的基础上还要充分调动社会资本的积极性,鼓励民间资本以各种形式灵活参与。譬如,对于私营企业可以大力推行公私合作的PPP模式,对于社会闲散资金则可以采用发行“五水共治”专项理财基金、政府债券等方式,这样既能够缓解政府资金不足的难题,又可以避免热钱无序流动扰乱经济秩序。

二是在强化干部责任意识的同时更要创新政策执行方式。“五水共治”作为一项由省委书记亲自发起的重大战略工程,浙江各级官员肯定都是予以高度重视的。个别“河长”不称职,对相关政策执行不到位,从表面上看是责任意识缺失的表现,实际上则是多种因素共同作用的结果。比如,全省现有的6名省级河长、199名市级河长、2688名县级河长、16417名乡镇级河长并非都是自愿担任河长;对于不称职的河长,除了撤换之外没有其他惩戒手段,对于称职的河长也没有有效的激励措施;河长大多都是各地主要党政领导,平时公务繁忙,基本上没有时间和精力去履行自己作为河长的职责。因此,搞好“河长制”、做好“五水共治”工作,不仅需要强化各级干部的责任意识,更需要开动脑筋,采用灵活多样的政策执行方式。譬如,在让地方党政领导担任“责任河长”的同时,可以任命当地治水办的工作人员担任“执行河长”,可以面向社会各界征募“民间河长”;在河长以及相关工作人员的手机上,安装可以24小时动态显示河道水质变化情况的APP应用;把河长履职情况纳入干部考评体系;建立针对河长的奖惩制度;每个月安排一天作为河长的现场办公日,等等。

三是要不断深化和完善地方政府合作模式。随着社会公共事务的日益增多和复杂化,越来越多的公共问题呈现出“脱域”特征,而在传统的政府体系之下,单个政府或部门往往对这些问题感到力不从心。所以,加强地方政府合作就成为必然选择。在“五水共治”过程中自然也不乏地方自发的协作行为,但大多都是浅层次的合作,一旦出现利益纠葛,通常都会不欢而散。因此,为了更好地推进“五水共治”工作,需要在省级政府层面倡导和建立一系列合作模式与合作机制,大力促进部门协作和区域联动。首先是谈判机制,即要允许各地、各部门之间围绕某一共同问题进行磋商,让各方诉求都得到充分表达,并由其共同的上级予以协调。其次是利益分享与补偿机制,受益方应对受损方给予必要的补偿,利益分成要划定合理的比例。然后是成本分摊机制,参与合作的各方应按照特定的规则分别承担一定的治理成本。最后是监督与制约机制,如果出现纠纷,应该经由适当的程序交给第三方裁决,违反合作协议者应当受到必要的惩罚。

四是要按照善治的要求构建全新的社会参与格局。善治即良好的治理。善治的精神内核是公众参与。[13]与传统的政府管理不同,善治所倡导的是政府与市民社会的合作互动,并且这种合作应该是建立在政府、社会组织、公众以及其它主体间的平等关系的基础之上。在善治的语境中,政府不再是唯一的权力中心,多元主体都为了实现对公共事务的良好治理而充分发挥其主观能动性。因此,善治也意味着政府转型和社会治理现代化、民主化。“五水共治”中社会参与的困境,体现了传统政府管理模式的缺陷和不足,所以有必要按照善治的要求重构社会参与格局。从操作上来讲,应当持续推进政府创新,以法治政府、责任政府、廉洁政府、服务型政府的理念不断改革政府,使其达到善治所需的“不缺位、不越位、不错位”的要求,改变政府在“五水共治”中的主导地位,为社会参与留下足够的空间。同时,要大力弘扬公共精神,激发社会各界的环保意识、主体意识、参与意识和责任感,培育富有活力的协作性公民社会,为全员参与“五水共治”奠定社会基础。另外,还要重视公民利益诉求,加强对话协商,加快程序建设和制度建设,为营造“五水共治”新格局提供保障。

五是要建立水问题综合治理的长效机制。治水,是难题;综合治水,更是难上加难。尽管浙江所推出的“五水共治”战略工程经过近两年的努力已经取得了阶段性成效,在倒逼产业转型升级、改善全省生态环境等方面发挥了重要作用,但是,“五水共治”作为一项涉及政治、经济、文化、民生、环境的系统工程,要想进一步取得实效,还必须探索建立长效机制。为此,首先要倡导清洁生产,大力发展生态经济,构建绿色、循环、低碳的现代产业体系,形成低耗、减排、高效的经济增长模式,推动水问题治理从末端治理向源头控制转变;其次,要促进工业园区向集约化、生态化、循环化方向发展,提高企业集中度和产业集聚程度,实现水问题治理从点源治理向集中治理转变;[14]最后,要逐渐明晰水环境产权,提高企业环保科技创新能力,促进环境容量资源商品化、排污市场交易化和治污市场竞争化,实现水问题治理从运动式整治向市场自发自为转变。

[1]刘田喜,方修富:《优化地方发展战略必须把握“五性”》,《党政干部论坛》1994年第12期。

[2]王建满:《2014年,浙江吹响“五水共治”集结号》,《当代社科视野》2014年第4期。

[3]王春:《浙江因洪涝灾害造成直接经济损失275.58亿元》,《法制日报》2013年10月10日。

[4]石平:《浙江1400亿元治理海域污染》,《中国海洋报》2013年11月21日。

[5]浙江省水利厅:《2012浙江水资源公报》,浙江水文网http://www.zjsw.cn2013-09-23.

[6]夏宝龙:《以“五水共治”的实际成效取信于民》,《政策瞭望》2014年第3期。

[7]郝少颖:《2015年浙江计划投资348亿元用于“五水共治”》,《京华时报》2015年03月30日。[8]唐糖糖:《“五水共治”捐款必须搬红头文件?》,《中国青年报》2014年01月15日。

[9]梁国瑞等:《河长,想要找你不容易》,《浙江日报》2015年9月21日。

[10]陈翔:《谱写“五水共治”大篇章》,《浙江人大》2014年第8期。

[11]王鹏善:《浙江“五水共治”:黑臭河基本“摘帽”避免反弹需长效机制》,《21世纪经济报道》2015年07月27日。

[12]王丽玮:《浙江打造环境监管执法最严省份》,《钱江晚报》2015年8月4日。

[13]周安平:《“善治”是个什么概念》,《浙江社会科学》2015年第9期。

[14]王祖强:《探索建立“五水共治”的长效机制》,《浙江经济》2014年第23期。

责任编辑:吴雁玲

Water Governance and Local Development Strategy Innovation

Zhejiang Gongshang University Research Group

Environmental protection and economic upgrading are common problems faced by many local governments.The integrated management of water issues in Zhejiang is an important exploration.This strategy has the following characteristics:specific goals,focused and strong guarantee.However,it still has the following problems: lack of follow-up funding,insufficient recognition of cadres,lack of social participation,coordination difficulties,rebound effect of water conservancy,etc.This example tells us that in order to promote the major local development strategy,we should mobilize private capital,strengthen the awareness of responsibility,innovate more execution ways,strengthen international cooperation,build a new pattern of social participation,and establish a long-term mechanism.

environmental management;economic upgrading;regional development strategy

x524

A

2095-5103(2016)04-0076-(08)

浙江省社科规划之江青年课题“适应社会管理创新的地方政府合作模式和机制研究”(课题编号:13ZJQN062YB)和国家自然科学基金青年项目“产业转移、政府干预与区域协调发展——基于多智能体的模拟与实证研究”(项目编号:71403244)的阶段性成果。

课题组成员:郑春勇、李雨菡、邓克柔、陶子烨、胡冯祺、邢而上。执笔人:郑春勇,浙江工商大学公共管理学院;浙江杭州310000;Email:zcy0603@163.com。