相 声难忘的经历(十五)

我对文艺真正的社会功能的认识,是在写相声《如此照相》之后。1979年5月,北京摄影行业举行肖像展览,我和赵炎被王府井中国照相馆邀请去照人头像。赵炎的形象比我好,摄影师反复地为他照。我坐在旁边等着,便和照相馆的师傅们随便聊起天儿来。“为我们写段相声吧!我们照相馆可乐的事儿可多了!”“就讽刺我们某些人的服务态度吧,有人把老头的照片儿给寄到大姑娘手里,小伙子取的像片袋里装的却是老太太,哈,哈……”好题材!我又去了一趟照相馆,便动起手来。很快,《在照相馆里》完稿了。但内容庞杂,有讽刺十年动乱时期“十个不照”的,有批判服务态度不好的……给人一读,人们说,太乱了。于是,我又一次去照相馆。

其中一个师傅的经历,使我的脑子豁然开朗。他讲在“文化大革命”中,他每照一次相,得带着顾客唱一首歌儿:“东风吹,战鼓擂……”没有两天,他的喉咙哑了,医生给他开了假条:禁声三天!一个摄影师,居然和演员一样,需要“禁声”,多逗!

这个故事一下子把我在“文化大革命”中的经历勾起来了,背“老三篇”,唱“语录歌”,跳“忠字舞”,我全有切身的体会。鲁迅先生讲过,喜剧就是将生活中没有价值的东西毁灭给人看,我要用讽刺的手法让人们看看十年动乱中闹剧的一角。

一连几天,创作的灵感如潮水源源不断地涌出,促着我手中的笔不停地写。多少辛酸的回忆呵,不就是因为几个政治骗子的愚弄,才有国家混乱、人才埋没、冤案重重的人间悲剧吗?十年动乱,确是一场恶梦,每个人在这场梦中都掉过眼泪,有悲痛,有冤屈,有愤恨,有辛酸。我想起了我十九岁进了“劳改”队,被人看着劳动;我想起了我从兵团“逃跑”回来,让人们痛斥我“逃兵”;我想起了我在那个没有出路的死胡同里乱往前闯的情景……一幕一幕,倒让我笑了。生活大概就是这样,悲与喜,愁与乐,往往是交织在一起的,也是相互转换的。幼稚的狂热,盲目的虔诚,多余的愤慨,善良的顺从,构成一幅人被人愚弄的画面。我要用笑声让人们记住这历史的一页!老太太照相摆“革命姿势”,结婚照相“不许笑”,进门喊“革命”口号,出门跳“忠字舞”……没费多少劲,《如此照相》一挥而就。

可是一读,有人伸舌头了:“老天爷,用语录讽刺,丑化拿语录本儿,危险!”我分辩:“不是我丑化语录,是林彪、‘四人帮丑化了导师的教导。”不少人还是摇头。但也有许多人支持我:“小姜,立起来看看!”8月份,我和李文华老师搭伴,到了河北省宣化的一个部队,一边修改,一边排练《如此照相》。

两个星期以后,我们随着师宣传队一起演出。根据我的要求,我和李老师一人穿了一件战士服,惹得不了解内情的人看着李文华说:“这么大岁数还当兵呢,资格得多老呀……”第一场演出在张家口的一个山沟里,舞台是两辆拖拉机拼起来的,剧场就是农村的场院。嚯,人山人海。我们俩没说几句,台下笑声就响起来了。接下去,“包袱”一个又一个,笑声一阵接一阵!词不是在背,而是顺着嘴在流。看着我模仿拿语录本照相的样子,乡亲们笑得直用衣襟擦眼泪。下了台,我的眼泪也快出来了,我对李老师说:“这个地方叫‘下八里,我一定得记住,我的相声下里巴人都听懂了。”李老师纠正我:“不,你错了,这是阳春白雪,是真正的人民群众。”1979年10月,在首都体育馆举办的共青团第十一次代表大会的联欢会上,我们演出了这个节目,整个场馆先是爆发出了阵阵笑声,然后是长时间的掌声。我沉浸在奋斗胜利的喜悦中。

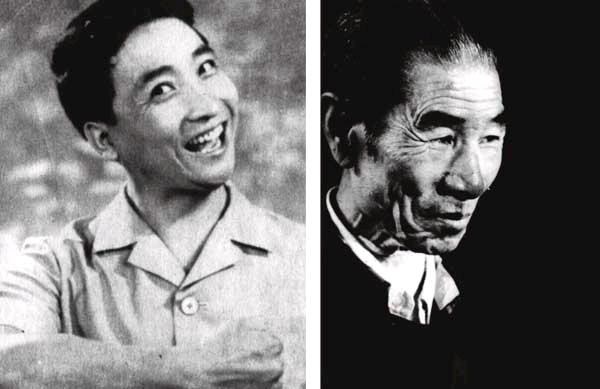

我和李文华搭伴,他觉得舒服,我也觉得合适,尤其《如此照相》演出成功,我们更觉得分不开了。当时北京的舞台上,两个相声演员岁数悬殊这么大的还没有,有人觉得不太习惯,但这到底有什么不好呢?我跟李老师说:“您别嫌我小,咱们一起合作,不断出新节目。”李老师和我说:“你也别嫌我老,我爱了一辈子相声,能演好它我就高兴,别的我什么也不想!”

为了能“摽”得更紧,11月份,我们这一老一小开始远征采风,奔向祖国北疆的边陲——伊犁。天山冰封雪冻,可伊犁大地如春。我们又正好赶上维吾尔族的“古尔邦节”,近一个月的时间,我们全沉浸在兄弟民族的深情厚谊和欢歌曼舞之中。

但在一次当地人的婚礼上,我们沉默了。新娘的嫁妆、新郎的彩礼使我们目瞪口呆:金戒指、银耳环、玉镯、毛毯、自行车、手表……得多少钱哪!记得婚礼前一天,听他们唱的歌是:“纯洁的爱情比得过天山的冰雪,真正的爱情比金子贵重。”可今天却是这样。我感叹地说:“像这样儿,我得打一辈子光棍了。”李文华也说:“我也讨不起媳妇儿了。”而这种结婚讲排场的风气,无论在内地或边疆都正在蔓延。一种责任感,促使我拿起笔来。当天晚天,我和李老师商量后,决定用歌曲和诗词去叙说真正爱情的价值和地位。一个多月后,《诗歌与爱情》这个相声段子诞生了。

它得到了广大观众的认可。一位女青年在来信中这样写道:“我搞对象时,问人家要‘四十八条腿,要‘三转儿(手表、缝纫机、自行车),从来没有想到过爱情真正的价值。”“通过你们的表演,我受教育了!你们的艺术在陶冶着我,我要说相声伟大!”姑娘说我们的相声教育了她,而我觉得她的信更深深地教育了我。相声,原来有这么大的力量,我要永远用它为创造高度的精神文明服务。

1979年,我们演出了讽刺官僚主义的相声《霸王别姬》后,收到了报社转来的一封信,说听了《霸王别姬》以后,认为我站在“四人帮”的立场上,反对党的领导,第一次把党支部书记作为讽刺对象出现在艺术作品中,用心毒矣!我把信向领导汇报了,领导要我正确对待各种各样的意见。我想,相声艺术是一朵花,讽刺作品可以比作带刺的蔷薇,有人欣赏的是花,有人碰到的是刺,当然这朵花要有党的阳光照耀,要扎根在人民的土壤里。

由于我经常在电视里露面,一上街,走到哪儿都能让人认出来,所以我经常戴个大墨镜。和李文华一起坐公共汽车,他上前边那个门儿,我就上后边这个门儿,就这样,仍然免不了被人围住,说长问短。我总笑着说李老师:”就您脸上这特征多,招人!”1980年,我们连演出带深入生活到了沈阳、青岛、济南、保定和江苏的一些地方,累计在一起近8个月,写作、演出了《我与乘客》《战士的歌》《棒打与溺爱》《北海游》,还排练了传统节目《打灯谜》。9月底,我被中国曲艺家协会选为代表,参加了第四届文代会,还被选为中国曲艺家协会的理事。

对这,我与其说是高兴,倒不如说是不安。我想我要加倍努力,不辜负党和人民给予我的荣誉和信任。会议期间,《中国青年》杂志的一名记者问起我在演出中是什么样的风格时,我回答:现在谈风格,为时尚早。我踏入专业文艺队伍仅仅三年,还是个新兵。不过,我要学习侯宝林老师的高雅、诙谐,马季老师的热情、奔放,李文华老师的含蓄、沉稳……把这些风格汇在一起,努力塑造出新时代青年人的特点来。晚上,我躺在床上睡不着觉。风格,我该有怎样的风格呢?想着想着,想起了1977年在广交会上马季老师对港澳记者团说的一段话:“对旧相声来说,侯宝林先生是一个叛逆者,他摒弃了低级、庸俗的谈吐,融进去清新、高雅的格调。我向他学习,不仅学习艺术,也学习了这种叛逆的精神。着重于歌颂,不拘泥于旧的表演程式,带出强烈的时代气息来。”这段话,想起来格外有新意。我是说唱团的第三代相声演员,我也应该继往开来,继承这种“叛逆”的精神,准确说是一种革新、脱俗、闯的精神。我要用新的要求,高的标准,永远向新的目标前进。

但新的苦恼又在困扰着我。我愈来愈对自己写的作品不满意了,原稿半本半本地被扔进了废纸篓。我觉得我的演出太多了,除正式演出外,在火车上、餐厅里、候车室,只要一被人认出就要演上一段。天呵,入不敷出,我们拿什么更新更好的东西去奉献给热爱着相声演员的人民群众呢?一次,我对李老师说:“我有点不想干相声了。”“什么?”他惊奇了。我说:“演出量大,创作量大,人们的要求又高,我觉着我写不出好东西来了!”李老师沉思了一会儿对我说:“这正是长能耐的时候,你要是不着急,觉得日子好过,就不是你了!”我心里忽悠一下。讲老实话,1980年的全国曲艺优秀节目评奖,我和李老师演出的《如此照相》得了一等奖,《诗歌与爱情》《霸王别姬》得了二等奖。一下拿到三个奖,我没太高兴,更多的是愁下一步怎么往前迈。李老师的这句话像击了我一掌,不能退呵,得向前呵,还是那句老话,要把压力变成动力!

我按着自己给自己提出的要求,一直铆足劲儿干。党和人民不断地给我支持和鼓励,报刊上称我是“后起之秀”,内行叫我们“一老一小新一对”,观众比喻我们俩演出的风格像“一位慈样的老妈妈带着一个淘气的孩子”;日本的电视播放了我们演出的录像,美国的报刊称我们是“滑稽明星”,法国的学者来信问我要材料,要写有关我们作品的论文。

有一次我在人民大会堂参加少先队的活动,当小报幕员报到“老少先队员姜昆和我们喜爱的李文华伯伯参加了我们的大会”时,台下响起了热烈的掌声。这时,我的心一个劲儿往喉头上顶,眼眶里冒出许多泪水。本来,我说相声是逗大家乐的,可我却哭了。少年们欢腾的场面,触动了我一根敏感的神经,台底下红领巾和孩子们的笑脸融成了一片模糊的带着神奇般色彩的画面。多快呀,我从一个喜爱艺术的顽童,一下子长得这么大了,还出了点名。我仿佛看到了我身后那条并不太长却显得遥远的路,那路上有着坎坷,我甚至也滑倒过,但祖国、人民、老一辈艺术家在指引、扶持着我往前走……我默默地想:只要我活着,就要永远记住这一切,永远和祖国、人民在一起。