倒推视角下高校创新创业靶向教育机制建设

◇张晓宇 赵伊濛*

倒推视角下高校创新创业靶向教育机制建设

◇张晓宇 赵伊濛*

高校创新创业教育重在培养学生自主开拓精神和实践创新能力,是人才培养体系的重要环节。近年来,我国高校的创新创业教育取得显著成效,但在教育体系、内在动力、外部环境等方面还存在一定的问题。为解决这些问题,可以将靶向技术理论引入创新创业教育,构建“一体两翼式”的高校创新创业靶向教育机制,加强思想引领,做好平台建设,促进学生全面发展和成长成才。

高校;大学生创新创业教育;靶向技术;精准化

2015年10月19日,首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在吉林长春举行。大赛吸引了全国1800余所高校的57000多支团队报名参加,提交项目作品36508件,参与学生超过20万人。李克强总理作出重要批示:积极开展教学改革探索,把创新创业教育融入人才培养,切实增强学生的创业意识、创新精神和创造能力[1]。高校学生创新创业教育已然成为当下推进学生创新能力提升和全面发展的一种重要教育理念与模式。

一、当前大学生创新创业教育存在的问题

(一)教育体系不完善

随着知识经济时代的来临,科技创新在国家发展中的战略地位日益凸显,人们的生活也因为科技进步出现了日新月异的变化。然而,高校创新创业教育在我国发展较晚,目前还处于探索阶段,教育体系尚不完善。这种不完善主要表现为三个方面。一是有些高校存在理念缺失。在我国传统社会意识中,“重仕轻商”的观念根深蒂固,大学生及家长仍然把公务员、事业单位作为就业首选。有些高校在就业指导工作中仍然追求“就业本位”,忽视了创新创业教育的精神价值。二是有些高校创新创业教育存在课程局限。这些高校通常将创新创业教育合并为职业生涯规划教育,只开设创新创业指导通识课程,而没有相应的核心课程、师资、学分配套。三是有些高校创新创业教育实践环节薄弱。目前,国内大部分高校大学生自主创业还处于起步阶段,实习实践教育也鲜有针对创新创业的内容,校园创新创业实践活动主要依靠相关社团来推动。

(二)内在动力缺失

高校创新创业教育的最终落脚点是学生。然而在推进教育进程中,学生内在动力还不足。一是认识不到位。学生对于创新创业的理解往往处于两个误区:要么认为创新只属于高尖领域,与大学教育无关;要么认为创业与学习相矛盾,两者不可兼容。认知的片面性也导致学生对创新创业教育产生不理性的态度。二是有些高校创新创业启蒙教育不到位。大学生处于成长阶段,创新创业的观念尚不成熟,然而不少高校忽视了对学生特别是新生的创新创业启蒙教育。三是有些高校创新创业精神培育力度不到位。当下不少高校对创新创业教育的认知还停留在举办相关竞赛的阶段,没有充分认识创新创业教育的本质,不能多维度地培育大学生创新创业精神。

(三)外在助力不足

高校创新创业教育不是无本之木、无源之水,需要一定的平台及推动力。而目前有些高校对于创新创业的扶持力度还有待加强。首先,高校对学生创新能力及实践能力的重视程度不够,缺少对学生创新创业能力培养的政策导向。学生更多通过参与创新创业类竞赛或自主社会实践来获得专业能力的提升。其次,企业实习能够让大学生尽快熟悉企业制度、运营、管理,而不少高校没有关注到大学生对企业实习岗位的需求,没有有效地整合学校及企业的优势资源,做好大学生与企业间的平台建设。最后,大学生创新创业具有一定的风险,不少高校忽视了在开展创新创业教育的同时做好一站式咨询服务,没有提供必要的专业指导和技术援助,导致大学生创新创业举步维艰。

二、高校创新创业教育的逆向审视

高校创新创业的教育结果是不可逆的,但是我们以倒推视角将结果逆向推导,从终点回到原点重新审视高校创新创业教育的全过程,可以得出具有指导意义的因果关系。

高校创新创业教育是一个长期的、有科学层次的培育过程。20世纪50年代,美国学者金斯伯格和舒伯分别提出了三阶段职业发展论和五阶段职业发展论,他们认为职业发展随着年龄、资历和教育等因素的变化,会出现不同的特点和任务,从而可以划分为若干阶段[2]。20世纪70年代,美国管理学家施恩提出了著名的职业锚理论。他认为职业生涯发展是循序渐进的,随着个人资历、动机、性格及价值观的变化,会逐渐形成一种固化的职业导向和价值选择[3]。

根据上述理论我们可以提出,高校创新创业教育是一个贯穿大学学习、生活、实践的一个长期的、潜移默化的教育引导过程,包括意识启蒙、理论学习、技能培养、实习实践等,是一个环环相扣、紧密衔接的整体。基于大学生在不同的学习阶段对于自身发展的不同需求和期望,这项系统教育机制也包含了不同层次、不同阶段。以四年制大学生为例,大一学生往往处于适应期,对一切都很懵懂,特别需要创新创业教育的意识启蒙,需要引导其做好大学四年的规划;大二、大三的学生处于探索期,有了一定的认识和兴趣,渴望获得专业的技术技能和实践研习的机会,开拓眼界,储备能量;大四学生处于建立期,已具备一定的专业能力和素质,需要找准自身定位及创新点,获取孵化平台及相关资源。因此,高校创新创业教育应更加精准化,有的放矢,根据学生不同阶段学习及心理发展的规律,有针对性地设计教育教学任务,从而更好地发挥创新创业教育的育人功能。

三、精准化创新创业教育初探:“靶向技术”的跨界思考与靶向教育机制的确立

尤在泾在《医学读书》中曾说到:“兵无向导则不达贼境,药无引使则不通病所。”吴鞠通在《医医病书》中也有言:“药之有引经,如人之不识路径者用向导也。”这是对医学上“靶向技术”的形象描述。靶向技术是针对特殊疾病的一种前沿治疗技术,原理是通过以标准化的生物标记物来识别目标靶位,结合载体传导,实现对致病位点的“靶向治疗”,从而达到精准治愈的效果[4]。我们可以从三个方面理解“靶向技术”:一是目标的牵引性,通过对目标的识别标记,形成一种单一导向;二是载体的传导性,以载体为依托,贯穿治疗全过程;三是治疗的针对性,分析事物的不同属性,实现高效准确地治疗。“靶向技术”对我们开展创新创业教育有很大启示。

(一)“靶向技术”在高校创新创业教育中应用的跨界思考

随着我国社会的不断进步和经济的快速发展,国家对人才的要求提出了更高的标准,这也意味着高校的创新创业教育机制要及时顺应时代的发展,与时俱进,不断完善针对学生的个性化教育教学方式,积极探索学生创新创业“知行合一”的教育教学新模式,培育实用与创新相结合的新型人才。

近些年,国内高校开始逐渐重视学生创新创业教育,并做出了不少努力。例如,中国人民大学将素质教育与创新创业教育结合,在第一课堂设置创业教育类课程,在第二课堂鼓励学生参加实践活动;北京航空航天大学成立了创业管理培训学院,专门从事创业教育研究,同时还设立创业基金、科技园、科技孵化器等创新创业教育实践平台[5]。但仍有部分高校对学生创新创业教育的理解相对狭隘。在学生中开展创新创业教育,并不意味着单纯为自主创业的同学提供物质性帮助,也不意味着仅仅鼓励学生去创业,而要将创新创业的创新意识、开拓精神,与学生成长成才培养紧密结合,融入高校教育的精神内核。

不能简单地将高校创新创业教育等同于就业教育、职业生涯规划教育,而应该形成一个独立、系统的教育体系。为此,我们可以引入“靶向技术”,对教育目标进行合理定位,建立有效的传导载体,结合大学生的思想特点及时代特征实现有针对性的教育指导。

(二)高校创新创业靶向教育机制的确立

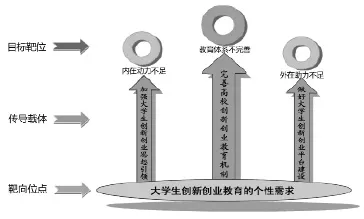

1.目标靶位:以创新理念贯穿高校创新创业教育全过程

高校创新创业教育是顺应时代发展,结合国家政治、经济、教育政策顺势而为的高校教育体系探索。要想实现高校创新创业教育的革新,必须树立一种创新理念,把提高学生创造力作为一项全面培养和终身发展的目标融入大学教育,贯穿高校教育体系的全过程,积极引导大学生成长成才。

2.传导载体:高校创新创业教育机制创新

高校创新创业教育体系承担着学生在大学期间的创新创业启蒙、目标选择、技能提升、实习实践等方面的教育任务,在学生创新创业、成长成才过程中发挥着重要作用。要有效推动此项工作,提高学生创新意识、创新能力就必须大力依靠高校创新创业教育机制这个载体。要不断顺应时代变化,积极变革高校创新创业教育机制中不适应学生成长成才的部分,紧跟社会发展趋势及市场需求变化,培养学生敢于创新的卓越意识和善于创业的综合素质。

3.靶向位点:高校学生创新创业教育的个性需求

高校创新创业教育的中心工作是紧密围绕学生来开展的,也就意味着,只有充分了解学生的个性特点和思想需求,才能够有针对性地开展创新创业教育工作。高校学生思维活跃、接受能力强、追求个性与卓越,传统的说教已不能从根本上实现教育效果的达成,只有通过内在引领,外在推动,才能从根本上加强大学生自主学习、实践的能力,提高人才质量,提升竞争力[6]。高校创新创业“靶向教育机制”如图1所示。

图1 高校创新创业靶向教育机制

四、高校创新创业“靶向教育机制”建设路径

(一)进一步完善高校创新创业教育机制

构建高校创新创业“靶向教育机制”应注重学生的个性化教育,促进其自由全面发展。一是要树立战略式的创新创业教育理念。高校的教育理念要不断适应经济社会发展需要,着力培养综合创新型人才,关注学生自我探索、自我创造、自我发展精神的培育,注重对其潜能的挖掘和培养。教育理念的转变,不仅有利于促进以创业带动就业,提高毕业生就业质量,更有利于发挥高校造血功能,为高等教育注入开拓、自由、创新的精神内涵[7]。二是要优化具有时代特点的创新创业课程。高校创新创业课程体系建设应结合专业领域的实际特点,促进学生思维和能力解放。内容上要注重与学科教育及专业教育的融合,根据不同年级、不同专业学生的需要设置创新创业核心课程及通识课程;形式上要改变传统说教式的课堂教学模式,强化大学生的主动参与,充分发挥课堂的延展性,调动学生课前、课后的能动性和实践性。三是要开展多维度的创新创业社会实践。社会实践是开展大学生创新创业教育的重要环节。高校应遵循知行合一的教育教学原则,充分发挥实践教学的育人功能,促进学生思维解放和动手实践能力的提升。要专门配备指导老师,加强对实践教学的指导和管理,做好社会实践的考核、总结及反馈,加强学生之间的经验交流和体会分享,以体验促成长,以实践促提升。

(二)加强高校学生创新创业教育思想引领

加强大学生创新创业教育思想引领是一个潜移默化的教育过程,高校要树立正确的价值导向,逐渐将创新创业教育理念深入人心。一是要理性认识大学生创新创业教育。创新创业并不意味着单纯的科技创新或者自主创业,对于大学生而言,创新教育代表着一种不断开拓、不断进取的意识教育,创业教育则代表着一种学思结合、知行合一的素质教育,两者要顺应时代发展的趋势,树立一种全面教育与终身教育的理念。开展大学生创新创业教育,不仅有助于提高大学生创新意识、创新水平,也有利于增强大学生创业能力和自身综合素质。二是要注重大学生创新创业意识启蒙。大学是学生职业塑造的关键期,高校要通过丰富校园文化、社团文化、班级文化营造创新创造氛围,培养学生实践意识,从而增强创新创业教育的吸引力和感染力。三是要加强大学生创新创业精神培育。学校精神是一所大学代代传承的意识品质和价值内涵,将创新创业精神融入学校精神,有利于增强学生创造力和实践能力。高校要特别注重正向激励,通过设立各类创新奖学金,激发学生创新创业热情,引导学生积极探索,勇于实践。要通过积极培育创新创业的优秀学生典范,树立学生榜样,发挥朋辈的示范、带动作用,在学生之间营造共促共进的良好氛围。

(三)做好高校学生创新创业平台建设

开展高校创新创业教育,就是要让学生学到真知识,提高真本领,所以要大力做好创新创业平台建设工作,让大学生在实践中出真知。一是要创造条件,积极引导学生实践。创新创业离不开动手实践,高校应特别重视实践环节,积极为学生创新创业提供物质、技术支持。可以在校内设立创新创业孵化园,由学生自主申报,由学校对项目进行评估,并择优进行场地和经费扶持。要动员学生积极参加各级各类创新创业大赛,选派专业老师进行指导,让学生以赛促学,共同成长[8]。二是要整合资源,寻求校企合作促共赢。一方面可以结合学校特色专业,与企业开展互动培养,试行合作办学,实现资源互通;另一方面结合企业对于人力资源的需求,建立创新创业实习基地,为大学生创造实践教育平台。三是要做好服务,为学生创新创业保驾护航。高校在大力推进学生创新创业教育的同时,还应进一步加快学生创新创业服务体系的建设,提供项目指导、法律咨询、信息查询等服务,努力为学生创业传经送宝、答疑解惑。

[1]李克强对首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛作出重要批示[EB/OL].http://news.cntv.cn/2015/10/20/ VIDE1445339700823393.shtml.

[2]郑未.大学职业生涯规划教育存在的问题及对策研究[D].兰州:兰州交通大学,2013.

[3][美]施恩.著.职业锚:发现你的真正价值[M].北森测评网.译.北京:中国财经出版社,2004:26-33.

[4]赵瑞芝,刘少军.中药引经理论与靶向给药[J].中医杂志,2005,(9):643-645.

[5]徐德涛.大学生创新创业教育研究[D].济南:山东大学,2013.

[6]沈文青,孙海涛.大学生创业价值观与创业教育[J].高校辅导员,2014,(2):18-21.

[7]李世佼.大学生创新创业教育体系的构建[J].黑龙江高教研究,2011,(9):119-121.

[8]谈晓辉,等.大学生创新创业教育体系研究与探索[J].创新与创业教育,2015,(5):25-27.

(责任编辑:王海宁)

G641

A

1674-9618(2016)04-0034-04

张晓宇,男,南昌大学新闻与传播学院辅导员,助教。赵伊濛,女,南昌大学公共管理学院辅导员,助教。