命运的交响曲读《昂首名流·蔡金华小传》有感

蔡凤英

培根说过,“读书足以怡情,足以博彩,足以长才。不常读书者须欺世有术,始能无知而显有知。人之才智但有滞碍,无不可读适当之书使之顺畅,一如身体百病,皆可借相宜之运动除之。”因为读书而与蔡金华结缘,这是我始料未及的。但究其根本,总是有缘分这样的东西在起作用,一个人读另一个人的人生经历而生出感动,进而自觉自愿关注这个人并渐渐生出敬意,这难道不是缘分使然吗?

※虽穷益坚※

不坠青云

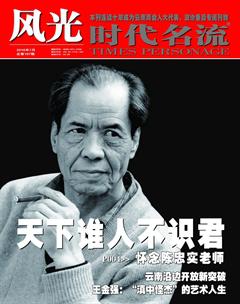

我与蔡金华的认识是因为工作原因,第一次在办公室见到他,精神饱满,神采奕奕,谈吐儒雅。让我纳闷的是他在办公室还带着墨镜,是因为高傲而不愿视人吗?从他当时待人的谦和来看,他并不是高傲得不可一世之人,出于礼貌也没敢多问。后来走时,蔡金华把放在案头的一本《昂首名流·蔡金华小传》(以下简称《昂首名流》)送给了我。通过这本书我才知道,他带墨镜是因为一次意外,造成一只眼睛失明了。那时正是他风华正茂的时候,但意外的打击并没有对他造成什么影响,除了多了副摘不下的墨镜,他的精气神依旧风采照人。

《昂首名流》与大多数传记相比才气横溢,激情燃放,全书不涂脂抹粉,更没有掺假兑水,完完全全是货真价实的一部励志好书。它虽没有人物辐臻的情景描写,却以细致的点滴描写再现当时的场景,笔墨所致,如同人生经历跃然于纸上,撼人心魄,一幅幅真实的生活画卷,读来让读者叹为观止。

冥冥中我觉得“人与群分”的说法是有道理的。隔着相去甚远的时空,我虽没有经历过蔡金华那段苦难的岁月,但我的父母也来自偏远的贫困农村,也曾带我回过几次偏远的山村,他们也总和我说起曾经他们经历过的苦难,因此对蔡金华的那段岁月,我似乎也能感受一二。

现在,人们的生活水平与过去己是今非昔比,而我小时候家里的条件也并不好,在同龄人中也算吃过一点小苦头,这本书所讲述的人和故事,让我发自内心的感动,而他的经历着着实实的给了我很大的震撼,让我的精神世界深受其浸润,在浮躁和世俗如云烟掠过后,惟有好的精神食粮才可以双倍教人依傍。

在众多名人传记作品中,我何以倾心于《昂首名流》?因为其他传记大多写的都是世界传奇性的人和时间久远的事,距离我的时代和生活已经遥不可及,而《昂首名流》中的蔡金华与我共同生活在同一座城市。而我觉得还是《昂首名流》有鲜活的感染力。在同一片天空下,蔡金华活跃在社会精英人群中,他的故事给予我的是最有力的榜样,以至于读他的小传记让我深受鼓舞,从中可以让我获得给养和积极的动力。

《昂首名流》所写的是二十世纪70年代一个普通农村家庭的孩子蔡金华,他从小生活在苦难中与困难搏斗。在困难面前,他没有自怨自艾,而是通过学习逐渐实现自己的理想,为自己的人生勇敢去开拓事业的疆土。

蔡金华擅长文学写作,《昂首名流》中自然少不了对他作品的品评。读到他作品的节选部分,诗歌一如其人,笔墨铺张扬厉,笔走龙蛇,汪洋恣肆,言之有情,无半点阴柔做作、卖弄玄虚和媚俗媚雅。他的文字尽可让人领略到一个从贫困农村走出来的热血青年的激情、朴实、沉郁,领略那激扬文字,璞玉浑金,掷地有声的不凡气势。他以诗歌、文字写实生活经历,以血的感知、肉的体验纵横捭阖,论人生哲理,生活体验,道出他对生命的敬畏和对生活的向往。字字句句流露出来的都是对家乡故土的热爱;《乡下村庄》诗中铿锵的文字,是他内心的呐喊;一首《爱情规则》体现了他也是血肉之躯,他的情感也需要爱情的滋养。

蔡金华的诗歌作品直白袒露襟怀,即是作者的工牟造化、师法自然的“寻常语”,读来犹如与之剪烛西窗、围炉品茗,谈笑之间趣味盎然,因为全是动情于中而型于言者。仅仅从他的诗歌了解蔡金华,这还不够,不足以令人折服。了解一个人不可能一叶知秋,这要从他的家,他身边的人,他的故事说起。

在那个年代,贫苦是个普遍现象,曲靖市麒麟区茨营镇山坡上蔡家台子的村民蔡树名家面临同样贫苦的处境,蔡金华就出生在这个家庭里。蔡树名的妻子袁晓芝因儿时患有天花而双目失明,在这样一个多灾多难的家庭,夫妻二人还要养育4个儿女,困难不言而喻。在当时,多数家庭的收入主要靠挣工分维持生计,他的妻子失明,小的又还很小,指望家人挣工分纯属奢望。担任治保委员的蔡树名每天不仅要完成本职工作,还要参加生产队劳动挣工分来维持养家。

袁晓芝虽然双目失明,但这并没有成为她生活的障碍,蔡树名一心扑到工作上,家里的大小事务都由她打理,她虽眼睛看不见,却坚强地支撑起了一个家庭的光明。她每天准时起床,挑水烧饭,打扫卫生,清洗全家的衣服,穿针引线纳鞋底、缝补衣裳等等家务活,多少年如一日的每天重复着这些动作。这个女子在蔡金华心中留下了光辉的形象,她是一个伟大的母亲。

上学后,蔡金华完全沉浸在快乐的学习中时,由于家里条件实在太困难,父母也年迈多病,家里需要一个顶梁柱撑起这个家,蔡金华大哥作为家里的长子,主动放弃学业选择回家挑起大梁,大哥虽然选择离开了学校,但他鼓励蔡金华好好读书,只有读书才有出路。那时的他不解大哥为何不读书,大哥的退学在他年幼的心上留下了一道伤痕。这道伤深深的影响了他,以至于他的成绩由第三名迅速滑落到倒数第二,后来通过一段时间的调整和努力才扭转了局面。

屋漏偏逢连夜雨,船迟又遇打头风 。蔡金华上初一时,母亲的病情加剧,家里的经济困难再次加剧,这迫使与蔡金华最亲密的小哥蔡金辉继大哥辍学之后又不得不辍学帮扶家里。蔡金辉的努力和汗水再次撑起了这个家,并承担了蔡金华的从高中到大学毕业前的学费和其他费用。他的两个哥哥接连辍学迫使蔡金华的心智超于同龄人。

蔡金辉对蔡金华的影响首先从物质开始,当蔡金华以蔡家中学第一名的成绩考进市里的中学,为方便他上学,小哥花了80元给他买了辆自行车,那是蔡金辉辛苦2个月的工资所得,他为了节约钱从昆明骑着这辆自行车走了近200多公里的路程回家送给蔡金华。200多公里,对于如今处处通高速,开汽车而言不算什么,但道路不便、夜晚没有路灯还骑自行车的情况下,这需要多少体力和毅力不言而喻,这更体现了哥哥对弟弟无限的爱。

高考前,有人因为不服蔡金华学习成绩好而欺负他,蔡金辉冒着丢掉工作的风险千里迢迢回来为他保驾护航做贴身保镖。在他人生道路上的每次抉择、失利时都给他鼓励和支持;在他需要帮助时挺身而出助他渡过难关;在他获得成功时,与他分享成功的喜悦。

亲人虽亲,但没人能够理解他的内心。很长一段时间蔡金华因为条件因素,他控制情感,拒绝爱情,他心里的孤独,对温暖的渴望,小哥也填补不了。蔡金华生命中另一个更重要的人——李玉萍,李玉萍给了他温暖的照顾,心灵上给了他情感的寄托,他们的姻缘也许是早就注定了。“金风玉露一相逢,便胜却,人间无数。”这句话说的大概就是他们了吧!

书中提到,蔡金华与李玉萍结缘于2000年的世界杯,那时的他全力以赴的做着《云南民族报》的足球专版和“足球文学”栏目,工作让他成为一个地道的足球迷。 因为足球,他与人生伴侣李玉萍相识、相知并相爱了。与大多数女子相比,李玉萍是个真性情之人,她没有小女子的市侩与偏见,对来自偏远贫苦农村的蔡金华,只有才情的欣赏和心心相惜。对他也是理解、支持和付出,从不与他计较钱的问题,以至于结婚的婚房都是她准备的。后来当他决定辞职创业,创业失败后收回股份独自承担亏损,办杂志巨额亏损的几件大事中,作为妻子的李玉萍并没有指责更没有横加干涉。换作任何一个男人,得一妻如此,夫复何求。

以上这几个人,是蔡金华人生中最重要的几个人。因为他们的存在,为蔡金华的付出,才构成了一幅具有生命力的蔡金华的人生画卷,蔡金华的故事也因为他们而更加丰满。

※砥石磨砺※

化钝为器

当蔡家台子别家都有了电灯时蔡金华家依然只能点煤油灯,蔡金华可以吃的除了洋芋和火塘上的玉米粑粑,再别无其他。这个家只有到了过年才稍微吃上点“丰盛”的年夜饭。对于现在尝尽美食的人而言,烤洋芋、火烧玉米粑粑都是可口美食,属于大鱼大肉之后的调剂品,但在蔡金华小时候却是仅有充饥的食物。俗话说,穷人家的孩子早当家,在蔡金华那个赤贫如洗的家里,小小年纪的他也要尽他所能的为家里付出,儿时他牵着母亲的手走下山坡挑水,上山砍柴、捡煤炭,在地干里农活、捉蚂蚱卖钱贴补家用。

在村里相较于同龄人蔡金华有着长远的追求,读书才有出路是他学习的动力所在。之所以,每天晚上,没有明灯他就点着散发着刺鼻浓烟的松香灯照亮读书夜。到了高中,学校规定了时间熄灯,他就在路灯下看书,学校不允许他就点着蜡烛,但他经常手头拮据,善良的班主任成了他长期的“债主”,这也给他种上了感恩的种子。

上大学后,由于他是来自生源综合素质较差的云南,蔡金华为了改变老师这样的观点,他除了努力别无选择,图书馆成了他乐土。度过学习的难关后,文学写作又成了他生活的乐趣,文学社成为了他的欢乐天堂,文学社使他的写作能力快速提高、组织能力得以发挥,为了办好文学社他想尽一切办法邀请于沙老师做讲座的举动,他敢想敢做的性格得以体现。曾经的这些苦难和经历,对如今事业有成的蔡金华而言,就像是时间里的刻刀,把他这块璞玉打磨成了一件价值连城的宝玉。

1991年,蔡金华上大二,当他觉得一切都会好起来的时候,当他憧憬着能够给父母一个美好的晚年而勤奋学习时,一封“母亲病危速回”的电报让他始料不及。为了见上母亲最后一面,他接到电报参加完最后一个学科的考试,直奔火车站买了张站票,一路上没顾得上吃什么直奔着回家。即便如此,他还是没能见上老母亲最后一面。当从哥哥口中得知母亲离世前对他万般不舍,这应该是蔡金华生命中不可弥补的遗憾。

《昂首名流》书中有一段话,“感谢折磨我的人,感谢折磨我的生活。蔡金华如今的成功就是昔日生活的顿悟?回顾艰难的人生经历,能够在理智的角度客观看待苦难、贫困、迷茫、需要大彻大悟才能够达到这样的境界。而之前,需要积淀、需要心智与心魔的斗争。”似乎任何一个人的成长、收获和成功,都必须要经历困难的洗礼、选择的挣扎、过程的煎熬、迷茫时的困顿,才能完全地大彻大悟。蔡金华的经历再次验证了这个真理,苦难的磨砺为他的人生道路奠定了稳健基石。

蔡金华由喜欢读书发展到文学创作,书和文学创作成为他生活中相依相伴的“伴侣”。 大学期间,他创作了大量的作品,并在学校的文学社——《冶苑文学》积攒了丰厚的文学底子,也锻炼了多方面的才能。毕业之后,他选择回到家乡,继续他的文学梦。理想是丰满的,现实却是骨感的。蔡金华毕业回到云南后,拥有校刊工作的经验,他自信满满一心想进入党委宣传部工作,但由于第一专业是化学分析,被分配到一家大型的冶炼企业。对于别人而言,这家冶炼企业是大型的国企,能在这样的单位上班,也是风光无限。在这家企业,他退而求其次的想进入企业宣传部,却被安排到了车间工作。

燕雀安知鸿鹄之志,车间工作都是简单的机械重复,工友之间讨论的话题无非就是奖金、分房与结婚等,与之前的激扬文字、憧憬人生格格不入。 一年多的时间,大家的志趣不同,他与工友间都彼此疏远。由于和工友之间的疏远,也因为他从没有放弃文学,车间三班倒的工作制度,让他有了更多空余时间继续他的文学创作,并不断往各大报社投递,投出的稿件也很快见诸报刊。

书中讲到,他在参加了一高中女同学的葬礼后,一个正青春的生命骤然离去,这给了他很大的震撼。参加完葬礼蔡金华做出了大胆的决定,他不想继续在错误的道路上虚度人生,他应聘了《云南经济信息报》(原用名现为《云南信息报》)的兼职记者。勤奋的他经过一段时间的历练,采访、写稿、发稿、编校的工作表现优异。他的文学底蕴得到发挥,他的潜质也被报社领导王万里看在眼里,当时《云南民族报》正急需他这样的人才,王万里为他亲笔写了推荐信。

蔡金华到《云南民族时报》上班后,正式辞职离开原工作的大型国企。在这的工作,他撰写了大量的时政类文章、言论稿、社论、评论文章。并不断从名著、经典、大家的作品中汲取营养,在文学造诣上进一步提升,作品也不断被发表。1998年,他不仅把新闻工作做得有声有色,还出版了十年心血的诗歌结晶——《情感地带》。《情感地带》收录了他的98首诗歌,并于第二年获得全国第六届骏马奖,那一年他也成为了获奖者中年龄最小的诗人。站在聚光灯下的风采,这是多少人梦寐以求的场景,而他做到了。

1999年,在蔡金华获奖的同一年,报社开设了“足球文学”专栏,为了做好该栏的可读性,保证文章的质量,蔡金华想尽办法使出浑身解数。足球专栏不仅是工作,同时也拓宽了他的文学之路——动感地带。“动感地带”让他再次获得成功,又一次以最小年龄作家成为了中国作家协会的会员。十年磨一剑,尽管蔡金华在文学上的造诣不断取得成就,文学的成就让他自豪精神富足。但经济基础决定上层建筑,生活上的他常常是被一文钱难倒的英雄汉。与女朋友在一起大多对方付账的尴尬,结婚买不起婚房的穷窘,让他毅然决定辞职创业。

蔡金华的事业,可谓是多难兴邦。第一次创业,因为合伙人的决策不当盈利不佳,第二年又因为合伙人失误导致原本盈利的项目亏损了30余万元,面对巨额亏损与朋友之间的情谊,他选择自己承担所有亏损。亏损欠债,对他而言无疑是雪上加霜的压力。经过这个惨痛的教训,他在之后的工作细节上保持事必躬亲,任何项目都以高标准高质量完成,为他今后的成功奠定了夯实的基础。

都说好事多磨,但磨砺对他而言已好像永无止境。2005年他成功赚取他人生的第一桶金40万元。之后接洽的被公认硬骨头的生物制药公司,蔡金华以专业、实力、品质赢得与他们的合作机会。随着接洽的项目增多,他在事业上越走越顺坦,也逐渐在业内形成良好口碑,不少客户慕名找他。到这里很多人都认为他的事业应该走出了一条通往成功的平坦大道,可世事难料,别人都在为他取得成就而欢呼时,他在事业上再次出现了“意外”,又亏损了。这次的亏损比之前的有过之而不及,达到了160万元之多。这次亏损对他而言不仅不是拦路虎,反而在他事业的发展上起到了承上启下的效果,助他拓宽了发展思路、培养了人才,并强化了他的“四刊一网”的事业格局。在不久后还为他赢得了骏马奖颁奖策划的机遇,蔡金华以曾经此奖项获得者的身份参与新一届颁奖活动的策划,这其中的骄傲、自豪和成就感是其他人所不能体会的。

蔡金华的精神与本质是高大的,做事风格高质高效,对朋友的友谊、对家人的关爱,都付出了真情实感。蔡金华是诗人、作家,他的灵魂徜徉在书籍和文学的殿堂中,他是文人更是个劳动者,劳动者生命的流溢以磁铁般吸引着他,他用劳动改变命运,用智慧谱写生命的诗歌。蔡金华一个根植于贫苦家庭的血肉之躯,他的灵魂因为苦难不断得到升华,个人不断得到历练,他的人生也因为苦难而改变。一个人出一本书就像结籽一样,给读者读后种下的是思想的种子。读《昂首名流》的感动在于蔡金华困难不屈不挠的拼搏,他在苦难中积极向上的努力,书中道出了他心底对生活的向往、拼搏和努力。

蔡金华的人生可谓是充满了坎坷与传奇。早年吃尽了苦头的蔡金华一路走来,困难没有压折他的腰,苦难的打磨,把蔡金华历练成了一把利剑,他一路披荆斩棘,开拓自己的人生。出生贫寒,蔡金华就紧紧抓住可以改变命运的机会,努力读书。在贫苦这个“强敌”面前,他以狼道的精神,坚持不懈与之奋斗,工作战胜不了贫苦,他就大刀阔斧地创业。与困难狭路相逢,他以“弹簧”的姿态面对,你强我愈强的战胜一个个困难。对文学爱好的执着,蔡金华敢想敢做,任文学社社长期间大胆邀请于沙给社团做讲座,毕业后现实与理想差距太大,他鼓起勇气放弃大型国企的铁饭碗去报社工作。在人生的道路上,蔡金华从未向命运低头,他做了主宰自己命运的舵手。

责任编辑:陈 宏