中心城市对城市群发展的影响研究——基于长三角城市群的分析

周犀行

中心城市对城市群发展的影响研究

——基于长三角城市群的分析

周犀行

在区域城市群的发展中,中心城市往往起到了关键性作用,非中心城市通过接受中心城市的辐射和影响作用来实现自身的发展。通过对长三角两省一市城市群1996—2013年面板数据的实证分析,讨论中心城市对城市群发展的影响机制和渠道。回归结果显示,中心城市上海的经济发展对非中心城市具有显著的促进作用。从传导机制来看,这种促进作用主要通过人力资本和企业投资来实现,其中人力资本的影响更为重要。从供给和需求方面来看,中心城市对非中心城市的经济促进作用主要表现为其需求面的拉动性影响。变换样本量等相关的稳健性检验得到了一致的结果。

城市群;中心城市;市场潜能;面板数据

由于规模效应等因素的存在,集聚式的发展成为经济发展的主导模式。这种观点随着新经济地理学的兴起逐渐被人们所认识,而集聚式发展的现实表现就是城市群的形成。从传统的三大城市群到中西部新的国家级城市群的诞生,城市群的发展逐渐成为我国经济发展的主要动力,也是国家政策的重点方向。

在全国大大小小的城市群中,无论是从发展规模还是发展质量来看,长三角城市群无疑是最具实力的城市群之一。根据2016年发布的《长江三角洲城市群发展规划》,长三角城市群包含上海市,以及江苏省、浙江省、安徽省内与上海联系比较紧密的城市,共26个,国土面积21.17万平方公里,2014年地区生产总值12.67万亿元,总人口1.5亿人,分别约占全国的2.2%、18.5%、11.0%*数据来自国家统计局,《中国统计年鉴2014》。。包括长三角城市群在内的各个城市群在迅速发展过程中,中心城市都起到了重要的驱动作用。长三角城市群诸多城市都是在上海辐射带动过程中发展起来。因此,考察中心城市上海对周边城市的影响程度,影响机制以及影响领域都具有重要的现实意义。

有关城市群发展的研究文献中,有的通过描述分析和数据比较阐述中心城市的作用[1-3],有的则通过分析中心城市的城镇化水平来评价区域中心城市的发展水平[4],但关于中心城市对城市群发展的影响的研究还不多。中心城市是否确实对非中心城市的经济增长存在显著的实证关联,特别是这种关联是否一定是正向的,这个问题在经验上并不很明确。本文采用了城市级的面板数据,通过人口作为工具变量来控制中心城市影响的逆向关系,并尝试解决“中心城市上海是否对城市群中非中心城市有经济影响?是通过哪些经济机制以及供给和需求的哪个方面影响了非中心城市的发展?”等问题。

一、文献回顾

有关城市群发展的研究文献主要集中于三个方面。

首先,城市群之间和城市群内部的发展不均衡问题。宁越敏等[5]认为城市发展所具有的空间不平衡特点与城市的空间扩散效应有较强的联系。赵勇等[6]则运用空间功能分工指数对国内城市群的功能分工水平进行了测度与比较,发现城市群功能分工存在明显的区域差异,东部城市群高于中西部城市群且差距逐渐拉大,而在城市群内部,中心城市与外围城市的差距不断扩大,不同等级的城市具有明显的级差特征。

其次,城市群内部城市之间相互联系的研究。姜海宁[7]发现江浙沪城市群中的主要城市对外经济联系不断增强,区域差异明显并且表现出具有一定轴线规律的特点。李佳洺等[8]通过实证研究发现我国城市群经济集聚度高于人口集聚度,两者具有很高的线性正相关关系;且城市群经济集聚度与经济增长之间关系整体上符合倒U型假说的特征,而人口集聚与经济增长没有表现出明显的规律性特征。具体到产业和空间的联系来说,Mei[9]发现改革开放以后,制造企业明显向沿海城市集中,与新经济地理的理论预期相符合。张祥建[10]通过对长三角具体格局的研究认为,长三角城市群是由大中小城市在一定地域内聚集而形成的,在空间结构上表现出明显的轴线、圈层和网络特征。

第三,城市群中心城市的影响因素。在对于中心城市自身发展水平的评价研究方面,江行舟[11]从城市竞争力的角度构建中心城市对区域发展贡献的评价体系,并对上海和青岛之间沿海中部地区 的9个城市进行评价,数量化地反映各城市的聚集、扩散、服务、创新功能和综合竞争力。孙红玲[4]认为广东珠三角城市群城镇化率提高的关键就在深圳、广州等超级巨城,产生的辐射作用,而中部六省“塌陷”的主要原因就在城镇化严重滞后和中心城市规模极不适及辐射能力不足等造成的。

更多的研究是从产业与空间角度来展开的。张艳等[3]认为中心城市形成服务中心和创新中心,才是其促进城市群产业整合进一步发挥作用的关键。黄敬跃等[1]发现:拥有大港口的城市对周边地区的经济带动作用较大,辐射较为显著。就此,作者提出了在长江以北建造大型港口城市的观点。

中心城市是城市群发展的发动机。在对中心城市影响的研究中,把中心城市作为经济驱动力,讨论其中机制的文献还不足。本文从经济联系的角度,通过对长三角城市群具体经济变量的实证研究,尝试解释长三角中心城市对非中心城市的经济影响机制,以期更好地促进城市群的发展。

二、模型设定与数据选择

上海作为长三角的“龙头”城市,一直以来都是“被对接”的对象。因此,本文选择上海作为中心城市。在区域发展过程中,地理距离因素不能忽视,中心城市对区域发展的影响往往是由近及远的。为了控制地理因素的影响,更准确地反映中心城市经济发展的带动作用,在后面的具体计算和回归部分采用了类似市场潜能的衡量方法。市场潜能(Market Potential)可以表现为经济体经济产出与中心城市到该经济体距离之比[12]。具体来说,中心城市对距离更近的城市影响更大,并且这种差异仅仅是由城市间距离所导致的。如果直接采用中心城市经济产出作为解释变量来进行回归,就会把由于距离不同所产生的影响差异忽略。而采用市场潜能的衡量方法时,由于距离不同,中心城市同样程度的经济变化所对应的市场潜能是不同的,对于距离近的城市更大。这样就可以解释为何中心城市同样的经济变化对距离不同的城市产生了不同的经济影响。

本文的回归分析主要基于面板数据进行,下面是基本的回归模型:

(1)

其中,GDPit表示长三角经济区域中除上海以外的非中心城市i在第t年的地区生产总值, controlsit表示城市i在第t年的其它特征控制变量。而MPit则表示上海在第t年对城市i产生的市场潜能,基本按照Harris的思路计算,具体计算公式如下:

(2)

公式(2)中,GDPsht为上海在第t年的地区生产总值,dshi为上海到城市i的距离。模型中主要考察的系数β1表示城市群中中心城市经济发展对非中心城市的经济影响。

非中心城市的经济增长除了可能受到中心城市的影响,其自身的一些特征变量也是重要的影响因素。在后面的回归中为了更准确地估计出中心城市的影响,在控制变量中加入了非中心城市自身的相关特征,包括以下5个:一是人口,它是劳动力规模和城市规模的重要体现,也是促进城市持续发展的重要因素。加入人口变量使得对城市GDP的研究成为对人均水平的讨论,更能反映城市发展的水平,因此需要加以控制;二是实际利用外资,长三角城市大多对外开放程度高,外资是这些城市发展的重要助力,因此把它加入控制变量;三是客运总量,这一指标既反映了城市的区位交通特征,也是城市公路、铁路和航空等相关基础设施建设水平的体现,而基础设施特别是交通设施的建设是现代经济发展的重要推动力;四是固定资产投资,这是推动GDP增长的一个主要方面,反映了城市各项产业建设和发展的水平;五是高校数量,大专院校是培养人才的主要机构,这项指标是城市人力资源水平的一个重要体现。

此外,不同城市的文化氛围、制度环境以及经济政策会有所不同,也会导致发展水平的差异。而这些因素很难量化,因此本文在部分回归中加入城市个体特征的固定效应,来控制各个城市不随时间变化的各种影响经济发展的因素。同时采用年份虚拟变量来控制对所有城市相同的时间上的影响因素,如宏观经济波动等。

本文的数据来源为1997—2014年的《中国城市统计年鉴》。由于本文采用的数据时间早于2016年的《长江三角洲城市群发展规划》,所以本文研究的城市群范围主要按照国务院2010年批准的《长江三角洲地区区域规划》确定,即为上海市、江苏省和浙江省的全部城市。在具体分析中,由于将上海作为中心城市放入解释变量,以及绍兴城市数据的缺失,所采用数据集的截面样本共有江苏省和浙江省的23个城市。在市场潜能变量的计算中所需要的距离数据则为地理信息系统(GIS)分析数据。表1列出了回归中具体采用的主要变量的描述性统计信息。

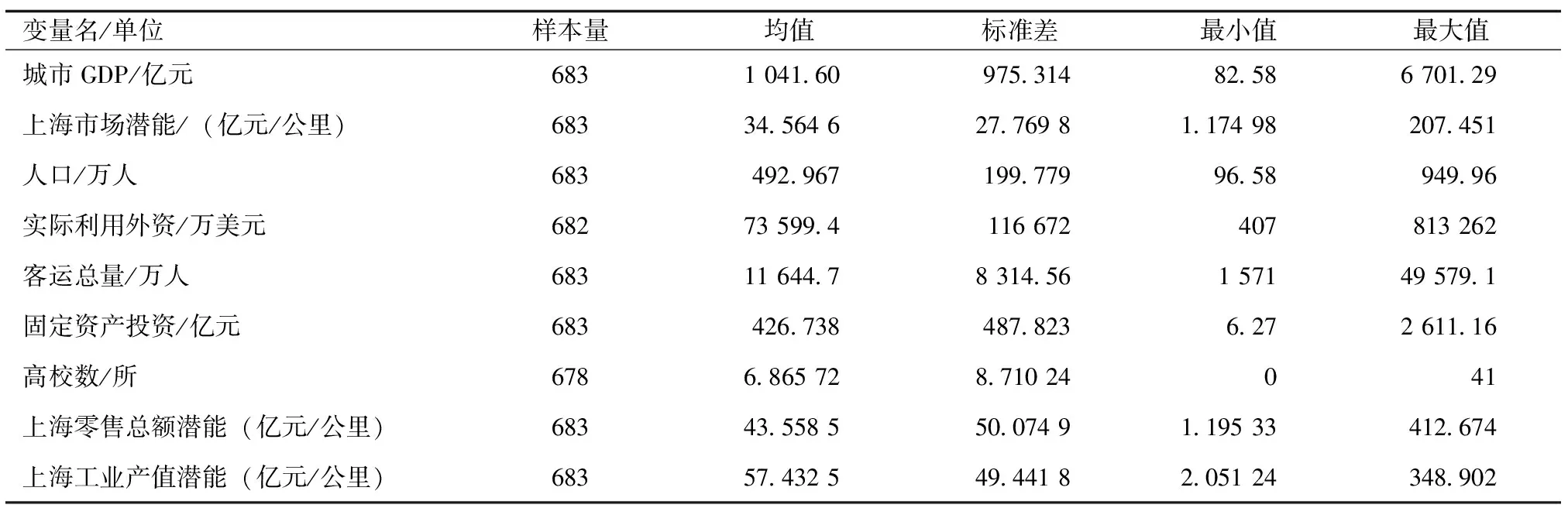

表1 变量描述性统计信息

其中,反映中心城市经济发展影响力的上海市场潜能变量的最小值约为1.17亿元/公里,而最大值约为207.45亿元/公里,取值差异较大,可以得到对其系数估计的稳健值。

三、回归结果分析

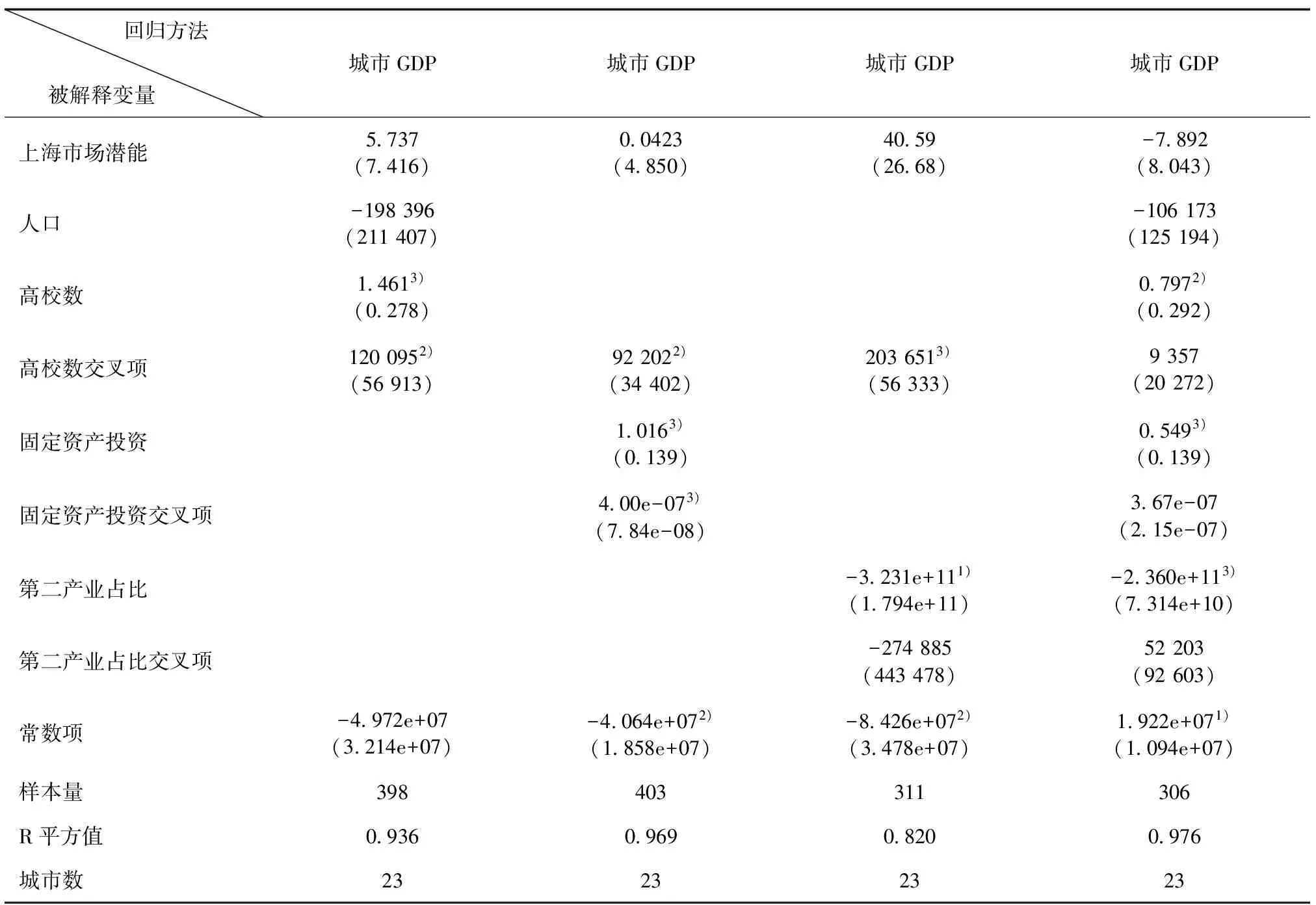

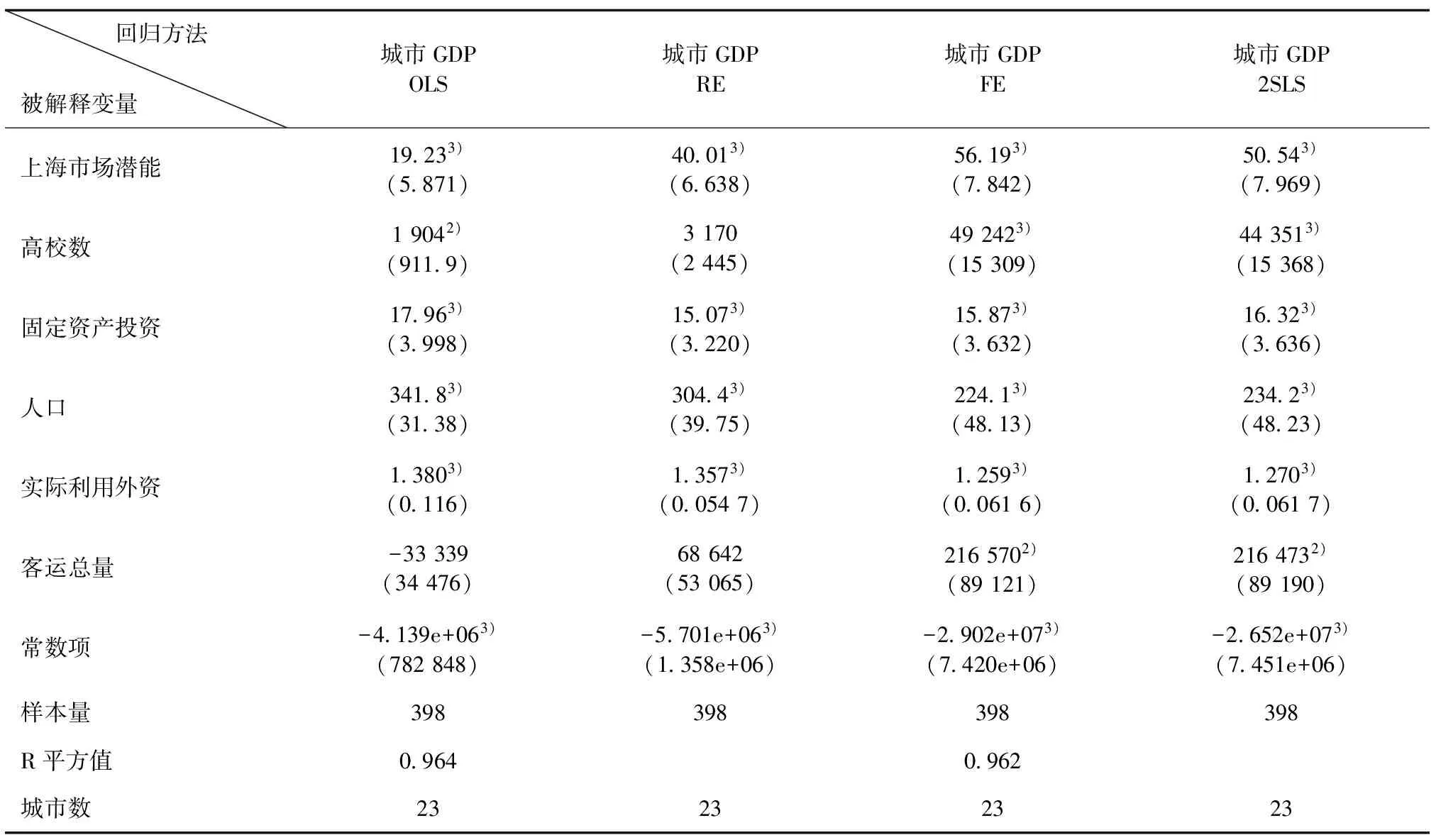

考察非中心城市受到的经济影响的最直观的角度就是考察其GDP所受到的影响,因此在表2中,本文采用了四种方法进行了回归分析。第一种是普通最小二乘法(OLS),即混合回归。第二、三种则利用了数据的面板性质,分别采用随机效应模型和固定效应模型进行回归,最后一种则是固定效应模型下的两阶段最小二乘法回归。这是因为,非中心城市的GDP变化对上海的经济发展也可能存在逆向影响,使得解释变量中的上海市场潜能具有内生性问题,从而导致一般回归方法产生的估计系数不一致。因此,需要加入工具变量来消除这种内生性问题。本文中采用了上海市的人口变量来作为上海市场潜能的工具变量,它与上海的经济密切相关,但与非中心城市经济发展的直接联系较弱。四种方法的具体回归结果如下:

表2 上海经济发展对非中心城市GDP的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。第(2)到第(4)列括号中为稳健性标准差,第(5)列中采用两阶段最小二乘法,括号中为标准差。

由表2可知,上海市场潜能对长三角非中心城市GDP的影响都显著为正,说明在长三角城市群中,中心城市上海确实对周边非中心城市的发展具有明显的促进作用。为了判断随机效应模型还是固定效应模型的结果更准确,回归中进行了Hausman检验,其卡方检验值为50.83,在1%的显著性水平上超过标准值,所以固定效应模型的结果更加具有一致性。因此,具体结果根据第(4)列中采用固定效应模型与工具变量方法的估计值来讨论。其中,上海市场潜能每增加1亿元/公里能够使得非中心城市GDP增加大约7.5亿元。而从其他解释变量来看,非中心城市自身的人口、实际利用外资、客运总量、固定资产投资和高校数都对城市的经济发展具有显著的正向影响,这与基本的经济逻辑是相一致的。

为了更清楚地了解中心城市上海对其他非中心城市的影响渠道,本文把上海市场潜能分别与高校数、固定资产投资和第二产业产值占比做交叉项,这三个交叉项的值则分别代表了人力资本、企业资本投资和产业结构三种经济影响因素。在表3中,第一列加入了高校数的交叉项,第二列加入了固定资产投资的交叉项,第三列加入了第二产业产值占比的交叉项,第四列则把这三种交叉项全部加入,所有回归都采用了固定效应的估计方法。

表3 加入城市特征交叉项的上海经济发展对非中心城市GDP的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。括号中为稳健性标准差。

从表3中1-3列的结果来看,上海市场潜能与高校数和固定资产投资交叉项的估计系数显著为正,而与第二产业产值占比交叉项的估计系数不显著。这说明上海经济发展影响其他城市发展的渠道主要是人力资本和企业资本投资,上海的人力资本增加和企业投资需求增长会促进其他非中心城市经济发展。第二产业产值占比变量自身的系数则显著为负,表明长三角城市群的非中心城市偏向工业的产业结构不利于城市经济的发展。

考察第4列中的结果则可以看到,把所有交叉项都加入后,仅高校数量交叉项的系数仍然显著,且为正。因此只有高校数量所代表的人力资本是中心城市促进其他非中心城市发展的显著渠道。同时,固定资产投资的系数显著为正,第二产业产值占比的系数则显著为负,这和第1-3列结果中发现的情况相一致,企业投资增长对非中心城市具有正向作用,而第二产业比重提高的作用则相反。

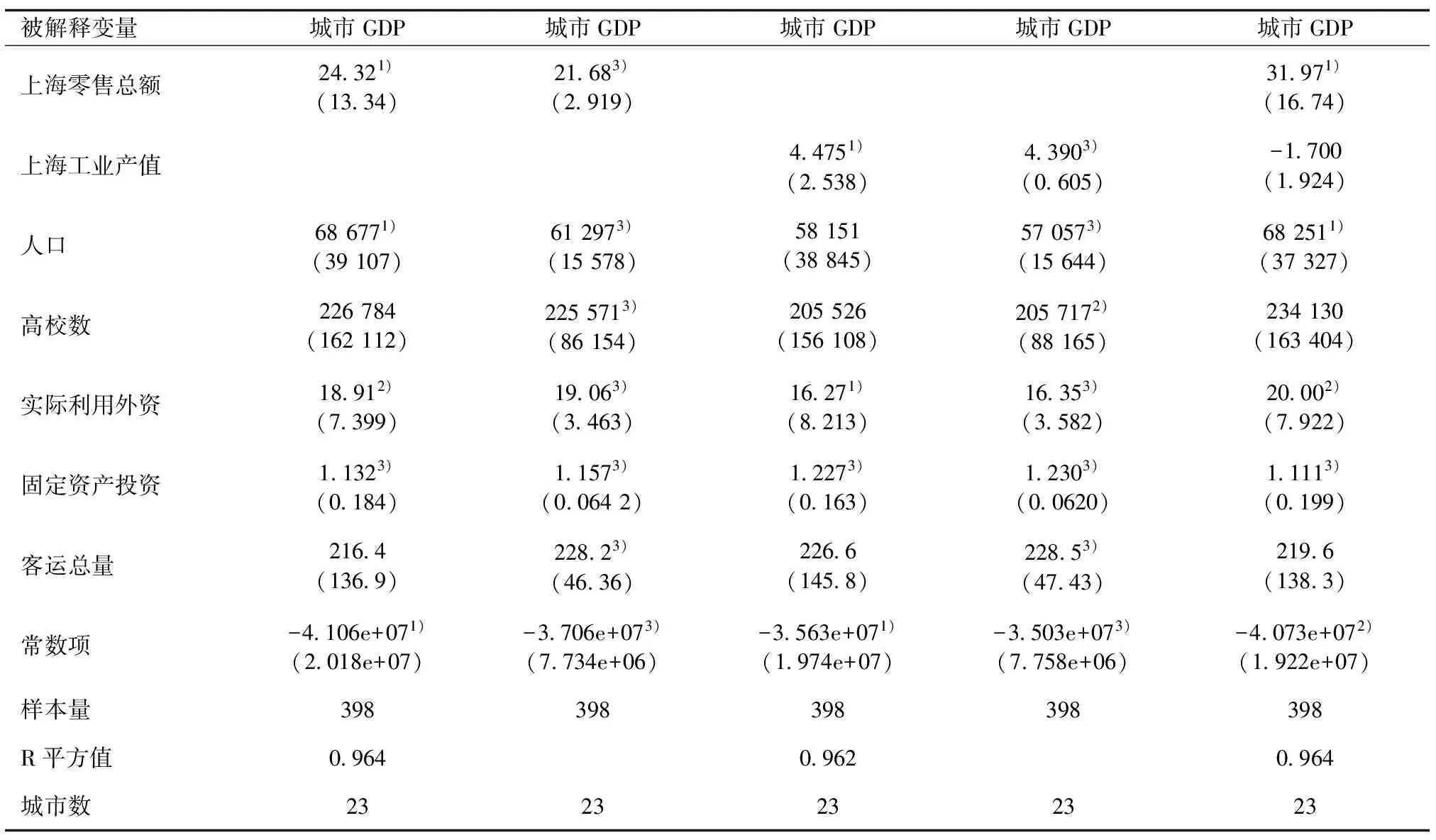

经济发展的驱动力可以被分为需求驱动和供给驱动两种。表4中采用零售总额代表需求面,工业产值代表供给面,来考察对于长三角非中心城市来说,是中心城市上海的需求还是供给影响了它们的经济发展。表4中的零售总额和工业产值也都按照市场潜能的方法进行了距离折算,系数估计采用固定效应模型,其中第2列和第4列中,同样把上海人口作为零售总额和工业产值的工具变量,具体的回归结果如下:

从第1-4列的结果来看,上海零售总额和工业产值都对其他城市具有显著的正向影响,但零售总额的估计系数远大于工业产值的估计系数。根据前面描述性统计中的信息,这两个变量的大小基本一致,单位也同为亿元/公里,因此零售总额的影响应该远远大于工业产值的影响。

表4 上海需求和供给对周边城市GDP的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。括号中为稳健性标准差。

虽然社会零售总额与工业产值是影响周边城市并促进周边城市经济增长的两个方面。但在第5列同时加入这两个变量的估计结果中,社会零售总额依然对周边城市经济具有显著的正向影响,而工业产值的系数则不显著。由此说明,中心城市上海的带动作用主要来自于其需求方面,反应了长三角地区周边城市向上海提供生产产品的经济模式。

四、稳健性检验

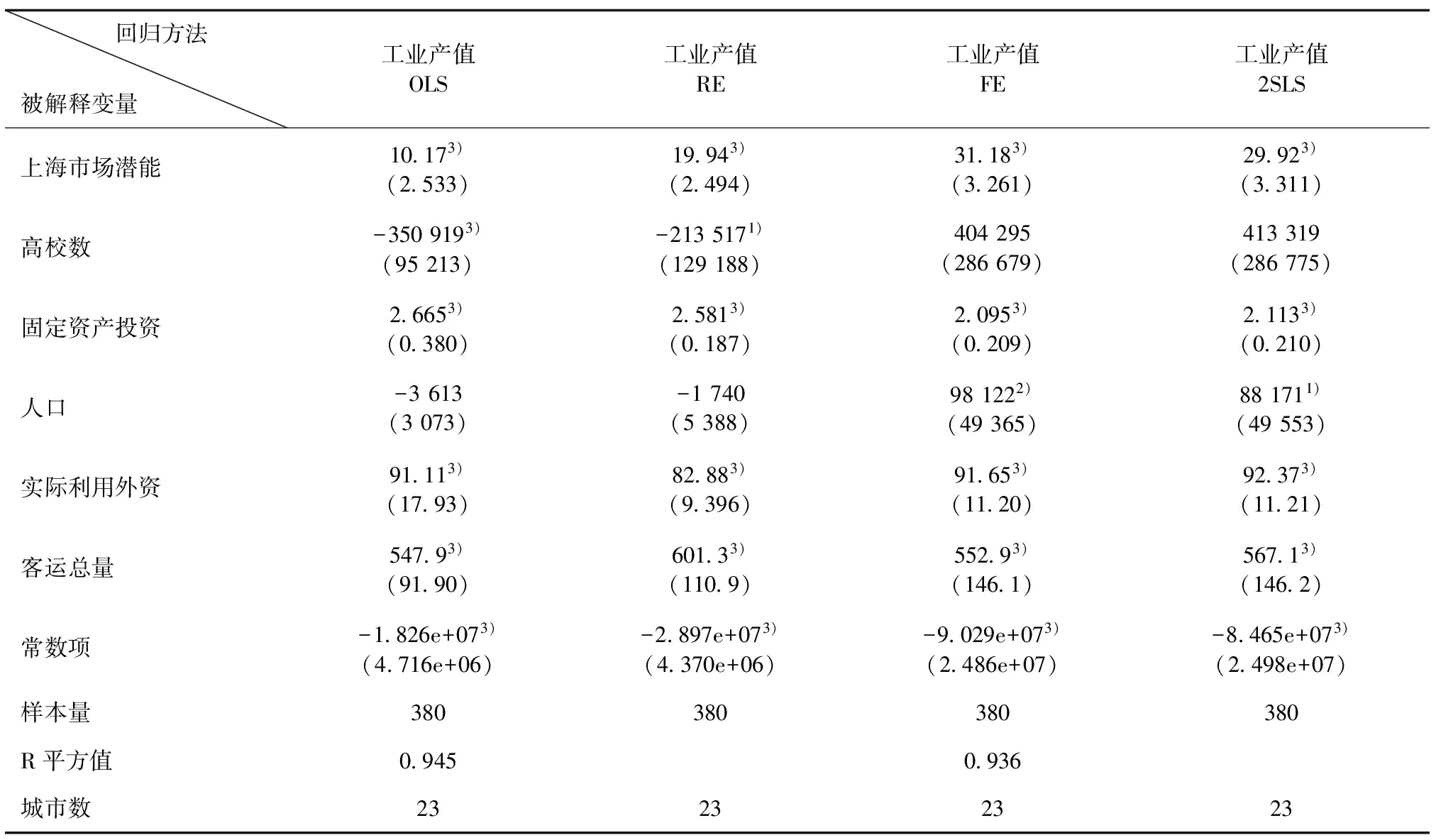

为了考察前面的回归结果是否具有稳健性,本文在这一部分进行了三项稳健性检验的估计。首先是把被解释变量的非中心城市GDP替换为它们的工业产值。因为长三角区域的城市工业都比较发达,所以本文从工业生产的角度考察上海经济发展对它们是否具有显著影响。同样采用了四种回归方法,具体结果如表5所示:

从表5的结果来看,上海市场潜能对非中心城市的工业生产具有显著的正向影响。根据第4列的估计系数,可以发现上海市场潜能每增加1亿元/公里会使得非中心城市的工业产值增加将近30亿元。上海市场潜能在工业生产方面对非中心城市的促进作用与表2的结果相一致。

第二,为了考察本文采用的市场潜能变量是否具有稳健性。接下来的检验估计把市场潜能计算过程中距离的计算指数进行了改变。这里参考Hering和Poncet[13]对市场潜力计算的估计,两位作者通过对中国省份市场潜力的估计,认为距离折算系数为1.5比较合适,即在计算中除以距离的1.5次方。表6中就是采用这样改变后的上海市场潜能计算方法的估计结果。

从表6的结果可以发现,变换计算方法后的上海市场潜能仍然对非中心城市的经济具有显著促进作用。具体看第4列的结果,上海市场潜能的系数在1%的统计水平上显著,并且高校数、固定资产投资、人口、实际利用外资和客运总量等控制变量也同样显著为正,与表2中的回归结果基本保持一致。

表5 上海经济对非中心城市工业产值的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。第1-3列括号中为稳健性标准差,第4列中采用两阶段最小二乘法,括号中为标准差。

表6 距离指数为1.5时上海经济对非中心城市工业产值的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。第1-3列括号中为稳健性标准差,第4列中采用两阶段最小二乘法,括号中为标准差。

2016年6月国家发改委发布的《长江三角洲城市群发展规划》把安徽的部分城市也考虑进来。为了与前文中采用江浙两省全部城市的处理方法相对应,本文在最后一项稳健性检验中加入了安徽的17个地级以上城市,其中巢湖市在2011年8月变为县级城市并入合肥,但在本文的样本时间内,它仍然为地级市,所以估计中没有把它另做处理。表7中为采用四种方法回归的估计结果。

表7 加入安徽后上海经济对非中心城市GDP的影响

注:1)表示在10%的统计水平上显著,2)表示在5%的统计水平上显著,3)表示在1%的统计水平上显著。第1-3列括号中为稳健性标准差,第4列中采用两阶段最小二乘法,括号中为标准差。

根据表7的结果,特别是从第4列的估计系数来看,把长三角范围扩大到江浙沪皖后,中心城市上海经济发展对非中心城市的影响依然在1%的统计水平上显著为正。这与之前回归中的结果一致,同时也说明国家把安徽省纳入到长三角范围内是有道理的。

上述三项稳健性的检验的结果中说明:在长三角城市群中,中心城市上海对其他非中心城市呈现出显著的经济促进作用,中心城市的发展是区域经济发展的重要驱动力。

五、结论与政策建议

所有的城市群都包括了大中小不同层级的城市个体,良好的城市群发展道路就是要实现各个城市的协调发展,从而使得区域经济一体化的程度更加成熟。而这种协调发展中的重要一环就是要发挥城市群内中心城市的辐射带动作用。本文以长三角城市群为例,主要从实证的角度考察了中心城市对其它非中心城市的带动影响作用,为中心城市经济影响的传导机制和传导重点给出一定的实证支持和相应解释。

具体来说,本文采用了长三角城市群1996—2013年的城市级面板数据进行计量估计。从结果来看,主要有以下发现:1)地区生产总值所反映的中心城市上海的经济发展对其他非中心城市具有显著的促进作用;2)人力资本、企业投资和产业结构是上海经济影响其他非中心城市的传导渠道,而其中人力资本影响机制是最主要的;3)从需求和供给两个角度来看上海经济影响的话,需求才是其影响其他非中心城市的主要方面。

城市群在未来的发展中会越来越受到重视。本文研究的结果显示:首先,具备辐射影响力的中心城市是城市群发展的重要动力,非中心城市应该结合中心城市对自身最有效的影响传导机制来加强与中心城市的经济联系;其次,经济发展的根本要素还是人力资本,非中心城市需要借助中心城市人才培养的渠道,提高自身人才水平,政府也应该在这个过程中创造适合自身实际的人才引进条件;最后,中心城市一般基于其人口集中地和外贸出口港等优势,具有显著的需求集聚效应,非中心城市应该把这种需求和自身的优势领域结合,找到对应的发展方向,走出城市群中的差异化发展道路。

[1]黄敬跃,吴开. 长江三角洲城市群经济联系的测度分析[J]. 区域经济,2010(11):127-129.

[2]杨建城. 发挥广州中心城市作用的思路与对策探讨[J]. 管理世界,1999(3):56-59.

[3]张艳,程遥,刘婧. 中心城市发展与城市群产业整合——以郑州及中原城市群为例[J]. 经济地理,2010(4):579-584.

[4]孙红玲. 中心城市发育、城市群形成与中部崛起——基于长沙都市圈与湖南崛起的研究[J]. 中国工业经济,2012(11):31-43.

[5]宁越敏,严重敏. 我国中心城市的不平衡发展及空间扩散的研究[J]. 地理学报,1993(2):97-104.

[6]赵勇,白永秀. 中国城市群功能分工测度与分析[J]. 中国工业经济,2012(11):18-30.

[7]姜海宁,陆玉麟,吕国庆. 江浙沪主要中心城市对外经济联系的测度分析[J]. 地理科学进展,2008(6):82-89.

[8]李佳洺,张文忠,孙铁山,等. 中国城市群集聚特征与经济绩效[J]. 地理学报,2014(4):474-484.

[7]李煜伟,倪鹏飞. 外部性、运输网络与城市群经济增长[J]. 中国社会科学,2013(3):22-42.

[9]WEN M. Relocation and agglomeration of Chinese industry[J]. Journal of Development Economics,2004,73(1):329-347.

[10]张祥建,郭岚,徐晋. 长江三角洲城市群的空间特征、发展障碍与对策[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版),2003(6):57-62.

[11]江行舟,段东,董旭. 基于主成分分析的沿海中部区域中心城市竞争力评价[J]. 江苏行政学院学报,2010(6):56-59.

[12]HARRIS C D. The market as a factor in the localization of industry in the United States[J]. Annals of the Association of American Geographers,1954,44(4):315-348.

[13]HERING L,PONCET S. Market access and individual wages:evidence from China[J]. The Review Economics and Statistics,2010,92(1):145-159.

Effects of Central Cities on Urban Agglomeration Development—Based on the Analysis of Urban Agglomeration in Yangtze River Delta

Zhou Xixing

Central cities often play a key role in the development of regional urban agglomeration. Non-central cities achieve their own development by accepting the radiation and influences of central cities. It discusses the influence mechanism and channel of central cities through an empirical study of panel data of two provinces and one city in Yangtze River Delta from 1996 to 2013. The regression result shows that the economic development of Shanghai has significant positive influences on non-central cities. In the aspect of transmission mechanism, the promotion is mainly achieved by human capital and firm investments, and human capital is a more important factor. In the aspect of demand and supply, promotion effects of central cities mainly come from the pulling effects in the demand side. The results of robustness checks by changing variables support the above conclusions.

urban agglomeration;central cities;market potentials;panel data

周犀行,中共常州市委党校讲师。

F061.5

A

10.3969/j.issn.2095-042X.2016.06.010

2016-07-04;责任编辑:沈秀)