势:一个实用主义社会学概念

何健

摘要:势是中国思想中的原创性概念,从根本上讲,它不同于西方的目的论思维(因果论思维)。势的概念与实用主义、社会学具有一定的共通性,在一定程度上可以认为势是中国人的行动理论。通过考察势观念的内涵和势的类型学后发现,中国社会演化至今,需要构造全新的格局以适应变化了的势。

关键词:势;实用主义;社会学;行动理论

中图分类号:C91 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2016)06-0142-006

西方思想的问题在于它自己的起点不明和对待他者的先入为主之见。它过去曾以上帝的名义进行杀戮,今天则以人的名义进行毁灭,反倒是中国文化似乎不怎么关心终极目的,只从现实本身寻求现实解释,但却意外地凸显了人的位置。中国近代以来的灾难,从根本上看是西方思想和暴力殖民导致的,正如费正清在他的博士论文中所指出的那样,“那些作为基督徒的外国人包扎着恰是其他外国人造成的创伤”[1]34。中国当初是没有看清楚西方文化的本质,作了错误选择,今天是到了重新彰扬中国自身文化的时候了,所谓“昌明国粹、融化新知”。这里要研究的势,就是一个可以贯通古今、融汇中外的概念。

一、为什么说“势”是一个中国社会学概念

如果说天下是中国社会观的总体结构,那么可以说中庸是天下达致的理想状态,进则追问:中和位育状态如何达致呢?显然,这种追问背后的实质问题涉及天下、国、家、群、孝、仁、气、礼等,不过若要深入解释,则需要一定方法论的支撑,为此我们提出“势”这个概念以开拓中国社会学的方法论基础。

势的概念类似于一种暂时的真理论,但它不同于实用主义的真理观,而更接近涂尔干的社会学概念。实用主义是20世纪发源于美国的哲学思想运动,其代表人物有威廉·詹姆士、F·C·S·席勒、查尔斯·S·皮尔斯、约翰·杜威、米德等人,其中詹姆士最为显赫。詹姆士在其《实用主义》(1907)中指出了哲学上的两难问题,即理性主义与实证经验主义之间的差异。[2]9-10

上述差异反映了西方哲学的困境。一方面,理性主义的气质是决定论的,不具真实性,它不能解释具体的世界。詹姆士就此不断引用斯威夫特的作品来说明宗教哲学的空虚,喻其为乐观主义的肤浅。在詹姆士看来,理性主义时代就像斯宾塞在《社会学研究》中所说的法官戴假发的浅薄时代。[2]14-20另一方面,作为实证经验主义的唯物主义取消了精神秩序和希望,不能真正保障人类理想利益的实现。[2]57这两方面使得詹姆士走上一条综合、协调的道路,他说:“把物质说成是产生世界的原因,不会使构成世界的各种项目减损一分,把上帝说成是原因,也不会使那些项目增加一分。” [2]53他因此提出,实用主义是一种把所有理论变活的方法,是一种在认知上不求起源和原则,而看最后之事物、收获、效果和事实。[2]30-31对此,我们不难理解涂尔干为什么会批评实用主义是一种强者的理想了。[2]111

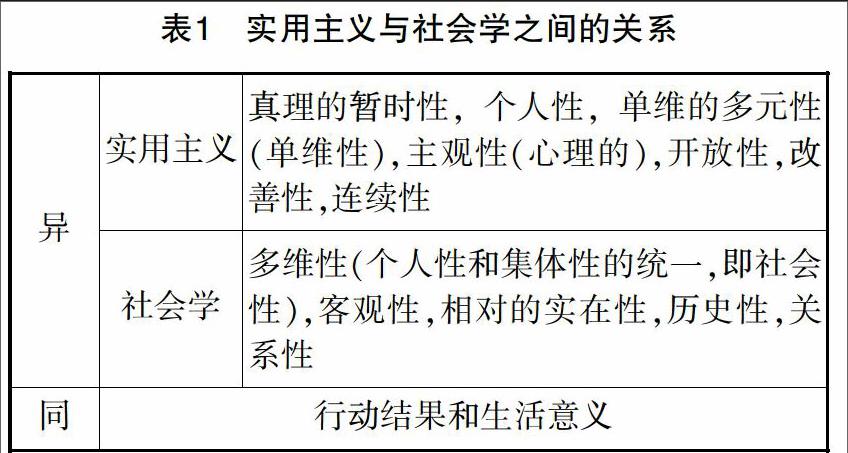

涂尔干在《实用主义与社会学》中,对比了实用主义与社会学的特点:(1)实用主义的特点:真理的暂时性,个人性,单维的多元性(单维性),主观性(心理的),开放性,改善性,连续性;(2)社会学的特点:多维性(个人性和集体性的统一,即社会性),客观性,相对的实在性,历史性,关系性。从这种比较中,我们发现了实用主义和社会学的不同点和相同点(参见表1):其共通点在于,社会学和实用主义都重视行动结果和生活意义[3]1;关键的不同在于社会学比实用主义更为“彻底”,即是说社会学更为注重事物之间的联系、层次和社会性根源。[3]114

当安乐哲和郝大维在《先贤的民主》(2010)中提出中国思维和美国思想具有某种贯通性时[4],我们不妨可以认为这是在讲中国思想里可以寻着类似实用主义的思想。如果又看到涂尔干、米尔斯[5]等人对实用主义和社会学之间关系的讨论,那么,我们就可进一步判定中国早就有了社会学,而且是中国式的实用主义社会学。

势这一概念确证了中国不仅有社会学,而且比西方社会学思想要早得多,且十分不一样。为什么这么说呢?萧公权提示我们,“势”这个概念类似于孟德斯鸠《论法的精神》中的“法”概念[6]613,如果我们又注意到涂尔干曾有过孟德斯鸠是社会学先驱的说法,那么,“势”也许是理解中国社会的重要切入点。可能会有人认为我们有些想当然,不过法国汉学家余莲(Fran?ois Jullien)有关势的研究则有力支撑了“势是中国原创性思维和行动法则”这一说法。余莲告诉我们,以黑格尔为代表的中国观充满了太多的先入为主色彩,事实上,中国思维不仅具备极高的一致性,而且是超越西方思维固有限制、重塑思维生命力的重要途径。他认为,中国思维的特点是:“从现行的进程之内在逻辑的观点出发,从现实本身出发寻找现实的诠释。”[7]《引言》,柒“势”概念大致有三种意涵:其一,以势为焦点的中国人行动概念,根本不同于西方人的行动概念。西方的行动概念是基于“目的-手段”逻辑的单向因果论,以势为代表的中国人行动概念是双向“趋势论”。其二,势的思想是关于现实化的理解操作,因此是过程性的理解。这种思想在西方现代思想中越来越凸显,但中国的过程性思想明显要早得多,而西方主要以结构分析为主。其三,势之根本在于实现理想与操作的结合,在一定程度上与实用主义具有相通性。(1)

二、 势的含义(2):关于过程的现实化理解

在《说文》中,势为“埶”,和“土”相关。《康熙字典》记有两种意思:(1)地勢坤。(2)宮刑,男子割勢。这两则意思分别从正面和负面表述势的意思,但这两方面皆从“土”,一则因地不同,而势不一,一则根从土生,宫刑者,去根去势不生也。直译过来,势之含义就是“因势而生”。势从土,土,方位也,方位不同,差异有别也,故“因势而生”亦是“因条件而生”。这就是说,势最简单的含义有两层:一是条件性(“位置”、“情势”、“权力”),二是生存性(“活力”)。条件是前提,生存是目的。识别正当的条件,制定正当的目的,就成了势思想的两个关键。余莲将之概括为“中国的效力观”,颇为准确,因为正当的条件和目的自然要求综合考虑时间与空间、动与静、正与反等因素,同时,要形成效力,也需要把这些要素加以组合,即余莲所谓“不同场域共有的一致性”(“局势”)[7]《导论》,叁。然而,这里的目的却只有在过程观下才有意义,无论是效力或是局势也只有依凭一种控制性过程思维,才会具有现实性,体现的是“自然而然”和“不可抗拒”的结合。简言之,人的主观能动需要参与,但是必须拿捏恰当,过了或少了,秩序就会失当。

势在本质上强调现实处于理想与实践之间。这里衍生到经验层面看势在中国传统政治问题(土地问题)上的表现。中国社会问题主要集中于土地问题,其治理的关键在于维系土地与人口、人民与政府、皇权与绅权、中央与地方、集权与分权之间的平衡。(3)正如王国斌所言,“那些不附著于土地的人也是潜在的危险,不论他们是行商坐贾还是贩夫走卒……中国国家一方面允许,甚至鼓励人民迁往人口稀少的地方,一方面又强迫人民和平地留属原地,因而处于一种两难之境。”[8]101中国传统政治和欧洲政治的差别在于,“在中国,国家权威的问题与对国家生存的威胁密切相关,实际政治亦与政治理想密不可分。在欧洲,实际政治与政治理想都常被学者们一分为二地加以分析。”[8]103-104孔飞力则在《中国现代国家的起源》中同样指出了政治操作意义上的三个平衡问题:“政治参与的扩大如何同国家权力及其合法性加强的目标协调起来?政治竞争如何同公共利益的概念协调起来?国家的财政需求如何同地方社会的需要协调起来?”[9]2这就是说,中国政治传统讲求政治理想和政治操作的合一,势这个概念因此最能体现中国人对事物过程的态度和参与,它强调作势、乘势、顺势。

如果比较西方的行动概念,可能更有助于澄清势的含义。自康德提出“从知识里面去发现普遍性的知识结构”[10]的革命性思路以来,在社会科学的发展过程中,观察的起点须要以理论、概念或图式作为先行的观点已经成为共识,正如塔尔科特·帕森斯指出:“事实……是在经验上可以验证的关于现象的陈述”[11]46,“如果以理论为根据的预期与所发现的事实相吻合,那么在扣除‘观察误差等等之后,理论就得到了‘验证。但验证过程的意义绝非仅限于此。如果预期与所发现的事实不相吻合(这种情况并不鲜见),那么我们可能会发现那些事实与理论上的预期不符,或者可能会发现一些在该理论体系中没有地位的其他事实。不论是哪种结果,都必须对理论体系本身认真地重新加以考虑。于是就有一个交互的过程:先是通过一种理论体系为根据的预期来指导对于事实的考察,然后这一考察的结果又对该理论产生反作用。”[11]10这套认识论讲法有两个特点:其一是重因果论的,其二是理论体系(结构)的不断改进。正是这两点成为中西思维差别的根本所在。这两个特点是结合在一起,为说明因果关系,就得在分析上体系化,体系由简单而繁复。结构并非静止,从外观上看西方思维似乎主静,其实这只是表面上的错觉,因为体系会不断改进,继而推动体系前进。洛夫乔伊的观念单位可以不断改进,帕森斯的单位行动更是可以不断系统化为社会系统和人类境况。当然,确实存在相对的静止,然而从根本上讲,西方思维是动态化的。反观中国思维却是主静的,它在一开始就力图做好格局,以便操控,所以余莲认为,“中国人甚少依据因果论来建构他们的思考”[7]192,而我国学者邓晓芒也提出,西方重的是科学精神,而中国重的是技术。[10]这样一来,西方的学问为人留下了充分的余地,人被视为目的,而在中国传统思想中,人更多是被视为工具,只有君子、圣王被视为正当的人。因此西方的行动概念可归结为这么几个特点:其一,重因果逻辑;其二,重体系化发展;其三,重视人的作用;其四,重规范性以求相对的稳定。

比较言之,势作为中国人的行动概念(4),其特点有五: 首先,势是趋势论,而非因果论;其次,势是一种非目的论;第三,势重利,是一种工具技术论;第四,重结果;第五,重视过程的现实化和自然化。因此,势似乎比实用主义更注重柔性与刚性、精致与粗糙、高级与低级、抽象与具体、过去与将来的结合。这些特点会具体表现为自然势、历史势、政治势、文化势等多种类型,鉴于篇幅,暂不论,但须说明的是这些类型都具体表现为一种布置、布局或操作。

三、势的类型学

(一) 自然势

在社会科学方法论史上,客观性始终是一个颇为棘手的问题。这一问题是康德以来的主要问题,功能主义和现象学都试图加以回答。韦伯为此提出了理想类型方法,涂尔干则强调社会事实、集体表现等概念,帕森斯集大成,在康德的指引下,综合了实证主义和观念论两个传统中的意志论,提出了具有进化论色彩的行动理论,从单位行动到一般行动系统,再到人类境况系统。从根本上讲,这些理论都是目的论和因果论的。按余莲所说,这些是西方思想之根底,是由印欧语系组成并由一种对“真理”所怀的特殊期盼所引导,借助理智思辨内在的分割而赋予形式。[7]《导论》,捌

在《君王论》中,马基雅维里谈到过趋势问题,不过,他所指的趋势似乎接近于真理的含义,比如他告诫意大利人,要想解救意大利,就应向欧洲的其他国家学习,比如学习法国的议会创新制度——“三级会议”组织。这表明马基雅维里看到了一种政治社会变革趋势,个体化社会正在取代基督教社会。[12]90马基雅维里所讲的趋势和中国文化中的趋势是不一样的,是一种因果论趋势说,比如他在谈论命运时,非常强调,唯有随时间和事态改变性格,才不会让命运女神溜走,因为盛衰变化的原因在于,天性和习惯随时让人踌躇不决、不知所措。[12]118-119这种因果论趋势说虽属于“以过程为取向”[13]范畴,(5)但明显是现代行动理论性质的,与中国文化中的趋势论有很大差别,更偏向目的和手段。

中国文化中的趋势论是可能性和现实性、确定性和不确定性、一元和多元、静与动、常与变的高度统一,是客观的主观化、主观的理性化。势的含义是计数、盘算,是组合、布置,是决胜与千里之外,是不战而屈人之兵。胜势者即利势者,他因应情势、谋划局势,把潜在的变为实际的,把不利的转为有利的,是真正的“刨根问底”,是彻底地把握决定性因素的真实性。因此,我们不要被余莲关于中国人无目的论的言论迷惑了,她说:“中国人对势的必然性很敏感,所以也不会对只是可能达成的目的作任何思辨。他们对宇宙创造说不感兴趣,对目的论的假设也不关心。他们既不想述说人类的起源,也不梦想拥有一个结束。对他们来说,自初始直到永远,只有正在进行的互相作用,并且现实就是那些不停的运作过程。”[7]232其实不然,我们反倒是在余莲所强调的“极强敏感性”上强调,虽然中国人表面上不关心“目的论的假设”,但实际上极端地敏感最后的结果和目的,在达到这个结果的过程中,却不是基于逻辑抽象意义上的“目的-手段”假设,而是基于这种超强的敏感性,这种敏感性毋宁说就是一种手段。所以我们才能理解余莲的下面一段话:

现实不是以问题的姿态向我们展现,它一开始就如一个可信的进程。我们不需要像拆解奥秘般地解析现实,而是在它的运行之中看清它。我们也不需要将某一个‘意义/方向投射到现实上,以便满足一个‘我/主体的期待,因为现实的‘意义/方向不要求任何的信仰行为,它完全是由趋势产生的。[7]234

可见,中国人具有一种观势的能力。他知道势一旦有因,终会成其趋势。他也知道,扭转趋势其实不是真正扭转,只是种互相克制、互相制衡的另一因,待此因长成、蔚为壮观之后方能显出新趋势。为此,他敏感于道德的变革和出轨的迹象,一旦有新道德迹象,他便会促进新道德的形成,从而推势而行。

(二) 势相激理随以易

冯友兰先生在《新理学》中认为,每一社会有每一社会的理,每一社会的理如何是一个应然问题,然而,每一社会要成其社会,则需要保证此社会形成的势。因此,势是冯先生所谓“实际地有”[14]13,是属于实然的问题。在西方,社会思想从应然转向实然,虽然在雅典和罗马思想中存在过,但是整个中世纪,都笼罩在基督神学之下,只是到了文艺复兴时期,在藉着效法古人的精神下,欧洲思想通过尼科洛·马基雅维里的帮助,才从天上回到了地上。相比之下,中国的势所体现出来的实然精神不仅从未断过,并且通过对势的辩论,不断促使中国人去找到自己最合理的秩序和生存方式。

在中国文献中,势的思想主要分布在两类文献中,一类是兵法,另一类为政治,这两类是主要的,除此之外,也藏于书法、绘画等文献之中。兵法和政治皆关乎生死,所以兵书和政论无疑存有所谓真正的“道”。比如《中庸》中“天命谓之性,率性谓之道,修道谓之教”一句的含义可理解为一物含一性,由于道率物性,所以修道便是理智的增益(教)。因此,正确地认识道,将成为一切合理行动的根本。故余莲认为,中国文化观念的根本在于遵循大自然的恒常更新,承认自然之“道”的绝对效能。[7]212

由此知道,如何正确地理解自然之“道”,关系到如何理解势。余莲认为,“气理的关系最能说明势的含义”[7]206。这个判断应该说很准确。在沟口雄三看来,理气是和天相关,他认为理的概念具有统摄自然、政治和道德。在沟口雄三那里,没有势的地位。与此相反,余莲认为势才是中国文化的根本。因此,怎么看待势与理的关系,就成了最关键的问题。就此问题而言,历代学者多有不同看法,要么以理为上,要么以势为主,但尤以王夫之的势相激论为最突出。

王夫之认为,“两端争胜,而徒为无益之论者,辨封建者是也。郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉?”[15]1这里“势之所趋”中势的含义,是指力量、潜能。这种潜能和力量的源泉来自“欲”,故所谓“人非不欲自贵,而必有奉以为尊,人之公也。”[15]1因为人欲的自然力量,必带来社会的变化和秩序化。王夫之所以认为,在理论上是“势相激而理随以易”,此易非过分指由个人而变革,而主要是指历史众人共同推动而演化;在实践(制度)上是,郡县代封建是随时势走(见图1),故有所谓“选举之不慎而守令残民,世德之不终而诸侯乱纪,两俱有害,而民于守令之贪残,有所藉于黜陟以苏其困。”[15]2

四、中国人的行动理论:顺势而为

帕森斯行动理论的思想来源之一是观念论。观念论主张的“理”和“理由”规定了具体事物的表现,体现了“人为自然立法”的精神。然而,中国思想却是相反,重视的是实际的趋势,只有实际的趋势才能使立的法行得通或者行不通,这显现出了与观念论哲学不一样的逻辑。余莲认为,超验的道理建立在单向的关系上(如从绝对理念到生成,从认知到经验,从天上到人间),趋势观则相反,是以两极为基础而建构的相互作用体系(比如,天由于地,但没有地而天也无法存在)。对于中国思想而言,世界不只是依靠人的立法而存在,它也依靠着现实状况之作用而推移演化生成。[7]231

确实,势就是这样的观念。势像一种变化而不断转换的力,可弱可强,可短可长。犹如植物的自然成长,有旺盛之时,亦有枯槁之期;亦如水流的形成,可细可泛,可激可静,可分可合。因为势表现为事物的每一现况,不容作静态的框定,抽象是无用的,所以须乘势,置身于势,随势而行。正如余莲所说:“若不随着世界中那支配发展的客观趋向,而想要在物质的或社会的世界里行动的话,那是荒谬之举,他也将会失败。他若想要干涉现实的流程,而不愿顺着每一个情况所发展的趋势之逻辑,他也将会失败,他的行动也是荒谬之举。”[7]195-196

那如何顺势呢?如何识别势呢?顺势是否还意味着极端自利、明哲保身、置身事外、逾越规则呢?余莲对势有很多精辟的见解,凡是在对中西思想加以对比时,她就能很好地解释势,然而,她一旦撇开任何一边来讲势时,就会走向一种神秘主义,甚至矛盾的解读。比如她说:“他绝不自以为能用任何秩序来重建世界,也不以为他能勉强现实的趋势而刻画他个人的计划,他只应和在他里面的实况对他的邀请。他既不是出于个人利益才刻意这么做的,也不是在某个时刻里才那么做的,而是在任何的情况里都持续完全地应和现实的邀请……”[7]234这一方面诉说势给人积极、有目的性的一面,同时又给以一种消极不干涉的一面。我们在这里更强调顺势的积极性。一是主张“权自然之势”,顺势并非无为。正如《淮南子·修务训》:“私志不得入公道,嗜欲不得在正术,循理而举事……事成而身弗伐,功立而名弗有,非谓其感而不应,攻而不动者。”二是主张观事迹,辨事理,从事理以顺势。这其实是主张由事迹辨势,承百代之流,会当今之变。[14]150三是主张有所不同于冯友兰和余莲两位先生,他们视顺势为顺自然,我们认为是顺自然之理,所以,顺势顺的是必然,而非顺自然。因此,我们日常所说的顺势而行,并非只是刺激反应这类行为,而是有意志的主观行动,而不会不止于礼仪,而是止于至善,能够在达到至善之前去辨别道德标准的变化,能够倘然应对名、分、位的变化。这就能够在事情开始(变化)时把握住情势,虽然在每一个情况里、每一个时刻里,情势都有所不同和变化,但能够依凭那种极强的敏感性把握每一个状况中支配现实的趋势[7]232。四是主张顺势思维的辩证性,是将每一个现实都看作是随着对立的两极之互相作用的结果,时势弄人也造人,时机从来都存在潜移默化中,在静默中,交替与逆转并存。恰如余莲所讲,“人若不随着世界中那支配发展的客观趋向,而想要在物质的或社会的世界里行动的话,那是荒谬之举,他也将会失败。他若想要干涉现实的流程,而不愿顺着每一个情况所发展的趋势之逻辑,他也将会失败,他的行动也是荒谬之举。”[7]195-196

如此,中国人可以变换专制封建(封建制)为专制天下(郡县制),从井田制转向授田制,可以从文化帝国转向民族国家,可以从天下观改为万国观,再改回天下观,可以官学并举,可以废科举而兴学校,可以从计划经济转向市场经济,可以国家行政的精英制与职业制相结合, 可以财政税收的营业税制改为增值税制。(本文曾在厦门大学台湾研究院2016年4月23日举办的“传统文化与两岸社会建设研讨会”上宣读,得到李炜老师的批评和指正,同时,在成文过程中也得到了景天魁、高和荣教授的帮助,在此一并致谢。文责自负)

注释:

(1)近来美国学者郝大维和安乐哲所谓“先贤的民主”似乎就是肯定中国传统文化和美国实用主义传统之间的相通性,他们相信,这种相通性是应对西方现代性危机的重要资源。在中国现代化的过程中,俄日美是影响中国最大的三个国家,其中美国离中国最远,但其对中国的影响和作用相比另两个国家而言,它似乎更为重要一些。过去从美国留学的好多人着实是希望国家繁荣富强,并采取一种务实的工作方式去推进思想、教育、科技乃至政治等。在哲学社会科学学界,此种影响更是明显,胡适之、冯友兰、潘光旦、吴文藻、瞿同祖、李安宅等无不有一种务实的倾向。

(2)这里不是就中国古典文献分门别类来界定势的含义,而是概括性地介绍势这一术语所带有的过程性、现实性、生存性等含义。但是,也有必要在此说明,在中国儒家经典中,势的分布并不均匀,随时代变迁而愈多,并最终化为不可动摇的思维原则和行为方法。《诗经》、《论语》皆不言势,《周易》仅一处言势,谓之“地势坤”,意味循生生不息之理,《尚书》言势两处,则均为“权力”、“权威”之意,而在《孟子》中五处谈势,虽有前述权势之意,但更多指涉“理势”,故所谓,“人性之善也,犹水之就下也……人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”(《孟子·告子上》)而在《荀子》中势则明显多于其他诸典数倍,总的来看指涉“势位”之意,多从人欲、民心讲。而在儒家经典之外,讲势的不少,比如在道家经典《庄子》中,表面上是从时势和权势讲,然而在根底里是讲那个“活”及其那个“活法”。由此观之,儒道其实都是合一到中国古代社会生民的生活观里,唯生生不息为主旨。这种观念又因为社会变迁之故,往往体现在法家、兵家、杂家的思想里。

(3)此类问题可参阅孔飞力的《中国现代国家的起源》,王国斌的《转变的中国:历史变迁与欧洲经验的局限》,吴晗、费孝通等著的《皇权与绅权》,张仲礼的《中国绅士》等。

(4)这颇为切合当下流行的历史社会学、实践社会学、过程-事件分析法。实践社会学、过程-事件分析法对当前中国社会学研究发挥了重要影响,不过,其中所含的实践、过程等术语多少还是受外来词的影响。因此,运用本土的概念来表达当代中国社会学的研究成果,或者说,追踪当代中国社会学的中国源流,就很有必要了。这里所说的必要性不是说实践、过程这些术语不重要,也不是说不可以把这些外来概念引入进来,而是说,当我们引入新的概念和术语,首先要“温故”,然而才能“知新”,因此,“势”这个术语有起承转合、融化新知之效。

(5)Fumiya Onaka列举了各种以过程为取向的理论含义,并总结了它们的共通性,是指行动的链条,或者指时间和身体等要素。

参考文献:

[1]胡志宏.西方中国古代史研究导论[M].郑州:大象出版社,2002.

[2]詹姆士.实用主义[M].北京:商务印书馆,1997.

[3]涂尔干.实用主义与社会学[M].上海:上海人民出版社, 2000.

[4]安乐哲,郝大维.先贤的民主:杜威,孔子与中国民主之希望[M].南京:江苏人民出版社, 2010.

[5]Mills, C. Wright. 1969. Sociology and Pragmatism[M]. Edited with an introduction by Irving Louis Horowitz,New York: Oxford University Press.

[6]萧公权.中国政治思想史(下册)[M].北京:商务印书馆, 2011.

[7]余莲.势:中国的效力观[M].北京:北京大学出版社,2009.

[8]王国斌.转变的中国:历史变迁与欧洲经验的局限[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[9]孔飞力.中国现代国家的起源[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[10]邓晓芒讲康德[J/OL].http://www.douban.com/note/448637998/,2014-11-10.

[11]帕森斯.社会行动的结构[M].南京:译林出版社,2003.

[12]马基雅维里.君主论[M].北京:商务印书馆,1997.

[13]Onaka, Fumiya. 2013. Aspects of Process Theories and Process-Oriented Methodologies in Historical and Comparative Sociology: An Introduction[J]. Historical Social Research,38(2):161-171.

[14]冯友兰.新理学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2007.

[15]王夫之.读通鉴论(卷一)[M].北京:中华书局,2015.

(责任编辑 焦德武)

——一个谱系学的考察与回应*①