高句丽时期女子的“服”与“饰”从美术图像及正史著述两方面所见

李宪英 李文蕾

本文试图从历年来已进行考古发掘的高句丽墓室壁画图像资料和中国古代(主要指三国至唐)正史著述文献两方面入手,在美术与历史双学科的辅助下,初步探究高句丽时期女子服饰的独特特点及其与周边汉民族的溯源关系。并从服饰功能、人物身份、发展继承等几方面诸条进行分析,大致呈现出高句丽服饰的全民族面貌。

前言

“高句丽”一词,最早见于《汉书·地理志》玄菟郡条:“县三;高句骊,上殷台,西盖马。”可见,高句丽的得名源于区域地名的小范围概念,进而逐步扩展至国名或政权的大范围概念。关于“高句丽”名称的具体由来,至今学界尚存在争议,大体上可以归纳出多至十种以上的说法与解释。不论如何,从被视为蛮夷的句丽部落,到汉武帝统治下的“汉四郡”,再到三国时期独立民族意识、政权形式的确立,高句丽不论是在韩国历史领域,还是在文化、艺术发展方面,毋庸置疑都存在着里程碑式的意义。

通常意义下,我们所说的“高句丽”为始于公元前37年终于668年的政权或国家,其历史遗存今主要可见于朝鲜平壤与中国集安地区等地。颇具地域风格与民族特色的墓葬形式是高句丽社会经济发展、意识形态进步的产物,也是高句丽历史遗存中最具典型性的代表。墓室中丰富的壁画图像与出土文物,可以说是韩国历史上艺术发展的第

次高峰,在美术史研究上拥有至关重要的地位。而在这切图像与实物资料中,服饰占据了非常重要的一部分。

此处服饰为“服”与“饰”的统称,即从项冠、发髻到鞋履实用与美化的所有方面。不论是在中国还是在韩国,不论是在古代还是在现代,服饰在人们的日常生活中,早已脱胎出单纯的功用性,成为民族文化、艺术重要的组成部分。在一个特定时期的服饰中,可以见出人民的价值形态、宗教信仰、等级意识及审美观念,是了解历史、进行研究的辅助资料,也是窥探民族文化全貌的窗口。所以本文从服饰艺术中的女子服饰出发,试图梳理出其自身独特的民族特点及与周边民族、国家内自在的继承关系。从中也能更好的理解韩国的历史与韩国人的日常生活、思想性格,为更深层次美术的研究奠定基础。另方面,高句丽文化、艺术根植于本地文化沃土,可以说是该区域内各族文化的象征,也是各族人民思想意识和精神风貌的体现。从服饰的角度审视高句丽民族与周邻地区各民族的关系,也有利于以典型为依托,在更全面的范围下了解地区美术的发展。

关于高句丽女子服饰艺术方面的研究,中韩学者由于理解方面的差异,存在分歧的现象,所以不能概而论。因每个人侧重点的不同,著述分布到广泛的各个方面。总体说来,中国学者较多的是以文字资料入手分析,而韩国学者由于地域条件更为优厚则多是从更为直观的考古报告、出土实物方面进行分析,各有利弊。本文则是综合了考古与美术方面的图像资料与历史学方面的正史文献,对高句丽时期的女子的“服”与“饰”艺术进行初步的阐述。

功能范围内的“服”与“饰”

(1)、首服

首服,据自字面意思指附着于头部的服饰不难理解,即是加著于头部的冠帽巾帻与各类饰物的总称。高句丽可以说是个颇为重“首”的民族,据正史资料记载的高句丽首服有帻、折风、骨苏、皮冠、弁、各色罗冠,及壁画绘制中可见的各式冕、帽、冠、帻足上至二十种。

作为服饰文化的一部分,首先首服必须满足定的使用价值,如能遮风驱寒的暖帽风帽,其次它也自然而然的存在着独立于本身装饰功能之外的非功用性。不同的首服象征着不同的社会地位、阶级等级,也显示出所佩戴者的身份属性,甚至可以昭示出周围所处的特定环境。如德兴里壁画墓前室西壁《十三郡太守来拜图》中出现的进贤冠则专属于古代儒±、文吏、公侯、宗室成员,为其最常佩戴的一种礼冠形式;判定安岳三号墓墓主人身份时起参考作用的罗冠。再如常与头戴武士形象伴随出现的兜鍪,双楹塚墓室东壁着马具装的武士,德兴里壁画墓前室东壁出行图中武士均佩戴此冠。这些图像中的首服仿佛坚不可摧,上插缨穗或动物兽角,为简化的形象更添英勇顽强之感。

可见,首服在社会生活中更多的充当了政治性的功能,中国历代也是通过服装材质、色彩的不同,来区分身属的官位职分。参军、太守、刺史,首服的形状与嵌饰使彼此相互区别。同中国古代封建社会一样,高句丽时代的人们也深受孔孟儒家思想的影响,女子必须恪守所谓的三纲五常,遵守为妇的本分。身份地位远不能及男子,更不能抛头露面,那么,必然的上述足够彰显地位,拥有政治倾向的首服在女子的世界中则极少出现。不论是中国还是韩国的历史文献中均无留下笔墨,在实际壁画墓的发掘中也并未察觉到突破之处。

但在折风等具有高句丽民族特征的男子首服之外,也是存在着女子独有的首服装饰。据《旧店书·东夷·高丽传》中称:“国人衣褐戴弁,妇人首加巾帼。”关于弁,在唐以前的高丽史中已有著述,而巾帼此前未见历史记载。《三国志》中引《为氏春秋》:“亮既屡遣使交书,又致巾帼妇人之饰,故战阵之间恒以为激怒对方之具。”再“将士有怯战者,世忠遗以巾帼,设乐大宴,俾妇人妆以耻之…”可见,巾帼(见图1)为汉魏以来妇人之饰,其具体为何种,历来有不同解释。一为覆发的头巾;二为用假发(如丝、毛等物)制成的貌似发髫的饰物。使用时直接套在头上,无需梳挽。综合来说,不同于中国秦汉时期在举行祭祀大典时戴的用丝织品或发丝等制成的头巾式头饰,高句丽女子所佩戴的巾帼应指一种头巾式首服。在高句丽时期的多座壁画墓中均出现绘有头戴巾帼的女子形象。如角觚墓主室后壁墓主人左侧女子,长川一号壁画墓前室南壁站立中的女子头上都佩戴有白色的巾帼。有的巾帼包裹住整个头顶部,有如发帽。女子的巾帼有独特的围裹方法,可能与中国文献中记载文字有相近之处。佩戴的场合或为宴饮,或为某种出行仪式,或为歌舞表演之用,或为固定头发以防松散。与男子首服最大的不同则在于,在出现巾帼的墓室壁画中,并未看到明显的尊卑之别,上至墓主夫人,下至侍女俱有佩戴,可见巾帼只是女子为表示盛装的种普通饰物。还有种与之类似,称为抹额(见图2),为高句条扎于女子额头的布帛状物。

(2)、发式

同中国唐代女子多变的发式一样,高句丽的女子也有种类不同的发髻,不论如何,注重装扮的时代风气定程度上是社会经济发展、国家政局稳定的体现。

关于发式,男子女子在正史中均无记载,但在墓室壁画的图像中却明显的有各种发式差异的体现。

与男子挽发成髫或披散于肩的单一形式不同,女子追求发式的形态多变,有时甚至达到奇异夸张的效果。有的发式为男女通用,如球形顶髫,在德兴里壁画墓、安岳三号墓中出现的侍女、守门人及表演者多少都有出现,多数情况下仅仅为束发之用,有时特用高耸的发髻作宗教形式的象征,有顶礼膜拜之意。非球形发髻则是追求装饰效果,出奇出新,多为表演者之用,以讨取墓主人及墓主夫人的注意与喜爱。角抵墓主室的抵手,左边一人发髻呈条状,径直翘立在额前;右边人发髻高耸头顶,仿佛直插云天,既加强了静止画面的动势感,也增添了整体的趣味性与装饰性。顶髻在壁画中时而成环形,时而成条带状,形态各异,变化多端。

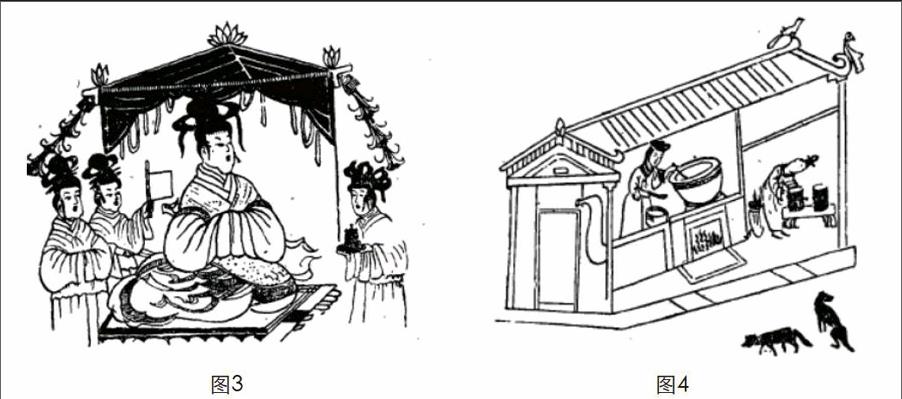

发式不同于本文第一部分论述的首服,单一而富有尊卑的局限,侍女、舞者等处于社会低层的阶级,墓主人、仙女等拥有较高身份地位的阶级,甚至可梳理同样的发式。在安岳三号墓中墓主夫所梳呈现四环的撷子髻(见图3),惊奇的在庖厨(见图4)的队伍中重复出现,在表现神话题材的牛郎织女图中,织女的形象也曾使用。这种情况的出现反映出社会风气的开明与等级观念定程度的淡化。

《周书·高丽传》中记载:“其冠曰骨苏,多以紫罗为之,杂以金银为饰。其有官品者,又插二鸟羽于其上,以显异之。”这是冠帽装饰的证明,如典型的折风喜用羽毛装饰在上,在女子的发式中也有相同的体现。在不同形式的发髫之余,点缀以花枝、羽毛,在彰显身份之外,更注重其装饰效果。学者称此种发髻装饰为步摇,随人物动作轻轻摆动,因此得名。在中国魏晋南北朝时的女子装扮中,已有类似形式出现,在高句丽所见墓室壁画的女子形象中,尤以“羽状步摇”、“羽毛式步摇”和“花枝状步摇”为最。安岳三号墓西侧室墓主夫人面颊两侧及脑后各绘有一红色饰物,呈单枝状,每枝枝杈尽头还饰有红色珠子状饰片,为装饰发髻所用,便可归为扶摇。

(3)服装

高句丽的民族服装,主要可分为襦、袍、祷、裙四部分组成。而女子服饰重在襦与裙。高句丽的服装今无历史考古方面的实物资料,但通过文献论述与壁画图像大致可探其原貌。高句丽女子最基本的服饰形式为:短上衣、裤子加长裙,依据特定的服饰面料、纹样来辨别人物身份。

襦,一般指长不过膝的短衣。有单、夹之分,夹棉絮者称“复襦”。襦用大襟,襟右掩为右衽,左掩为左衽。襦有长短之别,短者称腰襦,是一种齐腰的短袄。长者称长襦,按照襦身长短,又可分两种:一种是相对腰襦而言,长及髋部的上衣。另一种是长可至足的长袍。《周书·高丽传》记:“妇人服裙襦,裾袖皆为襦。”其中,根据襦的长度可分为长、短襦,短襦祷式男女都可穿着,短襦裙式和长襦裙式皆为女性装扮。短襦多出现于男性侍者,如长川号墓。长糯多与裙搭配穿戴,为女子所专用,长糯的形制基本与短糯相同,一般为交领、左枉、宽袖,枉部、袖口、下摆等处均加撰。有的长孺表面无过多装饰,为索面或纯白色瘦筒,如长川一号前室北壁侍女所着浅黄色长糯(如图5),多为普通劳动妇女;有的有点缀花纹装饰,锦缎华丽的肥筒,多为贵族夫人。

裙,则为女子专有的服装形制,在文献与壁画中可以发现到大量女子穿裙的形象。而裙又可分为百叠裙(如在长川一号墓前室南壁)与间裙(如水山里壁画墓)。此外,高句丽女子裙服尤爱加撰,对于高句丽服装的最早加载见于《周书·高丽传》:“据袖皆为撰”。又有《隋书·东夷》:“妇人裙糯加撰”。单从文献中可知,高句丽女子的裙和糯均加撰,加撰部位则在裙据以及袖部。而从壁画所反映的信息来看,高句丽服装中糯、裙均普遍存在有加撰的现象。其中糯多在枉部、袖口以及据部加撰,裙则在下摆处加撰。挎加撰现象较少见,只在部分窄筒挎挎口处有加撰。并且,加撰服装使用者的性别也不只局限于女子。另外,值得注意的是,在高句丽女子庖厨形象中出现了类似今天围裙样式与内容的裙式服装,说明此时的服装已经在遮羞蔽体之余拥有指向性的作用,针对不同人群有不同形式的服装。还有出现,类似今天连衣裙形式的裙装,颇有超前性。这在中国古代女子的服饰中较为少见,也正是属于高句丽民族服饰的独特之处。

(4)鞋履

鞋履,又称足衣,即穿在脚上的装束。据文献记载、壁画描绘及出土实物可见,足衣主要包括矮帮便鞋、中帮短靴、长筒皮靴、钉鞋和圆头履、笏头履等。男女子鞋履方面,并无太大的区别,女子鞋履只是鞋尖更为突出,制作更为精细。男女足衣形制仅为稍加变动,在高句丽各地的墓室壁画中均可看出。

身份范围内的“服”与“饰”

(1)丧服

“男女已嫁娶,便稍作送终之衣。厚葬,金银钱币,尽于送死,积石为封,列种松柏。”《三国志·魏书·东夷-高丽传》中所记载的这段文字虽然简短,却足以见出高句丽人对于死后的身后世界的重视,崇尚厚葬。不论男子还是女子,在成家只是,便着手准备好送终时的衣物,随着那个品更是达到比身前拥有还要丰富的地步。高句丽人渴望把身前的美好世界带到阴间,便以各种器物、图像的形式寻求寄托。

高句丽的丧服模式与中原的五服制度有定的相似性,但较之后者较为简单,在图像方面则集中体现在居丧服装与出行人物的表情方面。关于此方面的资料,不论是历史文献还是美术图像,相对于本文第一部分功用范围内的服饰,拥有特定身份、特定作用的服饰资料现存较少,有待补充。但在许多墓室壁画的墓葬的出行队伍中,女侍者均通体素衣,伴随墓主人出行的队伍,在另一方面实际也是为其出丧、送葬的队伍,伴随他从美好的现实走向身后渴望的寄了世界。而墓主夫人的服饰原则上也不再一味追求艳丽与华贵,在彰显身份、地位的同时,尽量从简去繁,有一种追求宁静的身后世界的意味,免除尘世间切的纷扰,这点在安岳三号墓中多少有所体现。女子虽有从头至脚复杂多样的服饰,但在墓室壁画的表现中却有所收敛,仅给观者与肃穆、沉静的气氛。

(2)乐服

在些古文献在实对高句丽音乐、舞蹈的描述中,亦可略见高句丽之乐服装。《通典·乐六一四方乐》中云:“高丽乐,工人紫罗帽,饰以毛羽,黄大袖,紫罗带,大口裤,赤色靴,五色绦绳。舞者四人,椎髻于后,以绛抹额,饰以金铛,二人黄裙襦,赤黄裤,极长其袖,乌皮靴。”旧唐书中也有大致相同的记载。从中,可以发现前文已经提到的高句丽女子独有的抹额、襦裙等服饰样式。

在同时期的墓室壁画中也极为崇尚乐舞题材,以把凡间的世俗享乐带到地下世界,这些都是了解高句丽民族乐舞服饰的第手资料。画面中用简单的线条,变现出随乐起舞的女子形象,舞女身着长袖衣衫,身姿妖娆。长川号墓、通沟十二号墓等墓葬中都存在类似的乐舞场面,时而独舞,时而群舞,衣衫飘摇,充分展示出了民族长袖舞的魅力。这种舞蹈既与中原有类似之处,又存在地方的独创特点。

地区范围内的“服”与“饰”

(1)以我为主——服饰的民族性与地域性

高句丽作为支独立的民族,服饰文化自然具有较强的民族性、地域性特征,所以才成其为民族服装。虽然女子服饰作为其中的部分也存在多样性,但由于社会关系的局限,少有记录,故下文在以女子服饰为主的前提下,也讨论了高句丽全民族服饰的特点,以便呈现更为完整的文化、艺术面貌。

壁画中高句丽的首服形象最为代表的应是折风和骨苏。从文献上看,正史的相关记载之中均出现在了折风和骨苏的模糊形象如“如愤而无余”、“如冠愤而无后”、“似啧而无后”在图像中则更为直观。如在双楹塚墓道西壁的骑马图、侍立图中,多数高句丽墓室壁画中武士、侍者均有此种首服的佩戴,较为常见。而当时中国的学者在述史实却仅能以似为何物来区分、辨别进而描述折风和骨苏的特点,可见他们为朝鲜民族的独创形式,壁画中频繁出现的现象更验证了这一点。女性首服中民族性与地域性较强的便为前文提到的巾帼与抹额,因其对中原文化有定的吸收借鉴,并非独创,故在此篇不再多作记述。

另一方面,尽管有些服饰并非高句丽民族的独创,但在其具体的穿戴、组合方式上,又具有可以与其他民族相区别的方式特点。高句丽民族服装及基本组合通过对高句丽壁画人物服饰形象的观察,可将高句丽服装的基本组合分为短糯挎、短孺裙、长孺裙三种,皆属挎褶系服装。不论男女,短糯挎都为高句丽服装组合中最为常见的种。它不仅出现在日常生活、舞蹈以及狩猎场景中,还为上至贵族、帝王高阶层人群,下至侍者、舞者等低阶层人群所适用。其次,高句丽女子最常使用的服装为襦裙。壁画中的短糯裙一般由无点状花纹的短糯与百褶裙或间裙组成,并且糯下摆并不扎入裙内。长懦裙中长糯穿在短衣和裙之外,所以仍可见有襦下显露出裙的下摆部分。无论是短糯裙还是长糯裙,裙内仍需要着挎,如在舞踊墓主室东壁的壁画中,侍女的形象中便出现在裙内着大口挎的现象。这是高句丽女子服饰的显著特点,也是以高句丽为主的北方少数民族所使用的挎褶制服装最基本的特点。

(2)为我所用——服饰继承性与发展性

高句丽遗存中所见服饰资料,总体上可分为高句丽民族传统服饰、含汉服影响的服饰、含鲜卑等民族胡服影响的服饰和混合服饰。

而这四种情况中又以含中原汉服影响的服饰为最。早在《三国志》中就已经显露出高句丽人对汉人服装的钟情,曾专门设立机构为贵族官宦作服。如在集安地区只有舞踊墓、五盔坟四号墓、五盔坟五号墓、四神墓四座墓葬壁画中出现着汉服形象,且穿着汉服的人物身份往往较高,都不是凡夫俗子,而是跣足坐榻、乘龙驾凤,立于莲台之上的仙人。足以见得汉服在当时的地位。先秦的冠制对高句丽民族首服的形成重要影响。在服装中,有颇具汉代色彩的深衣式袍服,进而发展成不同于前的挎褶系服装。在形制、样式、花纹中都有汉式的体现。

总体说来,在中国集安地区的壁画墓所见服饰多属于高句丽民族传统服饰,其他因素仅为偶见。而平壤地区壁画墓所见服饰则更多的吸收他族因素。这种现象的成因,既与政权的稳固程度、社会的发展有定关系,与不同地理位置的自然条件也有密不可分的关系。

结语

由上可见,高丽服饰在承袭中原文化影响的同时也形成了鲜明的民族性、风俗性和地域性。有继承也有创新,继承并未全盘的截取,而是附着以新鲜的生命力,更适应本地的自然环境与人民要求。服饰艺术,向来都是研究一个民族历史成就的重要部分,而女子的服饰,在男性价值观主导的视野之外,相比较其他领域,其实占据着更为重要的地位。在对女子服饰的研究中,不仅可以了解当代人民的审美趣味、思想情感,更能见出其在时代中所处的社会地位,是了解付女史的窗口。在高句丽墓室壁画中考察女子的服饰的发展变化、成因特点,有相较于文献资料更为直观的优越性,借助图像说话,一定程度上防止了因对语言文字理解的偏差而造成不必要错误的可能。

高句丽民族以其融会贯通的服饰艺术,大大丰富了东方服饰的艺术语言,在汉文化的强大影响下,另辟蹊径,创造出了属于自己民族特色的另一光辉天地。