基于组织层面变量企业文化的测量方法

王炳成,王森,张士强,王俐

(山东科技大学经济管理学院,山东青岛266590)

基于组织层面变量企业文化的测量方法

王炳成,王森,张士强,王俐

(山东科技大学经济管理学院,山东青岛266590)

文章以组织层面的变量——企业文化为例,比较详细地分析了当前关于组织层面变量的样本选取、问卷设计和数据处理方法,指出了研究中所存在的问题和数据分析中常见的错误。以石油化工行业58家企业的479份数据为例,给出了组织层面变量的合适测量的方法与步骤,详细介绍了企业文化的样本选取方法、问卷的选用和数据汇聚的rwg、ICC(1)和ICC(2)条件,以及比较适合于跨层次分析的阶层线性模型(HLM)方法,有助于澄清当前研究中跨层次分析的混乱,提高相关研究的信度与效度。

组织层面变量;测量方法;企业文化

1 问题的提出

随着权变理论的广为接受,人们越来越关注组织层面的变量(如企业文化、创新气氛等)对员工个体的影响,学术文献也经常探讨组织层面变量的影响程度与作用路径。但分析相关学术文献却会发现,学者们在探讨组织层面的变量时,所采用的研究方法存在着较大的差异。例如在研究组织绩效时,有些学者采用的是市场占有率、内部收益率等客观指标,而另外一些学者则会采用非客观指标。由于非客观指标与客观指标具有很强的相关性,因此采用非客观指标进行测量也是合理的,但很多文献所采用的非客观指标的测量方法,则是值得商榷的。因此本文以企业文化为例,探讨组织层面变量的主观测量方法,以便厘清相关认识,推动学术研究。

2 组织层面变量的测量方法

组织层面变量主要涉及到测量中的样本选取、问卷设计与数据处理方法等方面,因此,本文首先对组织层面变量——以企业文化为例,对当前的学术研究进行简要的回顾。

一般认为,Pettigrew(1979)在《Administrative Science Quarterly》发表了《0n studying 0 rganizational Cultures》一文,第一次正式提出了“组织文化”这个词语(也就是本文所指的企业文化)。从此,组织文化研究开始繁盛起来,特别是Deal&Kennedy(1982)、0uchi(1981)和Peters&Waterman(1982)的研究,对这个概念的广泛流行起到了巨大的推动作用[1]。Bellot(2011)指出,企业文化自20世纪80年代早期以来,就占据了多个学科出版物的显要位置,成为组织研究中的一个重要领域[2]。

2.1样本的选取

就组织层面变量——企业文化而言,从样本选取的角度看,当前的研究可以分为三类。第一类文献与对组织层面变量的调查样本只有粗略地描述,而缺乏详细的说明,无法确知填答样本的人员在企业中的层级,如王飞绒(2013)[3]、胡杨成(2013)[4]等都未对企业文化的测量样本进行细致的说明。

第二类文献虽然对样本的描述也并不详细,但可以从中推测出样本的情况,主要以普通员工为调研对象,如何含兵(2010)[5]共获得了234份有效问卷,其中科技人员200份,管理人员34份;马庆国和杨薇(2007)向高新技术企业研发人员发放问卷,共回收有效问卷155份;杨晶照(2012)[6]的企业文化问卷由组织中随机抽取的员工填答,共获得497套有效问卷;张国梁(2010)[7]回收有效问卷391份,被试主要从事管理工作(37.8%)或专业技术工作(55.5%)。

第三类文献则是以企业的高层管理人员为样本。刘善仕(2010)[8]认为,中高层经理对于组织的情况较了解,判断也较客观,因而能够尽量减少个人的主观感知。如胡玮玮(2009)[9]以企业负责人为研究对象,获得了125份有效样本;刘善仕(2010)[8]以中层经理为样本,回收有效问卷有210份;彭红霞(2008)[10]以企业中高层管理人员为对象,获得有效问卷103份;张燚(2013)[11]运用扎根理论,以领导讲话等内容对企业文化进行了研究;朱瑜,王雁飞和蓝海林(2007)选择了高层管理人员比较集中的高校EMBA和管理人员培训班进行调查,回收有效问卷198份。

2.2问卷的设计

当前关于企业文化的研究主要可分为质性研究与定量测量两类。就质性研究而言,张燚(2013)[11]的研究中,采用了扎根理论的方法,收集了研究对象的领导讲话稿、企业文化手册、公司形象宣传片、远东报、企业年鉴、厂志、企业各种文件、企业大事记、企业成长荣誉、利益相关者互动关系发展、集团准则和社会责任报告等大量二手资料,同时也从公司内部网站和互联网上搜寻有关资料、新闻报道、学术研究资料、政府或协会的相关资料等。

更多的学者采用了定量测量的方法,主要采用了Likert五点量表或七点量表,例如胡玮玮(2009)[9]、胡杨成(2013)[4]、刘善仕(2010)[8]、Lukas,Whitwell&Heide(2013)、王飞绒(2013)[3]等采用了Cameron&Quinn(1999)、Quinn(1988)的问卷;Simosi(2012)[12]的研究中采用了Cooke&Lafferty(1989)的研究问卷;张国梁(2010)[7]采用了Watkins&Marsick(1996)编制的DL0Q问卷;朱瑜,王雁飞和蓝海林(2007)采用了Wallach(1983)的研究问卷;杨晶照(2012)[6]采用了Tsui,Wang&Xin(2006)的研究问卷。

2.3数据处理方法

绝大部分学者在处理组织层面的研究变量时,都采用了将组织层面的变量直接分配给员工个体的方法,并结合其他研究变量,采用回归模型进行分析,如采用阶层回归分析方法和结构方程模型方法,前者如马庆国和杨薇(2007)、胡玮玮(2009)[9]、刘善仕(2010)[8]、彭红霞(2008)[10]、杨晶照(2012)[6]等,后者如何含兵(2010)[5]、胡杨成(2013)[4]、王飞绒(2013)[3]、张国梁(2010)[7]等,而朱瑜,王雁飞和蓝海林(2007)则分别采用了这两种方法对企业文化这个变量进行了检验。

3 组织层面变量测量存在的误区分析

3.1企业文化测量中的样本问题

首先分析以企业高层管理人员的填答作为公司企业文化衡量依据的情况。Fisher(2009)[13]指出,“我们通常认为领导者都是鹤立鸡群的人,需要拥有特殊的能力才能进行有效的领导,然而实验却证明并不是这样”。Harford(2011)[14]也指出,很多人想当然地认为公司高管肯定有过人之处,但Tetlock(2005)的研究显示,他们在分析复杂局势时几乎一筹莫展,所谓的专家——那些花大量时间接受记者采访的人,名气越大就越担当不起专家这个头衔。虽然我们不能否认,高层经理掌握公司信息比较多,但他们的判断是否客观、能否因为他们是高层经理就能够尽量减少个人的主观感知,却是一个值得商榷的问题,因为没有任何证据能够证明高层经理更客观。因此,以企业的高层经理为样本而获得的企业文化的测量,并不能保证一定是准确、客观的。

第二种方法是以普通员工的感知作为企业文化变量的测量。由于员工身处企业中,各种行为会受到企业文化的引导与约束,因此他们对企业文化的感受往往也最真切。但作为个体的员工所感知到的企业文化,不可避免地会受到所处环境、个人情感、人格特质等因素的制约,可能导致对企业文化认识上的偏颇。因此,以企业中的单个员工个体对企业文化的认知作为企业文化的测量也是不准确的。

相比较而言,若能够对某一企业的多个员工进行测量,而且多个员工对企业文化的感知比较一致,则以这些员工所认知的企业文化的平均值作为该企业文化变量的测量值,会相对合理与准确一些。但如果研究其它个体层面的变量时从该企业中抽取多个样本,将上述企业文化的测量结果分配给这些个体,则会遇到数据处理上的问题。

3.2企业文化的数据处理问题

温福星(2009)[15]指出,通过随机集群抽样或是嵌套设计所搜集的数据,在进行分析时有三种方法可用。第一种是以一般回归模式进行分析时,忽略集群与嵌套内受试者间“相关”这一个变量,也就是集群或嵌套的关系,也称为情境变量或脉络变量。遗漏这些重要的自变量,将导致所估计出来的误差项方差被高估,所估计的回归系数标准误被低估的情况发生,使得在回归系数的假设检验里,虚无假设容易被拒绝,造成I型错误膨胀的问题,即原本不应该拒绝虚无假设的,但却做出拒绝虚无假设的结论。

第二种分析方法称为汇聚分析,就是将个体层次的数据加总平均转换为群体或总体层次的数据,再与其它群体或总体层次变量纳入到同一个系统中进行分析。汇聚方式的主要问题在于“汇聚的偏差”,也就是说,在将所有个体层次的数据加总平均转换为总体层次数据时,所有群体中的群内信息都会因汇聚而被丢弃。丢弃群内信息的可能结果是,汇聚后变量间的关联通常比汇聚前要强,而且汇聚后变量间的关联方向可能不同。总之,如果抽样所得数据属于个体层次的话,在将分析的结果推论回总体时,若推论的对象是属于总体的群体,则这种以小推大、以个体结果推论群体,就犯了“原子谬误”。

第三种分析方法称为解构分析,就是将群体或组织层次的变量数据分配给个体,再结合其它个体层次变量,纳入同一个系统中进行分析。解构的主要问题在于:(1)违反回归分析的假设前提。由于传统的回归分析假设每个个体之间是相互独立的,但解构方法中的个体由于来自于同一个的组织,这会导致个体间会有一定程度的组内同构型,这可能源自于群体成员共享相同的经验,也可能受到相同来源的影响,还有可能是因为当初成员被选入该群体的相似或共同的特质,因此解构方法违反了样本独立性假设。(2)低估标准误会扩大统计推论的I型错误。当采用解构的方式进行标准误估计时,没有将全体的同构型纳入考虑,因此将造成估计所得的标准误偏低(高新建与吴幼吾,1997),而且将总体层次的数据分配给个体,以个体样本数为基础来估计总体层次变量的标准误,也会产生标准误被低估的现象(Hofmann,1997)。(3)忽略不同群体回归的异质性。由于不同群体的特质不同,在不同群体(组织)里,分别以自变量对因变量进行回归,会得到不同的回归线,也就是说,回归方程的截距与斜率各不相同,但解构方式却只产生一条回归线,明显忽略了不同群体的回归异质性,因此也就无法掌握回归系数随着不同群体的特质而产生的变异。这种以大推小、以群体结果推论个体的结论,被称为“生态/区位谬误”。

4 组织层面变量的测量步骤与方法——以企业文化为例

4.1设计企业文化问卷

关于企业文化的研究问卷种类很多,可根据研究需要而灵活选取,由于本文以石油化工企业为研究对象,而这类企业绝大多数属于传统的国有企业,既可能存在官僚作风,也可能存在着积极进取的创新精神,因此本文选用Wallach(1983)的研究问卷,并根据我国的实际进行了适当的修改。

4.2样本的选取

本文以国内75家石油化工企业为研究对象,每家企业发放10份问卷,若10位员工对企业文化的感知比较一致,则以这些员工所认知的企业文化的平均值作为该企业文化变量的测量,以保证企业文化的测量会相对更合理与更准确一些。

最终收回问卷526份,共计61家企业,问卷回收率为70.13%。经检验,删除了明显填答不认真与漏答题项过多的问卷47份;由于3家企业的有效问卷数量少于5份,其代表性不强,因此在本研究中予以剔除。最终有效企业58家,有效问卷479份,问卷有效回收率为63.87%,平均每家企业8.26份,如表1所示。

表1 样本企业统计

4.3因子分析

分别用主成分分析法和结构方程模型(SEM)对样本进行探索性因子分析和验证性因子分析,结果表2所示。可以看出,企业文化可以分为创新型文化和官僚型文化两个构面,这种划分具有收敛效率与区辨效度。

表2 企业文化量表的旋转成份矩阵

4.4企业文化的群内一致性分析

分析同一企业内员工对企业文化的认知是否具有群内一致性,称为组内变异成份。James,Demaree&Wolf(1984,1993)指出,可以使用rwg作为检验群内一致性的指标,用以检验数据汇聚的合理性,并以rwg>0.6为判断标准(James,1982),也就是说,当rwg>0.6时,表明将企业文化数据进行汇聚是合理的,否则,则不能汇聚。

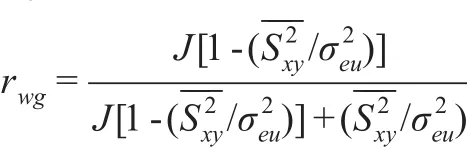

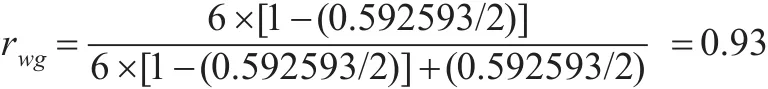

rwg的计算公式如下:

以样本企业QY11的创新型文化的rwg计算为例,其中/12=2,J=6,则:

企业文化的两个构面——创新型文化与官僚型文化的rwg的计算结果如表3所示。

从表3中可以看出,创新型文化rwg的最小值为0.57,最大值为0.99,平均值为0.90>0.7,而且只有1家企业的rwg<0.6,2家企业的rwg<0.7,其余企业的rwg值都在0.7以上。官僚型文化rwg的最小值为0.62,最大值为0.96,平均值为0.81>0.7,而且只有1家企业的rwg<0.7,其余企业的rwg值都在0.7以上。因此,从整体来看,58家企业的创新型文化构面与官僚型文化构面具有内部一致性,具备了进行聚合的条件。

4.5企业文化的组间变异性分析

除了分析群内一致性外,还需检验不同企业的员工对企业文化的认知是否具有群间差异,称为群间变异成份。只有满足了群内一致性和群间差异性这两个条件,才能将同一企业内的员工所填答的题项进行汇聚,从而成为企业层次的变量。如果群内一致性不存在,表示群内资料的整合没有意义,而如果群间差异不存在,就表明不同企业间的企业文化没有差异,因此也就不需要分析企业文化的影响了。

对于群间变异性的检验,一般采用的指标是组内相关系数(ICC),James(1982)给出的经验标准是ICC(1)>0.05,ICC(2)>0.5。

ICC(1)和ICC(2)的计算公式如下:

其中:MSB表示组间均方,MSW表示组内均方。

经计算,创新型文化的MSB为0.967,MSW为0.445,官僚型文化的MSB为1.411,MSW为0.539,计算结果如表4所示。从表4中可以看出,创新型文化构面ICC(1)和ICC(2)的计算值分别为0.128和1.176,官僚型文化构面ICC(1)和ICC(2)的计算值分别为0.168和1.619,满足James(1982)的标准,表明创新型文化和官僚型文化的组间差异明显存在。

表3 企业文化各构面的rwg值

表4 企业文化的ICC计算值

5 结论与意义

本文以组织层面的变量——企业文化为例,比较详细地分析了当前组织层面变量的测量方法及应用中所存在的问题,并以石油化工行业的58家企业为例,比较详细地给出了企业文化的测量方法,数据汇聚的rwg、ICC(1)和ICC(2)条件,以及比较合理的跨层次分析模型——阶层线性模型(HLM)。

另外,本文从理论上澄清了当前学术研究中存在的变量层次混用的问题,并以企业文化为例给出了组织层面变量的测量与数据处理方法,有助于提高相关研究的信度与效度。同时,本文所给出的企业文化测量与数据处理的实例,可以为学术界及企业提供指导,有利于企业准确地判断自身的企业文化类型,采取相应的措施,以提高管理水平。

[1]Bellot J.Defining and Assessing OrganizationalCulture[J].Nursing Fo⁃rum,2011,46(1).

[2]Shiva M,Roy S.A ConceptualModel of Transformational Leadership, Organizational Culture and Organizational Effectiveness for NGOs in the Indian Context[J].The Icfaian Journal of Management Research, 2008,7(4).

[3]王飞绒,方艳军.基于组织学习的组织文化与技术创新绩效关系的实证研究[J].研究与发展管理,2013,25(1).

[4]胡杨成,邓丽明.以制造业企业为视角的组织文化与企业社会责任间的关系研究[J].管理学报,2013,10(11).

[5]何含兵,罗长坤,孙兆林,赵莉,陈辉,吴强,吴海丽.医院科技创新文化、组织学习与科技创新绩效的关系研究[J].研究与发展管理,2010,22(3).

[6]杨晶照,杨东涛,孙倩景.组织文化类型对员工创新行为的作用机理研究[J].科研管理,2012,33(9).

[7]张国梁,卢小君.组织的学习型文化对个体创新行为的影响——动机的中介作用分析[J].研究与发展管理,2010,22(4).

[8]刘善仕,彭娟,邝颂文.人力资源管理系统、组织文化与组织绩效的关系研究[J].管理学报,2010,7(9).

[9]胡玮玮,姚先国.组织文化、知识管理战略与绩效关系研究[J].科研管理,2009,30(6).

[10]彭红霞,达庆利.企业文化、组织学习、创新管理对组织创新能力影响的实证研究[J].管理学报,2008,5(1).

[11]张燚,刘进平,张锐,侯立松.企业文化、价值承诺与品牌成长的路径和机制研究[J].管理学报,2013,10(4).

[12]SimosiM.The Moderating Role of Self-efficacy in the Organization⁃al Culture-training Transfer Relationship[J].International Journal of Trainingand Development,2012,16(2).

[13]Fisher L.The Perfect Swarm:The Science of Complexity in Every⁃day Life[M].New York:Basic BooksPublisher,2009.

[14]Harford T.Adapt:Why Success Always StartsWith Failure[M].NY: Little,Brown Book Group,2011.

[15]温福星.阶层线性模型的原理与应用[M].北京:中国轻工业出版社,2009.

(责任编辑/浩天)

F270

A

1002-6487(2016)19-0178-04

山东省社会科学规划研究项目(14CGLJ26);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014GM010);青岛市博士后人员应用研究项目(2015208);青岛市社会科学规划研究项目(QDSKL1601108);山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2015RCJJ040)

王炳成(1974—),男,山东青岛人,博士后,副教授,研究方向:创新管理、人力资源管理。王森(1992—),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向:创新管理、物流管理。张士强(1962—),男,山东济宁人,教授,博士生导师,研究方向:企业管理。王俐(1992—),女,山东潍坊人,硕士研究生,研究方向:技术经济与创新管理。