将中国文化传播给世界

将中国文化传播给世界

北京电视台《365个故事》深受外国人喜爱,是版权输出进行文化交流的典范

2015年11月27-28日,由北京师范大学中国文化国际传播研究院主办的“中国文化的世界价值”国际研讨会在北京师范大学举办,来自中外多所高校和研究机构的80多位嘉宾学者参加了研讨会,共同研讨中国文化国际传播的内容,本期摘选几位专家的精彩发言,以飨读者。

文化企业走出去

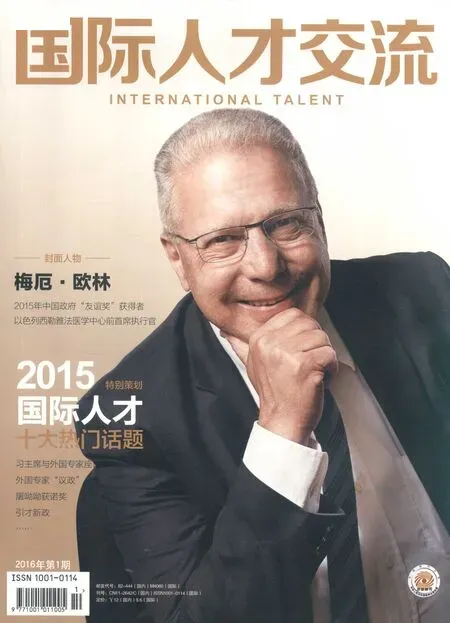

北京市文化创意产业促进中心主任梅松

梅松(北京市文化创意产业促进中心主任):

文化走出去,是中华文化传播的重要途径。如何走出去有很多方法,环球咨询做了一个媒体影响力的调查,其中主要提到了中央媒体,这是一个重要的手段。我认为还有一个途径是企业,企业通过它的平台在国外做文化传播,这个效果也许更好。以北京来讲,目前北京有一批民营企业,在美国、欧洲、中东设立了电视台,这是自己出钱设立的电视台,包括卫星电视、有线电视、无线电视;也有一批企业在美国、欧洲成立了出版社,现行政策不允许民营企业在国内设出版社,但在外国这是允许的;有一批企业在美洲、欧洲、澳洲建立了电影院线;还有一些企业在美国、欧洲、东南亚有固定的巡回商业演出和长期的驻场演出,商业性质的演出。这些企业不是靠政府的钱走出去,而是通过自负盈亏的市场行为,因此首先要盈利,要能养活自己,才能走出去,从事文化传播。我分析归纳了六种方式:

第一,并购,或者叫收购。万达文化集团,公司总部设在北京,2013年收购了美国第二大电影院线AMC,据我们了解其正在洽谈收购欧洲最大的院线。到目前为止,万达已经成为全球最大的电影院线公司,也成为全球最大的电影放映平台。

第二,租赁。比如说像北京天创演艺公司,这个公司是混合所有制,长期租赁美国的白宫剧院,这个白宫不是华盛顿的白宫,而是白宫市——美国著名的旅游地。在该剧院常年演出《功夫熊猫》这个歌舞剧,每场上座率都很高,夏季高峰时演两场,冬季演一场。这家公司在美国推出第二个音乐舞台剧叫《马可·波罗》,也已完成了美国第一轮巡演。

第三,出版。时代华语公司是中国最有名的民营书商之一,该公司聘请了一批“中国通”老外,他们既熟悉汉语又熟悉英语或者法语写作。时代华语推出了两本书,一本就叫《中国梦》,一本叫《习近平时代》。出版《习近平时代》不是中央交付的任务,是公司自己组织的。这本书发行了10万册,主要是美国人购买,到目前为止,该书在美国畅销书排行榜一直是前五名,现在也还在榜上。在英国成立的新世纪出版社,专门出版原创的“红”书,所有的书颜色都是红色,其中有一本就是《习仲勋画册》,在英国销售了1万多本,一本大概198英镑,全是当地的图书馆、大学、研究机构、老百姓自己买的。

第四,电视。我们有两个有代表性的民营媒体,一个就是蓝海电视,其卫星电视覆盖了美国48个州。有四个节目在美国收视率很高,第一是《中国经济》,第二是《中国文化》,第三《中国旅游》,第四是《中国社会》。《中国经济》这个节目,据我了解已经成为华尔街金融投资人每天早上上班打开观看的节目。他们看不了中央电视台,而蓝海电视是24小时不间断播出,节目制播中心就在北京,我到节目制播中心看过,包括美国几个大的节目主持人都给该节目做主持。我问老总怎么请的这些大牌,他说我只给他们5000元人民币。我跟其中一个顶级主持人聊,他说自己很乐意,在中国主持半年,旅游半年。还有一个公司是四达时代集团,也是民营公司,通过招标在中非、南非36个国家建立了电视传输网络,包括卫星电视、有线电视和无线电视,30多个语言的72套节目24小时不间断播出,整个节目制播中心就在北京亦庄开发区。公司下一个目标就是覆盖整个非洲。

第五,游戏。一个是PC端游戏,一个是手机端游戏,手游很火,PC端游戏主要以中国传统文化为主。

第六,IP,就是版权。北京电视台《365个故事》就被英国BBC通过交换节目走出国门,老外很关注中国普通老百姓的小故事,比讲大道理强得多。德国电视台也已经购买,通过版权输出进行文化交流。

纪录片:文化的载体

高峰(新闻电影制片厂厂长):

纪录片作为一个载体,是中国文化向海外传播一个非常重要的手段,我认为至少在影视范围内是最为重要的。首先是在于其真实性的原则,纪录片利用它的人物和事件发展过程,使大家不需要用语言就能够了解这个文化的特点。

当然,懂得一个国家的文化和语言更好,比如说前不久我在浙江参加一个电影节,当地领导端起一杯黄酒,解释说黄酒有两种喝法,一种是这么喝,还有一种是……话音未落,马克·默勒先生就补充说加话梅和姜丝。马克先生作为电影节评委会主席,是世界著名的电影人。这位艺术家汉语的纯熟令我吃惊,因为他看到关于中国传统文化的纪录片记录喝黄酒的时候,人们把话梅和姜丝放在黄酒里。正因为纪录片是一个很好的传播手段,我们应该重视它,我认为在传播中国文化中有这么几个原则:

新闻电影制片厂厂长高峰

首先是本土化的原则。尽量做到纪录片本土化,因为大多数传播目的地国家都缺乏和中国相符的文化环境,受众不具备解读中国文化信息的必要知识,我们只能降低文化信息对受众知识和技能的要求。此外,有的时候我们传递一个信息,往往是利用一种概念,用深奥的语言方式去讲述,因此本土化的语言也非常重要。《西藏一年》由一位英国制片人编导,该片在英国的传播效果非常好,播出后不仅得到了当地人的认同,也受到了我们中国的民族、宗教领域的认同,其成功得益于本土化的记者、摄影师和编导。比如摄影师是中央新闻纪录电影制片厂的摄影师,他自己就是优秀的纪录片人,还是藏族人。

另外,娱乐化原则也是传播纪录片重要的手段。比如说故宫在国内宣传效果很好,但是传播出去,大部分是宣讲我们的瓷器、书法这些中国文化符号非常强的知识,对西方有吸引力,还要更加通俗地传播,所以说我们编了一个海外版《解密紫禁城》,宣传效果就非常好。改编后把重点放在创作出戏剧性很强的故事之上,其中个性鲜明的历史人物让观众产生观看的意愿,希望亲身进入紫禁城,与重要的历史人物一同亲历中国历史上最动人心魄的时刻。《解密紫禁城》还有一个亮点,即请国际知名影星陈冲作为解说,因为她曾经在《末代皇帝》里扮演过皇后,所以对海外的传播影响非常重要。

第三是日常化的原则,即我们需要把日常化的东西加以传递。不要小看一些非常细小的生活细节,就像我刚才说的黄酒,这些东西在纪录片当中都是很有魅力的。比如牙买加一位奥运会三金得主接受采访时说起对中国文化的了解,他首先讲自己喜欢中餐,牙买加有很多的中餐馆,又提到了中国的功夫和李小龙等等,还模仿了很多李小龙的动作,这种传播是潜移默化的。另外一个例子是《舌尖上的中国》在世界范围内的传播,通过这种日常化的生活将中国文化渗透其间,这样的传播会非常自然。

纵观国际上成功的历史文化类的纪录片,在叙事角度方面,无一不是具有国际化特征的。比如说历时5年完成的《圆明园》纪录电影就是以外国传教士的眼光来看圆明园的历史。主线是来自意大利的宫廷画家郎世宁,他参与了圆明园的设计和施工,以他为线索,也包括他的真实回忆,诠释了圆明园的发展历程。这个角度是一个适应国际化的创作角度,像导演所说的由于以西方人的视角切入,更容易为西方理解,而后来海外版的销售成功证明了导演的叙述和设计是非常正确的。因为这不仅是要选择一个好的角度,更要选择好国际化的表达方式。