货币战、协调与资本控制

奥利维亚·布朗恰德(Olivier Blanchard)

张关林/译

货币战、协调与资本控制

奥利维亚·布朗恰德(Olivier Blanchard)

张关林/译

节选自美国智库彼得森国际经济研究所报告 2016年

发达国家央行所采取的强有力的货币政策,招来一些新兴国家斥为“货币战”的指责,它们普遍要求加强宏观经济政策的协调。本文回顾了这些问题,得出的结论是:虽然发达国家的货币政策对新兴国家的确有重要的溢出效应,但协调的余地在过去和现在都很小。本文认为,对于推进宏观和金融稳定的目标而言,限制资本流动,过去和现在都是一个更为自然的工具。

导 言

2010年9月,巴西当时的财长吉多·曼特加(Guido Mantega)宣称,“我们现在置身于国际货币战之中,货币在全面走软。由于削弱了我们的竞争力,对我们构成威胁。”他的抱怨得到其他人的响应,并有所放大,主要响应者是印度央行行长格赫拉姆·拉扬(Raghuram Rajan)。例如,拉扬在2014年4月说道:“忽视溢出效应可能使全球经济走上一条超常规的货币对攻战的危险道路。为确保稳定和可持续的经济发展,全球领导人必须重新审议货币博弈的国际规则,发达国家和新兴国家都要采取互惠的货币政策。”

新兴国家对发达国家货币政策的抱怨,加上对协调的呼吁,是过去7年的一个主题。本文的目的是考察这些抱怨是否正确,考察政策协调是否有余地。本文得出两个结论:协调余地过去和现在都很有限;限制资本流动,过去和现在都是取得较好结果的更为自然的工具。

本文的结构如下。

第一部分简单回顾了发达国家的货币政策通过商品市场、外汇市场和金融市场,对新兴国家产生的越界效应。

第二部分考察了协调的余地,结论是:过去和现在协调的余地都非常有限。第二部分认为,由于财政政策的局限性,无论在发达国家还是在新兴国家,限制资本流动过去和现在都是取得较好结果的恰当的宏观经济工具。

第三部分讨论资本流动对新兴国家金融体系的影响,认为限制资本流动不仅是宏观经济工具,而且还是金融稳定的工具。

一、越界效应

发达国家的常规和超常规的扩张性货币政策,通过三个渠道影响了新兴国家:增加出口,汇率升值和资本流动对金融体系的影响。前两个渠道是众所周知的;危机使得经济学家们开始更仔细地研究第三个渠道。

发达国家扩张性货币政策提高了对新兴国家出口的需求

这个渠道很直接,降低利率就会增加发达国家的产量,从而增加发达国家的进口,包括来自新兴国家的进口。这对以后了解可能的规模大小是有益的:对大多数新兴国家而言,对发达国家的出口占GDP的5%~10%。例如,中国对发达国家的出口相当于中国GDP的10%,巴西和印度相当于各自GDP的5%。这些数字说明发达国家提高产量的影响不大:发达国家产量提高1%,导致中国的产量提高0.1%,其他两个国家提高得就更少了。

不过相关数字更高一些。首先,对新兴国家而言,发达国家产量的增加不仅导致对发达国家出口的直接增加,而且通过引导其他新兴国家产量的增加而产生间接影响,其二,发达国家的进口对GDP的弹性高于整体,这反映了对进口的投资份额和更高的投资周期。最近的估计表明弹性在1.5~2.0之间。

总体上,这说明美国产量增加1%,通过增加进口(特定汇率),可能导致中国产量增加约0.2%,导致其他新兴国家的增加值较小。这些因素合起来,加上适当的注意事项,如果我们假设发达国家实际政策利率下跌1%,或使用量化宽松来降低长期利率的场合中,相当于政策利率下跌1%,会导致发达国家产量增加1%,那么这表明对新兴国家GDP的影响范围在0.1%~0.2%,影响的大小取决于对发达国家的出口占GDP的比例。

发达国家产量对新兴国家影响大小的不一致,通过另一个相关渠道得到放大,即发达国家产量对大宗商品价格的影响,发达国家产量的增加,会提高对大宗商品的需求,从而提高价格。这意味着发达国家产量对新兴国家影响的不一致更进一步了。净大宗商品出口国较多得益于美国产量的增加,商品进口国则获益较少,很可能毫无收益。

发达国家扩张性货币政策导致新兴国家汇率升值

危机开始以来,这个影响是很明显的,不过货币政策只是影响汇率的因素之一。主导危机急性期的是市场加大规避风险力度和发达国家银行的回笼资金,这导致新兴国家资本大量外流和货币的贬值,尽管发达国家政策利率急剧上升。因此,发达国家的低利率引起资本回流到新兴国家。即时与预期的政策调整引发汇率的大幅波动,例如2013年出现“削减恐慌”(taper tantrum),那时美联储表态准备减缓购买债券,于是导致一些新兴国家的大幅贬值。

新兴国家决策者抱怨这种情况下货币政策的“超常规”性质,不过没有理由认为,在汇率波动方面,超常规的货币扩张会完全不同于常规的货币政策:超常规政策降低了不管什么类型和成熟度的国内债券的息差,这使它们失去了吸引力,导致贬值。

贬值反过来引起净出口的上升。于是出现这样的看法,即汇率变化不再能改善贸易平衡。不过有证据表明依然能改善。国际货币基金组织最近一项调研得出结论:马歇尔-勒纳条件(Marshall-Lerner condition)依然有效:实际贬值10%,将使实际净出口在一段时间里平均增长到GDP的1.5%,其范围大体从GDP的0.5%~3.0%,部分反映了发达国家和新兴国家出口份额的变化。

同样,以后做一个反向包络计算是有益的。假设无抛补利率平价(UIP)至少作为一个近似值维持着,假设发达国家实际利率在比如3年时间里有望比新兴国家利率低1%,这意味着新兴国家一开始就实际贬值3%。这点与过去数据合在一起,加上恰当的注意事项,汇率渠道显示,这使新兴国家实际净出口平均降低了GDP的0.45%。作为以后的参考,要注意的是,这个第二渠道的强度,较之第一渠道的强度,具有更明显的不确定性。

发达国家扩张性货币政策影响新兴国家的金融体系

也许对发达国家货币政策最大的抱怨,针对的是总流入,是发达国家货币政策引发的所谓“流动性海啸”,以及已有迹象的对新兴国家金融稳定的负面作用。

新兴国家金融系统突然产生的流动性海啸想法,是一种非常强烈的意念。但也是非常错误的想法。发达国家政策利率的降低,确实使得发达国家投资者提高了对新兴国家资产的需求。因此,在特定汇率条件下,确实导致新兴国家总流入的增加。如果缺乏外汇干预,如果假设净出口只能随时间而调节,那么总流入也一定会由相等的总流出配套,以便外汇市场能够兑现。换另一种方式,发达国家货币政策引发无论怎样的流入“海啸”,都必定有相等的流出海啸来配套:“净海啸”必然等于零。这是通过发达国家汇率的降低来获得的——相当于新兴国家货币升值。

但这不是说,新兴国家决策者认为发达国家货币政策影响了他们金融系统的说法是错误的。实证工作,尤其是海勒纳·雷伊(Helene Rey)的实证工作,表明美国的货币政策对其他国家的金融系统的确具有重大而复杂的影响。为什么会这样呢?坦率地说,尽管最近有许多调研,但我们还没有真正了解影响的具体渠道及其相对重要性。因此,我在下一部分把发达国家货币政策对新兴国家金融系统的影响不放在模型里。我将在第三部分重新回头讨论这个问题,看看我们知道些什么,不知道的是什么,讨论一下可能的含义。

二、协调的余地

这些越界(即溢出)效应是否像导言里所引拉扬的话那样,意味着有一定的余地进行协调呢?寻找答案的第一步是对协调下一个更明确的定义,这里我要对现有的说法提出异议:

协调并不是指更多的交流。的确,在目前环境中,更好地理解相互的宏观经济政策是有益无害的。因此,七国集团和二十国集团开会讨论显然是需要的。但这个协调定义太不想有所作为了。

协调不是指要求一些国家修改政策以帮助他国,即使自己也有所损失。这个定义过于雄心勃勃,不太可能是碰巧发生。各国都在持续博弈,因此也许愿意在短期内作出牺牲,以博取他国在未来需要时也这么做——这个说法不太可能说服决策者。

协调不是指要求决策者考虑“溢出返回”(spillbacks)问题,即政策通过作用于他国而影响自身的效应。不过,如果发达国家的政策引发新兴国家出现重大困难,困难反过来引起人们怀疑对新兴国家的金融要求,最终导致发达国家银行出现问题——如果那样的话,协调的确要考虑溢出返回问题。但在通常情况下,溢出返回作用很小,而且在任何情况下决策者都应该考虑这个问题。这不是协调的问题。

协调不是指要求决策者遵守他们觉得不能遵守或干脆不想采纳的政策。我觉得这是“二十国集团图谱化”过程所做事情的一部分,这个过程是二十国集团的协调版本。它建议各国应进行更具结构性的改革,应该恰当修改货币和财政政策。这也许是恰当的劝告,但如果它是正确的,各国就应该自觉地去做,而不管其他国家是否在做被要求做的事情。

我认为所谓协调,是指使所有国家都受益的一系列政策改革。在更正式的说法上,我要问一问,非中心均衡(我将称之为纳什均衡)是否有效,或者,它是否有改进的基础。

根据这个定义,答案很简单,而且众所周知:如果各国的非扭曲性工具像它们的目标一样多,那么纳什均衡就是有效的。协调就不能使各国获得更好的结果。关于各国是否具有与目标一样多的工具的一般性讨论,可能会非常抽象而乏味。可以把目标视为产出差距、通胀、汇率、金融稳定,把工具视为货币政策、财政政策、宏观谨慎政策、外汇干预、资本控制。简单工具和目标是不可能解决这个问题的:有些政策工具可能会产生扭曲,所以它们既是目标(使扭曲最小化)又是工具。如果所有工具都是扭曲性的,那么结论就是目标始终多于工具,始终存在着通过协调改善结果的余地。但如果扭曲率很小,那么协调的收益就很有限。如果通过一个简单的正式模型来揭示其含义就更好了。

两国间的蒙代尔-弗莱明模型

根据我的目标,我将从一个简单而老式的两国间的蒙代尔-弗莱明(Mundell-Fleming)模型开始。该模型之所以老式,表现在两个方面:第一,它是静态的,不来自微观基础。鉴于支持结论的逻辑,我相信它们在一个更微观、更普遍的模型中会有效。第二,它忽略了上面讨论过的第三渠道,即发达国家货币政策对新兴国家金融稳定的影响。原因是,我觉得我们/我不知道怎样以最佳方式来扩大模型,使之捕捉这些效应。因此,我把这个扩大工作留到下一部分进行非正式讨论。

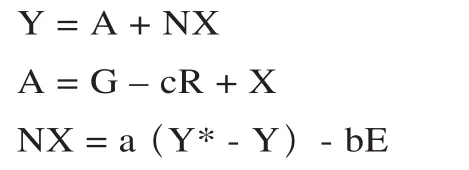

该模型涉及两个(组)国家,一个是国内经济(可替代发达国家),另一个是国外经济(可替代新兴国家)。国外变量由*号表示。国内产量列表如下:

国内产量Y等于吸收之和A加净出口NX。吸收取决于财政政策G,货币政策利率R,和国内需求冲击X。净出口正相关于对外输出Y*,负相关于国内产出Y,也负相关于实际汇率E。

与之对称的对外输出公式如下:

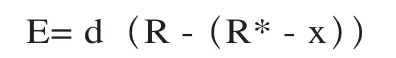

最后,根据UIP,汇率取决于国内和国外政策利率的差额。根据UIP的解释,参数d测量利率差异的预期持久性:

国内政策利率下跌而对外政策利率不变,会导致本国货币的贬值——相当于国外货币的升值。

如果没有冲击,G,G*,X,X*归零。冲击缺失时的均衡产出(我称之为潜在产出)相当于零。净出口、利率和汇率也是如此。

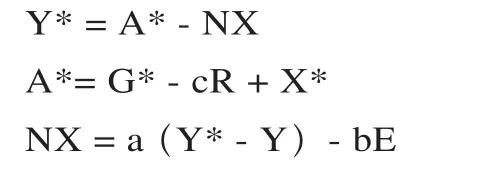

每个国家都关心产量到可能产出的偏差,以及进出口到零的偏差。

关于过去的讨论,要注意的是,货币与财政政策都假定不会以上述方式影响产出,都不会产生额外扭曲。

首先,假设每个国家都能使用财政和货币政策。由于这两个政策在各国都是两个目标和两个非扭曲性工具,所以适用这个原理:纳什平衡有效,没有协调的余地。如果我们通过假设抓住了危机中发生的事,这个假设是:两组国家都从稳定态开始(因此所有变量都等于零),国内经济受到负面需求冲击的打击,因此X < 0。那么纳什平衡就没有什么特别的特点:国内经济使用财政政策(G = -X)去抵消冲击,而国外经济则不需要改变G*或R*。

人们可能会这样担心:在模型中,显然是反事实的,两组国家都有完全抵消冲击的工具,都能回到冲击前的平衡。这不是关键。冲击也许更为复杂,比如影响了供应面,因此各国希望在冲击后回归一种不同的平衡。该模型很容易扩大到能限制政策低效冲击的能力。如果在X完全揭示之前采取了关于财政与货币政策的决定,那么经济体将受到冲击影响,但纳什均衡的有效性依然存在。协调无法改善结果。

不使用财政政策时的协调

为什么上面的结果感觉会如此强烈?可能是因为赋予财政政策的潜在作用过于乐观了吧。决策者关注财政平衡,在这种情况下,形式上现在有三个目标,但只有两个工具。鉴于与危机有关的债务的巨大上升,与此极为相关的是,已感觉到目前使用财政政策的限制。的确,政策讨论的重复话题始终是由于财政政策使用上的突然限制,转而极端依赖货币政策了。

如果我们假定不能使用财政政策,因此G = G* = 0,那么会怎么样呢?在这种情况下,各国有两个目标,而只有一个工具。纳什均衡无效,存在着一系列能改善两组国家福利的政策。

通过协调来达到的一系列效用,可通过使两组国家福利职能平均权重的最大化来获得,即不同的λ值的Ω + λΩ*。图1绘制了纳什均衡A和一组给定参数的效用前沿(该图的定性特征并不取决于这套具体参数。)A西南方的所有点位对两组国家带来较高的福利。

图:在纳什和协调情况下发达国家和新兴国家的福利

福利的改善很小,且这个结论与始于奥蒂斯和萨克斯的文献看法一致。但由于该模型很简单,没有进行认真的核校,因此这个结论不应给予太多权重。更重要的是协调应该采取什么形式的问题。协调是否应该引导发达国家采纳更多或更少进取性的货币政策呢?

结果,答案取决于符号(ac - bd)。这个表达式有一个简单解释。第一个字母组ac反映上述第一渠道的力量(发达国家产出较高,导致提高对新兴国家的需求),其中c测量政策利率对国内需求的作用,a测量进口份额。第二个字母组bd反映第二渠道的力量(新兴国家升值,导致对新兴国家出口品的需求下降),其中d测量政策利率对汇率的影响,b测量汇率对净出口的影响。

当第一渠道主导第二渠道的时候,国内政策利率下降的净效应是增加对外净出口和对外输出。协调平衡点(我用“平衡点”,是因为主导纳什均衡的平衡点范围很小,即A西南方的所有点位)与国内政策利率的更强的应对、即纳什情况下对外政策利率的较弱的应对有关。但当第二渠道主导第一渠道时,协调平衡点就与国内政策利率的较弱应对、即对外利率的较强应对有关。

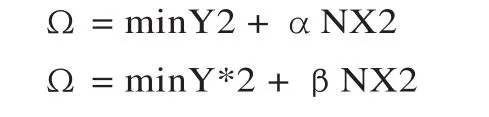

表1显示了两套参数的结果。冲击被处理为国内需求X的下跌,而X*不变。参数α、β、 c、d在两种情况下是一样的,分别相当于0:5、0:5、1:0、1:0。这两套参数在a和b的值上不同(因此,ac – bd的隐含值在第一种场合是正的,在第二种场合是负的)。

主导纳什均衡的协调平衡点都有非常类似的利率,所以我们可以只考察其中之一。此表揭示了纳什均衡的国内外利率,揭示了与一个主导的协调平衡点有关的利率,即与λ = 1有关的均衡。在第一种场合,即第一渠道主导,协调能产生对国内利率的较强反应,-88.2 bps对-86.8 bps。在第二种场合,即第二渠道主导,协调产生较弱的反应,-75.9 bps对-76.7 bps。

表1. 纳什与协调情况下的政策利率

这些结果指出了在这种背景下进行协调的实际问题,即我们是否知道不平衡会走哪条路。过去7年的历史,是对这两种效应的力量发生重大分歧的历史,说到底,就是对协调能达到什么目的产生了分歧。

回到一开始的引语,吉多和拉扬都强调第二渠道,即发达国家货币政策对汇率的影响。拉扬又说:“具有系统性影响的央行的指令应该扩大,将溢出包括进去,迫使决策者避开对其他国家具有负面影响的超常规手段,尤其在对国内是否有益尚不明确的时候。”从我们的模型角度看,拉扬指的是政策利率对国内需求的较小影响,即c的较小的值。在c趋向零的极限情况下,这的确是两组国家之间的零和博弈,而协调应该导致更小的政策利率削减。这样就可以使用术语“货币战”了。

另一方面,发达国家的决策者重视的是第一渠道。他们认为,发达国家的强劲增长对全球具有普遍的重要性,对新兴国家尤为重要。从模型角度看,他们重视a的重要性,即发达国家产量对其进口的影响。本·伯南克(Ben Bernanke)在2015年的蒙代尔-弗莱明演讲中所涉及的主题跟本文一样,他说道:“美国在最近恢复期的增长显然不是由出口推动的,就像我要解释的那样,美国货币政策的支出增加效应(即增加全球的总需求),往往抵消了转移支出效应(即牺牲他国来增加一国的需求)。”

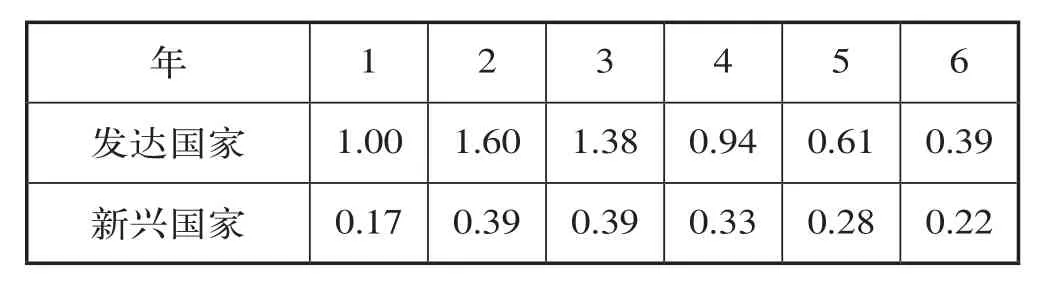

谁是对的呢?第一部分提到的反向包络计算,说明很难评估不平衡以哪种方式起作用。利用国际货币基金组织的模型、在基金组织溢出效应报告中提到的模拟操作,表明发达国家的货币扩张对新兴国家只有好处没有坏处。表2报道了这样一种模拟,该模拟显示了发达国家为应对发达国家国内需求下滑而采取的货币扩张措施,在第一年到第六年对发达国家和新兴国家产生的动态效应。在这个模拟中,对新兴国家的效应很小,但却是正面的。

表2. 发达国家货币政策对发达国家和新兴国家的效应

虽然这样的模拟比第一部分的简单计算成熟得多,但仍然需要附加许多告诫。尤其是涉及到新兴国家之间的巨大差异。与发达国家具有强大贸易联系的新兴国家,如中国,情况很顺利,它们支持发达国家的货币政策更具扩张性。而与发达国家贸易联系较弱的新兴国家,如巴西和印度,境况就很不好,不希望发达国家扩张;这也许就是巴西和印度最反对发达国家货币政策的原因。简言之,由于看法不同,对于发达国家和新兴国家的决策者来说,协调的含义就不同,因此很难达成协调。

解困者谁?资本控制也

由于财政政策有限制,如果纳什均衡无效,协调的余地有限,那么决策者能否改善纳什均衡的结果呢?如果愿意使用附加工具——限制资本流动,即资本控制的话,答案是肯定的。

在这种情况下,为什么资本控制有效,原因很简单。发达国家苦于国内需求缺乏。正如我们前面所说,如果他们能自由使用财政政策的话,就能通过财政扩张来抵消国内需求的下降。这样一来就能使两组国家回到冲击前的产量与汇率的均衡水平。如果财政政策不能使用,就必须使用货币政策。货币政策不仅能提高国内需求,还能通过利差来影响汇率。至少根据模型的逻辑来推断,资本控制能消除利差对汇率的影响。

这个论据可以化为下列公式。把汇率等式扩展为:

x可以诠释为国外流入的每单位税收(如智利所使用的,或巴西最近所使用的)。假设财政政策不能使用,发达国家可使用货币政策R,新兴国家可使用货币政策R*和税收x。再假设冲击是X下降1。

那么纳什均衡就采取简单的形式。发达国家使政策利率下降1 = c。新兴国家上升x到1 = c,汇率不变。发达国家产量和净出口回到冲击前的水平(根据标准为零)。从前图的角度看,两组国家起步时都达到那个点,相对纳什均衡(或没有控制的协调平衡)来说是很大的进步。不仅是新兴国家保护了自己,而且发达国家也得益于能使用货币政策而无需担心汇率。

简言之,不同形式的资本控制,在财政政策不能用的情况下,是合理的宏观经济工具。它减少了与进一步依赖货币政策有关的各种问题。但采纳资本控制需要有许多注意事项。在谈这个问题之前,先谈论一下资本控制作为金融工具的缘由。

三、货币政策、资本控制与外汇干预

在前一部分,我没有讨论第三渠道,即发达国家的货币政策对新兴国家总流入及其金融系统的影响。正如我前面说的,新兴国家的抱怨有许多是针对总流入和已经发现的对金融稳定的负面影响的。

发达国家的货币政策是如何影响新兴国家的总流入及其金融系统的呢?尽管最近进行了大量研究,但答案无论在理论还是在实证上,还是不很清楚,不尽人意。

总流量与发达国家的货币政策:理论考虑

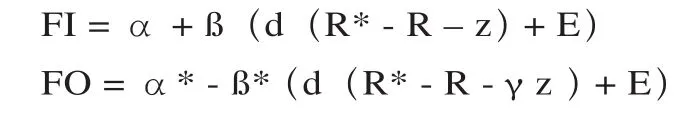

回到第一部分简单讨论过的“海啸”理论。发达国家的扩张性货币政策是否引发新兴国家总流入的增加?简单的算法还是有帮助的。假设新兴国家的总流入和总流出的公式如下:

外汇市场的均衡公式如下:

其中,FX是外汇干预,假定经常账户短期不变,所以我在这里忽略了它。现在假定流入与流出在预期回报方面小于完全弹性。α和α*,β 和β*就可以不同,这反映了发达国家和新兴国家投资者可能不同的优选项和类型。

变量z使流入和流出产生变化;可以视之为反映了风险溢价,即反映了对风险与风险规避的认知的复杂情况;它对发达国家和新兴国家投资者的影响可能不同,通过系数γ来抓住这个不同。例如,在γ < 1 的情况下,“避险”可能使发达国家的投资者比较厌恶风险,而对新兴国家投资者的影响却不大。

注意,随着β 和β*趋向无限,而z等于零,则均衡往往倾向于无抛补利率平价条件E = d(R - R*)。

现在假设发达国家央行把政策利率R降低到∆R < 0,新兴国家央行不调整自己的政策利率,∆R* = 0,且不进行干预,因此FX = 0。解决这个平衡就得出:

用语言表示的话,就是调整汇率,以便使相对预期回报不变,正如在无抛补利率平价条件下那样,而汇率下跌则导致总流入(与流出)不变。虽然低于完全弹性,虽然发达国家和新兴国家投资者优选项不同,虽然风险溢价可能两样,但都会出现这种情况。

总流入不变的结果在什么情况下会被颠覆?有两种方式的任何一种:

国内和外国投资者需求的不同比这里说的更为基本。但我不知道要介绍怎样的合理偏差才行。

或者货币政策多少是通过对风险溢价的影响来起作用的。例如,假设较低的发达国家利率使风险溢价z降低到∆z。

随后就是:

如果γ 小于1,就是说,如果新兴国家投资者对z比发达国家投资者较少敏感性的话,那么汇率升值就更有限了,而总流入和流出就上升。因此,如果政策利率下降同风险溢价下降有关的话,且如果γ < 1的话,那么货币扩张就与总流入增加有关。

这个解释揭示了货币政策(常规与超常规)与总流量之间的复杂关系。例如,第一次量宽(QE1)使发达国家投资者相信美国市场的失调不会很严重,从而使他们重回美国,使趋向新兴国家的总流量减少。相比较,第二次量宽对已出现风险的作用就不大,导致发达国家投资者增加了对新兴国家的总流量。“削减恐慌”由于收紧了美国未来的货币,没有增加关于美国未来货币政策的不确定性,也许使向新兴国家的总流量下降得不是很多。

总流量和发达国家的货币政策:实证证据

尽管进行了大量实证调研,但关于发达国家货币政策对总流量效应的证据依然不清楚。实证调研困难多多,如一般很难识别出货币政策冲击,因为危机通过零约束和缺乏政策利率变动使问题复杂化了,再使用超常规工具,分清预期的和意外的货币政策行动,流量数据的质量或范围问题,等等。

许多调研发现货币政策对特定总流量有影响。例如,布鲁诺和信对危机前时期使用VAR方法,发现联邦基金利率对跨界银行流动有影响;但这个影响几乎没有重要意义。弗拉瑟(Fratzscher)等人使用股票投资组合和债券流动的日常数据,发现危机开始后,不同货币政策的公告和行动具有重要效应。但其结果显示,基本类似的货币措施的影响是不同的,非常复杂。例如,他们发现第一次量宽公告减少了向新兴国家的债券流动,但第二次量宽公告却增加了这个流动。从上面的等式角度看,说明在每种场合,货币政策是通过对风险溢价的影响来起部分作用的。

这些调研不能解决总流入是否随着发达国家采取货币扩张政策而增加的问题:研究人员发现的流入增加也许被其他流入的减少所抵消。对总流入的调研,得出了不同结论。赛鲁迪等(Cerutti)的有代表性的严谨文章,使用2001:2 到2013:2的季度流量,得出两个主要结论。解释新兴国家流入的最显著变量是VIX指数:VIX增加导致新兴国家流入减少。货币政策变量的系数,即政策利率的预期变化和收益曲线的斜率,往往有这个预期信号,但很少是有意义的。合起来看,这两个变量只能解释资本流动总变化中的一小部分。

因此,从理论和实证两个方面看,货币政策与新兴国家总流入的关系,比决策者和研究人员所认为的更不明确。

总流入与新兴国家金融系统:另类渠道?

抛开对总流量的影响,发达国家的货币政策又是如何影响新兴国家的金融系统的呢?人们会想到两个渠道:

亚洲危机已经证实的第一渠道,是通过汇率本身对金融系统的影响。在金融机构、政府、企业或家庭具有外币名义的债权债务的意义上,发达国家货币政策引发的升值将影响他们的资产负债状况。即使金融机构实行套期保值,其他人没有套期保值的状态将影响其债权的价值,从而影响金融稳定。对金融稳定的影响各国在量级上是不同的,甚至信号也不同,这取决于外汇债权的结构。一般而言,由于大多数新兴国家主要是借入外币,所以发达国家货币政策引发的升值的影响应该是有利的。但债权和债务的结构如何起重要作用。

第二渠道是通过发达国家货币政策引起的总流入和流出的构成变化。比如,如果国外投资者增加了主权债券的持有量,而国内投资者减少了持有量,那么对金融系统的影响可能是有限的。如果相反,流入采取对国内银行额外投资的形式,而流出来自主权债券持有量的减少,那可能会导致国内信贷供应的增加。这种增加可能是受欢迎的,也可能会产生不健康的信贷兴旺,这取决于其性质和强度。

比如说,在危机开始的时候,发达国家银行回笼资金显然具有这样的构成效应。新兴国家投资者增加对发达国家银行的供资,不能补偿发达国家银行减少对新兴国家银行的供资,从而导致信贷的收紧。但眼前的问题是关于货币政策本身的效应问题。就像发达国家的货币政策对总流量的影响一样,发达国家货币政策引发的流动构成的证据也是不清楚的。例如,赛鲁迪等人认为,货币政策变数对银行、债务组合和股本组合流动的估摸影响之间没有明显的差异。因此,总体上很难得出发达国家货币政策对新兴国家金融系统具有重要的可预期影响的结论。尽管如此,这显然是新兴国家决策者必须注意的一个具有潜在重要性的方面。

资本控制对外汇干预

虽然使用资本控制一直受到限制,但许多国家依靠外汇干预来制约发达国家的货币政策引起的汇率变动。从前一部分的视角看,即抛开对总流入的含义看,资本控制与外汇干预基本上可相互替代。如果假设还差的流量弹性是有限的——这是外汇干预起作用的必要条件,那么两者都能限制发达国家低利率对汇率的影响,能取得同样的宏观经济结果。但如果我们考虑了本部分讨论的第三渠道,这两种方式的含义就大相径庭了。假定资本控制能限制总流入。而外汇干预通过限制汇率调整能增加总流入。这是上面论述的直接结果。如果为了应对发达国家的政策利率,外汇干预保持汇率不变的话,总流量的增加就表现为下列等式:

因此,如果目的是限制发达国家货币政策对新兴国家金融系统的影响的话,资本控制比外汇干预要好。

结 论

我考察了危机开始以来发达国家与新兴国家的互动,互动的特征是对“货币战”的抱怨和要求加强协调。我得出三种结论。

在发达国家,危机开始以来,财政政策的限制导致过度依赖货币政策。这有可能开拓了协调的余地。协调是否必须要求发达国家的利率上升或下跌,这很难评估,因为发达国家和新兴国家对信号的看法不一致。这在过去和现在都使协调不可能实际达成。

如果使用财政政策有限制,导致过度依靠货币政策,从而对汇率产生不受欢迎的影响,在此背景下的自然工具就是新兴国家使用资本控制。它允许发达国家使用货币政策来增加国内需求,同时保护新兴国家免受不受欢迎的汇率影响。在财政政策受限的情况下,资本控制是自然的宏观经济工具。鉴于许多国家债务高企,这种状态可能会保持一段时间。

发达国家的货币政策是如何影响新兴国家的金融系统的,这个问题虽然有些进展,但无论在理论还是在实证上,基本上还没有搞清楚。发达国家的货币政策导致新兴国家总流入增加,这些流量影响了新兴国家的金融系统,新兴国家希望避免这些影响,在这种情况下,资本控制较之外汇干预是更为恰当的工具。

这些结论必须加以必要的说明。与资本控制用作权宜工具有关的技术和政治问题,迄今依然是十分重要的。这不是无条件认可资本控制,而是一种探索,是讨论的起点。

原文标题:Currency Wars, Coordination, and Capital Controls