近40年安徽省旅游区划演变分析研究

陈慧敏

(安徽中医药高等专科学校康复保健系,安徽芜湖241000)

安徽省旅游业自1978年至2016年,经历了三十八年的发展变迁,取得了令人瞩目的成就。如今安徽旅游产业形象日渐鲜明、地位日益提高、规模不断扩大,成为国民经济中的重要支柱产业。旅游规划是发展旅游业的龙头、先行者,发展旅游业必须先调查研究,编制好规划。科学的旅游区划则是区域旅游发展的重要基础[1]。伴随着旅游规划的调整,安徽省旅游区划亦是经过了很多次演变。

1 安徽省旅游区划的演变

1.1萌芽发展阶段(1978年—1995年,“九五”之前)

1978年至1995年期间,是安徽省旅游业的萌芽起步阶段。此阶段初期主要是旅游管理机构分级设立、旅游景区(点)起步建设以及旅游基础接待服务设施陆续兴建等。尤其是该阶段后期加大了旅游产业的改革力度,促进了旅游企业向市场运营体制转变,萌芽了整体旅游规划工作,逐步对旅游业重视起来。1988年7月,国家建设部批复安徽省政府提交的《关于九华山风景名胜区总体规划的报告》。1993年8月,安徽省委发文成立了黄山规划委员会。这两项事件标志着安徽省开始关注旅游规划,但尚未形成具体的旅游区划。

1.2加速发展阶段(1996年—2000年,“九五”期间)

“九五”期间,安徽省委、省政府加大了对旅游业的领导力度,召开了一系列重要会议,下发了一系列重要文件,出台了许多扶持政策,加快了旅游业发展步伐,全省兴起编制旅游规划的热潮。在省发改委、财政厅、建设厅等部门支持下,安徽省编制了全省第一部旅游规划——《“九五”旅游发展规划》,此规划将安徽省旅游业正式纳入国民经济发展计划,并提出建立皖南、皖西南、皖西、皖中、皖东、皖北六大旅游区和长江、淮河、新安江三条黄金水道旅游线。这是首次对安徽省进行详细全面的旅游区划。

1.3快速发展阶段(2001年—2005年,“十五”期间)

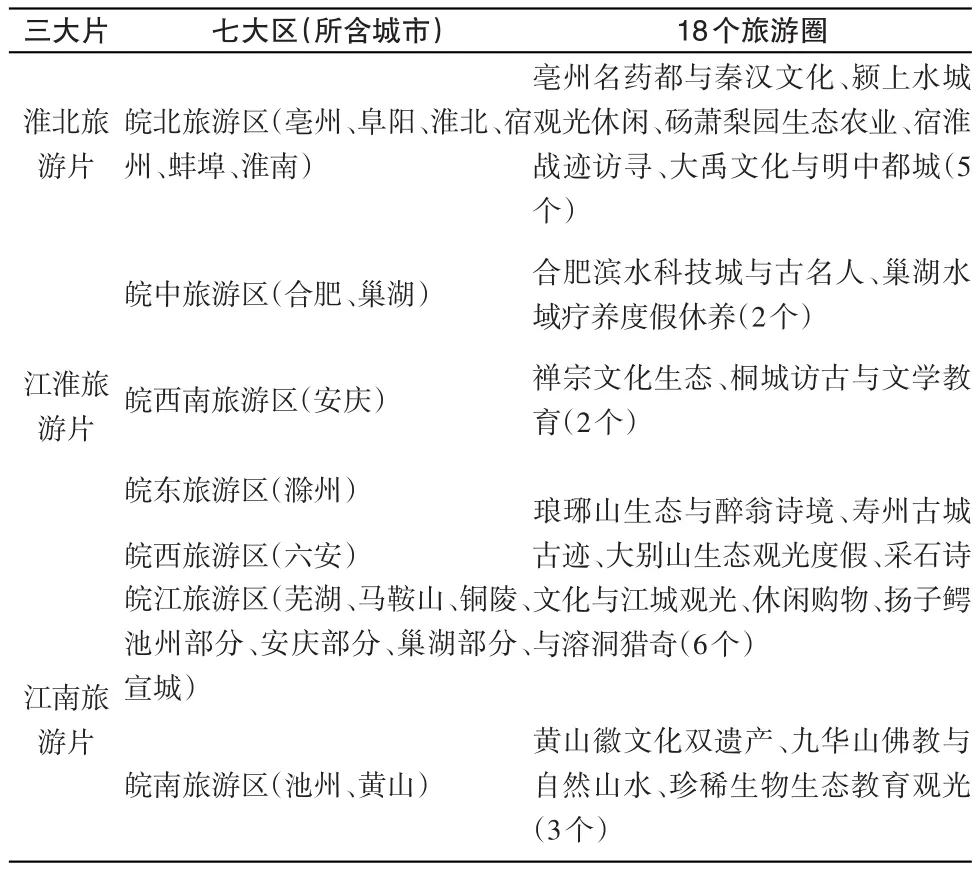

步入21世纪,安徽省旅游业发展迈入了一个新的纪元。在此期间,安徽省制订了不同层次、不同范围的多种旅游规划,包括有《安徽省旅游总体规划》《安徽省生态旅游规划》《环巢湖旅游发展规划》《“两山一湖”旅游总体规划》及大多数市、县的旅游发展规划。其中《安徽省旅游总体规划》对安徽省进行了全面的旅游区划,如表1所示,整个旅游空间布局被划分为七大区、三大片,由此基础上形成了18个旅游圈,并且进一步设计出20条特色旅游线路产品[2]。在当时是达到了全国业内的领先水平,对安徽省的旅游产业发展具有里程碑式的指导意义[3]。规划提出要面向国内、国际两个市场,坚持地区非均衡发展战略、形象品牌战略、市场营销战略、可持续发展战略和科技兴旅战略的“五大发展战略”,将本省和周边相邻地区及长江三角洲城市群作为旅游市场开发的重点,并就相关配套产业的整合与政策的制定提出建议和措施。此详细规划为安徽省旅游业在“十五”期间有序科学地发展提供了保证。

表1 《安徽省“十五”旅游总体规划》——旅游区划

1.4初步成熟阶段(2006年—2010年,“十一五”期间)

“十一五”是全面建设小康社会承前启后的重要阶段,安徽省充分发挥旅游资源优势,进一步奠定了旅游发展基础,全面提升了产业素质,努力实现了旅游业的跨越式发展。安徽省于2006年重新编制了《安徽省“十一五”旅游发展规划》,分别从指导思想、指标任务、发展格局、方法措施等方面对之前的《“九五”旅游发展规划》和《“十五”旅游发展规划》进行了结合实际的补充、调整和提升。《安徽省红色旅游规划》也在这一阶段首次出台,传达出省政府大力弘扬发展红色旅游的决心。

此版《安徽省“十一五”旅游发展规划》将全省分为三大板块,如表2所示,即新皖北区域旅游区、泛巢湖国家旅游区及大皖南国际旅游区,呈现出循序渐进的阶梯型旅游区划分布[4]。其中特别提出既要优化巩固传统的旅游区域,也要加快发展新规划中五个重点区域的多方位发展观点。

表2 《安徽省“十一五”旅游总体规划》——旅游区划

1.5突破发展阶段(2011年—至今,“十二五”以后)

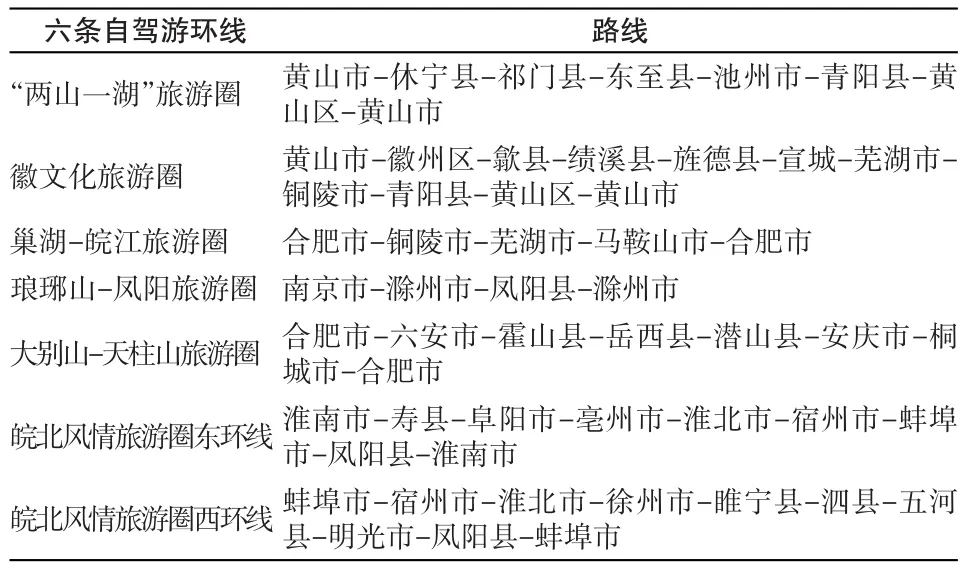

2012年安徽省发布了《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》,是沿用至今的最新版旅游发展总体规划。在这份安徽省未来旅游业发展的“蓝皮书”中,突破了以往的旅游区划模式,打破了地域的限制,不再以传统的地级市行政单位进行区划,而是以主题旅游功能来进行整体的设计,明确提出安徽省将着力打造十大主题旅游功能区、六条自驾游环线以及二十五个夜景游览区。通过差异化定位来满足不同游客的多方面需求[5]。其中十大主题旅游功能区分别是:亳州古城与养生文化旅游功能区、黄河故道与楚汉文化旅游功能区、淮河风情与历史文化旅游功能区、大别山多彩旅游功能区、巢湖温泉与都市文化旅游功能区、琅琊山与大明文化旅游功能区、主题公园与诗词文化旅游功能区、九华山佛教文化与铜文化旅游功能区、天柱山与黄梅戏文化旅游功能区及黄山与徽文化旅游功能区。六条自驾游环线,如表3所示。二十五个夜景游览区则包括有:黄山率水-新安江夜游、黄山不夜城、芜湖古城、贵池水城、九华山夜游、秋浦河乡村旅游带、铜陵天井湖中央游憩区、安庆滨江风光带、青弋江旅游带、宣城敬亭山旅游区、宁国青龙湾太虚幻境旅游区、马鞍山采石矶诗词文化旅游区、合肥庐州古城、合肥滨湖新区、合肥三河古城、巢湖滨湖景观长廊、滁州琅琊山夜游、宿州渔沟灵璧石主题镇、淮北雕塑艺术城、亳州古城、阜阳颍州西湖、淮南焦岗湖、寿阳古城、蚌埠龙子湖、凤阳明中都。

表3 《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》——六条自驾游环线

综上所述,安徽省旅游区划从1978年到至今的近四十年期间里,共经历了五次演变。

第一次演变,是“九五”之前。从1978年至1995年期间,这漫长的十八年是安徽省整体旅游业的萌芽起步阶段。安徽省开始关注旅游规划,但尚未形成具体的旅游区划。

第二次演变,是“九五”期间。1996年编制的《“九五”旅游发展规划》最早提出建立皖南、皖西南、皖西、皖中、皖东、皖北六大旅游区。这是安徽省首次出现旅游区划的发展理念。

第三次演变,是“十五”期间。2002年编制的《安徽省旅游总体规划》将全省旅游区划为“三大片”——淮北旅游片、江淮旅游片、江南旅游片,以及“七大区”——皖北旅游区、皖中旅游区、皖西南旅游区、皖东旅游区、皖西旅游区、皖江旅游区、皖南旅游区。此次旅游区划在《“九五”旅游发展规划》的基础上,新增皖江区域为独立的旅游区。

第四次演变,是“十一五”期间。2006年编制的《安徽省“十一五”旅游发展规划》将全省旅游区划为三大板块——新皖北区域旅游区、泛巢湖国家旅游区及大皖南国际旅游区。此次旅游区划打破了《“九五”旅游发展规划》和“十五”《安徽省旅游总体规划》的传统旅游区划格局,建立了全新的旅游区域划分体系。

第五次演变,是“十二五”之后。2012年编制的《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》则跟以往的规划都不一样,彻底打破了以地级市为行政单位的传统旅游区划,改用了前所未有的区划方式,即按照主题旅游功能进行分区和旅游线路的设计,这是一种突破性的改革,也是与时俱进的产物。

2 安徽省旅游区划的述评

根据对安徽省旅游区划的演变历程整理可见,伴随着国家每次“五年计划”,安徽省均重新进行了旅游区划和适时调整。各阶段的旅游区划都取得了较好的成效,旅游总收入、旅游外汇收入、国内旅游收入、入境旅游人数、国内旅游人数等行业指标实现了预期的增长目标,基本达到了安徽省旅游发展计划的要求,但是也仍然存在一些不足之处。

2.1旅游区划层次过于繁杂

纵观近年来的安徽省旅游规划方案,呈现出细致繁杂、面面俱到的状态趋势。在“十五”《安徽省旅游总体规划》中,对旅游的区划一共分了“片、区、圈、品”四个层次。先是把全省旅游区划为三大片,然后又分成七大区,接着又分出18个旅游圈,最后分到20个特色产品。在“十二五”《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》中,不仅将整个安徽省划分为十大主题旅游区,还进一步细化到县、镇级行政单位的旅游发展计划。层次过多,稍显繁杂。整个区划是对全省所有旅游资源的罗列安排,重点不突出。各级政府和旅游局在具体实施方案时,容易造成方向不明确,抓小失大,令旅游区划失去了实际发展意义。

2.2旅游区划内容过于广泛

不论是“十五”《安徽省旅游总体规划》、《安徽省“十一五”旅游发展规划》,还是《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》,对于旅游区划的涵盖内容均显得过于广泛,囊括了几乎所有的旅游资源及其未来的发展计划。但实际上,有些旅游资源区可能在目前并不会实际进行开发,在省政府、市政府的开发时间计划表上也许是被排在若干年之后的,可是也被列在了现在的旅游区划之中,例如《安徽省旅游业发展总体规划(2012至2020)》中所设计的“二十五个夜景游览区”之一的“芜湖古城”项目,已被搁置了近10年,尚未进行建设开发,目前根本不可能对游人开放。因此这些规划中所列出的项目,有些若现在开发,可能过早,不会达到预期的收益目标,好项目变成了坏项目,有些若现在不开发,则又显得不符合当前的旅游区划。

2.3旅游区划分区不尽合理

制订旅游区划方案时,不仅要科学地选取分析指标和划分方案,更要考虑区域完整、整体综合、经济效益、特色主导、中心便捷、可持续发展等区划原则,其中不容忽视的一项考虑因素就是历史文化渊源。其中《安徽省“十一五”旅游发展规划》为安徽省旅游业在“十一五”期间带来了飞跃式的发展,但是仔细研究发现,该规划中对旅游区域的划分不尽合理。三大板块所包含的城市之间,存在“血缘不亲、地缘不近、文缘不同、商缘不连”的不协调因素,相互之间的可融入性存在一定障碍。例如,大皖南国际旅游区包含黄山、宣城、马鞍山、池州、芜湖和铜陵六市,相互之间文化传统自古不同,其中黄山与宣城同属徽文化区,而马鞍山与芜湖同属江淮文化区。滁州被列入泛巢湖国家旅游区,但随着南京至滁州高速铁路的开通,这座安徽省最东边、与江苏省交界的城市,在地缘上其实与江苏省更加亲近,应该考虑如何充分发挥其“桥梁”的作用,将安徽省与江苏省区域发展联系起来。

2.4旅游区划制定有时效性

著名学者Baud-Bovy[6]曾经提出旅游规划的过程是一个周期性的重复过程,因此每隔一定的时间要重做一次规划,间隔的时间段一般为5年为宜。当今世界是一个超高速发展的社会,现在已经是2016年,步入“十二五”计划的末期阶段,经济、社会、文化等各方面都发生了翻天覆地的变化,目前使用的旅游区划正在逐渐失去它的时效性,对新形势下的旅游业发展失去了指导意义。在即将迈入“十三五”阶段之际,与时俱进地重新进行旅游区划已经迫在眉睫。着眼于交通、文化、地域、资源、经济、生态等方面综合考虑,从而制定出层次分明、重点突出、分区合理的可持续发展旅游区划。只有保证旅游区划和规划的调整可以跟上社会发展的步伐,旅游业才能实现健康长效的发展目标,否则任何规划都只是一纸空谈。

3 安徽省旅游区划的建议

3.1科学调研,合理分区

科学划分安徽省旅游区,有利于资源整合,有利于发展旅游业,有利于推动经济增长,有利于提高区域优势,为构建安徽省成为旅游强省奠定基础,从而真正融入长三角经济圈。旅游区划在制订具体方案时,一定要从整体上通盘考虑、综合衡量[7],不必一味地追大求全,而是应该运用科学合理的方法。深入基层做好前期的调研工作,了解当地的“文缘、血缘、地缘、商缘”等因素,再结合现代社会发展中的交通、商业、政治、经济等背景,做出科学而合理的旅游区域划分。在今后的研究中,也可以考虑尝试按照文化传统、交通运输、商业联系等因素进行跨区域旅游区划,彻底打破按照省内行政区进行旅游区划的习惯。

3.2与时俱进,时常更新

伴随着高科技的发展,现代社会时刻都在发生着日新月异的变化,任何地方的发展并不是一成不变、完全按照既定书面计划来进行的,伴随的不定因素非常多,例如国际形势、国家政策、社会经济大环境等。因此在制定旅游规划和建立旅游区划时,尤其需要与时俱进地结合社会经济发展现状,以经济效益、生态保护为原则[8],时常更新修正,而不能墨守成规的抱着五年甚至十年前制订的既有旅游区划发展。按照现在世界发展的速度,可以考虑每三年制订全新的旅游区划总体方案,每一年调整具体的实施方案则比较合理。这样才能紧跟时代发展,对安徽省旅游区域进行科学的区划,得出适合发展的最佳特色模式,从而保证旅游规划与区划的科学性、有效性和可行性,为安徽省旅游业发展及未来定位提供理论指导。

3.3抓大放小,落实执行

针对之前制订的旅游规划和区划方案层次繁杂、内容广泛等问题,建议在今后制订时省级政府遵循“抓大放小”的原则,不必面面俱到、事无巨细的将旅游规划和区划方案统一制订到县级行政单位的旅游发展计划。可以将县级行政单位的旅游规划与区划方案下放至各个地市的旅游局来进行制订,其优点是一方面各地市旅游局更加了解自己的旅游资源,可以制订出特色的旅游方案,另一方面各地市旅游局在制订旅游发展规划时亦会更加结合实际,保证了旅游区划方案的落实执行。从而避免花费了大量的人力、物力和财力,而上层制订出的旅游规划与区划方案不够“接地气”,因实施有困难,被搁置的尴尬局面。确保了安徽省旅游业资金投入的有效发展。

3.4区域联动,特色发展

不同区域之间旅游资源的差异性恰恰形成了各自的地方旅游特色,而这些特色就是其旅游资源的区域优势[9]。省内区域互动,联手促销,开发、培育市场,将有利于各区域在旅游发展方面的互惠互利,达成共同发展之目的。区域比较和区域联系的加强可以对各自的旅游发展产生机遇与竞争的双重效果,促进各区域旅游产业的发展与改革。同时区域一体化使各地的旅游业能均衡发展,缩小地区间经济差异,对区域之间的经济交流和文化发展更加有利。各区域旅游业制订差异化、特色化、个性化的的发展策略,不仅针对外省游客,更是针对本省游客进行大力的宣传促销,倡导“安徽人游安徽”,从而将不断升温的旅游消费更多的留在本省。这样也为安徽省旅游资源的管理及经营者转变观念提供了参考依据,改变目前旅游区域“南热北冷”发展不协调的状况,推动本省经济发展。

4 结语

安徽省旅游区划自产生至今共经历了五次演变,各个阶段的区划方案均反映了其时代特点,虽然仍存在不足之处,但是一直向着更加全面、完善的方向调整改进。现在我国已进入“十三五”时期,在新常态的社会经济发展下,安徽省政府应科学合理地调查、研究、制订、实施与时俱进的安徽省旅游区划新方案,以促进旅游业的可持续发展。

[1]赵宏亮.甘肃省旅游区划初探[J].甘肃农业,2006(4):100-101.

[2]北京大学城市规划设计中心.安徽省旅游总体规划[M].北京:中国旅游出版社,2004:2-76.

[3]高蔚青.《安徽省旅游总体区划》解读[J].江淮,2004(9):15-16.

[4]王娟.安徽旅游研究述评[J].黄山学院学报,2006(4):22-23.

[5]方叶林,黄震方,胡小海.安徽旅游资源错位现象及相对效率评价[J].华东经济管理,2013(6):31-33.

[6]Baud-Bovy M,Lawson F.Tourism Master Plan-Toronto[M]. Management Development Institute Ryerson Polytechnical Institute, 1976:122-134.

[7]保继刚,楚义芳.旅游地理学[M].北京:高等教育出版社, 1999:178-179.

[8]陆林.旅游规划原理[M].北京:高等教育出版社.2005:129-130.

[9]颜泳红.“长株潭”区域旅游合作的驱动机制[J].湖南工业大学学报,2007,21(3):67-69.