渤海典型低孔低渗油藏储层预测及效果——以渤海A油田沙河街组二段为例

周军良,胡勇,李超,赵军寿,陈华靖

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院)

渤海典型低孔低渗油藏储层预测及效果——以渤海A油田沙河街组二段为例

周军良,胡勇,李超,赵军寿,陈华靖

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院)

综合利用地震、钻井、测井等资料,从渤海A油田古近系沙河街组二段的地层发育特征入手,以砂体发育特征与地震资料响应的匹配关系为研究思路,探究古地貌分析、地震属性分析等手段对研究区沙二段储层预测的适用性。通过开展最大振幅之和的地震属性计算、已钻井砂体厚度趋势约束、古地貌联合校正的储层预测,表明在沙二段沉积时期研究区主要为沟谷与洼地被两凸起分隔的古地貌格局,有利储层主要发育在西南及东北古地貌低洼处,东北部是后期开发调整的潜力区。基于该储层预测方法的合理性得到了5口设计井实钻结果的检验,证实了该成果不仅有助于油田下步调整方案的制定和实施,而且储层预测的思路和方法也可供海上类似中深层油田借鉴。

沙河街组;古地貌;地震属性;储层预测;渤海湾盆地

一般而言,油气田的中深层储层多具有埋藏深、构造复杂的特点,且受埋深的影响,储层往往具有低孔、低渗的特征。因此,储层预测问题已成为中深层油气田勘探开发的主要技术瓶颈,尤其是储层预测对调整井的部署及各种开发方案的制定起着至关重要的作用。目前,储层预测的方法主要包括层序地层学分析、古地貌分析、地震反演技术、地震属性分析等[1-4],但对于海上中深层油田而言,由于受地震资料分辨率低、钻井资料少、钻井分布不匀等因素的限制,各种预测方法都受到了很大程度的制约,尤其对于渤海A油田而言,沙河街组二段(简称沙二段)的地层厚度薄,更加大了储层预测的难度。本文以地层发育特征为切入点,在井震匹配关系研究的基础上,讨论了各种方法的适用性,进而确定有效方法,对有利储层进行了预测,并得到了设计井验证,该成果不仅有助于油田下步开发调整,而且其中的思路和方法对海上类似中深层油田也有一定的借鉴意义。

1 油田概况

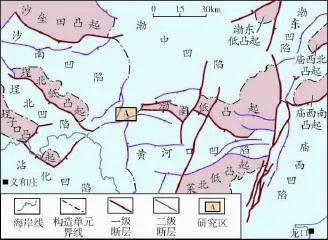

渤海A油田位于渤海南部海域,平均水深20m;构造上位于渤海湾盆地渤南低凸起西端、渤中凹陷与黄河口凹陷的分界处(图1)。A油田为海上中型低孔、低渗油田,油藏类型为构造、岩性-构造油藏,是海上低渗油田高效开发的先导试验区。油田沙二段油藏面积约20 km2,埋深在3100~3300m之间,目的层地震资料的主频16Hz,地层厚度在21~106m之间,研究阶段共计钻井20口,储层为辫状河三角洲前缘沉积。由于地层厚度薄,且受埋藏深、地震资料分辨率低、钻井资料少等因素的影响,储层预测难度大,严重制约了油田的开发调整及滚动挖潜。

图1 研究区位置图

2 储层预测方法探讨

对于研究区,储层预测的主要难题在于地震资料分辨率低(主频16Hz),取地层速度3600m/s,则地震资料可分辨厚度下限为56m,而实际地层厚度又薄,这进一步加大了储层预测的难度。区域上,沙河街组三段(简称沙三段)沉积末期,受构造运动影响,地层整体抬升遭受剥蚀;进入沙二段—东营组沉积时期,受喜马拉雅运动东营构造幕的影响,盆地进入裂后热沉降阶段,整体上处于构造衰退期,构造活动相对较弱[5-6]。邓运华等[7]研究认为沙二段以砂泥岩互层为特征,为辫状河三角洲沉积,且各井区地层厚度均有一定幅度的变化。因此,寻找地层发育特征与地震资料的匹配关系,充分发挥已有钻井、测井和地震资料的作用,深挖有用信息,是研究区有利储层预测的关键。基于以上认识,尝试寻找已钻井所揭示的地层特征与地震资料响应特征之间的关系,探讨古地貌分析、地震参数分析等储层预测手段的可行性,则有可能对有利储层进行准确预测。

2.1古地貌分析

作为盆地分析的一个重要方面,古地貌恢复已成为沉积体系研究、储层预测的一种重要技术手段。但就目前而言,由于受资料以及技术的限制,古地貌恢复仍主要以定性描述为主,且精度也常受多种因素限制[8-9]。一般来说,影响古地貌恢复精度的因素包括构造沉降量恢复及地层厚度恢复等,其中地层厚度恢复的精度又受剥蚀量及压实量等因素的影响[10]。研究区沙二段沉积时期构造活动相对较弱,盆地处于热沉降阶段,可以认为古地貌的差异主要是由于区域热沉降造成的,构造因素对古地貌的恢复精度影响较小。此外,研究区沙二段地层厚度较薄,加东辉等[10]认为去压实校正对总体地貌形态影响不大,因此地层厚度恢复能够较好地反映研究区古地貌特征,根据沉积补偿原理,可以认为研究区地层厚度与古地貌近似呈负相关性。所以研究区古地貌恢复的关键,在于如何利用分辨率较低的地震资料和有限的钻井资料来对沙二段的地层厚度进行恢复。

2.1.1古地貌恢复

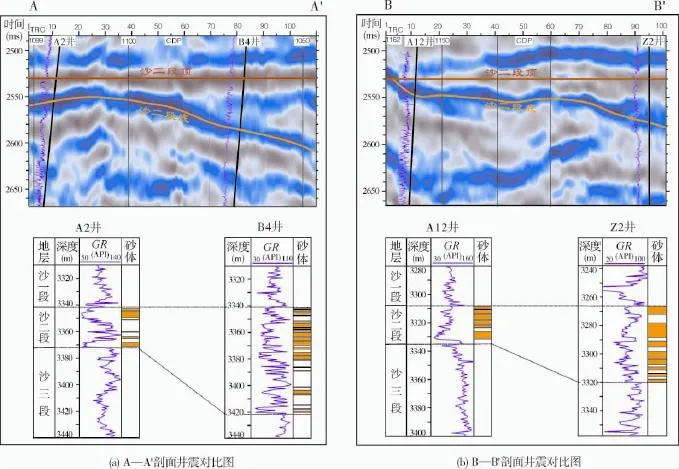

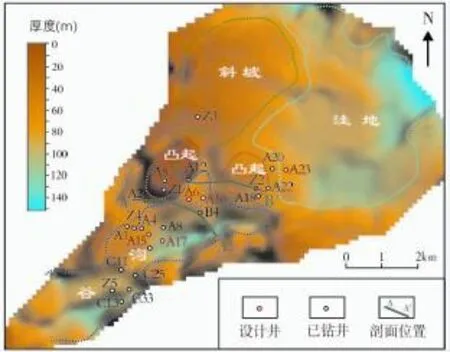

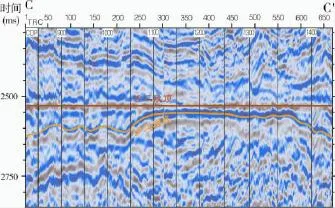

井震结合往往能获得较好的层位解释信息,但由于勘探阶段的钻井资料较少,这将导致对地层厚度的恢复常存在较大偏差,也会影响古地貌恢复的精度。如若基于已钻开发井所揭示的地层厚度与地震时间厚度的匹配关系,则对地层厚度的恢复往往具有较高的精度,这样也能获得较为真实的古地貌形态。从研究区井震结合的剖面上看,钻井揭示地层厚度与地震资料响应虽然存在一定偏差,但整体具有较好的吻合关系:地震剖面显示的上超现象与钻井揭示的特征相似(图2a),地震资料的时间厚度变化与钻井揭示的厚度变化吻合(图2b),因此研究区地震资料可以用来恢复地层厚度,尤其是基于井点约束的地震精细解释,能够较为准确地获取沙二段的地层厚度,从而进一步来恢复古地貌的形态。具体步骤是,以井震标定为桥梁,通过对沙二段顶底界面的精细追踪对比,首先获取沙二段地层时间厚度,在此基础上,以实钻井的地层厚度为约束条件,通过时深转换,来恢复沙二段地层厚度,再利用沉积补偿原理,进一步对沙二段古地貌进行恢复(图3)。

2.1.2古地貌类型及特征

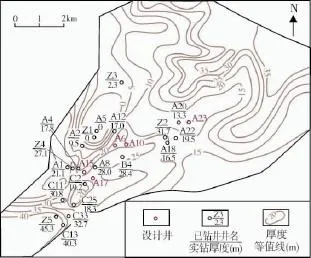

徐长贵等[2]认为渤海海域古近系大型侵蚀沟谷主要发育在剥蚀区。研究区沙三段抬升遭受剥蚀,但沙二段沉积时期位于凸起末端,古地貌差异不大,仅发育小型沟谷(图3)。根据古地貌的差异可以区分出四种古地貌类型,即沟谷、凸起、洼地、斜坡。古地貌整体表现为沟谷与洼地被凸起分隔的格局,其中沟谷主要分布在西南部,表现为长条状沟槽,整体呈北东向展布,目前钻井分布较多;凸起位于中部,古地形高于周围地区,范围相对较小,整体呈北东向展布,其中Z1井附近凸起位置较高,Z1井、A5井揭示该部位不发育沙二段;洼地主要分布于东北部,古地形低于周围地区,低洼区面积相对较大,地形坡度整体平缓,内部可见小型沟槽,该区域目前未钻井;斜坡位于北部,为向东逐渐倾斜变深的单一斜坡面,古地貌相对较高,但坡度较缓,分布范围相对较大,Z3井揭示地层厚度较薄。

2.2地震属性分析

地震数据体中包含有大量的地质特征信息,地震属性分析可以提取隐含于地震数据体中的流体、岩性和地层等信息[3,11]。地震属性分析对储层的预测取决于地震资料的分辨率。

图2 渤海A油田沙河街组二段井震分析示意图(剖面位置见图3)

图3 渤海A油田沙河街组二段古地貌分析图

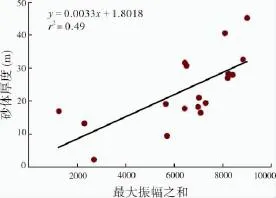

图4 渤海A油田沙河街组二段实钻砂厚与最大振幅之和的关系

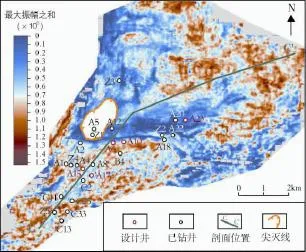

研究区地震资料分辨率低、地层厚度薄,通过分析反映储层特征的地震参数后,发现地震最大振幅之和这一属性与已钻井揭示的储层分布特征具有较好的匹配关系,且具有一定的正相关性(图4):地震最大振幅之和大,反映储层厚度有增大的趋势。但是,在该属性值差别不大的情况下,实钻砂岩厚度仍有超过10m的差异,如C11井点处的属性值为6502,实钻砂岩厚度为30.8m,C25井点处的属性值为6980,实钻砂岩厚度为18.3m。此外,对于靠近地层缺失区域,受地层厚度薄等因素的影响,井点属性值与实钻地层厚度的匹配关系较差,如A12井地层厚度仅25m,井点属性值为1240,而实钻砂岩厚度为17m。因此,可以认为受地震资料分辨率、地层厚度等因素的影响,最大振幅之和属性难以满足砂岩厚度定量预测的要求,但可以用来反映砂岩厚度的整体分布趋势,并进行半定量预测。基于此推断,可以利用地震最大振幅之和的平面属性来进行砂岩平面分布特征的研究。从提取的地震最大振幅之和属性平面图来看(图5),对于西南部钻井区域,属性值表现为由西南向东北有降低的趋势,说明砂岩厚度具有沿西南向东北变薄的趋势,这与邓运华等[7]对该油田沙二段沉积物源的认识一致,即研究区主要受西南方向古物源的影响,发育辫状河三角洲前缘沉积;对于东北部未钻井区域,同样存在属性值较高区域,表现为由东北向西南属性值降低,且从地震剖面C—C′(图6)可以看出,东北部未钻井低洼区域的地震同相轴与西南部已钻井沟谷区域的特征具有一定的相似性,属性及同相轴特征均说明该区域存在受渤南低凸起古物源影响的可能,储层较为发育。

图5 渤海A油田沙河街组二段最大振幅之和属性平面图

图6 渤海A油田沙河街组二段顶拉平原始地震剖面

2.3有利储层分析

基于以上分析,以古地貌控砂机理为依据,运用地震最大振幅之和属性的砂体厚度半定量预测方法,并结合已钻井资料进行辅助修正,对研究区沙二段砂岩厚度进行了预测,得出了储层的宏观分布特征(图7)。综合研究表明,沙二段储层较厚的区域主要分布在西南部古沟谷及东北部古洼地区域,其中西南部已钻井区域具有较好的加密调整空间,而东北部目前未钻井,是下一步滚动挖潜的有利区块。对于古地形较高区域,寻找次一级低洼区则是寻找有利储层的关键,如研究区两凸起所夹持的低洼区域(A12井附近),实钻揭示储层厚度为17m,周边具有一定的调整挖潜空间。而Z3井附近的古斜坡周边,储层厚度较薄,Z3井揭示储层厚度仅为2.3m,潜力较小。此外,由于两个方向的物源在局部地区可能交互叠置沉积,后期滚动开发进行有利储层预测时,要注意砂泥岩薄互层对调整井的不利影响。

图7 渤海A油田沙河街组二段砂岩厚度等值线图

3 应用效果

上述分析表明,用研究区最大振幅之和的属性值来预测砂岩厚度尚存在一定误差,不能仅靠单一属性值进行砂岩厚度精细预测。有鉴于此,本次预测结合了古地貌特征和已钻井的砂岩厚度。在对西南部已钻井区域利用属性值预测砂岩厚度的同时,引入了砂体厚度趋势校正值,即以周边两口井实钻砂岩厚度变化值的二分之一作为校正值,以古地貌的相对高低关系作为正负系数(如果设计井的古地貌位置相对较高则引入负校正值,古地貌位置相对较低则引入正校正值),通过校正,尽量缩小厚度预测误差;而对于东北部钻井较少的区域,则参考古地貌特征,运用地震最大振幅之和属性值进行预测。

根据以上砂岩厚度预测分析方法,结合油田实际生产情况以及现有的井网、井距,综合部署了5口井(图3,图5,图7),其中利用A6、A10、A15、A17井对西南部已钻井区域内加密调整,利用A23井对东北区域边部滚动挖潜。A6、A10井由属性值计算砂体厚度为25.1m、27.7m,周边井B4、A12井砂体厚度变化值的二分之一为5.7m,A6、A10井的古地貌均较B4井的高,引入负校正量-5.7m,预测砂厚分别为19.4m、22.0m;A15井由属性值计算砂厚为27.3m,周边井A8、A4井砂体厚度变化值的二分之一为5.1m,A15井的古地貌较A8井的高,引入负校正量-5.1m,预测砂体厚度为22.2m;A17井由属性值计算砂体厚度为22.6m,周边井C2、A8井砂体厚度变化值的二分之一为4.4m,A17井的古地貌位置较低,引入正校正量4.4m,预测砂体厚度为27.0m;A23井周边已钻井较少,通过属性值预测砂厚为9.2m(表1)。从设计井的实钻结果来看,误差范围在5m以内(表1),属于较好的应用效果,说明了基于地震最大振幅之和的属性计算、已钻井砂体厚度趋势约束、古地貌联合校正砂岩厚度的预测方法的合理性,这不仅提高了砂厚预测精度,也证明了东北部未钻井区域具有一定潜力,为下一步研究深化及油田开发调整打下了一定基础。

表1 渤海A油田设计井预测砂厚与实钻砂厚误差统计

4 结束语

本次研究通过寻求已钻井所揭示的砂体特征与地震资料的匹配关系,利用基于地震最大振幅之和的属性计算、已钻井砂体厚度趋势约束、古地貌联合校正砂体厚度等,综合进行储层预测,较好地解决了由于资料限制所带来的难题,该方法的合理性得到了实钻结果的验证,其思路和方法本身也可供类似的海上油田借鉴。但对于中深层储层预测而言,在基于以上思路和方法进行储层预测时,也要关注砂层组内部的结构变化和储层物性变化给开发调整带来的不利影响,以规避风险。

[1]肖玉茹,何峰煜.高分辨层序地层学在储层预测中的应用[J].石油实验地质,2003,25(2):169-173.

[2]徐长贵,赖维成.渤海古近系中深层储层预测技术及其应用[J].中国海上油气,2005,17(4):231-236.

[3]张国栋,刘萱,田丽花,等.综合应用地震属性与地震反演进行储层描述[J].石油地球物理勘探,2010,45(增刊1):137-144.

[4]董立生.深层浊积砂砾岩体地球物理预测技术研究[J].西南石油大学学报:自然科学版,2010,32(1):52-56.

[5]吉双文.渤海湾盆地喜马拉雅运动幕次划分及演化特征[J].大庆石油地质与开发,2007,26(4):38-42.

[6]项华,徐长贵.渤海海域古近系隐蔽油气藏层序地层学特征[J].石油学报,2006,27(2):11-15.

[7]邓运华,李建平.渤中25-1油田勘探评价过程中地质认识的突破[J].石油勘探与开发,2007,34(6):646-652.

[8]姜正龙,邓宏文,林会喜,等.古地貌恢复方法及应用——以济阳坳陷桩西地区沙二段为例[J].现代地质,2009,23(5):865-871.

[9]罗顺社,陈晓.泌阳凹陷南部陡坡带核二段古地貌恢复及其对沉积体系的控制[J].石油天然气学报,2011,33(3):1-5.

[10]加东辉,徐长贵,杨波,等.辽东湾辽东带中南部古近纪古地貌恢复和演化及其对沉积体系的控制[J].古地理学报,2007,9(2):155-166.

[11]白宝玲,赵洪洲.地震多属性综合分析技术在储层预测中的应用[J].石油天然气学报,2010,32(1):246-248.

编辑:黄革萍

Zhou Junliang:Geology Engineer.Add:Bohai Oilfield Research Institute of CNOOC Tianjin Branch Company,609 Zhabei Rd.,Tanggu,Tianjin,300452,China

Reservoir Prediction and Result of Classical Eocene Shahejie-2 Reservoir w ith Low Porosity and Low Permeability in Oilfield A,Bohaiwan Basin

Zhou Junliang,Hu Yong,LiChao,Zhao Junshou,Chen Huajing

Based on the results of reservoir prediction by calculating the seismic attribute ofmaximum amplitude,using the trend constraint of the thickness of drilled sand body and combining the correction w ith the palaeogeomorphology,it is shown that the palaeogeomorphological framework consisted of valleys and swales that were separated from two arches during Paleogene Shahejie-2 sedimentation in Oilfield A.It is believed that the potential reservoirs are distributed in the palaeogeomorphologically low-lying areas in the northeast and especially the southw est.These methods of this reservoir prediction have been proved effective by drilling results of five designed wells and helpful to the future development and implementation.

Eocene;Shahejie Fm.;Palaeotopography;Reservoir prediction;Bohaiwan Basin

TE122.2+4

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2016.04.009

1672-9854(2016)-04-0073-05

2014-12-25;改回日期:2016-03-23

本文受中海石油(中国)有限公司科技攻关项目“渤海典型低孔低渗油藏勘探开发关键技术研究与实践”(编号:CNOOCKJ125ZDXM07LTDTJ02)资助

周军良:1983年生,工程师,主要从事油田开发地质相关工作。通讯地址:300452天津市塘沽区闸北路609信箱渤海石油研究院;E-mail:zhoujl4@cnooc.com.cn

——北美又一种非常规储层类型