刻铜收藏与金石学审美趣味

◆杨未君(石家庄)

刻铜收藏与金石学审美趣味

◆杨未君(石家庄)

以前写过一篇《浅论近代刻铜文房的金石学属性》(见《艺术中国》2012年第11期)的文章,谈了对刻铜文房与金石学的肤浅的认识,大概包括三个方面:一、金石学的定义及铜刻的历史;二、陈寅生与金石学;三、民国刻铜文房中的金石学元素。最后得出“刻铜收藏研究应在金石学中占有一席之地”的结论。几年过去了,光阴虚度马齿徒增,认识也没什么深入,再来谈刻铜文房和金石学,也还似老调重弹。但有些心得换个角度说说,意在为感兴趣的藏友提个讨论的由头,抛砖引玉,希望藏友们批评指正。

话题也大概从三个方面说起:

一、晚清(刻铜文房产生时)的金石学氛围

铜刻的历史源远流长,但我们要说的刻铜文房主要兴盛在晚清。按一般的说法,晚清始于道光,历经道咸同光宣直到民国成立,宽泛一点可以顺延到民国初年。清代初期,有关金石的研究是朴学的基石,主要用以考证典籍的异同,纠正史实的谬误,增补史料的缺失。代表人物为经学家,如顾炎武、黄宗羲、王夫之等。乾嘉时期,由于文字狱的高压,文人学士潜心金石,带来考据学的兴盛,形成“乾嘉学派”。钱大昕、王昶、阮元、翁方纲等成为这一派的中坚力量。道光以后,情形有了显著的变化。研究成果显著,藏家辈出。一些大收藏家由于位居高官,社会地位高,逐渐掌握了文化的话语权。这时的金石研究,有收藏宏富、鉴别精严、群体考证的特点。在收藏的种类、数量和质量等方面都超过了前人。这一时期一些大收藏家如潘祖荫、端方、王懿荣、吴大澂、陈介祺、鲍康、吴云、黄易、赵之谦等占领了金石研究的高地。由于材料的丰富,藏家们结合新发现的古物,或证成前说,或另创新解,或纠谬匡误,以“著录、摹写、考辩、评述”四个方面来规范、指导收藏实践,使收藏活动较前辈更加科学,达到了空前的文化高度,产生了广泛而深远的影响。梁启超论及清代学术界,认为其“表现为厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察,排斥理论,提倡实践,是很有特色而且有进步的。”

晚清的金石学的确达到了空前的兴盛。当时的官僚阶层是社会的精英,拥有普通人不可企及的社会资源。精英阶层的喜好,也带来了收藏市场的活跃与繁荣。当时京城的精英收藏,主要以潘祖荫为纽带,形成了较为固定的圈子。由于京师是政治文化中心,士子的进京赶考,京官的外放各地,还有一些地方官员解甲归田后也回到京城来养老,可以说京师的收藏圈在当时是辐射到全国的。

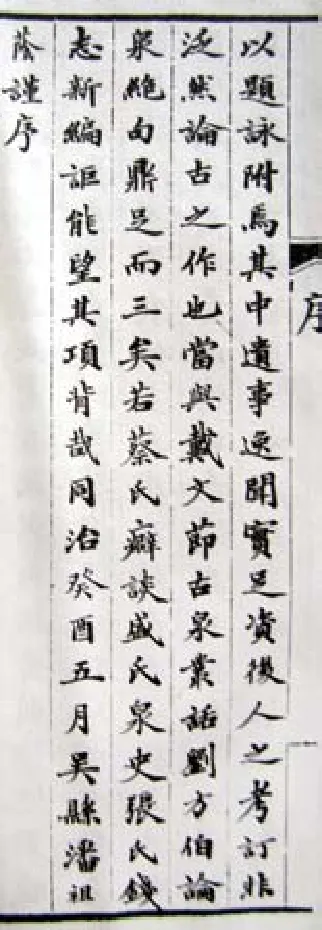

从现有的资料(包括鲍康和潘祖荫往来的信函、潘祖荫为鲍康的文集作序以及鲍康为潘祖荫藏品的题跋等)看,鲍康与潘祖荫往来密切。在潘祖荫的朋友圈中,为潘董理收藏实务的主要是王懿荣、吴大澂等。鲍康年岁比潘整整大二十岁,由于鲍为人中正,学术精严并且是诗文高手,虽然与潘不像吴、王那样关系紧密,但潘对鲍康是非常尊重的(图1a、b)。两个人在收藏的信息交流、藏品鉴赏和学术上,都能互相帮助。

图1a 潘祖荫序鲍康《观古阁泉说》

图1b 潘祖荫序鲍康《观古阁泉说》

我们知道,陈寅生是鲍康的亲戚,与潘祖荫同岁(生于1830年),陈寅生在琉璃厂开店,以刻铜为业,又爱好金石,也为达官贵人搜罗古物,是京师收藏圈的前哨,潘也经常逛琉璃厂,因此陈寅生和潘祖荫相识也是顺理成章的事。陈寅生秀才出身,其社会地位远比我们想象的要高,尽管潘祖荫世代簪缨、位高权重,但古玩行是个特殊的行当,在尊古崇古的理念指导下,大家都是平等的。因此说陈寅生也是晚清收藏圈中的一份子,也是大致可信的。

我们说在刻铜墨盒上刻字及图案“自陈寅生始”,陈寅生是近代刻铜文房之父,陈寅生是在金石学达到巅峰高度的晚清发展了刻铜文房的。在浓郁的金石学氛围中,又与京师金石文化圈有紧密的联系,因此,陈寅生刻铜从一诞生起,就高于当时一般在器物上刻铜的工匠。陈寅生的高明,不仅表现在技艺上,更多的是美术理念的先进、金石文化的先进。

二、文房是文人意志和趣味的体现

文房在中国文化中素来地位特殊,文人收藏在收藏史上也一直是处领导地位的。文房是文人书房中学习和工作的工具、用品,首先是有实用功能的。墨盒、镇尺、仿圈等刻铜文房也一样,最初在琉璃厂的店里出售,也是作为实用品文具出售的。但文人对文具素来情感特殊,赋予了很多实用品之外的情感寄托。这精神层面的要求有时要高出对实用功能的要求。因此文房不仅仅是文具,更是文人意志和趣味的体现,是观赏、把玩的艺术品。有时强调了后者,使用倒是其次了。

文人的意志和趣味其表现是多方面的。比如对材质的看法。相对于金玉珠宝,文人更钟情于竹木砖石。最突出的例子便是对竹材的使用和审美。这样的审美趣味和皇宫贵族是相对立的了。再比如对繁和简的认识,并不一味追求繁缛复杂、细笔满工,宁可用极简的逸笔草草来述说对世俗的无奈和不屑。这一点该是和常俗和匠气相对立了。这当然并不绝对,但骨子里的超凡脱俗、不走寻常路、追求理想和诗意从来都是文人趣味的标志。

文人对金石趣味的情有独钟,还表现在金石拓本的审美上。金石上的铭文图案,传拓到纸上,古朴苍浑,具有独特的表现力。因此金石拓本成为专门的类别,受到文人雅士的追捧。

陈寅生的文人趣味在其刻铜作品中有充分的体现。从文字内容上,陈寅生所刻诗文多隽永典雅,录前人章句不乏高古清奇甚至生僻的辞章。文字之外,作花鸟有生气,作类型人物如高士图、仕女图等亦古趣盎然、不媚凡俗。除此之外,他还创作了相当数量的摹古、释古的作品(图2),其释古文字也融会贯通了乾嘉以来金石学的学术成果,在当时表现出了相当前卫的审美意识。陈寅生的作品风格是十分丰富的,他作为一个商人,也有相当多的作品迎合市场,迎合士子们功名追求,但他能在一定程度上引导士子保持读书人的本分、正直并崇尚廉洁的道德修养(图3,陈寅生《廉泉让水》墨盒),已是难能可贵了。

三、刻铜收藏的审美取向与金石趣味

近代刻铜文房自身的金石学属性是与生俱来的,是胎里带的。这一点只要对刻铜收藏稍有涉猎,就会认同。金石学趣味最重视崇古,最重视文字和图案。在同光之前,比如在阮元时代,就已有装墨汁的盒子了,讲究的大概是用银质的,或许还有金的。相对于金银等贵重材质,铜就相当于竹木了。墨盒起初是素面的,后来也可能有匠人刻些花纹。陈寅生是在当时的环境下,把文人的东西刻在了墨盒上,并且刻的水平最高。这样,一提起刻铜墨盒,就要说“寅生刻”,这和“蔡伦造纸”的情形相仿。近代刻铜长期不受重视,也与崇古理念有关。中国人是崇拜古人的,凡事大多认为“今不如昔”。在审美实践中,更是崇尚高古。墨盒是近代的,年代上不高古,被言必汉唐以远的传统金石学所轻视也是自然的。事情总是随着时间的推移而变化的。拿碑刻来说,在清代以前,是很少有人重视明代碑刻的。但在同光时期的潘祖荫时代,就已有有识之士重视前代甚至清早期的碑刻了。今天的碑刻爱好者,除了上溯远古,也应重视晚近,即是民国碑刻也不容小觑。这样说来,墨盒作为百年前的旧物,被越来越多的人喜爱和研究,在金石学研究中占有一席之地,也是自然的。

图2 陈寅生摹古文字墨盒拓片

图3 陈寅生《廉泉让水》墨盒

从当前的收藏市场和艺术实践来看,金石学的复兴是许多人的愿望并有许多时贤为之身体力行。

从学科发展的角度来说,在辛亥革命前后,随着西方新学科的引入,教育制度的改革和官僚阶层逐渐退出历史舞台,金石学也逐渐分解融入到新的学科体系中或者细分为新的学科。比如甲骨文、敦煌写经的发现和研究,都很快形成了“甲骨学”“敦煌学”。金石学需要很多传统科学作为基础,如文字学、史学、文献学、考古学等,是需要相当高的门槛的。作为一种面向专门对象的收藏实践——近代刻铜收藏来说,收藏的过程就是学习的过程。通过深入细致、下功夫的学习,使收藏多一些科学的方法,多一些有金石趣味的玩法,比如普藏与专题并重、把玩与考证并重;器物与拓本并重,老拓和新拓并重;不仅要重视鉴定辨伪,也要重视欣赏和审美;不仅要重视刻铜本身,也要做些横向的比较和研究,参考竹刻、石刻等门类的玩法等等。这些,相信是我们可以想见和力所能及的。“虽不能至,心向往之”,品位决定审美,贴近金石学趣味,刻铜收藏一定会更丰富多彩,更有趣味。