激电中梯法在辽宁某铜多金属矿普查中的应用效果浅析

【摘 要】激电中梯法是查找硫化物金属矿床的一种有效方法,一直被广泛应用于区域矿产勘查中。本文特以辽宁某铜多金属矿普查实例为论述载体,浅析如何合理运用激电中梯法进行面积性测量,绘制视电阻率与视极化率等值线平面图,圈定激电异常,并结合地质调查成果,判断各异常的找矿意义,为进一步扩大找矿成果,提供有效的找矿方法和方向。

【关键词】激电异常 激电中梯 铜多金属矿 辽宁

随着地质勘查工作程度的逐步提高,地表矿、易识别矿发现的机会越来越少,找矿难度日益增大,寻找深部隐伏矿产将成为地质工作者所面临的紧迫课题[1]。因此,充分发挥物探方法在地质找矿中的作用将显得越来越重要,而在多金属硫化物矿床的勘查中,激电中梯法是一种公认的、极其有效的勘查手段[2-3] 。通过大比例尺的中间梯度面积性测量, 可圈定激电异常的分布范围及形态,再结合地质特征,对多金属矿的普查工作具有一定的指导意义。

1 地质特征

工区地层属于华北地层区辽东分区太子河地层小区,出露地层有下元古界辽河群浪子山岩组石英岩、里尔峪岩组浅粒岩是重要的受变质铜矿含矿层位;晚元古界青白口系钓鱼台组石英岩、南芬组泥灰岩、桥头组石英砂岩;新生界第四系上更新统、全新统松散沉积物(图1)。在废弃的铜矿区见有硅化和孔雀石化,这一矿化现象的存在,为区内寻找铜矿提供了的地质依据。工区地质构造发育,地质实测强糜棱岩带1条,韧性剪切带2条,走向北西;工区内还存在多条北西向和一条北东向断裂构造。这些断裂构造产于不同时期且相互切割或叠加,为区内成矿提供了优越的地质条件。

2 地球物理特征

本次工作在电法工区内采集物性标本40块,涉及各地层的主要岩性,使用DWJ-1型激电模拟器和DWJ-3B型激电接收机采用标本架法进行了物性测试,测试统计结果见表1。测区内各岩性之间的极化率差异较小,且单岩性的极化率均较低,为区内圈定激电异常提供了理论依据;各岩性之间的电阻率差异较大,为判断异常区的岩性提供了较好的物理条件。

3 工作方法及成果解释

3.1工作方法

激电中梯采用纵向中梯装置,供电极距AB=1200-1500m,测量极距MN=40m。测量网度为100×20m,测量AB中间2/3段。测量参数为视电阻率(通过装置设置、电流输入由接收机直接读取)和视极化率(视极化率为多块面积)。

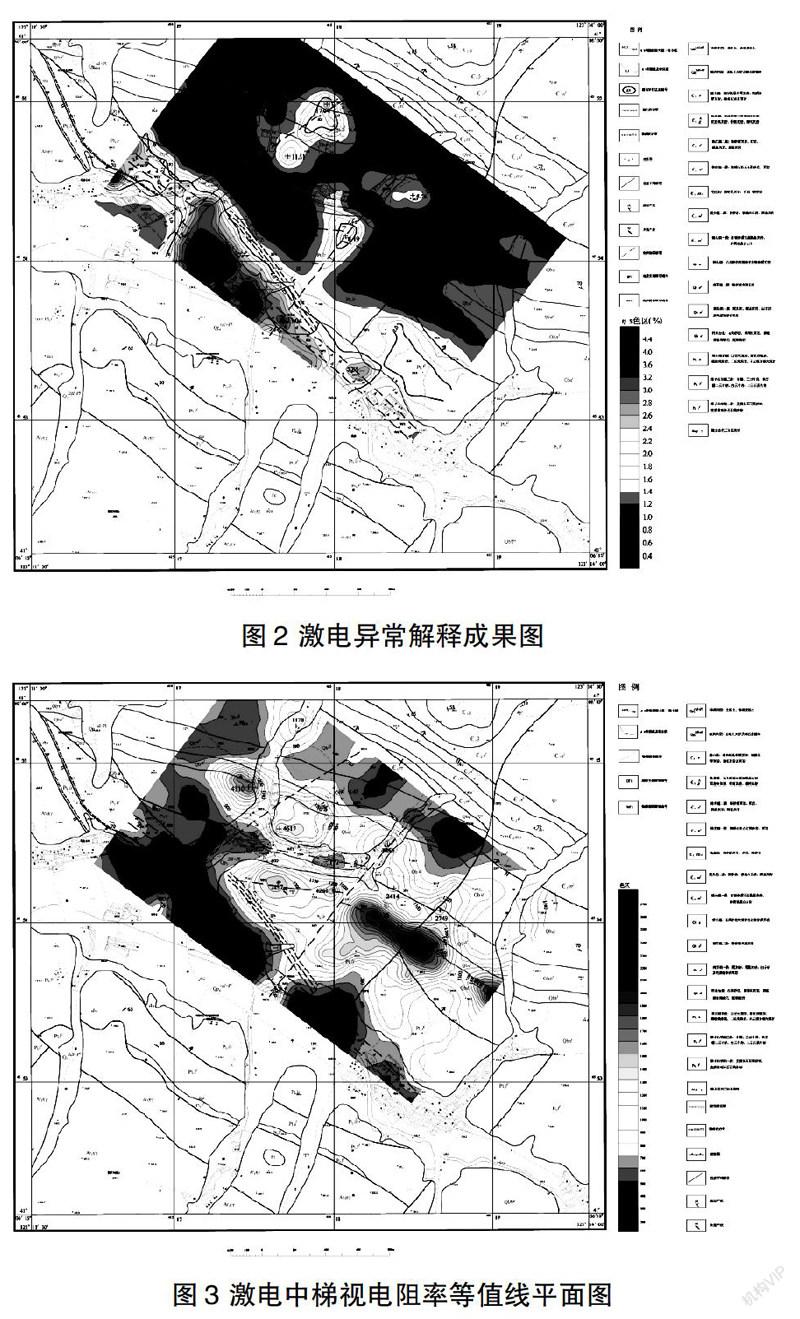

3.2 成果解释

图2和图3分别为测区的视极化率等值线平面图和视电阻率等值线平面图。从两图可以看出:工区内宏观上形成了三个电性截然不同的区块,即低阻高极化区、高阻低极化区和低阻低极化区。三区块走向均呈北西向,与工区主体构造和地层走向基本一致。低阻高极化区位于工区的南部,视极化率大于2%,视电阻率小于900Ω·M,对应地层主要为第四系覆盖区、小面积里尔峪组变粒岩、白云大理岩及浪子山岩组二段二云石英片岩。高阻低极化区主要位于工区的中部,视极化率小于2%,视电阻率大于1000Ω·M,对应地层主要为钓鱼台组石英岩、桥头组石英砂岩。低阻低极化区位于工区的北部,视极化率小于1.2%,视电阻率小于900Ω·M,对应地层为南芬组及桥头组泥灰岩、粉砂岩和粉砂质页岩。

由本测区物性测试结果可知,工区内极化率最高的岩性为浪子山二段二云石英片组,极化率范围在1.38%-1.84%,平均值为1.68%。本测区以视极化率2.0为异常底限划分激电异常。通过本次激电中梯工作,在工区内圈定了4个激电异常,由西向东依次编号为JD1-JD4。

激电异常JD1位于工区南部,异常呈带状展布,走向北西。异常被解译断裂WF4切割成东西两部分,西部分位于已知断裂DF1和DF2之间、解译断裂WF1之上异常幅值较低、宽度较窄,最高视极化率4.1%;东部分位于已知强糜棱岩带DF4南侧、解译断裂破碎带WF1之上,异常幅值较高、宽度较大,最高视极化率13%。

激电异常JD2位于工区西北部,异常呈 “Δ”展布,长边走向北东,视极化率一般在2.0-4.5%之间,单点最高视极化率17.6%;视电阻率300-700Ω·M。异常区出露地层为南芬组二段粉砂岩夹泥岩,断裂WF4在异常区通过,推测异常由泥岩经构造作用产生的碳化现象所引起,异常为非矿致异常。

激电异常JD3位于工区中部,异常呈椭圆形展布,长轴走向北东。视极化率一般在2.0-3.0%之间,单点最高视极化率6.19%;视电阻率300-500Ω·M。异常区出露地层为钓鱼台组大理岩和浅粒岩,断裂WF2和WF5交汇于异常中心附近并产生错动,推测异常由大理岩经构造作用产生的碳化现象(WF5南端已揭露)所引起,异常为非矿致异常。

激电异常JD4位于工区东南部,异常呈带状展布,走向北西。视极化率一般在2.0-3.0%之间,视电阻率600-900Ω·M。异常区出露地层为浪子山岩组二段二云片岩、二云石英片岩,异常形状和位置与地质体基本吻合,推测异常由岩性所引起,为非矿致异常。

4 结论与建议

通过激电中梯工作在工作区内圈定了4个激电异常。根据异常区的地质条件分析认为,工作区内圈定的4个激电异常均为非矿致异常,找矿意义不大。其中JD1、JD2、JD3号异常为构造异常,由断裂破碎带中岩石糜棱岩化和碳化现象所引起;JD4号异常由岩性所引起,为岩性异常。由物性测试结果可知,区内铜矿体与围岩的电性差异并不明显,电法工作成果也充分体现了这一点,建议在矿体附近多投入与电无关的找矿方法,以扩大找矿成果。

参考文献:

[1刘爱平,楚福录,郭秀芬等.激发极化法在冀北某铜钼矿勘查中的应用.物探与化探,2008, 32(4):363-365.

[2]楚福录,刘爱平.不同电测深法在某铅锌矿区的对比应用研究[C].第七届中国国际电磁学术讨论会论文集.北京:地质出版社,2005.

[3]赵维俊,闫国磊,徐英奎等.激发极化法在内蒙古阿荣旗矿产远景调查中的应用.地质与资源,2012,21(5):474-477.

作者简介:董再民(1963—),男,辽宁锦州人,工程师,现从事区域矿产地质调查与工程物探勘察工作。