湖北省农村剩余劳动力数量模型研究

王凡成 邵书慧

摘要:农业生产率的提高是农村经济发展的重要指标,但是农业生产率的提高必定会导致农村剩余劳动力的增加,长远将抑制宏观经济的协调发展,为了避免这一现象的出现,必须寻找其他产业吸纳农村剩余劳动力和农业生产率提高的平衡点。研究结合拉尼斯-费景汉二元经济结构下的人口流动模型,先定义了农村剩余劳动力的数量和均等收入下土地适度规模经营的评价标准,再以劳动力转移量作为土地规模经营的影响因子,通过对湖北省农村剩余劳动力转移的实证分析确定实现城乡均等收入的土地规模经营所需劳动力,并测算出湖北省目前需要转移的农村劳动力数量,以此为湖北省政府及国家宏观经济层面提供相关政策建议。

关键词:农村剩余劳动力;土地适度规模经营;数量模型;二元经济结构

中图分类号:F304.6 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2016)04-1084-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2016.04.065

Quantitative Model Research of Rural Surplus Labor in Hubei Province

WANG Fan-cheng, SHAO Shu-hui

(School of Economics, Yangtze University, Jingzhou 434023, Hubei, China)

Abstract:The increase of agricultural productivity is an important index of rural economic development, but the increase of agricultural productivity is bound to lead to the increase of rural surplus labor, in the long run, which will inhibit the coordinated development of macro economy. In order to avoid the occurrence of this phenomenon, it must look for the balance between other industries absorbing rural surplus labor and increasing agricultural productivity. Combined with the Ranis-Fei population flow model under the dual economic structure, the number of rural surplus labor and the moderate scale management of land on equal income evaluation standard were first defined, and then using the number of labor migration as factors influencing land scale operation, an empirical analysis was conducted based on rural surplus labor transfer in Hubei province to determine the number of required labor in land scale management for implementing equality income of urban and rural, and to measure how many rural labor forces required to transfer now in Hubei province, on this account, some relevant political proposals were put forward from the angle of government and national macro economy in Hubei province.

Key words:rural surplus labor;land moderate scale management;quantitative model;the dual economic structure

十八届三中全会以后,中央政府对农村经济发展深化改革提出的相关政策再次引起各界学者对农村发展的关注。关于农村劳动力转移与土地规模经营的研究也逐渐增多,例如胡同泽等[1]在农村人口流动对土地规模经营的影响与对策中提到推进土地实现规模经营,就应完善土地流转制度和户籍制度,健全社会保障体系,提高农民素质,从而加快农村劳动力转移。邱长生等[2]在中国农村劳动力转移与土地规模经营中指出农村劳动力转移与土地规模经营两者之间不仅存在相互促进和相互依存的关系,而且还存在相互排斥的一面。李丽纯等[3]在关于当前中国二元经济结构转型困境的几个理论问题分析中提到农业剩余人口的相对过快增长加大了工业部门吸收农村剩余劳动力的难度;资本和技术密集型工业的发展减缓了工业部门吸收农村剩余劳动力的速度,制度工资与农业劳动生产率的同时提高,推迟了拉尼斯-费景汉模型转折点的到来,以此对拉尼斯-费景汉模型进行了修正。以上研究都谈到了农村劳动力转移与土地规模经营,但没有把农村剩余劳动力转移量作为影响因素进行深入探讨,本研究将以拉尼斯-费景汉人口流动模型为理论背景,再应用计量经济软件Eviews3.1进行回归模型分析,以此探索湖北省实现城乡均等收入的土地规模经营所需的农村剩余劳动力转移量,为湖北省政府及国家宏观经济层面提供相关政策建议。

1 相关理论基础及评价标准

1.1 基于中国国情下的拉尼斯-费景汉人口流动模型

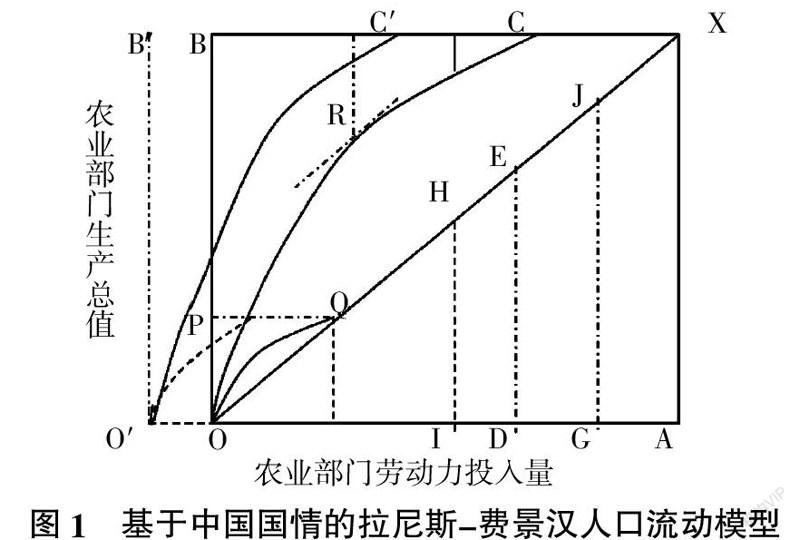

中国从上世纪70年代末开始实行计划生育,从根本上遏制了总人口的快速增长,但是中国人口基数大,尤其农村人口占大多数,导致农村剩余劳动力增加,这就延长了拉尼斯-费景汉的“多余人口”阶段,也加大了工业部门吸收农村剩余劳动力的难度[3]。由图1可见,OA轴代表农业部门投入的劳动力,OB轴代表农业总产出,曲线ORCX是农业部门的总产出曲线。其中,ORC段下凹,这表示随着农业劳动力投入的增加,农业的边际生产率递减,水平CX段则表示当农业部门的劳动力增加到一定程度后,其边际生产率为零。这意味着,如果将C点以后的农业劳动力(图为AD段)转移出去,农业总产出不会受到任何影响,这种边际生产率为0的劳动力称为“多余劳动力”。而农业劳动力的工资应等于农业部门的人均产出水平,图中OX代表农业部门工资,如果一个劳动力的收入低于平均水平,那么他的生存将出现问题,在农业部门中,凡是边际生产率小于平均收入水平的劳动力,都称之为“剩余劳动力”[4]。然而中国农村人口基数比较大,人口增长速度快,所以导致此人口流动模型与人口增长成正比拉长,推迟了拉尼斯-费景汉人口流动转折点的到来,图中OO′段为增长的人口,CC′为延长的多余人口,因为一定时期土地面积及农业技术不变,所以农业部门生产总值并没有太大变化,因此O′B′等于OB。

1.2 城乡均等收入下的土地适度规模经营对剩余劳动力的界定标准

土地规模经营的评价标准有很多,如经济效益标准有土地产出率、劳动产出率、农产品商品率;社会效益标准有带动旅游业、工业的发展;生态效益标准有美化环境,维护生态平衡[5]。目前对土地规模经营评价标准有两种观点,一是以大农场经营为背景的认为合理组合要素可以释放劳动力、水利设施、农业机械、土地面积等生产要素的效率,获取在原料购买、销售谈判中的有利地位,建议农业经营走规模化之路;另一种是以小农户为背景的认为资源禀赋限制、劳动力可兼业和农业机械可租赁,可以合理配置劳动力、生产资料等农业生产要素[6]。在界定土地规模经营之前,首先要确定一个具体的衡量标准,由于劳动力是农业生产的基础也是最主要的生产要素,所以本研究决定以劳动力转移量作为中间变量,通过二元经济理论分析城乡收入达到均等化的土地规模经营范围,并以此推算出需要的农村劳动力转移量。

2 实证分析

2.1 农村剩余劳动力模型建立及变量的确定

目前农村剩余劳动力界定模型常用的有两种。

一是基准差额法,这一方法先假定建国初期或其他农业社会时期农业劳动力实现了充分就业,以那一时期平均每个劳动力负担的耕地和园地数量,除以当前拥有的耕地和园地数量(适当考虑农业机械装备和集约化经营水平),得出当前农业生产实际需要的劳动力数量。再以总劳动力数量减去当前农业实际需要的劳动力数量得出剩余劳动力数量[7]。其计算公式为:

Y=L-q/(g×a)

式中,Y为农村剩余劳动力数;L为当前实际种植业劳动力数;g为基期每个种植业劳动力负担耕地面积;q为当前实际耕地面积;a为农业机械装备和集约化扣除系数。

二是社会平均劳动生产率法,这一方法由中国社会科学院农村发展研究中心提出,其基本思想是国民经济各行各业都应该达到社会平均劳动生产率,如果农业部门达不到这一理想值,则农业部门就会有剩余劳动力存在[8]。其计算公式为:

y=L-m/p

式中,y为农村当前剩余劳动力数;L为当前实际农业劳动力数;m为当前农业增加值;p为按当前国内生产总值计算的全社会平均劳动生产率。

而本研究将结合拉尼斯-费景汉二元经济结构下的人口流动模型来分析农村剩余劳动力。

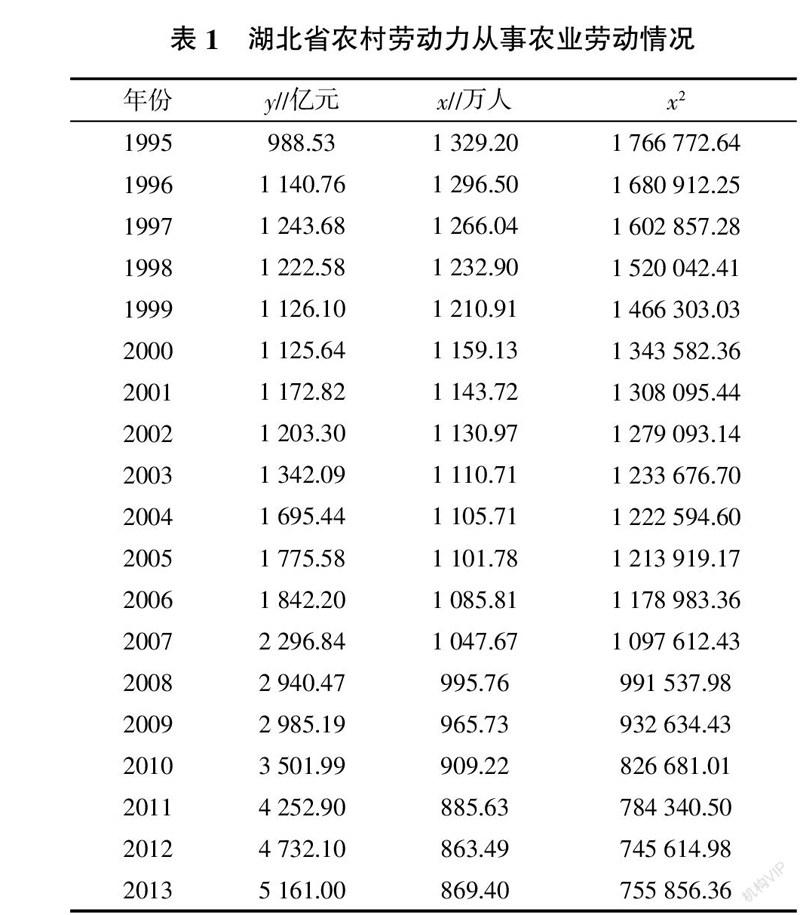

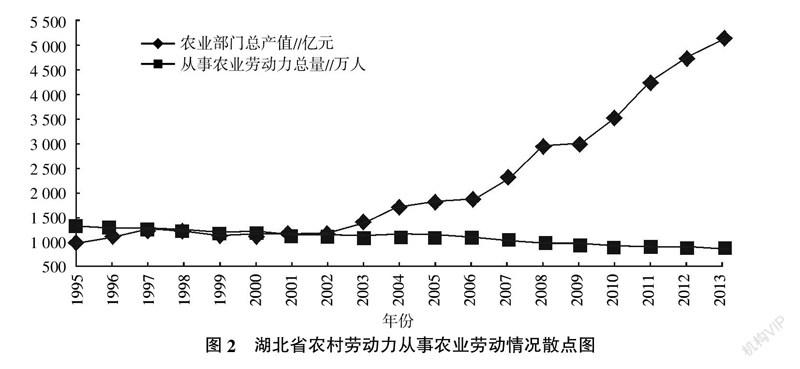

在确立模型之前,先截取1995—2013年湖北省从事农业劳动的农村劳动力数据(表1,数据来源于国家统计年鉴),从表1可以看出1995年湖北省农业部门总产值是988.53亿元,从事农业生产的劳动力总量为1 329.20万人。从湖北省农村劳动力从事农业劳动情况散点图(图2)可以看出随着时间的推移,农业科技进步,经济快速发展,农业部门总产值持续增长,由于受洪水影响,1998—2000年农业部门总产值呈下降趋势,从2001年又开始增长,但是增幅只有4.2%,2003年实行农业补贴之后,开始大幅增长,增长幅度为26.3%,到2008年受金融危机的影响,涨幅有所下降,但总体趋势还是在快速增长,到2013年末,农业部门总产值为5 161亿元,从事农业的劳动力总量为869.40万人。而从事农业的劳动力总量变化趋势比较稳定,以2.5%的幅度在减少。从散点图总体变化趋势可以看出,在一定条件下农业部门总产值与从事农业劳动力总量在一定区间是负相关的,也就是农业部门总产值在一定区间是随从事农业劳动力总量减少而增加的。

生产函数Q=f(X,K,N…)中各变量分别代表产量、投入的劳动、资本、土地等生产要素,但本研究只考虑劳动力因素,将其他要素作为固定变量,根据以上分析及拉尼斯-费景汉人口流动模型可知农业部门(农林牧渔)生产总值跟农村劳动力成二次线性关系,由于本研究不考虑技术进步及其他生产要素的影响,仅用从事农业劳动力总量来评价农业部门生产效益,因此本研究将技术进步及其他生产要素作为固定变量,农业部门总产值作为因变量,从事农业劳动力总量作为自变量,即可假设从事农业的劳动力数量对农业部门生产效益影响模型为y=ax+bx2+c,在式中y为农业部门生产总值,x为从事农业的农村劳动力,a,b,c为待估参数。将表1数据通过Eviews3.1计量经济软件对模型进行回归,回归结果见表2。

从回归结果看,自变量x,x2,常数回归系数的P值在5%的水平下都小于0.05,说明自变量x,x2与因变量y相关性是显著的,由此可得:y=-61.224 9x+0.024 379x2+39 484.13(1),且模型调正后的R2为0.990 322,接近于1,说明模型拟合优度非常好,故此模型在经济理论中是合理的。

2.2 农村劳动力转移量的界定

根据经济学理论,当边际生产率等于零时,实际产出量达到最大值。(1)式为线性函数,可以对其求一阶导获得最大产出量时的x值,公式为dy/dx=(a+2bx)/dx=0,将(1)式对x求一阶导可得y′= -61.224 9+0.0487 58x,当一阶导等于0时,求得x的值为1 255.689 3万人,说明在不考虑农业技术进步时当从事农业劳动人数为1 255.689 3万人时,农业总产值达到最大值为1 044.403亿元,人均产出水平为8 317.368元。而实际情况是截至2013年末,湖北省农业部门总产值为5 161亿元,而从事农业劳动力数量只有869.4万人,人均产出水平为59 362.779元。很明显,通过模型得出的从事农业劳动力人数以及人均产出数据比实际数据要大。这是因为:第一,此模型没有考虑土地面积的变化,土地荒废、土地开垦、土地平整规划度等都会影响土地规模经营,从而导致农村剩余劳动力理论值与实际值有误差;第二,此模型建立在拉尼斯-费景汉人口流动模型的基础上,只考虑了农业部门的发展对农村剩余劳动力转移的影响,而未考虑工业化和城镇化的发展对农村剩余劳动力发展的影响;第三,此模型没有考虑技术的进步(包括农业机械化、农业科技发展等因素),目前很多农产品通过农业科技育种、喷撒农药和化肥等方式实现高产量,再加上现代机械化的操作更加提高了集约化经营效益;第四,农村剩余劳动力转移问题与国家宏观经济发展联系紧密,所以其影响因素较多,例如国家对劳动力户籍转移问题的改革,农村劳动力转移以及回乡发展偏好,农村劳动力老龄化趋势等[9];第五,此模型数据选取的是1995—2013年的时间节点数据,农业部门总产值和农村劳动力转移数量很容易受到国家政策和自然灾害的影响。

拉尼斯和费景汉认为农业部门劳动力的工资应等于农业部门的人均产出水平,凡是边际生产率小于平均收入水平的劳动力都算是一种剩余劳动力,这部分劳动力应该转移出去,而这部分劳动力包括两部分,一是多余劳动力(边际生产率为0的劳动力,如图1中AD段所示);二是边际生产率大于0但小于平均收入的劳动力(如图1中DO段所示)。将2013年的实际数据和理论得到的数据进行比较可以看出,在不考虑技术进步的前提下显然湖北省第一部分勞动力已经全部转移,剩下的转移劳动力386.289 3万人在第二部分内还有一部分已经超过(大于平均收入水平),如果超过就会降低农业生产率,这需要对湖北省土地规模经营需要多少劳动力进行进一步测算。

3 基于缩小城乡二元经济结构条件下土地规模经营对剩余劳动力转移量的界定

根据微观经济学的规模报酬理论,一般在生产规模较小时扩大规模,产量增加的比例要大于投入要素增加的比例,规模达到一定水平后继续扩大,产量会同比例增加,规模足够大时再继续扩大,产量增加的比例就会减少[5]。在微观层面,农户为了增加收入而不断扩大规模,土地资源效益不能发挥到最大;在宏观层面,政府为了提高人均GDP而过度集中土地,加大了就业压力。鉴于宏微观两方面,土地规模经营必须考虑农户和政府双方效益。因此根据拉尼斯-费景汉二元经济理论,为缩小城乡二元经济结构,必须保证农业收入与城镇居民收入基本一致,这样才能达到劳动力供需平衡,此时的劳动力流动就由市场竞争来决定[10]。而湖北省2013年城镇居民人均可支配收入为22 667元,按现在的农业技术每公顷耕地纯收益为7 500元计算,户均人口按3.1个计算,根据理论模型,湖北省适度规模≈3.1(户均人口)×226 67(年人均收入)/7 500(每公顷纯收益)/2(每年两季)=4.68 hm2,需要特别强调的是,以上推测是基于湖北省现有标准,推算结果因地点、时间变化而变化。湖北省截至2013年耕地总面积有3 409.91千hm2(数据来源于湖北省统计年鉴),按此计算要达到城乡收入均等化,湖北省从事农业耕地劳动力仅需227万人,这个数量不包括林牧渔劳动力的数量,而上文模型计算出来的数据是包括了林牧渔这部分劳动力的,因此加上从事林牧渔劳动力的300万人,可以得到理论上湖北省所需从事农业劳动力为527万人。2013年湖北省从事农业劳动力为869.4万人,大于城乡收入均等所需劳动力,所以剩下的转移劳动力386.289 3万人并没有超过(大于平均收入水平),据上述理论分析推测,湖北省农村劳动力还应在2013年基础上转移342.4万劳动力(实际劳动力数量869.4万人-理论劳动力数量527万人)才能实现城乡收入均等化。

4 结论与建议

本研究只考虑了二元经济结构下土地规模经营的农业劳动力转移,并没有考虑工业和服务业的劳动力吸纳能力,根据发展经济学理论,只有农业和其他产业平衡发展才能实现宏观层面的经济发展,但是从本研究中可以看到劳动力转移是工农业平衡发展的重要指标,是影响宏观经济发展的重要因素。通过湖北省农村剩余劳动力数量模型研究可以看到,2013年湖北省从事农业劳动力总量为869.4万人,达到理论上城乡收入均等化还需转移大约350万人,而实现这一理论状态必定有一段很长的路要走,如果再考虑科技进步、农村人口增长率持续不下、工农业均实现现代化机械操作,那么劳动力转移及就业将是影响中国经济发展的重大问题。因此,大力发展服务业,鼓励创业,注重城乡协调发展将是承接工农业发展及宏观经济发展的重要任务。基于上述结论,提出如下建议。

1)提高农民综合素质,适应经济新常态。十八届三中全会关于深化改革调整经济结构而出现了连续三年经济增速下滑,在此情形下,为了让农民适应新的经济环境,最本质的任务就是提高农民的素质。从宏观角度,首先要重构农村教育体系,发展开放式农村教育,开展多层次(从学前幼儿教育、义务教育到高等教育)、多方位(如普通教育、职业教育、成人教育以及各种专业培训)、多方式(包括面授、函授、广播电视、网络等各种远程教学方式)的教育,使农村教育形成“成职普”、“农科教”相结合的完整的立体网状结构和良好的运行机制。以目前实际情况看,要从根本上提高农村劳动力素质,建立农村成人教育体系是关键的一环。因为农村基础教育只是为培养农民奠定知识基础,只有农村的成人教育才是真正意义上的农村教育,才能培养出社会需要的人才。因此,应切实地建立起农村成人教育体系,以促进农村人口素质的全面提高。

2)大力发展服务业,提高农民就业率。近年来,农民工返乡热潮凸显,面对这一情形,从农民就业的角度分析,中国应加大服务业的发展,尤其是金融服务业,既能增加就业又能反补农业生产。大力发展服务业,首先,国家应放开支持服务业发展政策,增加鼓励优惠政策,提高服务业在中国经济领域的占比。然后,调整服务业政府管理机构,严禁“看得见的手”伸出,不给企业主寻租的机会,使整个服务业公平良性发展。最后,完善服务业创新机制,发展更加具体细致的服务行业,整合服务业市场资源,促进服务业更好更快发展,为人民提供实用性服务。

3)鼓励创业创新,促进经济快速发展。全民创业全民创新的时代已经到来,要适应新的创新时代,农民应该从自身素质的提高做起。全民创业不是所有的人都可以去创业,政策提供了机会,只有抓住机会的人才能胜任。因此,有必要建立创新教育机制,大力提高人民的创新思维,尤其是农村劳动力,他们既是经济发展的主力军,也是经济发展的后备人才,解决他们的发财致富之道也就解决了经济发展问题。

4)注重城乡协调发展,促进社会经济良性发展。新农村建设、农业产业化经营、城乡一体化、新型城镇化一系列促进农村经济发展的政策将不断完善“三农”问题。与此同时,其他行业也应得到相应的政策支持,鼓励创新创业、税收减免、扶持进出口贸易、完善物流运输基础设施等政策应得到大力执行,政策创新应跟上时代发展的脚步,与“以城带乡,以工促农,城乡一体”政策接轨,促进社会经济协调良性发展。

参考文献:

[1] 胡同泽,王晓辉.农村人口流动对土地规模经营的影响与对策——对重庆市12个镇的调查与分析[J].经济纵横,2007(6):43-45.

[2] 邱长生,张成君,刘定祥.中国农村劳动力转移与土地规模经营[J].安徽农业科学,2008,36(21):9325-9327.

[3] 李丽纯,李 灿.在关于当前我国二元经济结构转型困境的几个理论问题分析——对拉尼斯-费景汉模型的重新诠释与修正[J].湖南省社会主义学院学报,2004(3):52-54

[4] 张培刚,张建华.发展经济学[M].北京:北京大学出版社,2009.

[5] 齐 城.农村劳动力转移与土地适度规模经营——以河南省信阳市为例[J].农业经济问题,2008(4):40-43.

[6] 钱克明,彭延军.我国农户粮食生产适度规模的经济学分析[J].农业经济问题.2014(3):4-7.

[7] 林江波.杭州市农民收入与农村劳动力转移的实证研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[8] 陈吕帅.成渝经济区农村剩余劳动力估算研究[J].重庆工商大学学报,2008,25(4):49-51.

[9] 李 敏,杨学成.土地适度规模经营研究综述[J].农业经济,2014(1):26-30.

[10] 郭晓鸣,蒋永穆,龙 波.土地规模经营模式创新研究来自成都市的实证研究[J].农村经济,2007(1):23-27.