吴亮 不朽的园丁

卫毅

“写小说的过程就是盖一个花园。最后你发现什么呢?这个出口就是入口”

在陈丹青的画室里,吴亮和陈丹青一坐下来就开始谈书,就像他们年轻时那样。上海的1970年代,有过令年轻人怀念的时光,并不是怀念一个崩溃的社会,而是在崩溃的社会中,忽然有一段以书为沉迷之物的时间。无所事事的年轻人除了模仿流氓口气说话之外,开始比谁看的书多,并未接受过启蒙(包括性启蒙)的他们需要一个释放内在能量的出口,他们投向了书籍。

1975年,吴亮在马克思的《路易·波拿巴的雾月十八日》中读到了《伊索寓言》中的一个典故——“这里就是罗陀斯,就在这里跳跃吧。”在“罗陀斯”,一切变得如想象般可能,跳跃是自由的,想跳多远就跳多远。“不能只有到达了罗陀斯岛,我才得以自由写作……既然1980年代不方便写,我或许可以朝1970年代投去远远的一瞥。”吴亮以当年的地下阅读为线索,将那些与书有关的人与事、激情的冷却、求知的饥渴、模糊的怀疑、蠕动的不满写成了《我的罗陀斯》。上海就是他的罗陀斯。

在写了非虚构的《我的罗陀斯》之后,他意犹未尽,需要通过虚构的作品进行更多的表达。与他身处上海作协一个院子的金宇澄在60岁后拿出了《繁花》,这多少激励了他。于是,61岁的吴亮写出了《朝霞》——他的第一部长篇小说。

“这是复调写作?”陈丹青问吴亮。

“嗯,这个小说很复杂。”吴亮说。

“你写这本书用了多久?”

“五个月。”

“×,太厉害了。”

“我会在某一天里,用各种方式叙述人们都在干什么。”

“其实我们现在回忆以前的事情,都是复调的啊。”陈丹青说,“那是很奇怪的一段时间。我们这个年龄的小孩,当时还赶不上去造反,小学才毕业。《阳光灿烂的日子》里那样的小孩是一拨人,还有另外一拨人,更接近知识分子,酷爱读书,借书还书,谈起书来滔滔不绝。”

从画室到餐厅,吴亮和陈丹青度过了一个愉快的晌午。那个晌午,我在一旁听着他们讲话,仿佛置身旧日的上海。

一个月后,我再次见到吴亮时,是在上海作协老旧的房子里,下午的阳光透过窗台绿色的藤蔓,仿佛起了一层雾。吴亮为了让我更好地理解《朝霞》的结尾,哼唱起了旧版的《少年先锋队队歌》。

小说的结尾是“阿诺睡着了,他梦见了马思聪”。小说的开头是“醒来的头一天,他就似乎感觉原有生活痕迹统统被抹去了”。时间在此形成了莫比乌斯环,是过去,也是将来。

“诗比历史更真实”

人物周刊:跟你聊《朝霞》其实挺难的,因为你本身就是文学评论者,我觉得你是自己最好的解释者,其他人面对你的作品,也许都不敢下手。

吴亮:我其实根本不知道自己会写小说。《朝霞》也不是理性支配素材的结果。如果小说是能够靠各种设置写出来的话,我早就写出来了。我在好多年前曾经写过一些短篇,完全是玩的。我都快要忘记这些事情了,跟我很熟的人也都忘了我写过这些。我的兴趣比较广,后来包括艺术评论什么的都做,我也把写小说这件事情忘了。我以前写的那些短篇小说对我写《朝霞》不起任何作用,也没什么关系。

人物周刊:我其实很喜欢你写的一部小书《夭折的记忆》,很难说这是什么体裁,但很有趣。

吴亮:这本书是在网络上写的,都没有写完,也删掉了很多,所以我就叫《夭折的记忆》,这本书有两个小标题:“80年代琐记”和“90年代小纪事”。查建英出版《80年代访谈录》的时候,来上海推广这本书,开了一个座谈会。我当时在场。我说,80年代有许多非常私人的事情。我就开始写一些小片段发在陈村的“小众菜园”上,越写越多。后来出版社就出了这本书。

出了这本书之后,大家觉得我的叙事能力很好,为什么不写小说或者回忆录。于是就有了《我的罗陀斯——上海七十年代》。这本书的内容起源于《书城》,他们让我写专栏,那我就写写自己在70年代读过的那些书吧。我们这些在80年代冒出来的人,自我教育都是在70年代完成的。

这本书确实和我的《朝霞》有关。我的舅舅就是《朝霞》里的邦斯舅舅,但是,邦斯舅舅完全成了一个文学形象了。这个形象有经验、想象和逻辑的推论。这样的形象反而更真实。真实的东西往往是不真实的。亚里士多德就说,“诗比历史更真实。”

我在写小说里面的人物、虚构一些情节时,心里有一种很嗨的感觉,一种浑身会发热的感觉,要比写回忆录强烈得多。

人物周刊:许多人都写过上海,怎么让你写的上海比较不一样?

吴亮:我写《朝霞》确实和金宇澄写了《繁花》有一定的关系。金宇澄写的都是下层的普通人,饮食男女。《繁花》出来以后,我们都很兴奋,很喜欢。我对他的评价特别高。我说,老金,你笔下的这些人,我都好像似曾相识,我们都是这么多年过来的,周围的邻居啊,我的亲戚啊,都是这样一个状态。但是,这样的人,我好像不大容易和他们交朋友。他说,我也差不多,我就在旁边看。我说,我不会像你看那么细。芸芸众生我是写不来的,我并不了解他们。我要写一些有文化知识的人。

人物周刊:《朝霞》里的许多人物都是知识分子,但是,是小人物那种类型的知识分子。

吴亮:对,他们都已经边缘化了,他们原来的东西突然全部都废掉了。我的小说里有博文式的东西,就是各种各样的知识,而且是看上去非常没用的知识。在那样一个时代里,除了衣食住行以外,我觉得还得有一点趣味,哪怕是肤浅的,或者是危险的,我想表现这些东西。我写这个小说有很多的准备,一个准备就是巴尔扎克,我有两章写到巴尔扎克,关于巴尔扎克我可以写好几章,还有好几个人我都还没写,屠格涅夫啊儒勒·凡尔纳啊,但是写到尾声的时候,那股气已经差不多了。一个作品有生成饱满的过程,并不是说事无巨细地什么都要写进去,要不就成流水账了,该停下来就停下来。

人物周刊:《朝霞》在《收获》首发和出单行本的时候,开头并不一样。

吴亮:在《收获》发表的时候,因为某些原因,做了一些修改。要出书的时候,我还是觉得要用原来的开头,作品才完整。小说的开头写的是“他”在一场酒醉或一场大病后醒过来,眼前的东西是陌生的。我的结尾写的是“阿诺睡着了”。“他”就是阿诺,从“他”开始,到“他”结束,里面是开放式的,但外形是封闭的。里面的人都是“他”认识的人,“他”贯穿其中,这很重要。

人物周刊:小说的结尾提到了马思聪,为什么这样写?

吴亮:旧版的《少年先锋队队歌》是马思聪作曲的。这是我们那个年代的一个缩影。那时候加入少先队不是那么容易的,我是到三年级才入的少先队。我的功课蛮好的,但是老师说我不守纪律,没有集体观念。什么叫没有集体观念?就是你自己写完作业之后,为什么不教别人呢?为什么上课讲话?为什么做小动作呢?这就叫没有集体观念。我那时就是调皮,哪有这么复杂,没有那些概念。

小说叫《朝霞》,“朝霞”有多种意思,对于少年来说,“朝霞”就是他们惟一的少年时代。所以,小说开头是“他”一个梦的结束,结尾是一个梦的开始。黄子平在看我的小说的时候,他说里面有很多种主题,其中一个主题是逃亡的主题,比如说小说里的马立克、邦斯舅舅,他们合法地从单位游离出来,而马思聪是真正地逃亡了。这其实我没想到。我只是想到这首马思聪作曲的歌。我在写到20万字的时候就想好结尾了。这些重叠的主题挺好的,我自己已经很难定义了。

人物周刊:那时候有一本杂志叫《朝霞》。

吴亮:我知道这本杂志,太难看了。当时还有一本叫《学习与批评》的杂志,也很难看。当时很多人是根本瞧不起这些东西,但是你没有机会说他们,你要说的话,你就麻烦大了。当时上海煤气公司有一个人叫桑伟川,在“文革”后期,他写了篇文章,为周而复的小说《上海的早晨》翻案,报纸把文章登出来,说要批判,这个人就关监狱了。放出来以后,他再也没写文章了。

人物周刊:小说《朝霞》里印着尼采《朝霞》里的一句话,这也是你要表达的意识吗?

吴亮:尼采的《朝霞》这本书,我是80年代看的,出了好几个版本,我现在还有两本这样的书,我很喜欢这本书,但这本书没有直接对我的小说发生影响。书的题记就是这样一句话:还有无数朝霞,尚未点亮我们的天空。我喜欢这句话,喜欢这种古印度的智慧——未来的东西也是发生在过去的。

那时候读书,就像现在年轻人打游戏

人物周刊:你写了许多1970年代读书的事情,从回忆录到小说,这件事情为什么这么吸引你?

吴亮:那时候读书谈不上求知,也谈不上学习。你看本书你就high了,像做一个梦一样,忘了周围的事情。就像现在年轻人打游戏、看电影、听音乐。

人物周刊:得找个让自己沉迷的东西。

吴亮:要不生活太没意思了。我们那个时候对物质的东西是没有欲望的,你有欲望也没用啊。只有借本书是不要钱的,但是你要有代价,我借你一本书,你也得借我一本书。这就是生活中交换的经济学。因为所有东西都以物易物,所以书一定要交换。当时叫换书。换了一本好书,知道你信任我了,你说给我三天,我说这么好的书你得给我一礼拜。其实我并不是看一礼拜,中间我还能把书借一两个朋友,我又能多换两本书看。我们看书的速度很快,不然就没办法看更多的书。我们把大量的时间花在这里面。我的小说里面,写到“混病假”,混病假你才能够有闲暇来看书啊。那个时候,你要想尽办法从中游离出来,才能干点自己的事情。

人物周刊:因为有个体制,有个单位。但是,你的主人公恰恰因为各种各样的原因,在单位之外,这在那个年代是很特殊的。

吴亮:对,虽然每个人都有时间,并不是说他整个是自由的,那么故事就发生在这样一个缝隙当中。小说里阿诺的形象很多是从我自己身上来的。当然,我那时候大部分时间还是上班,但是小说里,我基本成了不上班的人。我就写阿诺在上班的时候手弄破了。你看,我手上现在还有很多疤呢,就是因为做活的时候用手套没有手感,你拿工具一定要用裸手才做得好,手工工人的手一定是受过伤的。每次“啪”一下被伤到的时候,我就想,可以混病假了。我不是故意的,人都是怕疼的嘛,但我会伪装,我们那时候都喜欢这么干。

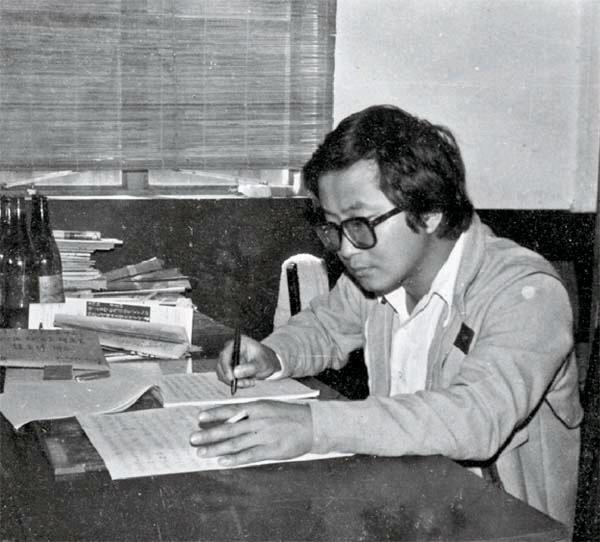

年轻时写作的场景

人物周刊:你的小说是不是还是写给同代人看的?

吴亮:我前段时间去讲座,提问的人只有一个老先生,所有的人都是在30岁以下的,我说太奇怪了。在好多活动现场,我看到的大多是年轻人。年轻人对我这个小说的形式,阅读起来也没觉得有什么很大困难。

人物周刊:也许以往小说里那种陈词滥调或者套路的东西太多了,你的这本显得独特。比如,有大量的评论在里边。我看的时候,想到昆德拉讲的“离题”,还有布莱希特的“间离”。

吴亮:本来想通过故事说话,现在就把它撇开,我直接站出来说话了,等不及了。(笑)

人物周刊:《朝霞》里的李兆熹来自你和陈丹青都认识的一个人,这个人的原型是怎么样的呢?

吴亮:李兆熹太具体了,我不忍心再加很多东西,所以我把他写成一个孤寡老人。生活当中,他有一个老婆,有一个孩子,他们一家都是我们家里的朋友。他很压抑,很阴郁的性格,他的形象有点像那个契诃夫小说里装在套子当中的人。他穿了三年套鞋,因为被监督劳动,他们每天要扫马路扫厕所。他会溜出来,到我家来,他只有穿着套鞋,让人家觉得他还在劳动。《圣经》里面有相当多部分他都能背出来,他和我妈说一句什么,他就写出来,记性好到这种程度。他只有一本《圣经》,就在脑子里面。我对基督教的虔诚度远远不如他,他是全部生命在里面了。齐泽克的评论经常提到“大他者”,这是从拉康那边来的,就是镜子里面都是他者。“大他者”讲的就是意识形态。在小说的氛围当中,“大他者”就是领袖,只有他的声音弥漫着,其余所有的声音都是琐碎的渺小的无足轻重的,但我想有其他的声音作为平衡,力的平衡。我里边一共有三十多段和基督有关的东西,编辑一个字都没动,他们觉得这里面是有机的部分。

人物周刊:小说运用了各种形式,这是有意的吗?还是随意发生的?

吴亮:有意的。我一开始写这本小说没多少时间,就知道这是一个非常自由的文本。我已经先后有过两个比喻。一个就是说我的小说布局,有点像围棋。当小说开始,也就是一盘棋开始了。下棋是两个人,是对弈。作为一个叙事者,我是其中一个棋手,另一个是什么呢?是生活本身或者是想象力。它是我不能控制的,但又是我控制的。它一旦生成,会走出很多我自己不能控制的东西,这是非常微妙和令人激动的事情。棋子越来越多,里边的人也越来越多,事情也越来越多,他们开始发生勾连,这是下围棋的方法啊。另外一个比喻是什么呢?是一个园丁。我是个园丁,获得了一块地,我有一年时间把它弄起来。好了,第一天呢,种一棵树,第二天,要打口井,然后有水了,弄个房子,种点花,扎个篱笆……都弄好了,你再问他,这些顺序是怎么样的,他忘记了,但他有花园了。写小说的过程就是盖一个花园。最后你发现什么呢?这个出口就是入口。

人物周刊:《朝霞》之后,是以创作为主呢,还是以评论为主呢?

吴亮:有点想再写一本小说,但和这本完全没关系。稍微有点关系,大家就要比较了。再写类似的我肯定写不过这本了。不要自己以为会越写越好,不可能的。我有自知之明。许多地方有点运气。

人物周刊:写小说的时候,有没有改变很大的地方?

吴亮:我刚刚开始写小说的时候,只有一个人的视角,就是“我”,小说中的我,只能有他当时的思想,而不能写他未来的思想。“我”当时如果已经30岁了,而不是16岁,将对这个世界怎么看?我把这个想法告诉我的一个朋友,她就告诉我,吴老师,你有没有看过黑塞的《荒原狼》?你可以看看。我找《荒原狼》来看了,明白了。

人物周刊:于是你虚构了一个未来的具象化的人?

吴亮:对,这个人是马利克,我让三十多岁的马利克和16岁的阿诺认识,马利克就像是未来阿诺的化身。我在年轻时候,一直很喜欢结交那些年纪比我大的人。我现在喜欢和年轻人一起,因为我老了。