南海海表风速、波高的变化趋势

李荣波,陈晓斌,陈璇,李柄更

(1.92538部队 大连 116041;2.75822部队 广州 510510)

南海海表风速、波高的变化趋势

李荣波1,陈晓斌1,陈璇2,李柄更1

(1.92538部队 大连 116041;2.75822部队 广州 510510)

文章以ERA-40资料为基础,利用EOF方法分析南海海面风速、波高的两个模态空间分布,系统计算1957—2002年南海海表风速、波高的空间分布特征、长期变化趋势和突变现象。分析结果显示,南海海面风、浪场的第一模态具有很好的相似性,第二模态已表现出不同的特征;第一模态的时间系数也表明风场和波高的变化特征具有明显的正相关性,而且波高的响应具有一定的滞后性;南海风速场和海浪场在1973—2002年都存在下降趋势,海浪场的下降趋势更为显著。

南海风浪场;海表风速;有效波高;海洋气候

1 引言

南海是中国近海中水深最深、面积最大的海域,位于太平洋与印度洋之间,海洋资源极为丰富,也是各国商业航运、石油运输和海军舰队往返的主要航道,亦是中国海上丝绸之路的重要通道[1-2],关系到我国海上石油安全与海洋权益,战略地位不言而喻[3]。

海浪包括风浪和涌浪,在一些典型灾害性天气的影响下往往破坏力惊人,海上钻井平台、航行中的商船客船都曾发生过被大浪袭击而倾覆的惨痛案例,生命财产蒙受巨大损失。狂风巨浪对军事行动也有重大影响,“二战”时期美国海军舰队因对“海尔赛”台风预测不准确而遭到台风浪侵袭,损失惨重[4-7]。因此,详细了解与分析南海海域的风浪场分布尤为重要。

齐义泉等[8-9]曾利用约59个月的TOPEX/Poseidon(T/P)高度计反演的海表风速和有效波高,采用经验(自然)正交函数分析(Empirical Orthogonal Function,EOF)方法,分析南海海表风场和浪场的时空分布特征,研究发现有效波高的前两个模态与风场的前两个模态基本相似,得出南海的风、浪之间有很好的相关性;同时初步判定风场的第一典型场可能是季风强盛期的风场特征,第二典型场体现出季风转换期的风场特征,而第三模态的风浪场则开始表现明显不同的特征。

前人对海表风速、波高年际变化的精细化研究仍较为少见。本文利用ERA-40资料系统计算1957—2002年海表风速、波高的空间分布特征、长期变化趋势和突变现象,为研究全球气候变化、海洋能开发等提供依据。

2 资料与方法

ERA-40海浪资料来自欧洲中期天气预报中心(ECMWF)。ERA-40海浪再分析资料是全球第一份耦合海浪(WAM)和大气环流模式模拟结果并同化观测资料得到的再分析产品,利用EOF分析方法,首先分析海表风速、波高的空间分布特征,并进一步分析各自模态的时间系数随时间的变化特征,最后用MK检验方法分析南海海表风场、有效波高的气候突变形势,探讨海表风速、波高年际变化的精细化研究。该资料的空间范围为90°S—90°N、180°W—180°E,时间范围为1957年9月1日0:00至2002年8月31日18:00,空间分辨率为1.5°×1.5°,时间分辨率为6 h[10]。ERA-40海浪资料是目前风浪和涌浪分离的较佳选择。

3 海表风速、波高的年际变化

对南海1957—2002年逐年年平均的海表风速、有效波高进行EOF分析。为突出年际变化的扰动特征,用年平均距平值作为EOF资料矩阵。

3.1 空间分布特征

年际变化中海面风速、混合浪波高的前3个特征向量的原始距平场的方差贡献率如表1所示,可以看出,风场和海浪的前两个模态累积方差贡献分别超过50%和82%,因此本文只取前两个模态分析已能充分反映要素场年际变化的扰动特征。

表1 年际变化中各要素前3个特征向量的

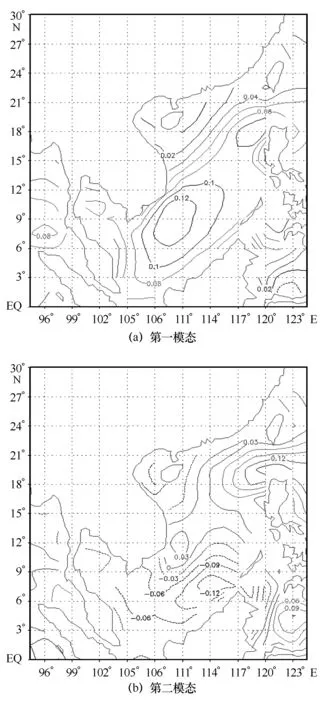

海表风场的空间分布特征如图1所示,第一模态最大增加区在南海区域呈现NE—SW走向,这一模态反映的是影响整个南海的季风最强盛时期的状况,这与齐义泉[8]的结论一致;第二模态显示,南海南部海域风速存在负偏差、北部为正偏差,反映的是南海南部受季风减弱或增强而北部将对应增强或减弱的反相关关系,其零偏差大约在10°N 线附近,这一模态的风场分布比王静[9]的结论偏南5°,可能是与选取的ERA-40与TP高度计资料的差异有关。事实上,在冬季风和夏季风的建立过程中,南北部的风场分布确实存在明显的反相关关系[8-9]。

图1 海表风速EOF分析的前两个模态空间分布

有效波高的空间分布特征如图2所示,不难看出第一模态的分布形式与风速距平场有很好的对应关系,说明南海风场与海浪场之间有很好的正相关性;但第二模态的分布已经有明显差别,说明在长周期序列中海浪场的分布不完全由风场决定,南海涌浪场的分布差别可能是影响有效波高空间分布的原因之一。

图2 有效波高EOF分析的前两个模态空间分布

3.2 长期变化趋势

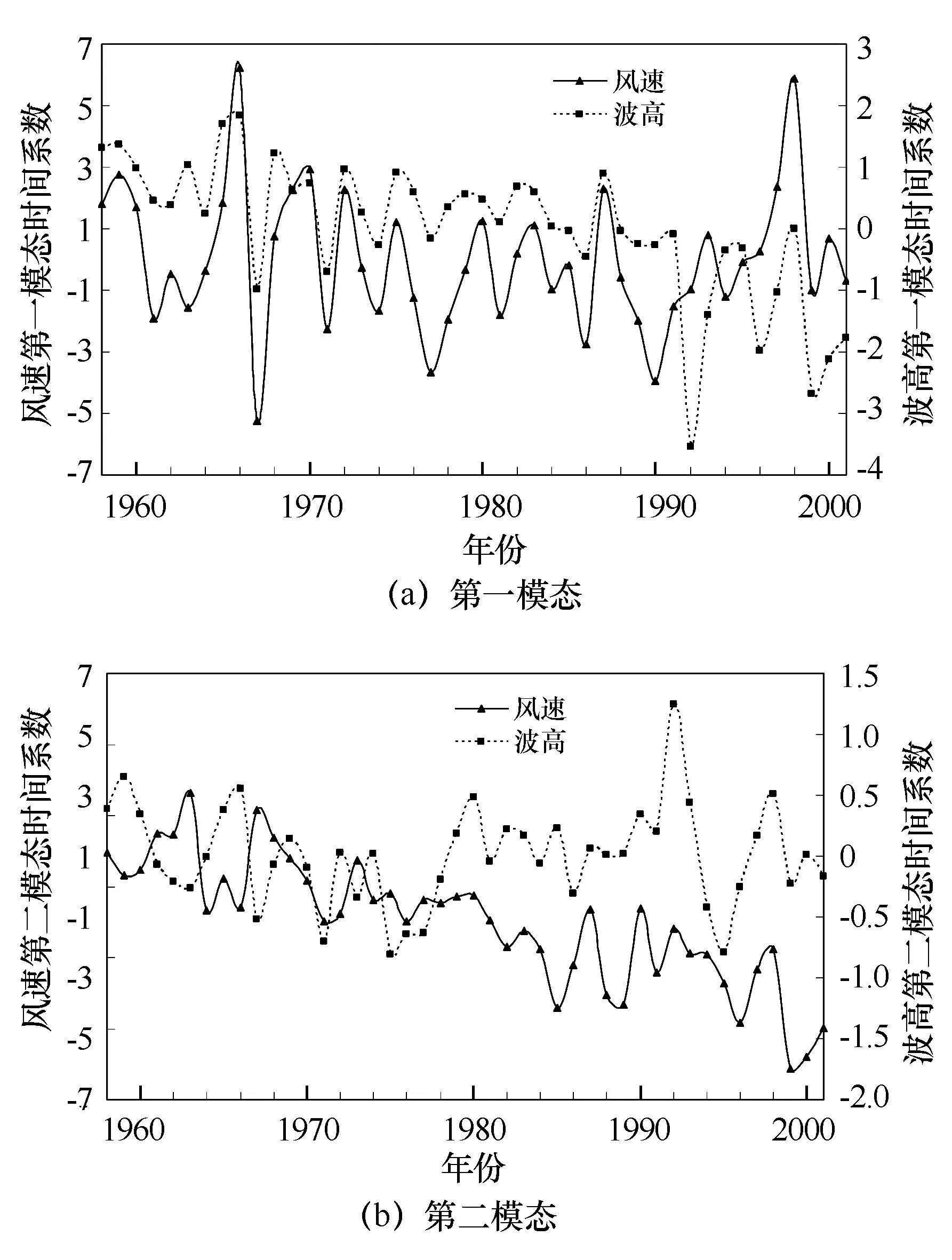

将南海海表风速、有效波高的前两个模态进行逐年平均来分析各自模态的时间系数随时间的变化特征,其中EOF分析的第一模态的时间系数如图3a所示,风场和波高的变化特征具有明显的正相关性,且波高的响应具有一定的滞后性。

海面风场、海浪场EOF分析的第二模态的时间系数如图3(b)所示,风场和波高的变化特征在1978年之前具有明显的负相关性,且1978年之前的个别年风场和波高的时间系数连线有所相交;1978年之后则完全没有相交,而且风场和波高的变化趋势又再次呈现正相关的特征。

图3 海表风速、波高EOF模态时间系数的变化

3.3 突变现象

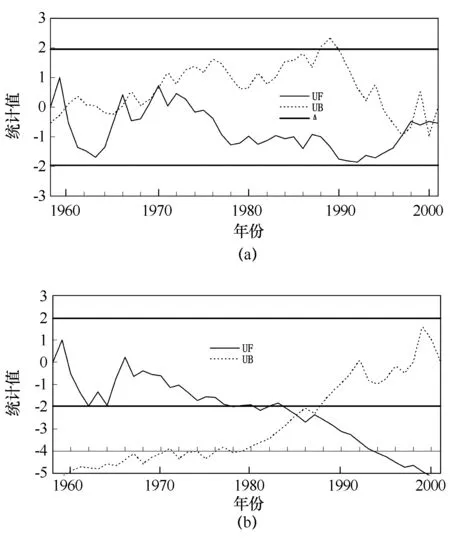

利用海面风场、海浪场EOF分析的第一模态的时间系数,采用MK检验方法分析南海海表风场、有效波高的气候突变形势。MK突变检验是判断序列发展趋势的检验方法之一,这里的MK方法是一种非参数统计检验方法,也称无分布检验,其优点是不需要样本遵从一定的分布,也不受少数异常值的干扰,更适用于类型变量和顺序变量,计算也比较方便[11]。

UF表示顺序时间序列下的统计量,UB表示逆序时间序列下的统计量,上下直线表示在显著性水平α=0.05时的临界值±1.96(图4)。1958—1972年间,UF和UB曲线虽然存在5个交点,且交点在临界线之间,但海表风场UF曲线并无穿越临界线的区域,故该时间段无突变现象;而1973—2002年,南海海表风场第一模态时间系数有下降趋势,两条曲线不穿越临界线,故该时间段也不是出现突变的时间区域,只是1997—2002年两条曲线有4个交点,综上海表风速在1958—2002年并不存在突变现象[图4(a)]。1967—2002年,UF曲线的取值一直小于0,说明南海波浪场第一模态时间系数有下降趋势,且1980年后UF曲线的取值低于-1.96,说明波浪场的下降趋势显著;1985年UF与UB两条曲线在-1.96的临界线下方存在一个交点,但按照MK检验方法的定义并不能判断波浪场的突变时间为1985年,因此南海风速场和海浪场在1973—2002年都存在下降趋势,海浪场的下降趋势更为显著[图4(b)]。

图4 海表风速、有效波高EOF第一 模态时间系数的MK检验

4 结论

(1)南海风场的第一个模态最大增加区呈现NE—SW走向,这一模态反映的是影响整个南海的季风最强盛时期的风场特征;第二模态显示南海南部海域风速存在负偏差、北部为正偏差,南海南部与北部的风速空间分布存在反相关关系,其零偏差在10°N线附近。

(2)南海有效波高的空间分布特征,其第一个模态的分布形式与风速距平场有很好的对应关系,说明南海风场与海浪场之间有很好的正相关性,第二模态的分布差别说明在45年的长周期序列中海浪场的分布不完全由风场决定,南海涌浪场的分布差别可能是影响有效波高空间分布的原因之一。

(3)通过对第一模态的时间系数分析可知,风场和波高的变化特征具有明显的正相关性,而且波高的响应具有一定的滞后性;风场和波高的变化特征在1978年之前具有明显的负相关性,且1978年之前的个别年风场和波高的时间系数连线有所相交;1978年之后则完全没有相交,而且风场和波高的变化趋势又再次呈现正相关的特征。

(4)利用MK突变检验方法,可知南海风速场和海浪场在1973—2002年都存在下降趋势,而海浪场下降趋势更为显著,这更能从突变的角度反映经过EOF分析的第一模态下南海风、浪之间有很好的正相关性。

[1] 郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:重点岛礁的风候、波候特征分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):1-6.

[2] 郑崇伟,李崇银.中国南海岛礁建设:风力发电、海浪发电[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2015,45(9):7-14.

[3] 尹兵,于中华.南海-印度洋风、浪、海温等海洋水文要素统计分析[J].科技信息,2013(2):408-409.

[4] 郑崇伟,潘静,孙威,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征系列研究[J].海洋开发与管理,2015,32(7):4-9.

[5] 梅勇,宋帅,周林.北印度洋-南海海域海浪场、风场的年际变化特征分析[J].海洋预报,2010,27(5):27-33.

[6] 郑崇伟,李训强,高占胜,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:风候统计分析[J].海洋开发与管理,2015,32(8):4-11.

[7] 郑崇伟,付敏,芮震峰,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:波候统计分析[J].海洋开发与管理,2015,32(10):1-7.

[8] 齐义泉,施平,毛庆文,等.基于T/P资料分析南海海面风、浪场特征及其关系[J].水动力学研究与进展,2003,18(5):619-624.

[9] 王静,齐义泉,施平.南海海面风、浪场的EOF分析[J].海洋学报,2001,23(5):136-140.

[10] 郑崇伟,高占胜,张雨,等.经略21世纪海上丝路之海洋环境特征:极值风速、极值波高[J].海洋开发与管理,2015,32(11):4-8.

[11] 魏凤英.现代气候统计诊断与预测技术[M].北京:气象出版社,1999.

Variation Trend of Surface Wind Speed and Wave Height of South China Sea

LI Rongbo1,CHEN Xiaobin1,CHEN Xuan2,LI Binggeng1

(1.NO.92538 Army,Dalian 116041,China;2.NO.75822 Army,Guangzhou 510510,China)

Based on ERA-40 data ,this paper analyzed the spatial distribution of two modes of wind and wave height of the South China Sea by EOF method,which calculated the spatial distribution,long-term trends and mutation phenomenon of surface wind speed and wave height of South China Sea during 1957—2002.The results showed that the first mode of wind and wave field of South China Sea has a good state of similarity,the second mode has shown different characteristics.Analysis of the first mode of time coefficient also showed that wind and wave height variation has a significant positive correlation and the response of the wave height has certain hysteresis.Wind and wave field during 1973—2002 had a downward trend,but the downward trend of wave field was more obvious.

South China Sea storm wave field,Surface wind velocity,Significant wave height,Ocean climate

2016-03-18;

2016-07-11

李荣波,高级工程师,研究方向为海洋水文气象保障,电子信箱:279900133@qq.com

P731;P453

A

1005-9857(2016)08-0093-05