王亚彬:做舞蹈的守望者

王皎

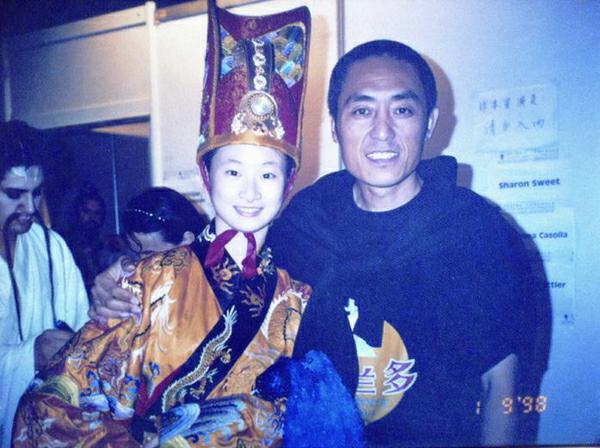

“她的舞蹈令人心醉。她的作品以一种含蓄的方式展现出了人性的欲望……”作为舞者,王亚彬受到过众多赞誉。她还是个多面体,创建了“亚彬和她的朋友们”艺术原创演出品牌,她是第一位被英国国家芭蕾舞团委约邀请的中国编舞;在影视剧中,她是《乡村爱情故事》里淳朴倔强的“王小蒙”,《推拿》里执著为爱的“金嫣”,《十面埋伏》里的舞蹈设计及不为人知的“幕后舞者”。她还在利用一切时间写作,办过校园诗展,出版过《身体笔记》,还有最新的思想手记《生命该如何寄托》,文字也如她舞蹈的倒影一般。

和亚彬见面,我们原本相约在国贸附近的一间咖啡厅,后来我问,“不如找个你更舒展的地方。”亚彬说,“能来我排练场最好了,就是有点远。”

亚彬舞影工作室的排练场在五环外机场辅路边的一片艺术区里,上午十点见到她时,她已经提前到达,并练了一会儿功了,“每天至少两个小时,知名度越高,每天花在排练场的时间就要越多,身体骗不了人,不练,你就没有足够能力控制身体,而这,对于舞蹈家来说,是毁灭性的。”

那天,我们也准备了拍摄,可亚彬,却是几乎素颜的,她说自己喜欢干净的,简单的,素雅的一切。

换上棉拖,套上运动外套,亚彬直接盘腿席地而坐,就跟我开启了谈话模式。

“我出生于天津一个普通工薪阶层的家庭,为了强身健体,6岁开始学舞,因为个子小,所以总站在第一个,我的启蒙老师李华,是那个年代非常职业的一位舞者,她不止一次跟我父母说,亚彬以后一定可以成为一名特别棒的舞者,应该送她去更好的地方学舞……9岁那年,父母接受了老师的建议,决定带我去报考北京舞蹈学院,还有另外两个舞蹈艺术机构,没想到,三个地方都向我发来了录取通知,父母问我的意见,是去北京,还是留在天津学,我没有一丝犹豫地说,去最好的学校!对,9岁的,1米36的我就这样决定了之后的路。”

亚彬也成了北舞附中那一级年龄最小,个头也最小的一名学生。“我是水瓶座,可能天生就带有独立自主的基因,而恰恰生活的磨砺也是这样的,9岁离家,就要开始独立生活,那会父母每周都会来北京看我,因为他们还要坐班,我们的见面时间不会很长,往往吃顿饭,在教室里聊一会儿,他们就要赶回天津,而每每离开的时候,我都能感到父母的不舍。”

一学六年,她刻苦努力,15岁的时候,被保送至本科。17岁荣获文化部第五届全国舞蹈比赛一等奖,18岁荣获第二届央视电视舞蹈大赛表演一等奖,19岁第一次以领舞身份参加央视春晚,同年,荣获第七届“桃李杯”舞蹈比赛青年组表演一等奖,同期为《十面埋伏》做舞蹈设计。21岁主演《乡村爱情故事》,22岁考取北京电影学院,攻读“影视表演及理论”方向硕士,25岁硕士毕业,创建亚彬舞影工作室,并建立了“亚彬和她的朋友们”艺术品牌,随后陆续推出《与你·共舞》《寻》《守望》等作品,29岁时委约世界级编舞家制作并主演《生长》,31岁第一次做导演,指导、编舞、主演了根据毕飞宇同名小说改编的舞剧《青衣》,32岁成为英国国家芭蕾舞团历史上邀请的第一位中国编舞,为该团全球女性编舞计划“She Said”进行委约创作……

亚彬一路,看似顺风顺水,其实,在若干个“小顶峰”到来的同时,都伴随着伤痛,在17岁获得舞蹈比赛金奖不久后的一次排练中,“我大跳腾起,完全投入进比赛带来的兴奋中,空中停顿,之后在人体落地的瞬间动作超出了肌肉控制,外踝直接着地,紧接着反弹到相反方向,我趴在地板上动弹不得。”如果是骨折,可能就会终结舞者的舞台生命,还好是外踝错位,但即便这样,她也要接受长期康复的现实,那一段时间不敢去看大家排练,自己总是默默地躲在宿舍,两个月的休整期跟腱退化,右脚无法下蹲,半年后,才渐渐恢复。

两年后,她的左脚也出了状况,左脚是她旋转主力腿的下属,但因为长期不穿鞋袜的训练,很容易在摩擦中受伤,随后感染,形成了“瘊子”,患区的凸出,使得每一次左脚接触地面都异常疼痛,在遍访名医的整个修治过程,她一边流血治疗,一边忍痛训练,也是在这样的状况下,拿到了“桃李杯”的冠军。

“那会儿那么年轻,不到20岁,拿了全国金奖,遇到的那些挫折,仿佛把我从山峰摔入盆地,现在想来,却都是感恩的,不然我会在成绩面前,产生漂浮感,甚至可能会浪费后面的大好时光,而伴随着伤痛和困境的成绩,会让我冷静,一把泪一把汗一把血的练舞过程,会让我勇敢直面,每一个正在发生的当下。”

在舞台上,是光鲜的,但亚彬说“我希望舞台之外的我可以藏得更深”。她给我讲了上学时期的一个段子,那次她参加电视舞蹈大赛,还是直播,宿舍没有电视,大家都拥在传达室里看直播,亚彬参赛前,对自己的好朋友毛毛说,“等我晚上比赛回来,我们一起洗澡去。”她的比赛结束,就打车回来了,而那会整场比赛还在进行中,直播还在继续,“我就推开传达室的门,跟没事人一样对毛毛说,走,洗澡啦。房间里的一堆学生都大眼瞪小眼,刚刚还在电视上的我,这会儿就这么落地了。”

成名之后,亚彬也说,面对人特别多的时候,“手和脚都不知道放在哪里合适”自己并不喜欢喧哗和热闹,“生活和舞台分不开是挺痛苦的,有时去拍戏,遇到著名的演员和导演,他们去哪里吃饭,都常有一堆人围过来,拍照片签名,说实话,看到那个场景,我会觉得恐怖。我只希望观众记得舞台上的我,离开舞台,我希望保持自己的自由生活,出入随性,不必为舞台形象或影视剧中的人物而牵绊。我想安安静静地去练功,排练,并做我自己想做的事情。就像我的影子一样,在生活里沉静、安静、不以物喜、不以己悲,有着大众模糊的面孔和我行我素的随时抽身。让所有的绽放只发生在舞台之上。”

亚彬是忙碌的,除了工作室的排演项目,她还在北京舞蹈学院青年舞团有工作,但是繁忙中的她,总是不忘阅读和书写。“小时候离开家,父母就常叮嘱,要多看看书,我也有记日记的习惯,上大学的时候,我还特意选修了几门和文学有关的课程,选的时候很爽,听的时候很high,西方现代派文学分析,中西方文学比较,中国近代小说分析,每一门课都有大量的必读书目,这些选修课为我推开了文学的窗棂,顿悟了语言的多变,那时起,我就尝试在写字的时候,能够试着记录所有的看见、听见和感觉。体力的超负荷和行业的竞争,会有喘不上气的时候,但是走进文学的世界,那些困顿和疲惫都能消解。”

她花了半年的时间整理写作了这本新书《生命该如何寄托》,跟她有过若干合作交集的作家毕飞宇说:“亚彬的文字是从她的四肢里生长出来的,充满延展的愿望,变幻、激烈、休止。那是生命的活力,都是为了抵达,或已经抵达。”

Q&A

Q:你是中国古典舞毕业的,但是在“亚彬和她的朋友们”系列作品中,却充满了现代的元素,这种有意为之是如何考虑的?

A:用世界语言讲述中国故事。既有东方气质,又有当代性。舞蹈创作应该具有国际性,作为中国本土艺术工作者,创作出可以与世界舞坛接轨的艺术作品,与世界范围的艺术对话,是我持续思考的问题。同时,我自己也在做编导,希望在作品中充分表达自己的思想,让它完整性更强。在工作室的工作上,我们以项目合作制和艺术家签约,现在我们合作的艺术家有200多位了。大家不会有被束缚的感觉,每个项目都可以根据主题和风格的不同与不同的艺术家合作,也比较灵活。

Q:有影视的演出经验,有广泛的观众缘,却还在舞蹈的第一线,像你这样的人,似乎非常少?

A:其实在国外跳到30出头挺正常,有的芭蕾舞团,45岁才是退休的年纪,但如何做,也看每个人的需求。我对舞蹈充满感情,当年教过我的老师,很多都是古典舞系的创始人,我希望自己能做一个传承者,毕竟舞蹈事业是要靠几代人努力的。而且从单纯舞者的身份,到做“亚彬和她的朋友们”的创作,还有去英国国家芭蕾舞团编舞,我也在向更广阔的方面发展,我自己很享受这个过程,创作的激荡感非常美妙。

我有时也蛮骄傲的,那一年我主演的《推拿》在央视热播,同年,在国家大剧院的舞台上,舞剧《生长》开启了世界首演,同一个年度,在不同的舞台上,都有作品,是不是很有趣,也蛮有成就感。

Q:自己也很喜欢写作?但新书里对演戏的部分描述得很少。

A:我希望用文字把成长的河流凝固下来,我也经常随身备着笔记本,进行记录,我的文字比较感性,像我舞蹈的倒影。这本书以舞蹈为主,毕竟我这一路,还是舞蹈占据了我生活的大部分,希望这本书也能让大家了解这些年来我真正在做的事情,虽然影视更容易吸引目光,但是我还有挚爱的舞台。当然,也特别感谢导演和制片人,从舞台上挖掘了我影视表演的才华,甚至让我担当起一些重要的角色,影视剧的拍摄对我排练舞剧也是非常有帮助的。

Q:你喜欢什么样的美?

A:我比较喜欢素雅清淡的美,在自然率真中有大智慧。一个人的自信,不是靠外部装饰的,内心笃定、丰沛、有力量,更重要。在创作上,我也有自己对美的理解和追求,不会随潮流而变。我喜欢鲍什,她的作品可以把人性的力量表现出来。

Q:接下来的工作重心是?

A:今年《青衣》会开展第二轮巡演,另外《生长》也会继续演出,还有两个需要开头的舞蹈项目,想想接下来的生活肯定是充实的。