兴安县界首镇修桥捐助碑的历史解读及应用价值

黄锦丽

(广西师范大学历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

兴安县界首镇修桥捐助碑的历史解读及应用价值

黄锦丽

(广西师范大学历史文化与旅游学院,广西 桂林 541001)

碑刻史料是一种厚重的民间文书,同样能够真实地反映历史。广西兴安县界首镇《设立渡桥两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐助碑反映了当地民众捐资修桥的史实,是解读当地社会和经济发展状况的宝贵资料。其与地方社会力量整合、民众对修建渡桥的认可程度以及当地经济发展水平等历史信息密切相关,能帮助人们更深入地了解清代界首地方社会的发展,正史对此并无详细记载,从中亦可挖掘碑刻史料的应用价值。

广西兴安界首;修桥捐助碑;历史信息;应用价值

碑刻作为一种地方性的民间文书,承载着厚重的民间历史记忆,具有较高的可信度。所谓“金石勒铭,出于千百载以前,犹见故人真面目,其文其事,信而有征,故可宝也”①。鉴于田野调查所得的广西兴安县界首镇《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐款碑所蕴含的丰富的历史信息,本文试以历史解读,窥探清时界首古镇的社会和经济状况。

明清时的界首镇为广西桂北地区的商业重镇,南来北往的客商云集于此。界首作为兴安、全州的交通要道,虽曾有好善者在此架木为桥,随修随补,但却不能做到坚固无比。“薄寒则履霜可畏,异涨则唤渡无人”②,为此,民众在唐仁海等人的劝募下踊跃捐资以修建渡桥,李时沛为表其功故而撰文刻碑,即《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐助碑(下文简称捐助碑)。遗憾的是,人们往往认为捐助碑占地面积大且无多大用处,对捐助碑历来不够重视。鉴于此,笔者希望借助捐助碑的解读,在挖掘捐助碑背后隐藏的历史事实的同时,以期引起更多人对捐助碑的重视及利用。《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐款碑,高1.1米,宽2.72米,立于界首镇老街内,旨在劝募扬善、铭记恩情。虽然碑文并没有确切地指明立碑时间,但笔者判断时间应该在乾嘉时期。经查阅兴安县志委员会编撰的《兴安县志》可知,碑中提到的捐助者李时沛生于1730年,卒于1807年,正值乾嘉时期,故断之。③碑文从右往左,竖排,字体为楷书。主要内容是开列捐款者的姓名、性别、身份以及捐款、捐田数量。该捐助碑内容记载看似简洁,实则隐藏着清朝时界首古镇的经济水平和社会发展状况。那么,要透过简单的碑刻内容中挖掘出隐含在其背后的巨大历史图像,必须考虑该捐款碑何以立于此?又传递了什么历史信息?将树碑动机与界首当时之社会环境有机结合考察,或有答案。

一、捐助碑树于界首镇老街的因素考察及其文化涵义

树碑立德是中国的传统。界首镇捐助碑的树立不仅是为“歌功”,更在于“颂德”,弘扬善举,营造良好的社会文化氛围。中国自古以来都重视捐助碑的树立,很大部分的原因是其具有的突出教化功能,即劝民与善,有利于社会和谐稳定。《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐款碑的建立同有此祈求。“首事海等目击心恻,邀集同人,广为劝募,共劝美举”④,可见,撰碑者亦为表彰唐仁海等人之善举,加冕后人而立。但如何使立碑之举获大众认同并实现其教化功能?将捐助碑立于交通要衢或是明智的选择,亦是众人认同并实现教化作用的可行举措。

一方面是出于公共性特征的考虑。首先,界首镇及老街具有优越的地理位置。清朝时期,界首镇是兴安、全州、灌阳以及资源四县的交通枢纽及湖南通往广西的出口,“界首一镇踏四县,即兴安、全州、灌阳以及资源,是南通北达的咽喉”⑤。便捷的交通促使人们南来北往,为其成为一个公众场所创造条件。其次,优越的地理位置使其形成公共商业集散地。清代,界首镇是广西桂北地区的商业重镇,商品贸易非常发达。表现为:一是目前界首老街上仍存的两个商业会馆(湖南会馆和江西会馆)表明,当时界首镇异地商旅往来频繁,商业繁荣。商贾云集,商业繁盛自然会吸引周边人群聚集。二是经实地调查及文献查阅发现,界首古镇依湘江而建,建有9个水运码头;同时现存长1000多米、宽约4.9米的老街上,仍保留有200多间骑楼。骑楼间的拱门是相互打通的,以方便人们进行贸易。雨天时,屋顶的雨水可经埋在廊柱中的排水陶管直接引到下水道中排入湘江,不至于影响贸易的继续开展。如今,骑楼上还保留有“富元泰”“裕昌隆”“志源祥”等商号,可知当时界首之商业贸易之繁盛,可谓“日日圩”⑥。最后,界首镇是当地公共文化中心。该捐助碑立于界首五通庙内,正是民众信仰特殊情结的公共表达场所。有学者指出,“在中国传统社会中,寺庙往往建在一村一镇或一城的中心位置,就像宗祠是宗族的中心一样,寺庙也往往成为一个特定地区的政治、宗教中心和经济、文化中心”⑦。

另一方面,地方民众希望借助汇聚神灵信仰的文化场所具有的权威性和引导性,以期许民众弘扬善举,维护地方秩序的稳定。这正是捐助碑立于公共性文化场所隐含的生生不息的文化力量的引导作用。清朝时的界首古镇上曾存在过“柴逢庙、游江庙、南帝庙、五通庙和关帝庙(已毁于1937年的一场大火,现政府倡导恢复五通庙)⑧。庙宇的存在,说明界首古镇存在有神灵信仰。自古以来,人们对神灵信仰都有一种敬畏感,认为神灵神圣不可侵犯。正所谓“神之所栖者庙,以维风也”⑨,所以,“通过敬奉拜祭,把人变为神,从而祈求他们的英魂能永远保佑后人万事如意,使人们能够树立正确的道德信义标准和是非原则”⑩,也就是说,庙宇对人具有一定的威慑力,在一定程度上能够规范人的行为。同时,尽管五座庙中供奉不同的神灵,但是他们或有功于人民,或是道德的化身,其精神内核都是相通的,离不开“仁爱”二字。通过祭祀活动,神灵的“仁爱”品德也会潜移默化地影响人的心灵,引导人们向善。将捐助碑立于这一具有神灵信仰的界首老街,将大大加强捐助碑的影响范围,共劝善举,弘扬中华民族向善的优良传统,推动社会的和谐发展。

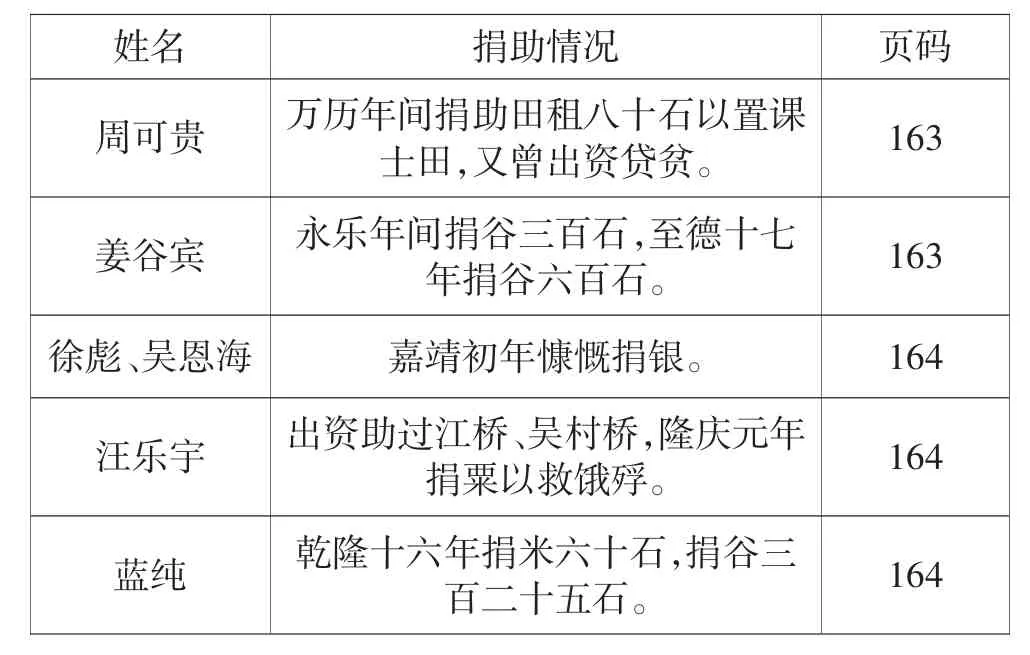

此外,捐助碑建立在界首,一定程度上还受到了整个兴安县“崇善”的历史传统影响。兴安县自古民风淳朴,乐善好施,即“兴虽小邑,其徒善如登,好善乐施者,亦所在多有志善士气”(11),可见,兴安县一直有“崇善好施”的优良传统。现据台北成文出版社影印出版,由张运昭修的《兴安县志》的记载,以明至清乾隆时期为例,将善士捐助乐善的情况列为表1:

表1 明至清乾隆时期兴安县善士捐资乐善情况表

总之,将此碑立于界首古镇老街内,不管是基于古镇的公共性以及神灵的权威性考虑,亦或是受益于兴安县“崇善”的历史传统,都是为了将此碑中乐善好施的美德广而告之,真正深入到人们的实践生活中去,从而保证社会秩序的正常进行。

二、捐助碑中的地方社会与经济

前文已分析了界首镇捐助碑立于老街的原因及其隐含的文化内涵。实际上,该碑刻中同样反映着当地社会重要的社会与经济发展的历史图像。

第一,不同姓氏、不同区域间加强了交流与联系,增强了当地社会的凝聚力。据《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐助碑碑文的统计,共有258人,56个姓氏参与了设立桥渡的捐助活动。这56个姓氏包括蒋、唐、李、赵、陈、张、马、王、邓、杨、周、刘、邹、袁、易、黄、胡、罗、林、吕、苏、郭、石、廖、彭、熊、闫、覃、阳、吴、龚、陶、陆、许、文、魏、郑、徐、卿、于、傅、丁、官、叶、伍、义、聂、曾、杜、旷、腾、蔡、梁、茂、合、洪。据兴安县志委员会编篡的《兴安县志》记载,直至1981年止,整个兴安县的姓氏总共有181个(12),捐助碑文中除了官、义、茂、合四姓外,其余的姓氏均在这181个姓氏里,占到将近30%的比例,说明参与此次捐助活动的姓氏数量之多,大大增强了不同姓氏之间的交流。通过共同参与捐助设立桥渡活动可以把原本不同的、甚至是有矛盾的姓氏联系在一起,成为凝聚社会力量的精神纽带。另外,从这些捐款姓氏的居住地来看,不仅囊括了界首镇全部11个行政村(见表2),而且还涉及了兴安县的其他乡镇村落。如“陈姓主要分布在石门、桥头、榜上、沿河、麦源等行政村”,“张姓主要分布在五甲、同志、长冲、龙源、长洲……”等行政村(13),而其中的沿河、麦源村属于湘漓镇,五甲、龙源村属于溶江镇。值得注意的是,碑文中不在181姓氏内的官、义、茂、合四姓,且这四姓都各仅有一人参与捐款,由此可猜测这四人是从外地到界首做买卖的商人或是姻亲。由此说明,参加捐助的姓氏来自不同的行政村、不同的乡镇甚至是兴安县以外的地区,而这些不同区域的捐助者却因一起参加捐助而紧密地联系在一起,增进彼此之间的了解,从而增强当地社会的凝聚力。

表2 界首镇各行政村的姓氏分布

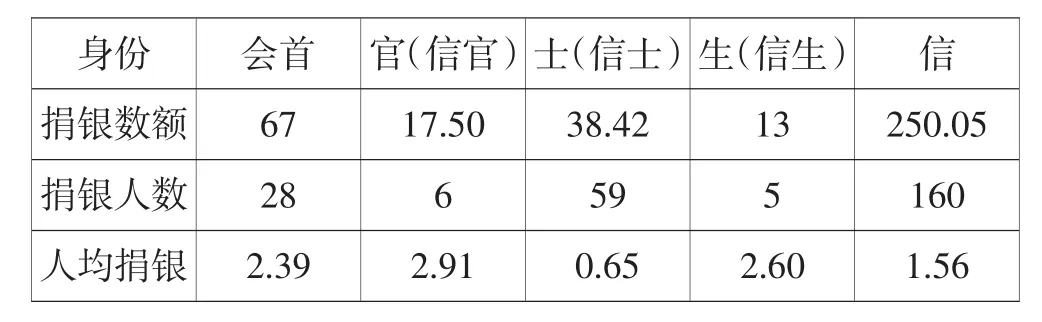

第二,不同身份的许多群体的共同参与,既体现了政府和民间不同力量的整合作用,又反映了民间信仰的力量。在社会历史变迁的过程中,官员愈加重视民间活动的参与,以促进民间活动的积极开展,维持社会秩序。因此,不同的群体力量通过共同地参与公益活动,明显地促进了这一地域的不同力量的整合。而“碑刻资料保留了地方官署管理民间活动的大量记录,客观地反映了地方官民间活动的态度与行为”(14),《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐助碑确实也证实了这一点。经对捐助碑进行统计,共有五种不同身份的人参与捐助活动,即会首、官、士、生、信。所谓信,也就是指有信仰的人,而信除了有信仰的普通民众外,还包括少部分的信官、信士、信生(见表3)。值得注意的是,其中会首人数为28人,占10.85%,而能够担任会首的往往是地方的精英阶层,说明地方士绅积极参与地方事务。各个社会阶层的人们积极捐款,这不仅说明了当地官员支持修建民间的渡桥活动,促使政府和民间这两种不同的群体得以整合,还反映了修建渡桥深厚的社会基础。而设立渡桥之所以能吸引那么多不同身份的群体的重视与参与,除了方便南来北往的行人进行贸易外,还离不开民间信仰的作用。“民间信仰是各地强化其社区传统或地方文化传统的产物,各种社会集团,无论是地缘集团(如乡社城镇),还是血缘集团(如家族宗族),救灾时职业集团或性别集团需要强化各自的凝聚力,往往会在本地的民间信仰上下功夫”(15)。据表3可知,在所有的身份中,有信仰的人包括信官、信士、信生在内共166人,占到总人数的64.34%,其比例之大,说明人们慷慨捐助一定程度上受到了民间宗教信仰的影响。显然,在民间信仰劝民向善的教化力量下,人们在捐资修桥方面表现出极高的热情,终使渡桥得以修建。

表3 界首捐助碑捐助者各身份的人数统计表单位:人

第三,不同形式的捐助行为及捐款数额,不仅反映了当地社会对修建渡桥的认可程度,还能在一定程度上评估当时的经济发展水平。从《设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃》捐助碑碑文的统计中可以看出,捐助者主要分为三种捐助行为:或捐钱,或捐田,或捐田又捐钱(见表4)。据表4和表5可知,这次的捐助主要以捐银为主,有256人捐银,共计385.97两,捐银人数之多及捐助数额之大,可以看出各社会群体踊跃参与,表现得非常慷慨,修建渡桥得到了当地社会的极大认可,社会基础雄厚。而仅有10人参与捐田,数量虽小,意义却很大。在某种程度上讲,捐田的影响远远大于捐钱。田地作为一种不可再生的财富,加之在封建的小农社会里,田地的重要性不言而喻。而这10人却无私地捐出自己的田地,其中7人捐田的同时还捐银,可见,这些捐助者以极大的热情支持设立渡桥,反映了修建渡桥受到的认可程度之高,经济发展可观。通过对捐款数额的整理,也可以为评估当时的经济发展水平提供参考。如表5和表6所示,为修建渡桥捐银者,其数量最高多达10两,少则3钱,其中有6位官员也参与捐银,平均每人捐银达2.91两。特别指出的是,捐田者中有8人是来自会首,而在各群体中,官员的人均捐银量是最高的,说明能力较大者承担了更大的社会责任。依据这些数据并结合相关史料,可以对当地经济发展水平作出评估。

表4 界首捐助碑的捐助方式及人数统计表单位:人

表5 界首捐助碑捐银数额统计单位:两

表6 界首捐助碑捐助者各群体捐银统计表

三、捐助碑刻的应用价值

捐助碑由于记载内容较为简洁,所蕴含的史料较正史、档案等资料多碎片化,加之碑刻散存于民间各地,除本地人外,一般人较难接触到,所以长期以来被人们所忽视。事实上,捐助碑看似简单的记载,内容却涉及丰富多样,包括反映一个地方的族群关系、经济发展水平、姓氏变化等。因此,捐助碑同样具有重要的应用价值,实应引起人们的重视与利用。

第一,是社会传递善行的重要载体。一直以来中国都有歌功颂德的传统,正所谓“民皆歌乐之,颂其德”(16),又因“碑刻文献时代性强、地域性强、保存性久,能够为史学研究提供真实可靠的第一手资料”(17),碑刻便成为社会传递美德,改善社会风气的重要载体。作为以石头为载体的文字资料,碑刻与民间社会产生紧密的联系,较真实地见证社会发展的同时,对于传承超越时空的美德更是至关重要。界首捐助碑不仅在于歌功颂德,而且还要发扬善举,代代相传,从而营造良好的社会风气。通过将大公无私的捐助者的芳名刻于石,一方面为了表达对捐助者的感恩,以颂其功劳,让他们永垂不朽;另一方面则是鼓励更多的世人及后辈捐助者去学习、去发扬这种善举。这既是立捐助碑的目的,亦是立捐助碑的意义。捐助碑中共有258人参与捐助,集合了不同姓氏、不同地域、不同身份的群体力量。他们或捐钱,或捐田,甚至既捐田又捐钱,为的就是支持桥渡公共事业的顺利完成,使行人顺利渡河,方便来往。“闻者莫不踊跃,惟是众流归壑之时”,(18)这种为善行义、乐于捐输、大公无私的精神,无疑是社会和谐建设的重要推动力。不管是捐助者本身乐于捐输、利济商旅的可贵善举,还是刻碑者铭记恩情、传播美德的难能行为,都决定了碑刻能够成为社会传递美德的重要载体。而捐助碑亦将历经年代的善行留存至今,从而为社会传递正能量,激励千千万万的人践行善举以构建和谐社会。

第二,以碑正史、以碑补史,完善地方史料体系。碑刻因其具有较强的保真性,成为历史的见证,为历史记载提供重要的参考信息。碑刻作为一种民间文献,可与地方志等官方资料相互佐证,这主要体现在历史事件和历史人物两方面进行佐证。笔者通过对界首捐助碑各姓氏参与捐助人数的统计发现,各姓氏捐款的人数排名在一定程度上与2002年兴安县志委员会编篡的《兴安县志》记载的姓氏人数排名是相吻合的,如表7与表8所示。可见,捐助碑在社会历史描述上与地方志记载出入不大,进一步证实了地方志记载的社会史实的可靠性。在历史人物佐证方面,2002年《兴安县志》载“李时沛,字雨亭,界首镇人……乾隆十九年(1754年),任盐城县知县,年仅25岁。此后历任无锡、雎宁等县知县”(19),而界首碑中亦提及李时沛的身份是一名官员。另外,碑刻还可以弥补地方文献的不足,完善地方史料体系。“正史中的人物履历,往往择其大者、要者,而微者、小者则略去不载”(20),这样的记载原则难免造成史料结构的缺陷。界首捐助碑上记载了很多在史传中没有提及却对历史有贡献的如易象仕、李尚伦等小人物,可以补史之阙,具有较高的史料价值。再加之“兴邑为穷陬僻壤,既乏商盘周鼎足供嗜古之摩挲,亦鲜汉碣秦碑克动□□之摹□”(21),兴安县留存的历史文献甚少。显然,界首捐助碑的发现与利用,无疑是充实了兴安县的文献资料,同时与档案、回忆录、文史资料及地方志等资料一起,构成了地方史料的体系。

表7 界首捐助碑各姓氏参与捐助的人数统计表单位:个

表8 至1981年止兴安县部分姓氏人数统计表

第三,捐助碑有助于透视地方经济发展水平和社会结构。碑文记载了清代界首镇各人员捐资修桥的史实,并详细罗列了姓氏、身份、捐款、捐田、数目等信息,为我们了解当地经济发展水平和社会结构,提供了宝贵的资料。通过对捐助碑数据的系统整理发现,在修建渡桥的过程中,当地民众人均捐银量达到1.49两,其中最高捐银达到10两,最低为0.3两,远远超出了当时清朝征收人均田赋(仅男丁)的0.18两,“原编现在人丁四千六百丁,实计编银八百三十两九钱六分一厘四毫”(22),依据这些数据可以帮助我们透视当地的经济发展水平。此外,捐助碑的内容显示,当地的人民除了捐银外,还有10人参与了捐田,不同形式的捐助行为也在一定程度上反映了当地的经济发展水平程度之高。与此同时,碑文中不同姓氏、不同身份、不同地域的人员踊跃参与捐助修桥活动,为我们呈现了当地的许多群体不断加强交流,增强凝聚力的历史图像。官员、士绅、民众这三种力量的共同参与,说明了政府与民间力量相互渗透,推进社会的进步,这是我们深入解读当地社会结构,反映社会各阶层互动关系的重要信息。总而言之,捐助碑文中涉及的捐资信息,大部分正史中并无详实记载,这就为我们透视地方的经济发展水平与社会结构提供了另一个佐证。

第四,作为地方历史课程建设的重要资源。为全面推行素质教育,实现历史新课标要求,须将历史课程建设与地方历史资源结合起来,以发挥地方文献的优势。首先,界首捐助碑目的在于立石树德、弘扬善举。碑文中的258位捐助者以其博大的人文关怀,无私地奉献自己的银两或田地,体现其善良的优秀美德,对人们具有直观的榜样作用。在历史教学中,恰当地运用捐助碑的史实,能大大地拉近教学与历史之间的距离,引起情感共鸣,培养学生的善行,助学生养成高尚的道德情操,以更好地实现历史课程中的道德情感教育目标。其次,地方史因其贴近身边,具有浓厚的地方色彩,因而相对具体、直观,从而使学生容易接受和认同。有针对性地利用捐助碑资料对学生进行形象化、生动化的历史教学,不仅可以弥补教材资料的不足,拓宽教学内容,更重要的是还可以增添历史的新鲜感,激起学生学习兴趣,以活跃课堂氛围,促进历史教学。最后,巧用地方史资料可以提高学生的综合能力。以界首捐助碑为例,学生通过观察碑刻的周边环境,运用联系的观点,不难发现捐助碑的建立与界首古镇的公共性以及庙宇的神圣性有关。学生对碑刻进行解读、分析、统计,从而能更深层次地理解当时界首的社会和经济状况。同时,捐助碑的发现并将其应用到历史课程中,可以使学生能够真正地走进社会、走进生活,形成科学的思维。学生通过用科学的方法解读捐助碑等地方史料的过程正是主体意识和综合能力形成的过程。总而言之,捐助碑作为开发地方历史课程的重要资源,既是丰富、详实传统历史课程的需要,更是激发学生兴趣、培养学生综合素质的实地资料。因此,只有将捐助碑等地方史料有机地融入地方历史课程开发过程中,才能确实提高课堂实效性,达到教学目的,最终促进学生的成长。

四、结语

“碑刻就像是一部史籍,记载着当时发生的故事”(23),因此,据石观史可以折射出社会的过去。界首捐助碑蕴含着丰富的历史信息,通过上述分析可知,捐助碑的建立目的在于与民劝善,加冕后人。捐助碑还为我们了解界首古镇的和谐社会提供了有力的证据,当地社会中不同地区、不同姓氏、不同身份的群体共同参与捐助,支持修建渡桥公共事业,增进了社会凝聚力,整合各种不同力量。而不同方式的捐助行为及数额,展现了设立渡桥强大的社会基础和认可程度。同时,捐助碑作为史学研究的重要史料,具有重要的利用价值。碑刻研究既是史学深入研究的体现,也是传承优秀精神、开发历史课程的重要资源,为此,应予高度的重视与利用。当然,要使碑刻等史料能够真正物尽其用,关键还在于有发现史料价值的眼光,有正确的判断标准与方法。我们认为,必须要坚持两点:(1)具备学术价值标准,用实事求是的历史观来判断碑刻等史料。研究历史是为了获得对历史过程的科学解释,以获得历史真理,即所谓的信史原则。那么,占有可信的资料,尊重历史事实,便成为衡量史料价值具有科学性的重要因素之一。(2)体现社会价值标准,符合社会发展的要求。“史之为用,其利甚博,乃生人之急务,为国家之要道。有国有家者,岂可缺之哉”(24),因此,治史是为了揭示史料所蕴含的历史现象及丰富的历史经验,从历史中认识现实,启发人们自觉地认识历史发展规律,进而提高改造社会的实践能力。

注释:

①钱大昕.潜研堂文集[M].上海:上海古籍出版社,1989:25.

②④(18)设立桥渡两岸鼎新行人方便过者欢欣聚善踊跃纪事碑,现立于界首老街内,高1.1米,宽0.68米,楷体.

③(19)兴安县志编篡委员会.兴安县志[M].南宁:广西人民出版社,2002:656.

⑤吴海星.魅力名镇兴安[M].南宁:接力出版社,2009:30.

⑥同⑤:152.

⑦赵世瑜.狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会[M].北京:三联书店,2002:204.

⑧同⑤:477.

⑨董建华.临夏回族自治州古代碑刻的史料价值[D].甘肃:兰州大学,2006.

⑩陈伟明.古代华南少数民族民俗文化史[M].广州:暨南大学出版社,1998:176.

(11)(清)张运昭.兴安县志[M].台北:成文出版社,1967:164.

(12)同③:616.

(13)同③:615.

(14)薛辉.民间教化与政府控制——广西平乐县粤东商业会馆碑析[J].中共桂林市委党校学报,2011(1).

(15)同⑦:30.

(16)(汉)司马迁.史记[M].上海:中华书局,1964:114.

(17)蒋文浩.浅谈碑刻的价值与保护[J].青春岁月,2013(5).

(20)何如月.碑刻文献在历史研究中的价值——以《金石录》和《集古录》为例[J].考古与文物,2005(4).

(21)同(11):216.

(22)同(11):89.

(23)刘峰.陕南交通碑刻研究[D].兰州:西北师范大学,2014.

(24)郭超.论史学评论的价值标准[J].驻马店师专学报,1992(3).

The Historical Interpretation and Application Value of the Tablet of Donation for Building the Bridge at Jieshou Town,Xing'an County

Huang Jinli

(School of History,Culture&Tourism,Guangxi Normal University,Guilin,Guangxi 541001,China)

The Inscriptions of historical materials are a kind of heavy civil document,which can also reflect the real history.The tablet of donation for building the bridge at Jieshou Town,Xing'an County reflects the historical facts that the local people donated to build the bridge,which is valuable information on interpreting the local society and economic development.

Jieshou Town,Xing'an County,Guangxi;the tablet of donation for building the bridge;historical information;application value

K29

A

1001-7070(2016)05-0016-06

(责任编辑:韦国友)

2016-08-25

黄锦丽(1992-),女,广西钦州人,广西师范大学历史文化与旅游学院2015级硕士研究生,研究方向:中国近现代史、区域经济。