全球价值链分工“物理”位置研究评述与展望

陈晓华,陆 直,刘 慧

(浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018)

全球价值链分工“物理”位置研究评述与展望

陈晓华,陆直,刘慧

(浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018)

随着全球价值链研究的逐步深入,有别于传统方法的“物理”位置指数得以产生。该指数能够综合反映生产单位在产业链的相对上下游程度和生产过程的参与程度,使国际分工位置测定问题得以有效解决。文章以“物理”位置测度方法为切入点,以发展中国家在价值链上的不良分工位置和生产任务错配两大问题为中心,梳理“物理”位置的相关研究理论,对比过去所使用的价值链测度方法之优劣和不足,论述了解决这两大问题的关键因素:生产率、产业组织形式、垂直专业化、制造业服务化和下游竞争力;并就价值链未来研究方向进行了展望。

价值链分工;“物理”位置;测算方法;影响因素;经济效应;研究展望

价值链分工位置测定是全球价值链分析的重要领域。传统上,价值链分工位置指产业链上的生产单位价值量或价值增值的大小排序,分工位置高即价值占有量高、竞争力强,因此,准确测定一国所处的全球价值链分工位置非常困难,因为不同产品的价值链属性存在差异,而且研发、设计等非生产性环节的价值链分工位置也难以量化[1]。自Hummels等开启全球价值链研究“之门”起,研究者们为之构建了许多的测度方法,如垂直专业化指数、出口商品结构相似度和出口增加值率等。

最新的产出-上游度[2]和投入-下游度[3]不同于过去所理解的价值量或价值增值大小的分工地位排序,创造性地从衡量全球价值链分工“物理”位置出发,使用生产单位的产出在产业链中被其他生产单位所使用的份额作为权重,计算从生产部门到最终需求的加权距离,从而有效刻画产业链结构。因此,该方法也逐渐成为了当前学界的主流方法,如Fally等[4-5]、王永进等[6]、Ju等[7]、苏庆义等[8]、何祚宇等[9]均采用了此类方法进行研究。本文旨在围绕备受关注的发展中国家在价值链上的不良分工位置和生产任务错配两大问题,梳理全球价值链分工“物理”位置的最新测度方法、影响因素、经济效应和可能的优化方向,以期为该领域的未来研究提供一定参考。

一、全球价值链分工“物理”位置的测算方法

价值链分工“物理”位置的测算方法属于投入产出法,包括逻辑统一的三种测算:a)生产阶段平均数及最终需求端距离;b)产出-上游度(output-upstreamness,OU);c)投入-下游度(input-downstreamness,ID)。本节对三种测算以及上游度和下游度的综合指数进行概述。

(一)生产阶段与最终需求端的加权平均距离

Fally[10]从垂直分工和中间品视角,使用从某一生产者所在的生产阶段到最终需求端的加权距离作为该生产者的价值链分工位置,从而定义了生产阶段的加权平均数Ni和到最终需求端的距离Di。

a) Ni反应了产品i的生产中包含的生产阶段的加权平均数量:

(1)

其中:μij表示产业i生产1美元产品所使用的产业j的投入值。如果所计算的产品不需要任何中间品投入,则N=1。它可以看作是用每一阶段的价值增值来加权的生产链所包含的生产阶段平均数量。

b) Di测度了产品i直到进入最终需求市场前所经历的生产阶段:

(2)

如果在每一个生产阶段的价值增值均是相等的,则N和D一般来说呈现相反的变化,即相对最终需求端越远的生产阶段的N值越小,而D越大。Fally[10]继续讨论了在封闭经济条件下和开放经济条件下Ni和Di的具体使用方法,在此不赘述。

(二)产出-上游度

Antràs等[2]改进了Fally[10]提出的最终需求端距离指数,提出了“上游度”概念与计算方法。上游度测度方法所得出的价值链分工位置与Fally的观点逻辑一致,是从生产单位(企业、产业、国家或地区等)到最终需求端的通过阶段序数加权所得的距离(并非常识中的价值大小排序),上游度越大表明该单位距离最终需求端更远且参与了越多其他单位的生产,更高的上游度并不代表价值份额高,也不代表价值增值高。

具体来说,在开放条件下,假设存在n个无存货产业,i∈{1,2,…,n},产业i的总产出为:

(3)

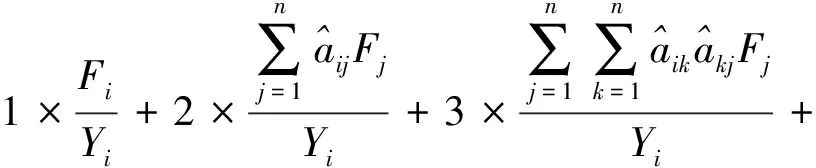

对式(3)进行迭代可将产业i的产出表示为一个无限的序列加和形式,使用产业到最终需求端的阶段序数为权重依次乘入其中各项,得产业产出在价值链中的加权平均位置:

(4)

注意到Y=[I-A]-1F,当任意生产阶段距离均假设为1单位时,上游度实际上可以通过投入-产出分析中的总体向前关联(total forward linkage,TFL)测度方法得出。

(三)投入-下游度

由于部门的生产分工位置与最终的家庭、政府和投资者(housholds, governments & investors,HGIs)有关,Miller 等[3]认为HGIs既是最终的需求者又是基本投入的提供者,因此产业链既可以看成是“产出供给链”又可以看成是“投入需求链”,于是提出了与产出-上游度(output-upstreamness,OU)相似的投入-下游度(input-downstreamness,ID)测度方法。

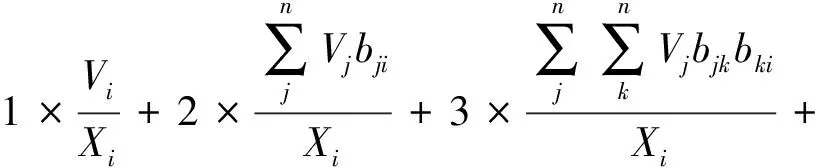

(5)

利用与OU类似的迭代和阶段序数加权之后得封闭经济下的ID:

(6)

显然,下游度Di越大则产业i相对于HGIs更下游,Di越小则相对于基础投入提供者更上游——有更大份额的HGIs基础投入品直接投入到生产中。ID可通过与OU同样的开放经济假设得到开放经济下的指数,故不赘述。

注意到X=[I-B]-1V,其中B是Ghosh逆矩阵,因此当任意生产阶段距离均假设为1单位时,下游度可以通过投入-产出分析中的总体向后关联(total backward linkage,TBL)测度方法得出。

(四)总体分工位置指数

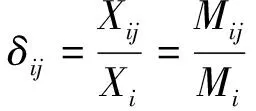

Miller等[3]指出,由于上游度和下游度均不考虑产业或国家的经济规模异质性,所以理论上同一价值链上的生产者的上游度和下游度应是相等的,因此可使用产业或经济体规模为权重的加权均值作为总体指数:

(7)

然而值得注意的是,使用OU和ID方法对同一产业的价值链定位结果存在着差异[3],可能表明不同生产者可能在供给链与需求链上扮演着不同的角色,对此,结合出口增加值分解模型或许能够进一步地挖掘具体影响机制。这一差异是否影响总体指数尚待研究。

三、全球价值链“物理”位置的影响因素

本部分结合与中国企业现状相关的最新研究结果,讨论可能在企业价值链位置和分工任务上有重要影响的微观因素(企业生产率、企业类型和企业一体化决策),得出重要结论为:a)发展中国家生产率提高过度依赖国外技术借用;b)下游市场的服务化和专业化是企业转型升级的主要任务;c)中国较发达的东部企业可外包适合的生产任务到中西部地区,令落后地区得到技术提升并享受外包的议价优势;d)优质企业可并购国外高新技术企业,吸收先进生产技术,降低产业链衔接成本,同时直接改变价值链分工位置并获得分工优势。

(一)企业生产率

企业的产品质量和成本效率构成了竞争力的来源,价值链特别强调中间品投入的兼容性,而质量、成本、效率和兼容性共同建立在企业的生产率基础上。发达国家的出口产品拥有更高的产品质量、价格和利润[11],相对而言,中国出口的产品在质量上属于低值产品,且在价值链的下游体现得尤为明显[12],并且不同于Melitz模型的预测,中国出口型企业的生产率普遍低于非出口企业,而且生产率与企业出口量呈负相关,贸易对生产率提高没有显著作用[13],然而其他国家地区的进出口与企业生产率却有着正向关系和激励作用[14]。因此,中国在过去贸易中取得的重大成果可能存在着缺乏生产率支撑的“增值泡沫”,即以大量生产低质量、低成本和兼容性不良的产品,以较低的价格来占有更多的全球市场份额和总价值增值。

“增值泡沫”从发达国家将劳动密集、低技术含量或重污染的生产任务外包给发展中国家开始,使发展中国家同时接受不良的分工位置和错误的分工任务分配两大问题[15],埋下限制发展中国家生产率提高的隐患。一般而言,企业生产效率提高有两种途径:一是通过企业研发和投资提高国内技术水平;二是通过进口中间产品以借用国外先进技术[16]。发展中国家由于两大问题的制约,理论上只能更依赖于技术借用而非自主研发,最新研究也支持了这一推论:国外技术借用对发展中国家经济增长的解释力达到65%,而国内创新对发达国家经济增长的解释力高达75%[16]。再者,低下的生产率会难以吸引外商投资,因为考虑到投资的安全性,外商更偏好于高生产力国家的下游企业,或者在高生产力的国家安置下游部门[17]。显然,大多数发展中国家的生产率安全边际都是缺乏吸引力的,于是生产率较低的国家被“锁定”在产品生产的上游位置,而生产率较高的国家集中在下游位置[18],最新研究还表明,上游度与经济增长可能具有反向关系——下游化更有利于经济增长,于是,发展中国家的不良分工位置和分工错配得到不断巩固,形成“恶性循环”。最终,在国际贸易分工带来的经济增长中形成缺乏生产力支撑的“增值泡沫”。

显然,改变中国在价值链上的不良分工位置和分工错配的基础在于生产率的提高,但单纯的生产率提升可能并不能根本地解决问题。从行业和企业的微观层面来看,竞争、技术研发与进口是技术发展的重要影响因素,其中研发投入是最为重要的正向影响因素[19],理论上,发展中国家应更多地鼓励竞争及加大自主研发投入,但是价值链定位研究的最新结果却发现:中国制造业部门的研发强度、劳动生产率、熟练劳动力的相对投入比例以及产品的国内增加值比例的提升均使得生产部门更加上游化[20],即企业生产率可能确实得到了提高,但仍无法改变价值链分工位置上游化及获得分工优势。为此,优化价值链分工位置和取得分工优势的可能因素需要继续挖掘。

(二)企业类型

首先,在1995—2009年间,中国大部分制造业部门上游化程度升高[20],其次,基于国家上游度均值的横向比较研究发现,美国和欧洲的上游度比中国低,且在价值链上的跨度更小[21],最后,中国一直处于全球价值链的上游部分,同时还有进一步上游化的趋势[12]。

与中国在价值链上的整体发展趋势相反,Fally[10]发现美国的服务业和可贸易品行业的生产垂直分工数量(生产阶段平均数和最终需求端距离)在1949—2009年间是减少的,同时指出导致美国产业价值链跨度缩小可能的原因如下:一是产业向最终产品集中,即向价值增值率高的下游位置(一般为与最终市场相关的服务部门)集中从而减少了生产的分工;二是越复杂的产品生产的垂直分工越少,更需要专业化。

考虑到价值增值率随上游度的增加呈“U型”变化[15-23]以及上游度与经济增长的反向关系[2-8],在生产率提高的基础上,针对下游或最终市场的服务化和专业化可能是优化价值链分工位置和取得分工优势上值得借鉴的方法,原因如下:首先,更专业化的分工能获取更高的利润[24];其次,品牌和营销等价值环节是购买者驱动型全球价值链高附加值的战略关键[25],又由于亚洲更依赖于区域外的最终市场[26],因此企业,特别是最终品生产商的决策应重点放在最终市场需求上;最后,不同生产者可能在供给链与需求链上扮演着不同的角色[3],因此企业应同时关注自身在“供应链”和“需求链”上的不同定位以保证产品兼容性,决策重点放在相应分工位置的下游市场或最终市场的需求状况上。

(三)企业一体化决策

企业的一体化和产品类型决策直接决定价值链分工位置和价值链跨度,相比于其他的间接手段更直接有效,但产品类型与价值链分工位置的相关性尚无研究,故本部分仅对一体化决策进行探讨。

价值链定位方法的相关研究支持了企业一体化决策受到企业所处生产阶段的替代性和最终产品需求弹性的影响。Antràs等[27]在序列生产[18]假设下,通过构建的企业产权模型(property-rights model of the firm)和实证得出重要结论:企业在价值链上的最优并购或外包决策取决于最终品替代弹性(ρ)和序列投入品替代弹性(α)的比较,a)当ρ>α时,序列投入品是相对互补的,应对供应商采用外包策略;b)当ρ<α时,序列投入品是相对替代的,应并购供应商。Alfaro等[28]在Antràs等[27]基础上进一步研究发现:存在价值链“物理”分工位置分界值mC*∈(0, 1]和mS*∈(0, 1],a)当ρ>α时,序列投入品是相对互补的,应对所有m∈[0,mC*)的供应商进行外包而并购所有m∈[mC*, 1)的下游厂商;b)当ρ<α时,序列投入品是相对替代的,应并购所有m∈[0,mS*)的供应商而对所有m∈[0,mS*)的下游厂商进行外包。

一般而言,由于决策和利润会受制于并购发起企业,一体化对被并购的供应商是不利的,而外包则对供应商更有利,因为其可获得一定的议价权,如Becker等[29]发现接受外包的德国跨国公司通常选择受教育程度更高(工资率更高)的劳动力。除了有利于供应商的利润,外包对供应商技术升级也有重要作用,如外包可促进研发支出(R&D)并提高创新产出(这一效果取决于制度环境,如产权制度和知识产权保护等,而更好的制度环境会放大进口收益,却不能提高外包带来的收益[30])。再者,最终的均衡分工格局不仅由国家间要素禀赋的差异决定,还会受到各环节间协调成本的影响,并与产品的产业链结构(蛛型或蛇型)相关,因此企业在组织生产时可通过地理位置上的靠近来降低相临环节间的协调成本,及通过外包来利用国家间的要素价格差异降低生产成本[31]。

对于开展并购或外包的企业,Carluccio等[32]指出技术富裕国的高生产率企业可以外包更多的劳动密集型投入品到劳动富裕国,即过去发达国家对发展中国家的外包方式。另外,保留外包成本较高的生产环节有利于一国的工资水平和总产出的提升[33]。传统理论认为生产任务外包会减少本国就业同时降低本国工资水平[34],但王孝松等[35]最新研究发现与传统观点不同的结果:美国对中国的制造业进口与美国就业是正相关的,中国对美国的出口拉动了美国就业增长,但美国的出口却降低了本国就业。为此,考虑到中国地区差异,技术富裕地区企业向劳动富裕地区进行外包,可能即可满足本国就业需求,又可实现两地区生产率的共同提升,不失为一举多得的战略。

为此,目前来说中国大陆企业或许可以通过一体化战略解决价值链两大问题,具体方式为:a)较发达的东部企业把外包成本低的生产任务外包到中西部地区,令落后地区得到技术提升,并享受外包的议价优势;b)优质企业可并购国外高新技术企业,吸收先进生产技术,降低产业链衔接成本,同时直接改变价值链分工位置并获得分工优势。

四、全球价值链“物理”位置的经济效应

本部分归纳和总结了价值链分工位置所产生的主要经济效应:a)下游化更有利于经济增长,且下游化竞争力是经济增长的关键因素;b)上游度与价值增值率呈“U型”关系;c)下游企业或部门倾向于分布在生产力高、安全边际更高的地区。

(一)全球价值链分工位置的经济增长效应

总体而言,上游度与经济增长可能具有反向关系——下游化更有利于经济增长。Antràs 等[2]对OECD国家投入产出表进行了分析,发现上游度随对数人均GDP增加呈“U型”变化,隐含着高人均GDP对应低上游度的结果。苏庆义等[8]直接得出了人均国内生产总值与一国的出口上游度呈负向对应的稳健关系。王永进等[6]更进一步,通过上游度定位方法构建了出口下游化程度和出口下游化竞争力指数,揭示了真正促进一国经济增长的是出口下游化竞争力而非下游化程度,即在国际市场下游环节占有更多出口份额,更能有效促进一国经济增长。必须指出的是,王永进等[6]的研究中,中国的出口下游化程度与发达国家相似的结果与其他研究相悖,仅支持了鞠建东等[12]的研究结果——中国在全球价值链上所处的位置及出口产品的种类与发达国家相似。

尽管生产率较低的国家被“锁定”在产品生产的上游位置,而生产率较高的国家集中在下游位置[18],但上游生产任务并不一定是不良的,甚至某些产业的上游位置增值率更高,如由日韩占据着的汽车制造业上游位置[23],并且Baldwin等[36]曾直接指出,当前全球分工演进实际上可能更有利于发展中经济体的经济发展,为此,价值链上游位置对发展中国家的影响尚无定论,经济增长与价值链分工位置的关联性仍需进一步研究。

(二)价值链分工位置与价值增值率

价值链“物理”分工位置与价值增值率可能呈“U型”关系。Baldwin等[15]对亚洲经济数据进行的研究发现,制造业的基础投入部门→制造部门→服务部门所占的出口价值增值份额的变化率呈向右上倾斜的“U型”,表明其他部门的价值增值份额可能正向服务部门流动。考虑到服务部门在近年来的崛起,可能表明现代制造业正试图通过服务部门的调整和升级(服务化)来提高产业的价值增值。Itó等[23]以销售价值增值率为指标使用亚洲投入产出表对亚洲主要经济体进行了分析,发现了各产业与各国同样均存在上游度与销售价值增值率的“U型”关系,即更上游或更下游的产业或国家占有的销售价值增值率较高。

制造业服务部门的专业化是价值链下游化的方法之一。Henderson[25]曾指出购买者驱动型全球价值链高附加值的战略在于研发、品牌和营销等价值环节,谭人友等[37]则通过多指标对中国经济失衡进行了分解研究,发现经济失衡主要来自制造业和商业服务业,且发展商业服务业有助于缓解经济失衡。相对于针对技术发展的专业化,服务化的关键点是重视最终需求市场对实现产品最终价值的影响,正如前文所述,服务化或许能为企业带来更高的竞争力、更高的产品定价和更好的价值链分工位置。

(三)价值链分工位置与产业空间分布

经济活动的产业空间和地域空间双重归属,使得当产业经济活动加入空间要素进行考察时,作为客观反映产业经济活动技术经济联系的产业链,就具有明显的区域经济特性[38]。产业集群和价值链又都具备网络的基本形态,而且两者之间存在着耦合关系,即价值链是产业集群中的主导关系,产业集群是价值链空间分布的载体[39]。

在这一领域,Dhyne等[40]通过上游度定位方法发现了比利时产业网中企业的价值链分工位置的大量区域间差异,但未对区际差异产生的机制进行深入研究。伍晓光等[41]基于异质性跨国公司生产决策模型对跨国公司最优生产模式和区位决策的规范性研究是较为深入的。Engemann等[17]使用价值链“物理”分工位置测算方法对“O-ring”理论进行了实证研究,论证了公司在价值链上的位置和生产率会共同影响FDI的区域投资选择:外商会更多地投资于生产力更高的国家的位于价值链末端(生产链下游)的公司,或者在生产力更高的国家安置位于价值链末端的成员公司。这些研究在一定程度上解释了中国为何已难以通过引进技术以提高生产力、高收入和低收入国家经济发展差距扩大的原因,以及FDI在这一趋势中的作用。这些结果与徐康宁等[42]以中国为样本的研究所揭示的结果基本一致:在区位选择上,市场规模、交通便利程度、金融条件等对制造类跨国公司的影响度较大;研发类跨国公司对区域或城市的技术基础或人力资本、通讯能力等较为敏感;营运类跨国公司与地理方位、制度透明性和服务业发达程度关联紧密。类似的,Blyde等[43]的最新研究在重点关注各行业对物流运输的不同敏感性的基础上,发现了具有较为完善基础设施的东道国更容易吸引对于物流运输敏感产业的垂直型FDI。

五、研究展望

价值链分工位置还存在许多领域尚待探索和完善的研究领域,本节对这些研究领域进行了总结和评述。

(一)微观领域

价值链定位研究中,尚未考虑到企业异质性、产品质量、技术复杂度、生产率和产品类型(行业间和行业内差异)等,具有很大的研究空间。目前具有代表性的研究是Antràs 等[27]在序列生产假设[18]下构建的企业产权模型,以及Alfaro等[28]在Antràs等[27]基础上构建的企业边界模型,均得出了关于企业一体化决策的重要成果。另外,使用全要素效率的倒数(inverse-TFP)来估计犯错倾向(生产力低下程度)[18]也是值得借鉴的方法。

(二)宏观领域

Fally等[4]在新科斯模型上,同样利用序列生产假设[18],对东亚的贸易进行了追踪性研究发现,产业链通常是比较短的,且短的产业链给垂直专业化提供了更低的限制。在此基础之上,Fally等[5]建立了科斯产业链模型,在该模型中,公司内部的生产任务完成程度由贸易成本参数和公司运营活动的协调成本参数决定,这些成本参数解释了供给链长度变化,以及总产出对总价值增值之比的国与国之间的差异。这一系列研究,为价值链定位与宏观经济因素的相互影响提供了研究范本和理论支持。

王永进等[6]指出单一的宏观因素对价值链分工“物理”位置并无显著影响,因此挖掘多种宏观因素的交互作用是未来研究的最重要方向。另外,鉴于中国的“L型”经济现状,经济大环境与价值链的关系的研究也是一个重要方向,如何祚宇等[9]指出外部冲击,例如金融危机等会对价值链造成一定的破坏。

(三)空间领域

价值链与产业集聚、产业空间分布及产业规模等的相互关系也尚未纳入研究当中。或许将序列生产(生产必须按照一定的序列才能得到最终产品)假设[18]加入到NEG的中间品贸易模型中,是探索产业链与产业集聚的内生关联机制的可选方法。另外,随着对城市网络研究的进一步深化,越来越多西方学者们意识到目前世界城市网络研究的缺陷,于是提出运用全球价值链这一理论工具研究世界城市网络[44],因此,价值链分工位置与城市网络的关系也是值得深入研究的领域。

(四)研究争议

由于价值链定位方法提出时间较晚,一些研究成果不可避免地存在不同。具有代表性的争议如下:

一是鞠建东等[12]、王永进等[6]认为中国在全球价值链上所处的“物理”位置及出口产品的种类与发达国家相似,但王金亮[21]、苏庆义等[8]及何祚宇等[9]均认为中国目前的出口上游度依然较高并持续上升,与发达国家偏向下游的价值链位置并不一致;

二是Chor等[22]研究发现中国出口上游度总体保持平稳,仅有加工贸易进口上游度在快速上升,而苏庆义等[8]发现中国出口平均上游度是越来越高的;

三是Melitz模型由于假设消费者消费所有产业,且生产产品直接进入最终市场,在价值链研究中或许存在局限;

四是许多研究均得出下游化对经济发展更有利[9-11,18],但日韩两国在价值链上游位置同样取得了与发达国家近似的价值增值率[15],故价值链分工位置与价值增值的相关机制仍存争议。

产生以上争议的原因可能在于:a)数据、数据处理和计量方法的不同;b)模型选择和构建;c)未考虑区域差异和产业差异;d)企业、行业和地区分类和考量方式不一致等。未来研究应选择更具有可靠性、一致性和适用性的数据和研究方法,以供平行比较,也应更多地针对价值链、经济效应和影响因素本身特征进行考虑。

(五)研究方法

现存的价值链分析方法因价值链的视角不同而功能不同,各有特点[45]:价值增值法对于全球价值链的描述非常精细,但限于企业层次具体产品数据,如出口价值增值分解模型、出口商品结构相似度等间接的测算或许在定位方法上并不适宜,但在深入研究价值增值的影响因素上具有重要价值;技术指标替代法,如技术复杂度,在细分行业或产品的价值链研究方面较为困难;投入产出法不能对价值增值做深入研究,如价值链直接定位法尽管在价值链定位中具有优势,但不能对价值增值做深入研究。目前研究者应系统选择适宜方法、或综合使用以进行研究,力争改进现有方法或创造更好的新方法。

六、结 语

本文介绍了具有逻辑一致性的三种价值链直接定位法,梳理了价值链“物理”分工位置的影响因素和其产生的经济效应,重点从微观宏观角度分别论述了中国经改革中价值链“物理”分工位置和分工任务的优化途径,归纳并评述了已有研究成果并挖掘了未来研究方向。

从价值链“物理”位置定位方法相关研究的综合分析中,得出中国产业改革的新启示:首先以提高生产率和产品质量为出发点,改变宏观因素,从总体上引导中国企业优化产业链组织和分工决策;其次重点鼓励先进企业以产品需求为导向,重视各层市场对产品的需求情况和产业链序列生产特性,在国内进行生产任务的跨区域外包,在国际上并购具有生产潜力的企业,同时提高专业化,使价值链跨度适应企业和行业发展的市场需求;最后着力提高下游竞争力,最终优化中国在全球价值链上的分工位置和分工任务,提高价值增值率,实现全球价值链分工地位的攀升。

[1] 唐海燕,张会清.产品内国际分工与发展中国家的价值链提升[J].经济研究,2009(9):81-93.

[3] MILLER R E, TERMURSHOEV U. Output upstreamness and input downstreamness of industries/countries in world production[J]. GGDC Research Memorandum,2013(133):1-35.

[4] FALLY T, HILLBERRY R. Quantifying upstreamness in east Asia: insights from a coasian model of production staging[EB/OL]. [2013-06-13]. http://people.ucalgary.ca/~jccarbon/econ_677/fally_hillberry_13.pdf.

[5] FALLY T, HILLBERRY R. A coasian model of international production chains[EB/OL].[2015-09-21]. http://www.nber.org/papers/w21520.

[6] 王永进,刘灿雷,施炳展.出口下游化程度、竞争力与经济增长[J].世界经济,2015(10):125-147.

[7] JU J D, YU X D. Productivity, profitability, production and export structures along the value chain in China[J]. Journal of Comparative Economics,2015(43):33-54.

[8] 苏庆义,高凌云.全球价值链分工位置及其演进规律[J].统计研究,2015,32(12):38-45.

[9] 何祚宇,代谦.上游度的再计算与全球价值链[J].中南财经政法大学学报,2016(1):132-138.

[10] FALL Y T. Measuring the upstreamness of production and trade flows[EB/OL]. [2012-10-11].http:// www.nber.org/papers/w17819.

[11] ANTONIADES A. Heterogeneous firms, quality, and trade[J]. Journal of International Economics,2015,95(2):263-273.

[12] 鞠建东,余心玎.全球价值链上的中国角色:基于中国行业上游度和海关数据的研究[J].南开经济研究,2014(3):39-52.

[13] 李春顶.中国出口企业是否存在“生产率悖论”[J].世界经济,2010(7):64-81.

[14] SMEETS V, WARZYNSKI F. Estimating productivity with multi-product firms, pricing heterogeneity and the role of international trade[J]. Journal of International Economics,2013,90(2):237-244.

[15] BALDWIN R, ITT, Sato H. Portrait of factory Asia: production network in Asia and its implication for growth-the ‘Smile Curve’[EB/OL]. [2014-12-01]. http://www.ide-jetro.jp/English/Publish/Download/Jrp/pdf/159_cover.pdf.

[16] SANTACREU A. Innovation, diffusion, and trade: theory and measurement[J]. Journal of Monetary Economics,2015(75):1-20.

[17] ENGEMANN M, LINDEMANN H. Testing the O-ring theory for FDI[EB/OL].[2013-07-24].http:// www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Discussion_Paper_1/2013/2013_07_24_dkp_24.pdf;jsessionid=0000l9FN5gCS60-A7euMMv0iwdn:-1?__blob=publicationFile.

[18] COSTINOT A, VOGEL J, WANG S. An elementary theory of global supply chains[J]. Review of Economic Studies, 2012, 80(1): 109-144.

[19] 刘晓宁, 刘磊. 贸易自由化对出口产品质量的影响效应:基于中国微观制造业企业的实证研究[J]. 国际贸易问题,2015(8):14-23.

[20] 马风涛.中国制造业全球价值链长度和上游度的测算及其影响因素分析[J].世界经济研究,2015(8):3-10.

[21] 王金亮.基于上游度测算的我国产业全球地位分析[J].国际贸易问题,2014(3):25-33.

[24] GOLDERG P, KHANDELWAL A, PAVCNIK N, et al. Imported intermediate inputs and domestic product growth: evidence from India[EB/OL]. [2009-09-02]. http://www.princeton.edu/~ies/Spring09/Khandelwal Paper.pdf.

[25] HENDERSON J. Danger and opportunity in the Asia Pacific[C]//Thompson, G(eds). Economic Dynamism in the Asia-Pacific. New York: Taylor & Francis e-Library, 2005: 338-363.

[26] DAUDIN G, RIFFLART C, SCHWEISGUTH D. Who produces for whom in the world economy?[J]. Canadian Journal of Economics, 2011, 44(4): 1403-1437.

[28] ALFARO L, ANTRS P, CHOR D, et al. Internalizing global value chains: a firm-level analysis[EB/OL]. [2015-09-24]. http://scholar.harvard.edu/files/antras/files/aacc_latest_draft.pdf?m=1435617375.

[29] BECKER S O, STOCKHOLM U, MUENDLER M A. Offshoring and the onshore composition of occupations, tasks and skills[J]. Journal of International Economics, 2013, 90(1): 91-106.

[30] FRITSCH U, GÖRG H. Outsourcing, importing and innovation: evidence from firm-level data for emerging economies[J]. Review of International Economics, 2015, 23(4): 687-714.

[31] 鞠建东, 余心玎. 全球价值链研究及国际贸易格局分析[J]. 经济学报, 2014(2): 126-149.

[33] GROSSMAN G M, ROSSI-HANSBER E.Task trade between similar countries[J]. Econometrica, 2012, 80(2): 593-629.

[34] EBENSTEIN A Y, HARRISON A E, MCMILLAN M, et al. Estimating the impact of trade and offshoring on American workers using the current population surveys[J]. Discussion Papers, 2009, 96(4):581-595.

[35] 王孝松, 周嘉辰, 翟光宇. “中国制造”对美国就业的拉动作用:中国制造业出口中“美国含量”的经验分析[J]. 经济理论与经济管理, 2014(2): 95-104.

[36] BALDWIN R, LOPEZ-GONZALEZ J. Supply-chain trade: a portrait of global patterns and several testable hypotheses[EB/OL]. [2013-04-01]. http://www.nber.org/papers/w18957.

[37] 谭人友, 葛顺奇, 刘晨. 全球价值链分工与世界经济失衡:兼论经济失衡的持续性与世界经济再平衡路径选择[J]. 世界经济研究, 2015(2): 32-42.

[38] 龚勤林. 产业链空间分布及其理论阐释[J]. 生产力研究, 2007(16):106-107.

[39] 冉庆国. 产业集群与产业链的关系研究[J]. 学习与探索, 2009(3): 160-162.

[40] DHYNE E, MAGERMAN G, RUBíNOVá S. The Belgian production network 20022012[EB/OL]. [2015-10-11]. https://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp288en.pdf?language=en.

[41] 伍晓光, 孙文莉. 区域经济一体化协定、异质企业与跨国公司内生边界:基于”中国—东盟”自贸区背景的研究[J]. 国际经贸探索, 2014(10): 101-118.

[42] 徐康宁, 陈健. 跨国公司价值链的区位选择及其决定因素[J]. 经济研究, 2008(3): 138-149.

[43] BLYDE J, MOLINA D. Logistic infrastructure and the international location of fragmented production [J]. Journal of International Economics,2015,95(2):319-332.

[44] BROWN E, DERUDDER B, PARNREITER C, et al. World city networks and global commodity chains: towards a world systems integration[J]. Global Networks,2010,10(1):12-34.

[45] 樊茂清,黄薇.基于全球价值链分解的中国贸易产业结构演进研究[J].世界经济,2014(2):50-70.

(责任编辑:陈和榜)

Research Review and Expectations of “Physical” Position of Global Value Chain

CHENXiaohua,LUZhi,LIUHui

(School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

As the research on Global Value Chain (GVC) goes deep gradually, “physical” position index different from traditional method is thus generated. This index can comprehensively reflect both the relatively upstream and downstream extents of production unit in the industry chain position and the participation degree in the production process so that the problem of measuring international position in GVC is solved effectively. This paper takes “physical” position measurement method as the entry point and focuses on two problems (poor international position of developing countries in GVC and wrong allocation of production tasks) to organize relevant research theories of “physical” position. Meanwhile, this paper compares advantages and shortcomings of previous value chain measurement methods, discusses key factors to solve the two problems (productivity, industrial organization form, vertical specialization, “servicification” of manufacturing, and competitiveness in downstream markets) and expects future research direction of GVC.

global value chain; “physical” position; measurement method; effect factors; economic effects; expectations

10.3969/j.issn.1673-3851.2016.10.001

2016-03-16

浙江省社科规划办项目(15NDJC200YB);浙江理工大学应用经济学创新基金项目(2015YJCX15);国家自然基金青年项目(71303219);浙江省软科学研究计划项目(201535003)

陈晓华(1982-),男,江西玉山人,副教授,博士,主要从事全球价值链方面的研究。

F74

A

1673- 3851 (2016) 05- 0419- 09 引用页码: 080101