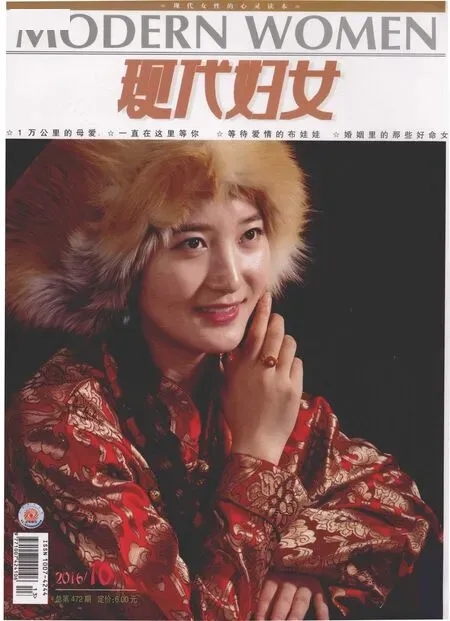

新凤霞和吴祖光:一生相依,不离不弃

◎文/王月冰

新凤霞和吴祖光:一生相依,不离不弃

◎文/王月冰

新凤霞和吴祖光都是我国当代著名艺术家,他们从上世纪50年代初相识、相恋、结婚,牵手走过近半个世纪的风风雨雨,相亲相爱,不离不弃,相互搀扶,共同进步,创造了一场绝世爱恋。

第一次见面,他蹲下和她说话

1950年,才华横溢的著名导演吴祖光在周恩来总理的召唤下,带着满腔热血从香港回到北京。老舍先生觉得他和当时声名鹊起的评剧演员新凤霞是天生一对,加上他和二人都是朋友,于是就极力撮合这桩美好姻缘。

新凤霞早就演过吴祖光写的《风雪夜归人》,十分仰慕他出众的才华,觉得他是一位值得托付终身的男人。吴祖光看过新凤霞的评剧表演,他也喜欢这位在舞台上嗓音甜脆、扮相脱俗的女子。

他喜欢她,心中自然而然便有了体贴和心疼。有一天他请夏衍等众多艺术家去看她的表演,那时他们还不曾正式见面,只是老舍先生已经在各自面前挑明心意。看完演出,吴祖光很想到后台去见她,可犹豫很久后还是没去。后来她问他当时为何不去后台找她,因为她一直在那儿等。他说:“我想你演戏累了,想要你好好休息。”她的心顿时一暖。

第一次见面,是老舍先生安排的。当时新凤霞在参加文化局的一个重要会议,中途休息的时候,老舍带他去见她。他看到她坐在沙发里,显得有点疲惫。她见到他们,要站起来,他连忙上前阻止,要她安心坐着休息。然后,他在她面前蹲下来,自然地和她聊天。看着他那样纯净的脸、执著的表情,她的心底盛开了粉粉的花。

关系渐渐熟络起来,他去她住的地方找她,却发现她被蚊子咬得很厉害。他立刻赶回家,到街上买了小榔头、钉子、铅丝、绳子,从家中拿出那床自己从香港带回来的珍珠罗蚊帐,赶在夜晚来临前,到她家中帮她把蚊帐挂起来。

他的才华、深情、体贴,深深打动了她,他们坠入了爱河。可在外人看来,他们实在不般配,悬殊太大:他出身于诗书世家,父亲是文化名流、大学者,故宫博物院的创办人之一;而她自幼从苏州被拐卖到天津,落入贫苦人家,养父卖糖葫芦,收入微薄,全家的生计几乎就靠她演戏所得。也有很多人认为,他久居香港,必定沉迷花天酒地,对她只是贪于美色,不会长久。

可是,他和她都认定了彼此就是心中要找的那个人。为了抵抗各种压力和干扰,也为了表达他的责任与誓言,他在北京给予了她一场隆重的婚礼,成为当时北京文艺界的一件盛事。她做了他幸福甜美的新娘。

珠联璧合的婚姻灿烂幸福

他和她的婚姻珠联璧合,灿烂幸福。可他们又不仅仅沉迷于儿女情长,而是将对事业的追求融入了爱情中。

他们一起探讨研究戏剧艺术,她带他认识身边的很多民间艺人,这是他一直想要追求的,他从这些民间艺人身上吸收了许多从知识分子那里难于得到的生活和知识的营养。

他买下了一个四合院,给她一个宽敞温暖的家,为她设置了一间雅致的书房,精心布置,红木书架上摆满她之前想要阅读和学习却由于条件所限而不能得的各种书籍,在这里他教她读书,一起秉烛夜谈。他还带她认识齐白石、叶圣陶等大师,还有音乐奇才盛家伦,他们教她画画、写作、演唱方法和嗓音生理知识,甚至连他的父亲吴瀛也愿意潜心教她画画,他们让从小因各种遭遇错过读书机会的她饱受文化与艺术的熏陶,将她带入一个全新的文化艺术新境界,不但促进了她评剧艺术的发展,同时也为她以后的写作和画画打下了坚实的基础。在后来所遇的常人难以想象的苦难面前,她能坚强面对,坚毅挺过,这些潜藏在她体内的知识与能量提供给了她强大力量。

齐白石老人教新凤霞画画,但要吴祖光题字,说夫妻画难得:霞光万道,瑞气千条。她从此所画的每一幅画便真的不题字,理直气壮地撒娇着要他题,她享受这种合作,这是爱情的合作。为了督促她进步,他规定只有画得好的画他才题字,她有时会有小小的怨气,但心底泛起的是浓浓的幸福与满足。

劫难降临,“我可以等他28年”

他们以为这样的相守会天长地久,可是好景不长,1957年,吴祖光被打成“右派”,下放北大荒。整个北京文艺界对他进行了严厉的、毫不留情的批判,大会小会不下50次。她也多次被领导找去谈话,要求她与他划清界线、离婚。但是,她毫不犹豫地拒绝了他们的所谓“好言相劝”,她说:“王宝钏等薛平贵等了18年,我可以等吴祖光28年。”她在心里发誓,对他坚贞不渝,不离不弃,永生相守。

于是,她也受到了严厉而残酷的批判。她在人民的舞台上光芒四射、冠绝当世,场场演出都为剧团挣得满座,以大量收入养活全团,但是闭幕后连谢幕权也被剥夺,就被揪去后台劳动,倒痰盂、扫厕所、服贱役、受虐受苦……

这样熬过了3年,终于等到他从遥远的北大荒回到北京,她立刻忘记了一切屈辱,满心欢喜,带着3个孩子把家里布置得焕然一新,贴满“欢迎”的剪花、剪字,喜气洋洋地迎接他回家。

接下来,他们又一起全身心地投入了艺术创作,合作改编的评剧《花为媒》,成为当时评剧舞台上的成功佳作,直到今天依旧被奉为经典。

但是,劫难再次降临,“文革”开始,吴祖光入狱,新凤霞再次受到牵连,被派去挖防空洞,受尽非人的折磨,甚至被打得半身瘫痪,不得不从此告别热爱的评剧舞台。

即便如此,她对他的爱始终没有丝毫动摇,反而越来越强烈深厚,他在她的心底,支撑着她熬过一次次批斗和一个个苦难的日子,她给他写信,给他寄东西,他们鸿雁传书,坚贞的爱情在苍茫天地间熠熠生辉。

绝世爱恋风光霁月,瑞气千条

“文革”终于结束,云销雨霁,他们总算盼来了安定的相守日子。

由于身体严重受损,她不能再唱戏,他就鼓励和引导她画画、写作,两人一起徜徉于书香画艺中。此后的23年,在他的陪伴下,她亲笔撰写了20多部著作,近400万字,留下了几千幅水墨画,每一幅都像白石老人当年所愿的那样,她画画,他题字,风光霁月,瑞气千条。

有时看到她行动不便,他便会责怨当年迫害她的人,她会立即阻止他继续说下去;他与别人通电话,她在另一个房间的分机上悄悄地听,当听到他说出抱怨社会不公平现象一类的话语时,她会立刻制止他。她无时无刻不在替他担心,生怕他再次因直言而惹出祸端。

1998年4月,他们收到邀请,前往常州参加画家刘海粟美术馆落成开幕仪式。本来由于身体原因,她已极少外出参加活动,可这次听说是去常州,她兴奋地要去,因为他是常州人,她说自己是“常州儿媳妇”,应该去。在常州,也许是觉得回到了他的家乡,她很开心,参加了系列活动,画了很多画。不幸的是,几日后,由于脑溢血,她在常州与世长辞,离开了她深爱的世界与她的爱人。

他很长时间也难以相信她走了,不厌其烦地问别人她走时讲了什么。他写悼念她的短文,不过几千字,却写了半个月,哭哭、停停、写写……他总觉得她还在身边,直到5年后,他因心脏病发作告别人世——他们再次相逢了,在天堂,读书、写作、画画、演戏。

(责编拾谷雨)