帕米尔的一千条路

骆娟

在古代中国人文史的脉络中,“昆仑”不仅是自然地理高度的象征,更是中国古代文明和古代亚欧璀璨文化汇聚之地。昆仑可以说是中国作为世界文明古国之一的标识与象征,历史上,这里更是古代丝绸之路要冲、亚欧大陆各文明区域优秀文化汇流传播的中介地带。今年9月,“昆仑·河源道”综合科考在南疆地区的昆仑山西段沿线展开,探河源、上昆仑,登上帕米尔高原,探寻昆仑的河源文化。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这句国人耳熟能详的诗句,出自于《楚辞·离骚》,表达着人类的探索精神,极富浪漫主义色彩,又充满磅礴正气。而原诗所述更有许多昆仑景象,将“昆仑”喻指为万神所居,万物尽有之地,是一切美好事物来源和存在的地方。这些早期中国文献中的记述,牢固地确定了“昆仑”在中国文化中的地位。

那么,昆仑在何方?“汉使穷河源,天子按古图书名可所出曰昆仑”(《史记·大宛列传》),从地理和历史意义上而言,时至今日,历经千回百转考证探求的“昆仑”“河源”代表文明起源的观念,已在学术主张与神话提示上达成一致。当然,人类的探索并没有停止,因为文明的源流始终在绵延、交汇。

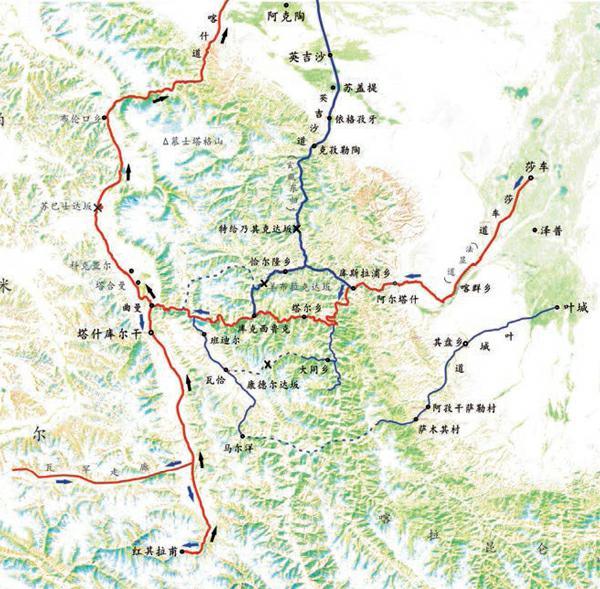

由“丝绸之路(新疆)国际文化传播发展中心”组织发起了迄今国内规模最大的一次多学科综合田野科考。由国内十余位知名专家、学者和媒体报道团队组成的科考队,于2016年9月1~8日,沿古代丝绸之路交通线路经过的昆仑山—帕米尔高原一线进行实地深入梳理,对丝绸之路“昆仑·河源道”开展了多学科的科考活动。

沿叶尔羌河上溯昆仑

洪荒苍凉、苦寒高原的峡谷山道

正是这样一些洪荒苍凉、苦寒高原的峡谷山道,却是昆仑山北部巨大的塔里木盆地通往克什米尔拉达克地方和印度河上游其他地方的唯一通道。—— 斯坦因

2016年9月1日早晨,科考队从喀什出发,正式开始了“昆仑·河源道”的综合考察活动。车队沿315国道行驶,当日的路线是经莎车进入昆仑山前山地带。据玄奘记载:“从此东下葱岭东冈。登危岭越洞谷。溪径险阻风雪相继。行八百余里出葱岭至乌铩国。”乌铩国,即今天的莎车。此行所考察的道路正是依玄奘当年东归的路线而行。

由叶尔羌河水滋养的莎车绿洲,是古代西域三十六国里最大的一块绿洲,也是昆仑河源道的起始点。经过莎车县城后,车队到达了亚克艾日克乡附近。踞守于阔若勒村西台地上的亚克艾日克烽火台,又称阔如勒驿站遗址,是两座南北对峙的军事设施遗址,始建于唐代。考古学家也证实,此地在清代时是官道,自此向西,便进入昆仑山。

沿着阶梯攀上兼具军台和驿站功能的约10米高的烽火台,从并不宽绰的土墙顶站直身体,略失重心的感觉令人有片刻惊悸,但很快,在远眺西面的重重山岳和观望身畔的良田村落中,一组更强大的概念浮现出来,“南仰昆仑,北出瀚海”“河源古道”……字句间都携带着一种气魄,不再是书籍图典中的印刷字体,而是可以抵达,并可以触摸到。

从亚克艾日克关口进山,明显感觉到地貌的变化,从山前冲积地带,满是碎石砂砾的荒滩,沿着铺设在河岸边的简易公路曲折前行,山势起伏不定,道路时时出现被洪水肆虐扫荡过的痕迹,但两侧的山体愈加高峻陡峭,色彩繁复,褶皱密布。按地质学家的介绍,在我们的行进方向,也是地质运动对于大地塑造愈加强烈的地带。通俗来说,科考队是从昆仑山的前山地带向深山中行进,但相反的是,色彩却是从艳丽到平淡,直至通体灰暗,更是久已沉寂的。

道路回转中,科考队已经到达库斯拉甫乡地界,它处于西昆仑山脉东缘。这里从行政隶属上归于克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县,南、北、西三面环山,中部为叶尔羌河谷地。库斯拉甫乡所在,是一条名为恰尔隆的支流与叶尔羌河的汇流处。恰尔隆,意为“群山汇集之处”,因它是四条山沟的汇合处而得名。

9月2日早晨,科考队的人马拔营之后,按照原定的计划,将由库斯拉甫乡转入恰尔隆乡,考察一条干道。经恰尔隆乡的河谷盆地向北,是古代莎车至帕米尔的一条重要交通道路,在由此路进入帕米尔腹地后,将前往大帕米尔地区和瓦罕走廊。遗憾的是,因洪水将道路冲毁,科考队不得不放弃对行经恰尔隆的干道,包括其里供拜孜、铁热克达坂一带的考察,调整路线。

雨中,沿叶尔羌河继续前行,车在紧切山腰的公路上行进,水流湍急,山壑重重。当日下午,科考队抵达了传说中的“石头像花一样开放”的阿依力塔什。这是叶尔羌河上的一处大拐弯。河道开阔,简易公路进入平缓地带,与之前行驶的山间险道无处安身之感相比,被当地人称为“月亮湾”的这里又另有一种世外桃源的静谧。

在阿依力塔什的营地,天色尚早,吃过晚饭之后,科考队员们都聚在一起聊着与这次活动的路线、地貌有关的话题。帕米尔的“八个帕”到底是怎样划分的?在昆仑河源道上古人如何“波河而行”?叶尔羌河沿岸河谷小绿洲和村落是怎样形成的……

3日一早,雨后,山峰正被晨曦启亮,山岭层叠,洪水略退。车队继续出发,沿叶尔羌河上行,沿途考察古栈道后,前往塔什库尔干县境。尽管路程并不长,但道路始终在山腰上迂回,崖壁峥嵘,山势峭峻,又时有塌陷路段,向前行驶中总有悬挂在山边的感觉。行至塔县大同乡路口,是重点考察路段—— 塔什库尔干河汇入叶尔羌河处。自此,科考队转为沿塔什库尔干河谷上行考察古道,直至沿下坂地水库出山,进入塔什库尔干县城。

伫高原腹地回望风云

文明融合、文化交汇的葱岭古道

那里有一座湖泊,一条清澈的河流从湖泊中缓缓流出。那里的草场可能是世界上最好的,任何一只瘦骨嶙峋的动物来到这里,都能在十天之内变得肥硕。—— 马可·波罗

塔什库尔干塔吉克自治县是中国塔吉克族聚居地,西汉时境内有蒲犁、依耐、西夜等国,塔什库尔干河的河谷地区,是帕米尔区域古今人类活动最为集中的区域,其环境演化与人类活动有着密切的关系。历史上,这里一直是由帕米尔高原进入塔里木盆地的重要通道。

在塔什库尔干县城沿途,对于古石头城、金草滩、河谷草原以及村落等考察中,专家分析了在丝绸之路经由此地的政治军事背景之外,更为复杂的自然和历史原因。从自然科学的角度,通过对地球的区域构造、山脉抬升、冰冻圈对于地形的改造,以及地震、滑坡、泥石流等水文地貌过程对路网的形成等方面的分析,得出结论:这里是世界上冰川最集中最丰富的高地之一,也是东西方文明的交流通道。

而帕米尔高原是从南向北逐渐拼合的块体,像走廊一样的谷地是东西方向的,由南北方向拼合形成东西向谷地,有利于人群和大规模商旅东西往返穿越;在这些地方谷地以及挤压相对薄弱处是河流发育的天然温床;河谷在地势比较高的地方,在山峰上发育了大量冰川,冰川不仅刨深了河谷,同时使河谷底部变平,形成U形谷,更加有利于商旅和团队通过。还有重要的一点就是地形的稳定。由于有了堰塞湖对高原地形的保持作用,高原岩面上的河谷地带能相对稳定地保存下来。它成为帕米尔地区所谓的帕、河流、宽谷、夏季牧场。

在提孜那甫乡,科考队重点考察了吉尔赞喀勒黑白石条古墓群。这是近年来有重大收获的考古发现地。在巨大的区域之内,分布着长约百米、宽约50米的条形地带,由黑色和白色石子镶嵌。在几年前的考古发掘中,通过对象征光明与黑暗对立的地表黑白石条、墓葬所在位置、出土情况的分析,考古工作者已经找到了拜火教文化遗存的证据,墓葬的形制属于亚欧大陆极为罕见的文化现象,年代距今已有2500年左右。

在科考研究验证推断、获得成果之上,还有一种更大的收获,即充分感受着人类对于未知世界的,孜孜不倦的求索和超乎时空的精神追求,正如巫新华老师所说,“当我们用考古的想象力,去构想那个倾圮、湮没沙石间的世界时,一定也在思考如何传承古人开天辟地的精神和技术创造力,去创造一个更好的未来。”

如果不是亲眼所见,更难以想象,离县城只有二十多公里的塔什库尔干河谷台地上,吉日尕勒旧石器遗址距今已超过1万年,相毗邻的一座古驿站遗址距今也有两千多年的历史了。有专家分析,2500年前,此地外来人口比例已超过30%,而100年前喀什地区外来人口不超过30%。因此,在漫长的史前和历史时期,这个地区一直以来就是异域文明的交汇点,是人流、物流和文化流的共同通道。当地人的介绍更为生动,据说古代时在吉日尕勒的北面曾有一座城市“巴扎尔代西提”(意为繁华的城市),相连的还有一个村落“托格朗县”(意为旌旗飘扬的城市),仅从这两个名称就可以联想到当年丝路驿道上的盛景。

是夜,在塔什库尔干的住地,我们驻足草地,眺望星辰。高原的夜空宁静深邃,似乎从未有经行过往者的痕迹。在环绕喀喇昆仑山脉旅行时,英国探险家杨·哈斯本也曾站在这样的夜空下,他记下了自己的心绪:“在这纯洁的天空中,星星放射出无与伦比的光辉,一小时,又一小时,漫漫的夜色里,我注视着星星的运行,遐想着星星在表示着什么,面对着一望无际的宇宙,我似乎感悟到人类应有的位置。”

进边陲要地寻访足音

风云际会、往来经行的瓦罕走廊

全帕米尔到处都有路,有1000条路,只要有向导,你哪里都可以去。—— 托马斯·爱德华·戈登

这一日,科考队自塔县出发,至卡拉其古三岔路口西行,循瓦罕走廊诸山口进行考察。影响南疆西部的恶劣天气过程已经结束,大片的云团飘移在山前,天光云影中,高原色彩达到极致的通透,那是一种无法用语言来描述的纯净。

瓦罕走廊入口附近的几座石碑,是由此次科考队队长、中科院考古所的巫新华老师一行,于2011年所立,石碑上嵌刻着的名字有马可·波罗、唐玄奘、法显、安士高、高仙芝—— 这都是一些载入史册的经行者。而在不远处的皮斯岭山隘上,则可眺望到那座著名的公主堡的远景。

瓦罕走廊长约400公里,其中中国境内长度约100公里,是中国漫长边境线上极为特殊的一段。地理概念上,它位于中国西部边境。向西南方向,便可翻越海拔近4800米的明铁盖山口,通向中国和巴基斯坦的边境,而历史上,它曾经是古代丝绸之路南线的重要路段,曾连通着中亚、南亚文明,所产生的影响至今仍有缀珠连璧的作用。

作为穿越帕米尔高原的重要通道,瓦罕走廊主要作用包括商贸、求法以及军事活动。西晋高僧法显西行取经时登上帕米尔高原,他曾记述此地:“崖岸险绝,其山唯石,壁立千仞,临之目眩。”而被斯坦因誉为“中国最伟大的僧人”的玄奘,在《大唐西域记》中对这个他东归路经之地则写道:“寒风凄劲,春夏飞雪,昼夜飘风。地碱齿,多砾石,播植不滋,草木稀少,遂至空荒,绝无人止。”在翻越空气稀薄,苦寒险恶的帕米尔高原时,玄奘禁不住感慨:“嗟乎,若不为众生而求无上正法者,宁有禀父亲遗体而游此哉。”

斯坦因在《亚洲腹地》中记述了唐朝四镇节度使高仙芝经帕米尔高原的一次远征,并说:“此事实为唐朝为克服地理上层叠险阻的阻力最足纪念者。”高仙芝率士卒万人于疏勒(喀什噶尔),率领过穆兹塔格阿塔(慕士塔格),穿层峦,逾叠障,越帕米尔高原以至乌浒河(阿姆河)上游……斯坦因曾有两次前往此地,“瞻仰高仙芝的伟绩,遂不禁感觉其伟大。若以所遇的地文上的困难及所耗精力而判其高下,即高仙芝越过达尔扣及帕米尔,实超于欧洲史上著名的逾越阿尔卑斯山事迹,如汉尼拔(北非名将)、拿破仑及苏夫尔洛夫等所为。”

对于这些记载于史册中的经行者,现代人多数都读过一些他们的故事。但唯有亲临此地,走一段他们曾经艰难跋涉过的“世界屋脊之路”,方能明白,他们的道路并没有尽头,因此绝不会被岁月所淹没。经由他们的过往而承载的文化与精神,依然在今天熠熠闪光。路始终畅通,文明的交流始终在继续,只不过,随着时代的变迁而变幻着不同的形式和载体,但它始终有着沉甸甸的分量,继续给人以探求的向往和践行的勇气。

按科考队的计划,此后的时间将先后考察瓦罕走廊中的几个重要山口。进山的道路都是简易的砂石路面,山峦连绵,河流蜿蜒,沿途还可看到草场上的牛群。在道路的曲转抬升中,天气又转为阴霾,细雪飘落,时而变成冰粒,坐车或行走,身体都可以明显感觉到高海拔带来的不适,但这并没有影响考察队员们的精神状态。

亘古寂寥的天地,始终冷峻、苍凉,只有细细辨认,才能发现山石缝隙和河滩上的痕迹,那或许是一场天气过程,或许一个季节,一个早已消逝的寂寂无音的年代,岁月迤逦而过,曾留下的痕迹。在更大一些的概念上,在历经时间塑造,历经岁月更替的过程中,这些纵横交错的山谷始终都有绵延无尽的方向。

明铁盖山口,柯尔克孜语为千只公山羊的山口。曾是瓦罕走廊中,连通中国西域与印度次大路的重要通道。科考队的一个小分队从海拔4450米的明铁盖冰川附近,徒步攀升,终至明铁盖达坂中巴界碑处(实测海拔约4803米)。

次日,考察队自海拔4000米的部队宿营点出发,沿克克吐鲁克上行,途中由科西拜勒转向基里克山口海拔4800米的中巴交界碑,此处是进入巴基斯坦洪扎地区最便捷的通道。此后又转道抵达海拔4860米处,中阿交界的南瓦根基达坂。

9月的高原边地,依然能够见到一些坚韧开放的野花,蒲公英、虎耳草、卷耳、棘豆,即便四处荒原砂砾,甚至会被一场突如其来的风雪席卷,却丝毫不影响它们开放时恣意的形态。最为难忘的是开放在明铁盖达坂的翠雀花,当大家在陡升的坡地举步维艰,于乱石间喘息爬升时,却看到一丛丛摇曳的紫花,在耀眼的阳光下,它们的花瓣纤薄得几乎透明。而在中国和阿富汗交界的海拔4860米的南瓦根基达坂上,界碑附近的河滩上开放着大片的紫苑,当地人称“雪菊”。蹲下身子仔细察看,还可以看到花瓣上未融化的霜雪冰珠,亦可感觉到它们傲雪凌霜的气势,亦有一种清澈,温情令人难忘。在这荒野上,极尽的开放应是对时间最好的注解。

在帕米尔高原科考的第三日,自海拔3500米的部队宿营点出发,经国道314抵达红其拉甫国门。雪后的高原空旷宁静,道路在山间蜿蜒,正午阳光中,云絮轻盈,眼前的世界素淡而空。在高原反应的状态中,有一种走到世界尽头,踯躅难行的困顿与空白感。

随着拥挤的人群,大家走向国门,在警戒线外等待放行前往界碑。视线前方,是两国交界地带。巴基斯坦已经将此地开发成国家野生动物园,但游客并不多,三五个人影走动着,在雪山的大背景下,成为微小的点缀,直到那两个人出现。

那是一对巴基斯坦夫妻,走动中明显带有被高原缺氧拖累着的迟缓,这反而使之更像是我们眼前上映的一帧帧无声电影的画面。在7号界碑前,他们举起手机,相拥着自拍—— 这个在闹市和旅游景点中随处可见的动作,在此刻的天地间,有那样一种温情,澄澈,静止,让人久久凝视,不知道置身何处。

一直以来,人们频频出发,为着解读古迹人文、寻访地理现象,朝向遥远的地域和陌生的人群,甚至是鲜有记载、人迹罕至的去处。但这一切的设定,在帕米尔却简单到了极点。在这里,山岳与河流共生,道路与家园共存,人永远充满着对大自然的敬畏,对未知世界的好奇,以及对同行伙伴的周到和善意。这就意味着,我们在一条河流温婉流转着的地方,也许什么都没有找到,却已经将自己置身于它们所拥有的历史与现今之中。这必然是一段幸运而又难忘的记忆,并终将因漫长的时间洗练而愈加纯粹,愈发澄澈。