张家川马家塬战国錽金银铁矛分析

王笑

(西北师范大学 历史学院,甘肃 兰州 730070)

张家川马家塬战国錽金银铁矛分析

王笑

(西北师范大学 历史学院,甘肃 兰州 730070)

张家川马家塬出土的錽金银铁矛(M16∶32)是一柄珍贵的实战用矛,在其贵族主人个人的需求下进行了改造并加装了华贵的金银纹饰装饰,体现其身份地位威仪与财富,并非为墓主人陪葬所制的明器或无实用性的礼仪兵器,而是其生前实用之车战兵器,兼具仪仗之用。而其树状金银纹饰是通过欧亚草原传播的中亚和西亚地区艺术风格与中原文化产生联系和影响的产物,进一步说明在战国时期华夏地区与西方之间广泛的技术文化交流。

錽金银铁矛;金银纹饰;生命之树;莨苕——棕榈叶纹

张家川马家塬战国墓地自2006年开始发掘,先后清理墓葬32座,祭祀坑2座,出土44辆马车遗迹。出土的随葬车及金属器物等,对研究中国古代车乘制度和冶金工艺等提供了宝贵的资料,同时为探寻秦与戎的关系及西戎的历史文化提供了重要的考古资料。《西戎遗珍:马家塬战国墓地出土文物》一书综述性地介绍了遗址的背景、考古发掘基本情况、出土文物及研究成果。其中出土的金属器物中除金银铜锡等材料外,还有许多使用了铁錽金银工艺的铁饰件。与此工艺类似的金铁复合器在欧亚草原地区萨彦-阿尔泰游牧部落活动区域发现数量较多,[1]也是北方草原文明在金银加工工艺方面对中原地区影响的一种表现。2008~2009年间对马家塬墓地进行的连续发掘中出土的錽金银车马器已经有很多专家学者进行了探索研究,而其中未有人提及的M16出土的一柄錽金银铁矛(M16:32)(图1)引起了笔者特别的注意,本文对其实用性与工艺造型进行初步的探究。

图1 经过修复的錽金银铁矛(M16:32)

一、錽金银铁矛实用性探究

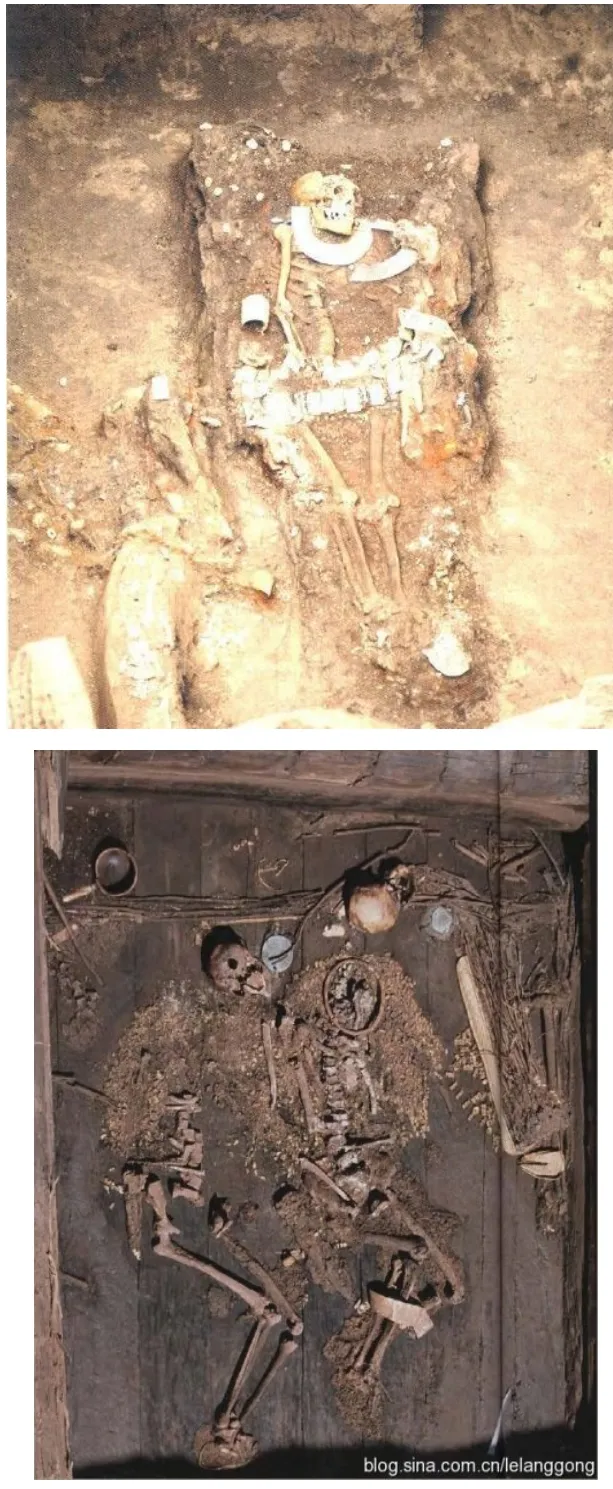

该铁矛出土时竖立于M16竖穴的东北角(图2),髹黑色与朱红色漆的木柲通长3.65米,矛头通长26.5厘米、刃(矛叶)宽4.5厘米、銎径3.1厘米。M5所出铁矛(M5:6)同样位于竖穴西北角,矛头长26.8厘米、刃宽3.2厘米,通长4.42米(图3)。M13出土的铁矛通长25.5厘米、刃宽4.4厘米、銎径2.2厘米,[2]与其形制相同,长度大小相近。陕西户县宋村春秋秦墓出土的铜矛,矛头长27.6厘米、矛叶长16.5厘米、銎径2.3厘米,连柄长3.6米,木柄直径2.5厘米,髹褐色漆。[3]据《周礼·考工记·庐人》记载:“车戟常。酋矛常有四尺,夷矛三寻。凡兵无过三其身,过三其身,弗能用也。”“寻”和“常”是当时长度计量单位,八尺为寻,一丈六尺为常,周尺每尺合197.77875毫米,[4]50即酋矛长近4米,夷矛长约4.7米。此矛与车马同出,近似于酋矛而长于车戟,符合制度,应该为车战用矛。同时期的易县战国燕下都武阳台M44出土19件铁矛的I式与II式铁矛与该矛形制类似,特别是占大多数(16件)的II式铁矛(图6)。其共同的特点为:叶骹相连无明显的茎,骹面一侧有锻接裂缝,由銎端向上逐渐消失;銎端上对侧各有一穿,用于插入铁钉固定矛柲,矛头与矛柲结合牢固;矛叶锋刃部入刺角锋利。[5]实战用的燕国钢铁兵器修长的形制与其冶炼钢铁技术的发展有很大关系。故从造型看,马家塬所出铁矛已经与关东先进铁兵器接轨了。

2.在浦东开发区内,进口必要的建设用机器设备、车辆、建材,免征关税和工商统一税。区内的“三资”企业进口生产用的设备、原辅材料、运输车辆、自用办公用品及外商安家用品、交通工具,免征关税和工商统一税;凡符合国家规定的产品出口,免征出口关税和工商统一税。

先秦青铜矛多按高锡的合金配比来提升硬度,以求锋利坚硬;在战国晚期制造钢铁兵器的技术开始成熟的时候,钢铁兵器应比青铜矛更坚韧。考虑其材质,在冶铁技术方面,当时的块炼渗碳钢技术已经流行于中原三晋地区,北至燕赵,南至楚越,都有出土的钢铁兵器。秦国虽然缺少铁矿,但在征服巴蜀后,据《华阳国志·蜀志》载:“惠王二十七年仪与若城成都,……若徙置少城内城,营广府舍,置盐铁市官,并长丞,修整里阓,市张列肆,与咸阳同制。”[6]29“其宝则有璧玉、金、银、珠、碧、铜、铁、铅、锡……”[6]27官营盐铁,说明已经开始开采成都平原的铁矿;而《史记》卷一百二十九《货殖列传》中所载,原居于赵地因冶铁致富的卓氏在秦灭赵时被迁蜀地后在临邛继续冶铁富甲一方,说明蜀地铁矿有一定储量。而战国晚期秦国攻占宛与郢地区后,当地发达的冶铁业必然为之利用。在战国晚期关中地区的墓葬中也发现铁器比之前显著增加,特别是生产工具、生活用品和礼器,而出土较少的兵器则基本为长度超过70厘米的长剑。[7]这似乎印证了《史记》卷五《秦本纪》所载的“简公六年,令吏初带剑”的社会现象——曾经是庶人而在商鞅变法后新兴的军功地主官吏们可以佩戴过去彰显贵族身份的剑。与生产工具相较,少量的铁质兵器更显珍贵,作为陪葬之物更多的出现在平民墓和中小贵族墓中,在其余较为简陋的陪葬品衬托中,利剑成为他们尚武精神以及赫赫军功的纪念碑。

图2 M16竖穴及洞室发掘情形

图3 左为马家塬M5出土铁矛(M5∶6),右为河北易县燕下都44号墓出土I式与II式铁矛

而贵族更是将自己使用的铁兵器用金玉装饰。M16墓主人为一约40岁的男子,头部周围撒有金花,头顶有圆形金帽,戴金耳环,佩金银半环形项饰,右臂有金臂钏,腰部有饰金带饰的腰带3条和金带钩,足底有银质鞋底一双,腿部有大量铜质十字形管饰和铜铃,身体周围和上部发现大量排列有规律的汉紫和汉蓝珠饰(图4),[2]与阿尔赞2号墓墓主人以及伊塞克金人墓的陪葬金银器在形制和种类上有很多相似之处,更重要的是墓中有四辆马车随葬,墓道有九层台阶,[8]这一切均表明墓主人应该是身份显赫的高级贵族或者戎人酋长。

錽金银铁器的制作流程是:先锻打制造好钢铁的器物,根据装饰的图案在器物表面錾刻浅凹槽,将金银片覆盖在铁器表面压平并施压使得金银片和铁器结合紧密。再沿着凹槽走向外侧将金银片多余部分切去,然后进行修整成型。[9]252錽金银工艺到明清时期成为广泛使用的技术,錽金多体现身份地位以及财富,錽银则成为铁器的主要装饰工艺,该工艺在藏区一直流行至近现代。藏人曾长期制造有錽金银工艺处理的钢铁兵器,并有相当数量存世,如盔甲、长矛、刀剑,均为土司使用的兵器或密宗法器,其中法器纹饰多包括祈福等内容的藏文和宗教图案,且多无锋刃或钝头。在西藏只有贵族与宗教上层人士使用的器物广泛采用这种繁琐复杂的工艺。[10]由此我们也可以从侧面进一步印证墓主人身份必然显赫的状况。

北京钢铁学院进行科学考察得知,燕下都铁兵器是通过块炼法得到的海绵铁渗碳来制造的高碳钢锻打制成,并掌握了淬火技术。[11]《马家塬墓地金属制品技术研究:兼论战国时期西北地区文化交流》书中对车马的铁器进行金相组织观察,铁质车构件大部分为铸铁脱碳钢制品即生铁脱碳产品。[9]252-260虽然马家塬出土的几件铁矛并未进行金相分析,而对春秋时期的宝鸡益门村2号墓金柄铁剑进行的金相分析表明其材质为块炼渗碳钢;[12]灵台、天水等地出土春秋至汉代的11件铁器样品中,鼎和犁铧等生活用品均为生铁或铸铁脱碳钢制成,刀剑为块炼铁制成。[13]1-13而作为珍贵的钢铁质兵器也会应用这些已比较成熟的技术,也应当是坚韧的块炼渗碳钢制品,矛头与整体部分相比较短,以坚硬锋利为主,韧性的要求不像刀剑一样高。而且錽金银的工艺是在铁器表面冷錾的浅凹槽中贴金,不影响矛头整体的强度与锋刃部的锐利,纹饰不显著突起则不影响刺杀的效果。大昭寺壁画中吐蕃时期武士像手持长矛,锋利的矛头下有璎珞与彩色幡旗以壮声威(图11),[14]而商代铜矛即有缨的装饰,马家塬铁矛也可能有璎珞与彩色幡旗,但由于保存状况不好而腐朽无迹。

图4 上为马家塬M16墓主,下为俄罗斯图瓦共和国阿尔赞2号墓墓主

中亚草原地区萨彦——阿尔泰游牧部落兴起,并与中原发生了很多联系。阿尔泰贵族中流行的虎狼噬动物、格里芬、大角鹿等动物纹饰造型以及黄金马具、金铁复合器、金柄铁刀剑传入并影响了与游牧民族接壤的如秦、燕、赵等地区和附近的戎狄部族。[20]例如宝鸡益门村的金柄铁剑包金工艺类似阿尔赞2号墓的金柄铁剑(图10),但纹饰却是典型的中原式蟠虺纹。[21]

图5 大昭寺壁画吐蕃时期武士像

二、錽金银铁矛金银纹饰的工艺与造型

由此,从治理模式创新以及协同治理等角度出发,在治理理论中治理主体权责界定形成了多中心治理、整体性治理、协同治理等多种各有侧重的治理体系[1]。多元主体下的治理模式有助于政府简政放权,优化公共服务,更好地建设服务型政府,但在具体运行中政府、企业、个人、非营利组织等相关主体该发挥其怎样的职能?受到哪些因素的限制和约束?在协同治理的过程中受到哪些制度激励使主体间合作共治?

一般认为“忍冬纹”是从西域通过丝绸之路随佛教艺术传入中原的,时间大约是公元3~4世纪,相当于魏晋南北朝时期。[19]但是考古发现表明,在战国时期,忍冬纹已随着希腊化进程传播到更东方的印度和阿尔泰地区而流行,并进一步向东传播,沿河西走廊逐步传播到中原地区。

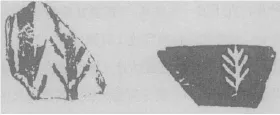

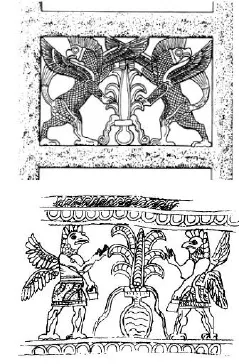

而该矛矛叶部金银纹饰基本结构以树干枝干为主轴,两侧枝叶对称分布,整体呈锥状,树干主轴两侧刻画数道对称于左右的弧形分枝,当为植物纹或神树纹。在世界各地的许多宗教或民间信仰中,都有对树的崇拜。例如:有通天之树,即位于宇宙中央能沟通天地的神树;有被视为主宰生命繁衍的神树,《山海经》中关于扶桑树的神话几乎尽人皆知。在仰韶文化和河姆渡的陶器上就有了植物纹,被认为是早期的生殖崇拜(图6),[17]23-24,39-42而从三星堆的青铜神树到流行于东周时期的四木,从汉代的长青树、扶桑树、三珠树乃至摇钱树等艺术表现形式来看,植物纹特别是树纹在华夏地区由来已久。

在战国到秦汉时期是卷云纹在装饰纹样空间的一个大爆发的时期。从当时的众多工艺美术作品中也可看出,卷云纹已经成为普遍存在的装饰题材,此时期也是卷云纹装饰体系完全发展成熟的定型期。[16]西戎的器物上有这类纹饰表明中原文化对其影响很深。

就目前经营情况来看,除了国家和省级龙头企业之外,市级以下的特色农产品生产企业普遍存在设备水平较低、科技能力较差、标准化程度不高的问题。在发展农产品电商过程中,由于网络交易的虚拟性、风险性,也对农产品质量、包装提出了更高要求。现阶段农产品标准化程度较低,粗放式生产加工模式难以满足消费者对高品质农产品的需求。

錽金银铁矛的金银纹饰工艺与造型分为两部分。

结论:程序所得数据显示,随着时间的延长,各特性征点温度越来越高,到加热3h以后,变化得越来越缓慢,说明室内已基本达到了热平衡状态。

这种格局特别类似在西汉开始流行的长青树(图7),形似松柏从西汉到东汉之间的长青树纹具有以下的共同特点:除变形及简化者外,树木纹无论刻画简繁,树干均挺拔向上,干枝区别明显,分枝或多或少,重枝轻叶,多为枯枝状,均左右对称排列,或曲或直,均向上斜伸,树冠顶皆呈锥状。[18]而该矛纹饰中上部的七对叶片或枝都是斜下向弯曲,下部三对叶片斜向上弯曲,与长青树仍有显著区别。与汉画像中常见扶桑、三珠树之类神树及桐、桑一类现实生活中树木枝叶缠绕的情形也不相同,但其翻卷的叶片与西亚及中亚地区的生命树纹饰有一定相似之处。

图6 上为仰韶文化彩陶上类似树形的纹样,下为河姆渡文化彩陶上的稻禾陶纹

图7 上为战国齐瓦当,下为汉画像石上的常青树纹

张家川马家塬出土的錽金银铁矛在矛叶部和銎部錽金银,和阿尔2号墓的金柄铁剑在剑脊部贴金的风格近似,其在矛叶部使用树纹,却在銎部使用变形的三角卷云纹装饰,这直接体现了双边的文化融合。萨彦-阿尔泰地区的装饰纹样和造型艺术被从现在的陕西、甘肃到内蒙、河北地区中国北方各部族乃至中原地区吸收和改造,秦与赵官府也制造此类器物自用或出售给草原游牧民族。在鄂尔多斯出土的部分器物已证明为秦赵少府所制,[22]当时北方的华夏贵族也接纳和模仿使用金银器物,并融入已经成熟的青铜造型艺术之中。

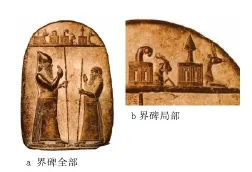

图8 三角圣树,左为马尔杜克阿帕利迪纳界碑(公元前714年,柏林西亚博物馆藏);右为凯夫卡莱西乌拉尔图浮雕,约公元前685~前645年

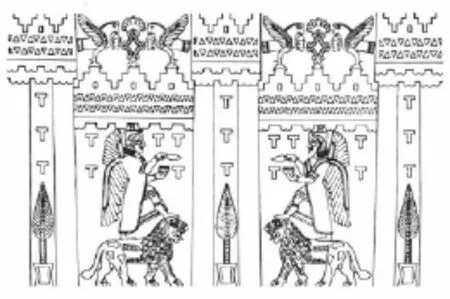

图9 七叶圣树与守护神,上为公元前9世纪亚述青铜透雕,下为波斯酒杯纹样

其銎部用金银镂刻出三组三角卷云纹图案,属于中国传统装饰纹样的卷云纹,源自于新石器时代陶器上的螺旋纹。[15]人们崇拜天文,远古传说“云神司雨”,雨与五谷及各种植物生长关系密切,人们认为云和雨之间是紧密联系的。对于自然现象中的云雨,人们习惯把云作为润物催雨的天之神云。“云行雨施,品物流形”,模仿云气形象的卷云纹与螺旋结合,形成一种特有的文化符号。《左传·昭公十七年》中记载:“昔者黄帝氏以云纪,故云师而云名”,古人把耕作之主黄帝和云相提并论,可见云对耕作的重要性。从彩陶的旋纹保留到商周的云雷纹,延续到春秋战国的勾云纹、秦汉的卷云纹、云气纹,卷曲的结构似乎成了辨别卷云的一种符号。

综上可知,张家川马家塬出土的錽金银铁矛是一柄珍贵的实战用矛,在其贵族主人个人的需求下进行了改造并加装了华贵的金银纹饰装饰,以体现其身份地位威仪与财富,并非为墓主人陪葬所制的明器或无实用性的礼仪兵器,而是其生前实用之车战兵器,兼具仪仗之用。

通过分析,中西亚地区的生命之树纹样可能是影响因素之一,这是欧亚地区多民族间广泛使用的风格化结构。两河流域的界碑浮雕中出现与长青树相似的三角形树冠圣树纹饰可以追溯到公元前700年左右(图8),[19]在伊拉克的尼姆鲁德西北王宫出土的公元前9世纪亚述制造的青铜透雕上有两只鹰头四足双翼怪兽守护一株七叶的圣树。波斯的早期酒杯上,也有十分相似的格里芬和七叶圣树的图像(图9)。圣树的特点是:有一挺拔向上的主轴,枝叶如手指分开左右对称分布且自相连续,斜向上伸出后弯曲向下,这是源自西亚两河流域亚述时期流行的装饰主题:棕榈叶变形纹样。两河流域和尼罗河流域的苏美尔——巴比伦文明和埃及文明崇拜的生命圣树,就是枝叶多汁而果实繁盛的棕榈等树木。[19]生命的生长和延续,个体的长生与种族的繁衍生息长盛不衰,这是从古到今人类各民族的一种共同愿望。抽象简化后含有莨苕叶的成分的圣树艺术形象在西亚、中亚流行,并称为“莨苕——棕榈叶纹”,影响产生了希腊的“阿堪突斯(acanthus)”叶纹,也就是后来所谓“忍冬纹”。

而在西安北郊战国墓出土的北方草原文化风格的动物纹牌饰铸造陶模具说明中原定居民族为北方民族生产特定金属制品,[23]由此推测马家塬的部分车马器和金银器也可能为秦之少府或其他手工作坊制造,但目前没有更多证据证明这一点,有待于更多考古发现。

图10 左为俄罗斯图瓦共和国阿尔赞2号墓出土的金柄铁剑、金首铁刀,右为陕西宝鸡益门窖藏金柄铁剑

而当时文化的交流融合并非单方面,哈萨克斯坦的巴泽雷克5号墓出土了战国楚地的凤鸟纹织锦,6号墓出土了楚式铜镜和秦式漆器残件。[24]70而早在张骞“凿空西域”之前,中原内地和西域之间的交往和接触就已经开始,到春秋战国时期这种交流越来越频繁,通过天然形成的通道已经自发地开始了贸易和文化交流。居于其中段的巴泽雷克文化是一个影响力能穿透三个文化圈的强势文化,其在西戎文化中留下了明显的印迹,其中重要的因素是格里芬的鹰头形象、鹿角变形纹和阿堪突斯(acanthus)叶纹。[24]68

所以笔者认为,在这种大环境之下,亚述和波斯的棕榈叶造型和新巴比伦的三角形圣树造型是经过商品贸易通过西域进入当时属于华夷边界的陇山以西地区。三角形圣树直接影响了中原的长青树造型。柏树在殷商时即为社树,而嬴姓秦人在西迁之前与殷商同俗,且有在墓葬上植柏树的习俗。錽金银铁矛的纹饰是棕榈纹和已经存在的社树、神树等树木形象结合而产生一种特殊的神树形象,以柏树为原型产生出这个相对特殊的艺术造型是有其必然性的。

②补偿政策和项目缺乏长效性。国家对汉江中下游的补偿政策大多以规划、项目和工程的方式组织实施,主要补偿建设资金,有明确的时限,因此,补偿缺乏长效性。在由湖北省社会科学院、湖北省环境科学院和武汉理工大学等单位开展的《南水北调中线工程对汉江中下游生态环境影响及生态补偿研究》中估算生态环境和经济社会发展的总损失,一次性损失197.73亿元,年度性的损失达到65.35亿元,发展权限损失(2020年值)156.50亿元。这些损失反映出两个问题:第一,目前所实施的生态补偿政策与地方生态环境建设的需求之间还存在一定的差距和矛盾;第二,汉江中下游的生态补偿政策必须用动态的眼光和思维来加以考虑。

三、结 语

黄金作为体现权力象征的符号,用于装饰华丽的武器以体现其身份地位威仪与财富,在欧亚大陆特别是草原地区长期流行,并且在当时已影响到了农牧交界区的戎人与华夏贵族。錽金银铁矛是在其贵族主人个人的需求下进行改造,加装了华贵金银纹饰装饰的珍贵的一柄实战矛。通过对该矛形制的分析可知,其并非不堪实用的、为墓主人陪葬的明器或纯礼仪兵器,而是其生前实用之车战兵器,兼具仪仗之用。

彭伟民从欧阳锋手中夺过手机,拨通自己的手机号码,再将未接电话号码保存下来,编辑姓名时想也没想地输入了两个字:畜生。房间里弥漫着淡淡的烟味和酒味。彭伟民趿着拖鞋在房间里踱了几个来回,把手机扔给欧阳锋,极不耐烦地说:“今晚的表演到此为止,演戏的不累,看戏的乏了。不过这事情没完,别以为死皮赖脸地说声对不起就能了事,证据在我手里,你想赖都赖不掉!快滚!滚!”

从对其金银纹饰的分析来看,作为传统中国装饰纹样的卷云纹与具备西方艺术风格的特殊树纹同时存在于一件器物之上,应该是通过中亚地区巴泽雷克文化的影响和呈递,华夏文明与古波斯、古希腊文化艺术产生了间接的联系而受到其影响,并结合华夏地区传统的文化形成了新的艺术形象。象征生命力常青的生命神树和作为润物催雨的天之神云,两个具有表现力与张力的艺术形象相互重叠混合,其表现出了积雨云润泽的常青树充满了生机与活力的状态,寄托了对生命力崇拜的共同朴素信仰,也是欧亚多种文明审美体验的结合。

[1]马健.黄金制品所见中亚草原与中国早期文化交流[J].西域研究,2009,(3):50-64.

[2]早期秦文化联合考古队,张家川回族自治县博物馆.张家川马家塬战国墓地2008-2009年发掘简报[J].文物,2010,(10).

[3]陕西省文管会秦墓发掘组.陕西户县宋村春秋秦墓发掘简报[J].文物,1975,(10).

[4]吴承洛.中国度量衡史[M].北京:商务印书馆,1993.

[5]刘世枢.河北易县燕下都44号墓发掘报告[R].考古,1975,(4):228-247.

[6]常璩:华阳国志:卷三[M].北京:中华书局,1985.

[7]邸楠.关中地区秦墓出土铁器初步研究[J].郑州大学学报(哲社版),2012,(6):146-150.

[8]阿基舍夫,著.伊赛克古墓——哈萨克斯塔的塞克艺术[J].吴妍春,译.陈万仪,校.新疆文物,1995,(2).

[9]黄维,等,著.马家塬墓地金属制品技术研究:兼论战国时期西北地区文化交流[M].北京:北京大学出版社,2013.

[10]不戒,三土.汉藏文明交融的“活化石”——浅说藏族长矛的传承与演变[J].轻兵器,2005,(2)(上半月版):48.

[11]北京钢铁学院压力加工专业.易县燕下都44号墓葬铁器金相考察初步报告[R].考古,1975,(4):241.

[12]白崇斌.宝鸡市益门村M2出土春秋铁剑残块分析鉴定报告[R].文物,1994,(9):82-85.

[13]陈建立,马清林.甘肃出土早期铁器的金相组织及AMS-14C年代测定[M]∥文物科技研究第6辑.北京:科学出版社,2009.

[14]龚剑,李永开.从藏族冷兵器看汉藏关系[J].中国藏学,2013,(S1).

[15]廖琼,万良保.卷云纹的起源[J].艺海,2011,(7):116-117.

[16]廖琼,万良保.浅议秦汉时期卷云纹的发展与演变[J].美术教育研究,2011,(7):74-75.

[17]靳之林.生命之树与中国民间民俗艺术[M].桂林:广西师范大学出版社,2002.

[18]郑同修.汉画像中“长青树”类刻画与汉代社祭[J].东南文化,1997,(4):56-62.

[19]诸葛铠.“忍冬纹”与“生命之树”[J].艺术考古,2007,(2):90-99.

[20]乌恩.欧亚大陆草原早期游牧文化的几点思考[J].考古学报,2002,(4):437-470.

[21]陈平.试论宝鸡益门二号墓短剑及有关问题[J].考古,1995,(4):362-374.

[22]罗丰.中原制造——关于北方动物纹金属牌饰[J].文物,2010,(3):56-63.

[23]陕西省考古研究所.西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报[J].文物,2003,(9):4-14.

[24]马健.公元前8~前3世纪的萨彦—阿尔泰——早期铁器时代欧亚东部草原文化交流[M]∥欧亚学刊:第八辑.北京:中华书局,2006.

〔责任编辑王小风〕

An Elementary Analysis of the Metal Spear Excavated in Majiayuan,Zhangjiachuan

Wang Xiao

(School of History,Northwest Normal University,Lanzhou Gansu730070,China)

The metal spear excavated in Majiayuan,Zhangjiachuan(M16:32)is a precious spear in actual use,which was remoulded with gold and silver decorations to reflecting the master’s social status and wealth.It is not a burial object or protocol weapon,but a real weapon once used by the master.Its gold and silver decorations demonstrate the relationship between central China and the central Asia,west Asia,further proving the extensive cultural communication at that time between China and the west.

metal spear;gold and silver decorations;tree of life;Acanthus-palm leaf vein

K87

A

1671-1351(2016)03-0030-06

2016-03-08

王笑(1990-),男,甘肃天水人,西北师范大学历史学院在读硕士研究生。

——赖邦荣金银细工作品欣赏