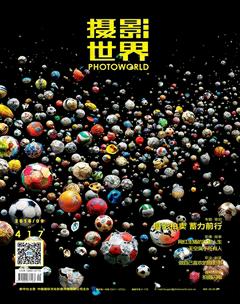

好好生活,应该每天吃“零食”

“艺术是零食,生活是正餐。”

这是上海当代艺术博物馆(Power Station of Art,简称PSA)

正在举办的“零食”展览上的一句口号。

沿着黄浦江,观众可以乘坐Uber进入花园港路抵达,“只要你来看展,又是Uber的新用户,就可立刻获得首三程各减免10元车费”,当代艺术博物馆官网给出的信息,似乎并没有一座博物馆的“架子”,反而提供着各种有用的生活信息。

这座博物馆成立于2012年10月1日,是中国大陆第一家公立当代艺术博物馆,也是上海双年展主场馆。这里经原上海南市发电厂改造而成,2010年上海世博会期间,曾是“城市未来馆”。

那么“零食”代表什么?“日常生活中,它是主食之外的不必要慰藉;在博物馆里,它是一个即兴、自治的现场,艺术家进行测试,就地创作。”上海当代艺术博物馆馆长,同时也是“零食”展览总策展人龚彦说,在这个展览上,上海当代艺术博物馆联手《艺术世界》杂志,邀请38位/组艺术家带来他们不可归类的作品,展现世界不同角落、不同生活方式下的非常态思考、实验与经历;内容上,有摄影、有装置、有传统绘画,以及有把它们全部混搭在一起的即兴创作。

在这个“自治、即兴”的氛围中,每个观者似乎也得到一次轻松亲近艺术的机会, 他们可以观看艺术家的现场表演,可以带孩子来参加“周末儿童工坊”,在此时,艺术就像零食, 让生活多了一点滋味。

瓦解“高高在上”的隔阂感,正是策展人为所有观看者做出的努力;而展览新鲜活泼的形式,也让观者耳目一新。从2016年7月16日至10月16日,观众都可以到场亲自体会。我们也邀请这次展览策展人龚彦,来说说对于“零食”的想法。

“零食”选择参展艺术家,有哪些标准?这些艺术家的共性是什么?

龚彦:“零食”展览最初是在纸面上开始的。我自2008年开始做杂志编辑,非常喜欢杂志的编辑过程,也享受有限版面所带来的无限想象,以及翻阅杂志时手指摩挲页面的感觉。但是慢慢地,我觉得职业化的愉悦不足够,于是创立了《零食》(别册)。《零食》和艺术家个人画册不同,不呈现作为结果的作品,也不呈现作为概念的过程,而是呈现艺术家在专业之外对生活、艺术的思考与怀疑。所以这样的杂志就成为了专业杂志之外的杂音与零食。本次参展的艺术家半数以上都是《零食》杂志的合作者。

现在许多展览喜欢呈现表达问题的作品,我觉得很无趣,因为它们掩盖了问题本身。“零食”艺术家们的共同点是直接、直觉、幽默、怀疑、独立、感性,展出的是他们一个个毫不含糊的思维和感悟片段。

除了展览,“零食”展览还有一系列的活动,例如驻地艺术家、“零食周末”等。策展团队对展览结构做了哪些设计?希望展览具有哪些特点?

龚彦:“零食”展览在展现内容的同时,也展现它的“包装”——博物馆建筑自身的特点,甚至是缺憾。展品和空间有条件地局部合作,不刻意呼应。每个艺术家都是独特的,他们的作品,无论大小,在展厅内都像是“自治地带”,而自治,恰是“零食”艺术家生存的条件——互不干扰,不刻意交流。在这个自治、即兴的现场,“零食”艺术家们尽兴测试,自在地创作,用造型、结构、色彩制造杂音,用这些扰乱并刺激我们的体感神经,唤醒我们对节日的渴望与记忆。这些“自治地带”汇聚在一起,把博物馆变为一个快乐的精神游牧部落。

相比其他一些展览,“零食”展显得非常有趣,不故作高

深,请问就收集到的反馈来看,来观展的观众都是什么人?

龚彦:除了PSA常规忠实观众之外,还有大批设计师、做书的人、插画师、摄影师、自媒体从业人员,总体而言都是年轻、具发散性思维的人。

“零食”展有很多参与互动的部分。互动,是这次展览希望重点强调的概念吗?你们希望观众能从中得到什么信息?

龚彦:互动不是刻意的,也不是表面的,更不是目的,展览不是娱乐节目。的确,在“零食”展览里,观众可以坐下翻看

独立出版物、可以脱鞋进入纸箱教堂、品尝现炸的薯条,趴在薯条车上看电影,穿上“移动图书馆”和朋友分享阅读经验,坐在Ohlala(作品之一,来自艺术家MORAG MYERSCOUGH & LUKE MORGAN的《哦啦啦!庆祝超限》)上感受重复的戏剧力量……然而,在日常生活中我们不就是这样感受事物吗?所以,“零食”不简单以互动为噱头,它是艺术家发出的一份邀请,希望观众走进艺术家的大脑,感受创作的过程和乐趣,换一个角度回看平庸的生活和重复的生命。

展览集结了38位/组艺术家的作品,在运作上,这场庞大的展览遇到了哪些困难?

龚彦:不存在困难,而是挑战。这个展览的挑战在于,我希望通过展览改变人们对博物馆空间的既定认识模式。比如我想尝试一种剖面感的空间结构,那么就让一楼展厅的结构直接穿过二楼楼板;我想尝试颠倒博物馆观看模式,就把通道变成主展场,展厅变成窥视的洞穴;我想尝试摄影作品在大空间内到底如何让观众去凝望;我想尝试现场和消失的现场如何在同一空间内表演……

是否能详细说明为什么 “艺术是零食,生活是正餐”?

龚彦:罗兰·巴特在美国旅行后说,在美国,到处都是性,就是性里没有。鲍德里亚也曾说,如今到处都是艺术。今天,审美已被渗透灌注在社会各个层面,艺术也已经被市场和各种按市场要求模拟出来的标准所裹挟,谈论艺术及其传统意义上的标准已失去了战场和范畴,甚至是在为这样的交易推波助澜。艺术需要寻找新的战场和领地,首先需要从过剩中解脱出来。

如果有观众来看展览,策展团队会推荐他要重点关注什么?

龚彦:所有作品。千万别漏了藏在博物馆前台的作品。

明年还会继续举办吗?

龚彦:《零食》杂志会持续。我认为,所有展览都是一个即兴的节日,如焰火,转瞬即逝,即便再次绽放也会是完全不同的形式。