风景民俗老照片:内容与收藏都具有地域特色

闻声

2003年,中国嘉德春季拍卖会上,两张估值仅1000元的上海外滩和英美舰船行驶在黄浦江上的老照片,最后被买家以14.85万元的高价收入囊中,创造当年国内老照片拍卖成交纪录。

从2003年到2016年,风景和民俗老照片一直是除人物老照片、历史事件老照片外,市场保有量和拍卖量规模最大的一类,其收藏市场也处于平稳上升的态势,而且从照片内容和收藏群体两个角度来看,风景民俗老照片市场都具有地域特色。

口岸开放,到中国采集异域风景

据史料记载,摄影进入中国的年份是1842年,仅比摄影术宣布发明的日子晚了3年。这一年,第一次鸦片战争结束,清政府把香港岛割让给英国,并开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸。1860年第二次鸦片战争结束后,清政府又增开牛庄(后改营口)、登州(后改烟台)、台湾(后定为台南)、淡水、潮州(后改汕头)、琼州、汉口、九江、南京、镇江为通商口岸。随着通商口岸的增多,来华西方人中拍照片的人也渐渐多起来,采集中国的异域风景也让一部分人在欧洲赚了一笔。

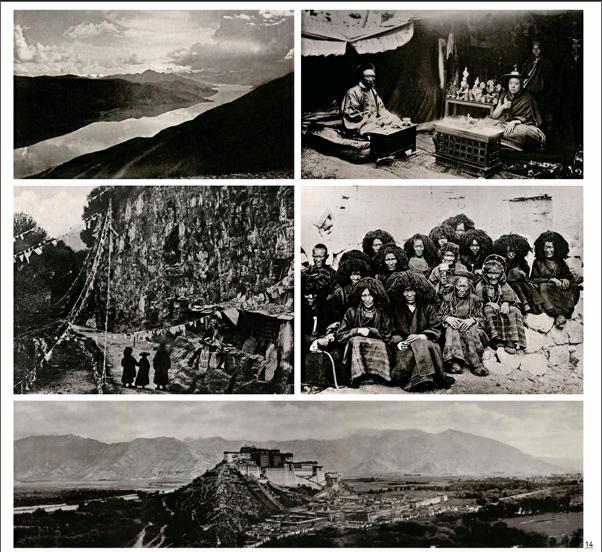

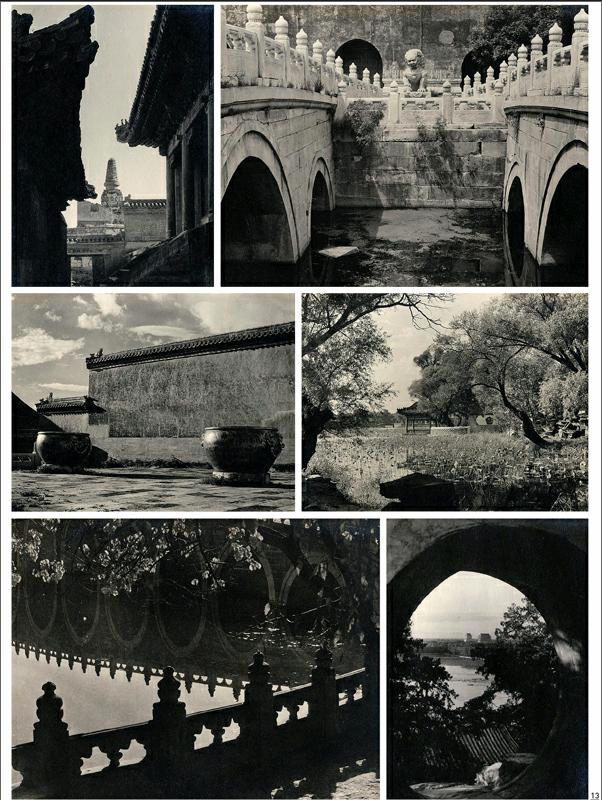

在早期来华的西方摄影师拍摄的照片中,以展现神秘中国为目的拍摄的自然风景和人文风景照片比例很高,这些照片印成影集拿回西方,大多卖价较高。而历百余年风雨保留至今的影像资料,亦成为国人了解晚清中国社会面貌的珍贵史料,倍受收藏市场青睐,价值不菲。2013年中国书店北京海王村拍卖公司春季拍卖会上,英国摄影师托马斯·查尔德(Thomas Child,1841~1898)于1870年代拍摄的北京及其周边风景的蛋白照片(33张)以57.5万元价格成交,创造了海王村拍卖公司“西方摄影家影像作品”品类拍品的最高成交价。2013年华辰影像春拍中,约翰·汤姆逊(John Thomson,1837~1921)于1873~1874年拍摄的《中国与中国人影像》四卷套装书以40.25万元成交,而比这套书更早的1869年仲夏出版的第三卷《中国杂志》一书在2015年华辰影像秋拍中以25.3万元成交,其中中国题材的影像共有18幅,包括有意大利摄影师菲利斯·比托(Felice Beato)、美国摄影师弥尔顿·米勒(Milton Miller)、英国摄影师亨利·坎米奇(Henry Cammidge)等人拍摄的、具有代表性的影像。

除了查尔德、汤姆逊和比托,以及我们在前文中提到的威廉·桑德斯,自中国开埠后,还有很多英国、美国、德国、日本等国摄影师在华拍摄照片,并出版过诸多反映中国各地风景和人民生活情景的照片集。他们对中国自然和人文风景的兴趣来自很多方面,有的出于商业经营或出版目的,有的出于科学考察目的,有的作为来华工作记录,有的是因为喜欢摄影创作,也有的因侵略野心而进行影像采集,本刊“收藏”栏目曾介绍过很多早期来华西方摄影师的工作情况,读者可参考。但不论其目的为何,这些老照片在客观上都为现代人了解中国不同地域的风光民情提供了资料,也为老照片收藏门类增加了“艺术感”。

对来华西方摄影师来说,拍摄重要军政人物和重大历史事件外,自然和人文风景照片也是他们最偏重的拍摄内容。采访中,我们了解到,几乎每一家拍卖公司都看重早期来华摄影师的照片,名气大的自然价格高,即使名气小些,只要照片的年份早,也都会有潜在买家。比如上文我们曾提到华辰拍卖美国摄影师詹布鲁恩的照片,除了关注当时重大事件外,詹布鲁恩几乎拍遍了北京周边的建筑景观,从圆明园遗址到颐和园,从北海、紫禁城到明陵、长城以及热河行宫,都留下了他的足迹。詹布鲁恩拍摄的另一个主题是京味民俗影像,街头店铺、手艺人、驼队、老北京人的日常饮食,都被他用相机记录下来。他还曾采用摇头机拍摄下民国时期北京城市建筑和使馆周边的珍贵景观,并制作出超过2米长的彩色长卷。他甚至租用热气球,从空中俯拍北京城。

照相馆,记录地域风景

除了来华西方摄影师,照相馆的摄影师也是拍摄不同地区风景的主力,而他们的照片在当今拍卖市场上存量也不小。

华芳照相馆(Afong)是清末广东裔商业摄影师黎芳(Lai Fong,1839~1890,又称为阿芳)在香港开设的照相馆。1859年,阿芳在香港皇后大道开设了一家“摄影社”,主要拍人物肖像。据嘉德考证,他先是雇佣了一个葡萄牙人帮忙,以招揽欧洲籍到香港的游客,为他们拍照。1860至1877年的十余年间,因互相竞争,有十余家照相馆先后破产,但阿芳的摄影社却一直稳居各店之首,连续营业82年之久。阿芳还在广州开设分店,现存阿芳照相馆的照片包括风景和人像作品,主要拍摄于1870~1880年代,其照片格式也涵盖CDV、立体照片、橱柜照、大尺幅立体照片等多个不同类型。虽然照相馆在香港和广州,但阿芳的拍摄足迹还遍及汕头、福州、厦门、澳门、台湾、上海、烟台、北京等地。约翰·汤姆逊曾赞扬阿芳“有好的艺术修养,有高超的艺术鉴赏力”。

19世纪晚期到20世纪初,像华芳照相馆一样活跃在中国摄影舞台上的照相馆在各地都有,目前在拍卖市场上出现的就有福州同兴画楼(同兴照相馆)、广州雅真照相馆、北京荣丰照相馆、北平美术照相馆、上海耀华照相馆、北平荣丽照相馆,等等。这些照相馆通常既拍摄人像,也拍摄风景和民俗,而且不少照相馆的拍摄范围并不限于本地。

在拍卖市场上,中国近代照相馆拍摄的风景照片价格并不比西方人的照片便宜。2015年华辰影像春拍中,福州同兴照相馆所拍福州和闽江照片(24张)便以28.75万元成交,阿芳在1880年代拍摄烟台全景二联张也在同一场拍卖会上以2.3万元成交,雅真照相馆拍摄广州地区风景民俗相册(49张)在2016年华辰影像秋拍上的成交价格为35.65万元,而耀华照相馆的风景民俗老照片也有一些突破10万元成交的单件拍品。

文化寻根,老照片不可或缺

中国嘉德古籍善本部总经理拓晓堂曾在1990年代后期见到一本反映北京通州漕运的4开本画册,是某位西方来华摄影师拍摄的,内容涉及码头、卸载粮食、粮食称重和搬运等,整个过程拍摄得很清楚。在拓晓堂看来,这样的风景民俗照片是“不可多得的好东西”。

风景民俗老照片的“好”,不仅体现在其“老”和审美价值,也在于这些老照片也是“有用”的照片。华夏国拍影像负责人赵明便认为,目前市场上历史老照片多的原因,很重要的一点是它们不仅是收藏把玩的对象,也能够对竞买人产生实际效用。本专题前面所述名人影像和历史文献照片对于学术研究和历史考证的价值自不必言,不同地域的风景民俗照片对于各地文博机构或者文化民俗研究机构来说也会有切实帮助。赵明介绍:“在华夏国拍卖的比较好的照片中,除了佐证历史事件的照片外,反映地域特色的风景照片也有稳定的价格,如上海外滩早期全貌照片均价八九万没问题。”他还举例一张老济南火车站的照片,现在某博物馆将其制作为一个常设展览背景,“大家一看就能知道是老济南站,也算当地文化和社会发展见证。”

采访中,我们了解到,各拍卖行的照片竞买人中,各地文博机构占到不小比例,而不同地方买家比较倾向于购买当地老照片,无论出版书籍,还是举办展览,风景民俗照片都能为宣传推介地方文化做出贡献。